Размножение и индивидуальное развитие организма

Размножение как характерная особенность живого

Одно из главных отличий живой материи от неживой природы – это способность к воспроизводству себя. Ведь любой живой организм рано или поздно отмирает. Если бы не было способности к воспроизводству, жизнь прекратила бы свое существование, как форма материи.

Определение 1

Размножение – это свойство живых организмов к воспроизводству себе подобных.

К размножению способны все живые организмы – от вирусов и бактерий до человека. Само существование любого вида живых организмов, передача качественных признаков из поколения в поколение невозможно без размножения.

На уровне молекул примером размножения может послужить уникальная способность молекулы ДНК к редупликации. В клетках с помощью деления способны размножаться митохондрии и хлоропласты.

Но основу процесса размножения на организменном уровне составляет процесс размножения клеток. Рассмотрим его детальнее.

Деление клеток как основа размножения

Клетки живых организмов размножаются с помощью деления. Существует несколько вариантов механизма этого процесса. Весь период времени от начала одного деления клетки до следующего называется клеточным циклом.

Некоторые простейшие организмы размножаются прямым делением клеток. Клетка удлиняется, ее содержимое расходится к разным полюсам, ядро вытягивается и разделяется, формируется мембрана между дочерними клетками.

Основным способом деления клеток эукариот является митоз. Состоит митоз из четырех последовательных фаз:

- профазы,

- метафазы,

- анафазы,

- телофазы.

Период между делениями клетки называется интерфазой. Сам процесс митоза у разных организмов может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Начинается процесс митоза с уплотнения хроматина в профазе. Нити хроматина сокращаются, спирализируются, образуя хромосомы. Ядерная оболочка исчезает (точнее — распадается на фрагменты). Хромосомы попадают в толщу цитоплазмы. В это время в клетке начинает формироваться веретено деления. Его нити протягиваются между центромерами и хромосомами.

Во время метафазы хромосомы располагаются в центральной части клетки, в одной плоскости. Затем хроматиды каждой хромосомы отделяются друг от друга.

В анафазе хромосомы расходятся к разным полюсам клетки. Так как в каждой хромосоме находится только одна нитка хроматиды, то происходит одинаковое, равномерное распределение генетического материала между дочерними клетками.

С наступлением телофазы происходит деспирализация хромосом (они перестают быть видимыми в световой микроскоп). В дочерних клетках исчезает веретено деления и формируется ядерная оболочка. Митоз завершается образованием двух дочерних клеток с одинаковым набором хромосом.

Определение 2

Мейоз – это особый способ деления клеток эукариотических организмов, в результате которого происходит уменьшение хромосомного набора в два раза.

Во время мейоза происходит два последовательных деления, между которыми практически отсутствует интерфаза. Каждое из этих делений имеет, как и митоз четыре фазы.

В профазе первого деления происходит конъюгация хромосом. В это время может происходить кроссинговер. Через некоторое время хромосомы начинают расходиться. Каждая хромосома при этом состоит из двух нитей хроматид. Гомологические хромосомы располагаются не в одной плоскости (как при митозе), а одна над другой. С помощью веретена деления гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам клетки. Телофаза $І$ завершается формированием двух дочерних клеток с половинным набором хромосом по сравнению с материнской клеткой.

Так как интерфаза между двумя последовательными делениями в мейозе практически отсутствует, то после окончания телофазы $І$ начинается новое деление – профаза $ІІ$. Механизм деления напоминает предыдущий процесс, но в анафазе$ ІІ$ к полюсам клетки расходятся уже нити хроматид.

В ходе мейоза из одной материнской клетки образуется четыре дочерних клетки с вдвое меньшим числом хромосом, чем у материнской клетки. При мейозе происходит обмен наследственной информацией, комбинация генов в хромосомах.

Понятия филогенеза и онтогенеза

Определение 3

Весь путь развития живой природы от момента зарождения жизни и до настоящего времени называется филогенезом.

Определение 4

Период от слияния двух половых клеток и образования зиготы до момента смерти организма называется индивидуальным развитием (онтогенезом).

Онтогенез делится на зародышевое развитие (эмбриогенез) и постэмбриональное развитие. Эмбриогенез длится с момента оплодотворения яйцеклетки до момента рождения организма. А постэмбриональное развитие охватывает период от рождения организма до его смерти.

В постэмбриональном развитии человека выделяют такие этапы, как:

- детство,

- юность,

- зрелость,

- старость.

spravochnick.ru

Размножение и развитие организмов

Размножение — один из основных феноменов, присущих всему живому. Оно обеспечивает сохранение видов в ряду поколений.

При бесполом размножении новая особь возникает из одной или нескольких способных к делению клеток старой особи.

Размножение одноклеточных организмов осуществляется путем деления родительской клетки. В данном случае смерти организма в привычном понимании не наблюдается: одноклеточные потенциально бессмертны.

У многоклеточных организмов клетки дифференцируются на генеративные и соматические (сома — тело).

При половом размножении в результате слияния половых клеток (гамет) образуется зигота, из которой затем развивается новая особь. Родительские особи, оставив потомство, умирают.

Бесполое размножение широко распространено у низших организмов, но нередко встречается и у высших. Оно имеет определенные преимущества, которые заключаются в том, что дочерний организм получает точные копии всех генов материнского организма, так что родители и дети оказываются генетически идентичны. Эту идентичность мы наблюдаем при размножении растений черенками, отводками, клубнями и пр.

Половое размножение приводит к образованию новых комбинаций генов, полученных от двух родителей, и тем самым является причиной комбинативной изменчивости, которая обусловливает генетическую уникальность почти каждой дочерней особи и является важным фактором эволюции.

Развитие организмов заключается в постепенной реализации наследственной информации, полученной от родителей.

Эмбриональным называется период с момента образования зиготы до рождения или вылупления из яйца.

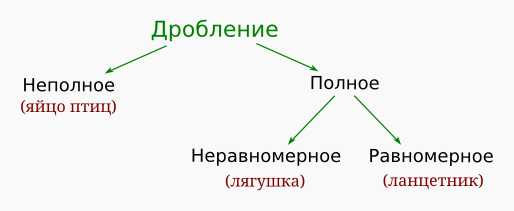

В эмбриональном периоде развития выделяют следующие этапы: 1) дробление — деление зиготы и образование более мелких бластомеров, образование многоклеточного зародыша;

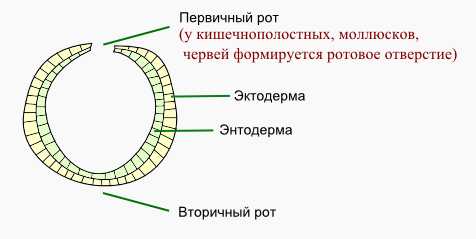

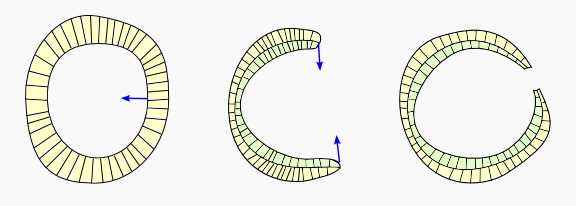

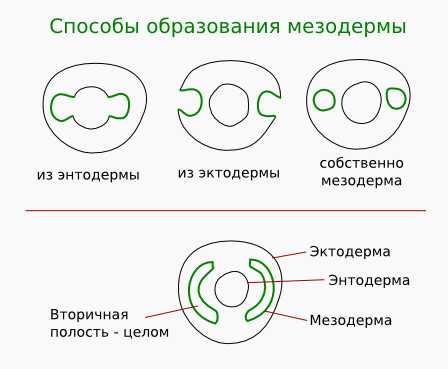

2) гаструляция — образование зародышевых листков (эктодермы и энтодермы)в результате перемещения клеточных масс; затем между ними образуется третий зародышевый листок — мезодерма;

3) первичный органогенез — образование комплекса осевых органов (у хордовых): нервной трубки, хорды, кишечной трубки.

При дальнейшей дифференцировке клеток зародышевых листков из эктодермы образуются нервная система, органы чувств, эпителий кожи, эмаль зубов; из энтодермы — эпителий средней кишки, печень, поджелудочная железа, эпителий легких; из мезодермы — мышечная ткань, соединительная ткань, кровеносная система, почки, половые железы.

Эмбриональное развитие высших позвоночных (рептилий, птиц и млекопитающих) включает образование зародышевых оболочек: желточного мешка, аллантоиса и амниона.

Постэмбриональное развитие может быть прямым или сопровождаться превращением — метаморфозом.

Смерть и ее биологический смысл

Течение человеческой жизни, как и жизни всех других существ, от рождения до смерти запрограммировано генетически. Хотя средняя продолжительность жизни в результате успехов медицины за последние сто лет в развитых промышленных странах почти удвоилась и растет дальше, максимальная продолжительность жизни осталась почти неизменной.

Мы мало знаем о том, какими причинами обусловлен процесс старения многоклеточного организма. Старение, которое наиболее изучено у млекопитающих, можно определить как изменения, накапливающиеся в организме с течением времени и приближающие его к смерти (замедление процессов репарации и регенерации, снижение эффективности и активности иммуной, нервной и эндокринной систем, нарушение обмена кальция и пр.). Однако трудно решить, что здесь причина, а что лишь симптомы старения. Одной из причин старения считается накопление мутаций во всех клетках тела, но это не применимо ко всем видам. Попытки найти единственную причину старения оканчиваются неудачей.

Клетки и ткани в культуре in vitro от одноклеточных организмов до экспериментально изолированных клеток или даже тканей растений и животных потенциально бессмертны, их гибель наступает лишь при неблагоприятных условиях.

Все многоклеточные организмы “обречены” на смерть, но лишь человек знает об этом, сознает свою смертность. Сознание человеком неизбежности своей смерти делает для него неустранимым вопрос о смысле жизни. Вот почему смерть есть вечная тема культуры, “вдохновляющий гений философии” (Сократ).

Смысл смерти — создание условий для развития, обогащения жизни, так как видовой, родовой, в том числе и социальный прогресс возможен лишь в форме постоянной смены поколений индивидов — временных и реальных воплотителей родовых свойств и отношений.

Старение и смерть — генетически запрограммированы. Для каждого вида характерна определенная продолжительность жизни, которая может изменяться под действием отбора.

studfiles.net

Размножение и индивидуальное развитие организмов

РефератРазмножение и индивидуальное развитие организмов

Введение

Размножение, или способность к самовоспроизведению, — одно из основных свойств всех живых организмов — от бактерий до млекопитающих и цветковых растений. Благодаря нему обеспечивается существование каждого вида, поддерживается преемственность между родительскими особями и их потомством. Формы размножения организмов разнообразны и будут рассмотрены ниже.

В основе всех форм размножения лежит деление клетки, протекающее довольно сходно у растений и животных. Поскольку сложные процессы, связанные с половым размножением, возникли на основе деления клетки, мы прежде всего рассмотрим процесс, приводящий к образованию из одной клетки двух.

1. Митотическое деление клетки

Интерфаза и различные способы деления клеток. Различают два способа деления: I) наиболее распространенное, полноценное деление — митоз (непрямое деление) и 2) амитоз (прямое деление). Во время митотического деления происходит перестройка цитоплазмы, разрушение оболочки ядра, выявление хромосом. В жизни клетки выделяют период самого митоза и промежуток между делениями, который называют интерфазой. Однако период интерфазы (неделящейся клетки) по своей сущности может быть различным. В одних случаях во время интерфазы клетка функционирует и одновременно готовится к следующему делению. В других случаях клетки переходят в интерфазу, функционируют, но уже не готовятся к делению. В составе сложного многоклеточного организма имеются многочисленные группы клеток, утратившие способность делиться. К числу их относятся, например, нервные клетки. Подготовка клетки к митозу происходит в интерфазе. Для того чтобы представить себе основные черты этого процесса, вспомните строение клеточного ядра.

Основной структурной единицей ядра являются хромосомы, состоящие из ДНК и белка. В ядрах живых неделящихся клеток, как правило, отдельные хромосомы неразличимы, но большая часть хроматина, которую на окрашенных препаратах обнаруживают в форме тонких нитей или зерен различной величины, и соответствует хромосомам. У некоторых клеток отдельные хромосомы отчетливо видны и в интерфазном ядре, например в быстро делящихся клетках развивающегося оплодотворенного яйца и ядрах некоторых простейших. В различные периоды жизни клетки хромосомы претерпевают циклические изменения, которые прослеживаются от одного деления до другого.

Хромосомы во время митоза представляют собой удлиненные плотные тельца, по длине которых можно различать две нити — хроматиды, содержащие ДНК, представляющие собой результат удвоения хромосом. На каждой хромосоме выделяется первичная перетяжка, или центромера. Эта суженная часть хромосомы может быть расположена или посередине, или ближе к одному из концов, но для каждой определенной хромосомы ее место строго постоянно. Во время митоза хромосомы и хроматиды представляют собой туго свернутые спиральные нити (спирализованное, или конденсированное, состояние). В интерфазном ядре хромосомы сильно вытянуты, т. е. деспирализованы, благодаря чему становятся трудноразличимыми. Следовательно, цикл изменения хромосом состоит в спирализации, когда они укорачиваются, утолщаются и становятся хорошо различимыми, и деспирализации, когда они сильно вытягиваются, переплетаются, и тогда уже различить каждую в отдельности становится невозможно. Спирализация и деспирализация связаны с деятельностью ДНК, так как она функционирует только в деспирализованном состоянии. Выдача же информации, образование РНК на ДНК в спирализованном состоянии, т. е. во время митоза, прекращается.

Тот факт, что хромосомы присутствуют в ядре неделящейся клетки, доказывается также постоянством количества ДНК, числа хромосом и сохранением от деления до деления их индивидуальности.

Подготовка клетки к митозу. В течение интерфазы происходит ряд процессов, которые обеспечивают митоз. Назовем главнейшие из них: 1) удваиваются центриоли, 2) удваиваются хромосомы, т.е. количество ДНК и хромосомальных белков, 3) синтезируются белки, из которых строится ахроматиновое веретено, 4) накапливается энергия в виде АТФ, которая расходуется во время деления, 5) заканчивается рост клетки.

Первостепенное значение в подготовке клетки к митозу имеет синтез ДНК и удвоение хромосом.

Удвоение хромосом связано, прежде всего, с синтезом ДНК и одновременно происходящим синтезом белков хромосом. Процесс удвоения продолжается 6—10 часов и занимает среднюю часть интерфазы. Удвоение хромосом протекает так, что каждая старая одиночная цепь ДНК строит себе вторую. Этот процесс строго упорядочен и, начинаясь в нескольких точках, распространяется вдоль всей хромосомы.

Митоз. Фазы митоза

Митоз представляет собой универсальный способ деления клеток растений и животных, основная сущность которого состоит в точном распределении удвоенных хромосом между обеими образующимися дочерними клетками. Подготовка клетки к делению занимает, как мы видим, значительную часть интерфазы, и митоз начинается только тогда, когда подготовка в ядре и цитоплазме полностью заканчивается. Весь процесс подразделяют на четыре фазы. Во время первой из них — профазы — центриоли делятся и начинают расходиться в противоположные стороны. Вокруг них из цитоплазмы образуются ахроматиновые нити, которые вместе с центриолями образуют ахроматиновое веретено. Когда закончится расхождение центриолей, вся клетка оказывается полярной, обе центриоли располагаются у противоположных полюсов, а средняя плоскость может быть названа экватором. Нити ахроматинового веретена сходятся у центриолей и широко располагаются на экваторе, по форме напоминают веретено. Одновременно с образованием в цитоплазме веретена ядро начинает разбухать, и в нем четко выделяется клубок утолщенных нитей — хромосом. На протяжении профазы происходит спирализация хромосом, которые при этом укорачиваются и утолщаются. Профаза заканчивается растворением ядерной оболочки, а хромосомы оказываются лежащими в цитоплазме. В это время видно, что все хромосомы уже двойные.

Затем наступает вторая фаза — метафаза. Хромосомы, расположенные сначала беспорядочно, начинают передвигаться к экватору. Все они обычно располагаются в одной плоскости на равном расстоянии от центриолей. В это время к хромосомам прикрепляется часть нитей веретена, другая же часть их по-прежнему тянется непрерывно от одной центриоли до другой — это опорные нити. Тянущие, или хромосомальные, нити прикрепляются к центромерам (первичным перетяжкам хромосом), но при этом нужно помнить, что как хромосомы, так и центромеры уже двойные. Тянущие нити от полюсов прикрепляются к тем хромосомам, которые к ним ближе. Наступает короткая пауза. Это центральная часть митоза, после которой начинается третья фаза — анафаза.

Во время анафазы тянущие нити веретена начинают сокращаться, растягивая хромосомы к разным полюсам. При этом хромосомы ведут себя пассивно, они, изгибаясь наподобие шпильки, двигаются вперед центромерами, за которые их тянет нить веретена. В начале анафазы снижается вязкость цитоплазмы, что способствует быстрому движению хромосом.

Следовательно, нити веретена обеспечивают точное расхождение хромосом (удвоившихся еще в интерфазе) к разным полюсам клетки.

Завершается митоз последней стадией — телофазой. Хромосомы, приближаясь к полюсам, тесно переплетаются друг с другом. Одновременно начинается их вытягивание (деспирализация), и различить отдельные хромосомы становится невозможным. Постепенно из цитоплазмы образуется ядерная оболочка, ядро разбухает, появляется ядрышко, и восстанавливается прежнее строение интерфазного ядра.

В конце анафазы или в начале телофазы начинается деление цитоплазмы. У клеток животных снаружи в виде кольца появляется перетяжка, которая, углубляясь, разделяет клетку на две меньших размеров. У растений цитоплазматическая оболочка возникает в середине клетки и распространяется к периферии, разделяя клетку пополам. Уже после образования плазматической оболочки у растительных клеток возникает целлюлозная оболочка. Следовательно, в делении клетки активное участие принимает и ядро, и цитоплазма. Ядро содержит уникальные структуры клетки — хромосомы, а ахроматиновое веретено, формирующееся из цитоплазмы, осуществляет их правильное и равное распределение между обеими дочерними клетками.

Продолжительность митоза и интерфазы

Митоз — относительно короткий период в жизни клетки, гораздо дольше длится интерфаза, что видно из таблицы.

| Клетки ткани | Продолжительность в ч. | |

| Интерфазы | Митоза | |

| Эпителий тонкой кишки мыши | 12-18 | 0,5-1 |

| Эпителий двенадцатиперстной кишки мыши | 11 | 0,5 |

| Клетки корешка конского боба | 25 | 3 |

Скорость, с которой протекают отдельные фазы митоза, также различна:

| Профаза | 20-35 мин. |

| Метафаза | 6-15 » |

| Анафаза | 8-14 » |

| Телофаза | 10-40 » |

Хромосомы состоят из ДНК и белка, т. е. по своему химическому составу они все сходны, но различаются по форме и размерам, месту положения первичной перетяжки, наличию вторичных перетяжек. Изучение хромосом многих растений и животных показало, что они обладают определенной индивидуальностью. Кроме того, было обнаружено, что все хромосомы (за исключением так называемых половых) образуют гомологичные пары. Парный набор характерен для соматических клеток (неполовых) и носит название диплоидного. Шесть хромосом растения скерды, относящегося к семейству сложноцветных. Эти шесть хромосом образуют три различающиеся между собой пары. Однако не всегда хромосомы хорошо различимы, 3 пары хромосом комара по внешним признакам трудноразличимы. Количество хромосом и их индивидуальность сохраняются во всех клетках и являются характерными признаками для каждого вида. На таблице приведены данные о количестве хромосом у некоторых видов растений и животных:

| Вид | Диплоидное число хромосом | Вид | Диплоидное число хромосом |

| Ячмень | 14 | Домашняя муха | 12 |

| Овес | 42 | Курица | 78 |

| Томат | 24 | Кролик | 44 |

| Скерда | 6 | Коза | 60 |

| Овца | 54 | ||

| Плодовая дрозифила | 8 | Шимпанзе | 48 |

| Человек | 46 |

Амитоз наблюдается часто при патологических состояниях или при действии неблагоприятных факторов на клетку, например, после действия пониженной температуры или рентгеновских лучей, т. е. таких воздействий, которые нарушают митоз. После перешнуровки ядер в процессе амитоза в большинстве случаев цитоплазма не делится, а само наличие перешнуровки ядра, как правило, указывает на необратимые изменения в клетке, которые рано или поздно приведут ее к гибели.

Митоз — это первичный способ деления клетки, наиболее распространенный и физиологически полноценный. Амитоз следует рассматривать как его видоизменение, т. е. явление вторичное. Амитоз встречается относительно редко и является неполноценным способом деления ядра и клетки.

3. Продолжительность жизни, старение и смерть клеток

Рост и развитие многоклеточных организмов связаны с увеличением массы, которое осуществляется путем деления клеток. Например, развитие крысы, начавшееся с одной клетки. На 12—13-е сутки развития эмбрион содержит 50 млн. клеток. К моменту рождения крысенок состоит уже из 6 млрд., а крыса трехмесячного возраста — примерно из 67 млрд. клеток.

У млекопитающих и многих других животных, кроме роста, связанного с увеличением количества клеток, происходит постоянное отмирание и замещение одних клеток другими путем их деления. Например, ороговевшие клетки кожного эпителия все время слущиваются и заменяются новыми. То же самое происходит и с клетками крови. Так, подсчитано, что у взрослого человека среднего веса в одну секунду отмирает около 2 млрд. красных кровяных клеток — эритроцитов и заменяется новыми, поступающими из костного мозга, где их убыль все время пополняется путем деления. Поэтому продолжительность жизни размножающихся клеток определяется длительностью интерфазы, т. е. временем, которое длится от одного деления до другого. Но различают и другой отрезок времени жизни клетки — от последнего деления до ее смерти, т. е. период, когда клетка живет и функционирует, но уже не делится. Так, нервные клетки у млекопитающих перестают размножаться к моменту рождения или вскоре после рождения, продолжительность их жизни в среднем равна продолжительности жизни организма. В других тканях функция связана с постоянным отмиранием и обновлением клеток; например, эритроциты, попадая в кровяное русло, живут и функционируют там, около 120 суток, а затем отмирают. Подобное же происходит и с лейкоцитами, которые живут и функционируют всего несколько дней. К тканям, функция которых связана с обновлением клеток, относятся и различные эпителии. Приведенные примеры показывают, что митотическое деление клеток во взрослом организме связано с нормально протекающим обновлением клеток, т. е. физиологической регенерацией. Деление клеток также обеспечивает восстановление тканей при регенерации после порезов, ожогов или каких-либо иных повреждений. Естественно, что во время роста организма количество размножающихся клеток больше, чем отмирающих, что и обеспечивает общее увеличение массы клеток.

Старение и смерть клеток

Старение и отмирание клеток непосредственно может быть, и не связано со старением и смертью организма. В эритроцитах утрата, ядра, делающая невозможным синтез белка, предопределяет неизбежную гибель клетки, которая зависит от старения собственных белков. При ороговении клеток кожного эпителия в цитоплазме происходит накопление особого белка, который и приводит клетки к гибели. Во всех случаях начало старения связано с прекращением деления и накоплением в цитоплазме специфических белков, что и приводит клетки к смерти. Иначе обстоит дело с долго живущими клетками, например нервными. При старении нарушается обмен веществ, в цитоплазме накапливаются пигментные зерна, иногда капли жира. В этих случаях отмирание массы клеток оказывается связанным со старением и смертью организма. Из приведенных примеров можно видеть, что признаки старения выявляются, как правило, в цитоплазме. При помещении клеток в искусственную питательную среду (культура ткани) они могут размножаться бесконечно. Для этого необходимо постоянно менять питательную среду и удалять избыток клеток. Например, культура из тканей цыпленка существовала около 50 лет. Ряд других тканевых культур поддерживается десятки лет.

Можно думать, что ядро не имеет отношения к старению клеток. Однако это не так. Возникающие после аномальных митозов клетки могут содержать неполный набор хромосом, что обязательно приведет клетку как в организме, так и в культуре тканей к гибели. Следовательно, признаки старения может нести: 1) ядро и его генетический аппарат, 2) вся клетка в целом или же 3) только цитоплазма.

4. Формы размножения организмов

Как указывалось выше, различают несколько форм размножения организмов, из которых рассмотрим основные: 1) половое размножение, 2) бесполое и 3) вегетативное размножение.

Бесполое и вегетативное размножение. Бесполое размножение широко распространено в природе у животных и растений. Например, деление инфузорий такое же, как и деление других одноклеточных организмов. Среди растений бесполое размножение свойственно споровым: водорослям, грибам, мхам и папоротникам. Во всех случаях бесполого размножения растения оно осуществляется за счет спор. Следовательно, бесполым размножением называют размножение при помощи одной клетки, которая не несет признаков, характерных для половых клеток. При вегетативном размножении от материнского организма отделяется группа соматических клеток, из которых и развивается дочерний организм. Типичным примером может служить размножение пресноводной гидры. На теле ее сбоку появляется небольшое утолщение, которое далее превращается в вырост (почку). Этот вырост состоит из клеток энтодермы и эктодермы. Постепенно вырост удлиняется, на переднем конце образуется рот, вокруг которого появляются щупальцы. Весь процесс заканчивается образованием маленькой дочерней гидры.

Особенно широко распространено вегетативное размножение у растений. Так, отдельные ветви ивы, укореняясь, развиваются в новое растение. Размножение черенками широко распространено и используется при размножении ряда растений. Другим примером может служить вегетативное размножение земляники. Надземные части стебля, разрастаясь и сильно вытягиваясь, образуют так называемые усы. Попадая в почву, концы усов укореняются, и из них образуется новое растение.

Половое размножение. В отличие от вегетативного размножения, как у растений, так и у животных половое размножение происходит всегда за счет специализированных половых клеток — яйцеклеток и сперматозоидов, образующихся в половых железах. Половые клетки содержат гаплоидное (половинное) число хромосом, а значит, и половинное количество ДНК- В таком гаплоидном наборе из каждой пары хромосом, имевшихся в соматических клетках, присутствует только одна хромосома. Яйцеклетки различных животных обычно крупные, неподвижные. Размеры их сильно варьируют. Например, среди млекопитающих у кролика диаметр яйцеклетки 0,2 мм. Размер яйцеклетки определяется содержанием в цитоплазме запасного питательного вещества — желтка. В крупных яйцеклетках содержится большое количество желтка, чему ярким примером может служить огромная яйцеклетка птицы. Яйцеклетка птицы — это та часть яйца, которую в общежитии обычно называют желтком (диаметр его около 3 см). На одной стороне желтка расположено белое пятнышко, представляющее активную цитоплазму с ядром. Именно из этого небольшого участка и развивается зародыш, а вся остальная масса содержит запасные питательные вещества, обеспечивающие развитие цыпленка в яйце. Такая яйцеклетка окружена оболочками — белком и скорлупой, являющимися дополнительными образованиями. Эти оболочки обеспечивают развитие зародыша в воздушной среде. Более мелки яйцеклетки у рыб и амфибий. Это икринки диаметром в несколько миллиметров. Они содержат в цитоплазме довольно много желтка, но значительно меньше, чем у птиц. Мелкие яйцеклетки содержат очень мало желтка, и он равномерно распределяется по всей яйцеклетке. Собственная оболочка яйцеклетки, образуемая поверхностью цитоплазмы, называется желточной оболочкой. Кроме нее, возникает более или менее развитая белковая оболочка, которая выделяется клетками яйцеводов. Либо в центре яйцеклетки, либо у края располагается одно относительно крупное ядро.

Сперматозоид всегда во много раз меньше яйцеклетки. Типичную для многих животных форму имеют сперматозоиды млекопитающих, которые состоят из трех отделов: головки, шейки и хвостика. В головке располагается ядро, кроме него, на переднем конце содержится небольшой участок уплотненной цитоплазмы, при помощи которого сперматозоид проникает в яйцеклетку. Шейка — суженная часть позади головки — содержит центриоль и переходит в тонкую удлиненную цитоплазматическую нить — хвостик. Хвостик сходен со жгутиком жгутиконосца или ресничкой инфузории. Благодаря его движению сперматозоиды активно передвигаются.

Развитие половых клеток

Как семенник, в котором образуются сперматозоиды, так и яичник, в котором формируются яйцеклетки, можно представить в виде трубки, внутри которой и протекает весь процесс образования половых клеток. В самом начале трубки находятся первичные половые клетки, которые делятся обычным митозом, благодаря чему количество их все время возрастает. Этот участок половой железы и называется зоной размножения. Переходя в следующую зону, клетки начинают расти, образуя зону роста. Процесс роста более резко выражен во время образования женских половых клеток — овогенеза («овум» — яйцо, «генезис» — развитие, лат.). Менее выражен период роста при образовании мужских половых клеток — сперматогенезе.

Во время роста, кроме увеличения массы цитоплазмы, происходит также увеличение размеров ядра. Выросшие клетки (при сперматогенезе) называются сперматоцитами 1-го порядка, они вступают в период созревания и переходят в зону созревания.

Во время этого процесса сперматоциты делятся два раза, т. е. из одного сперматоцита образуется четыре клетки. Каждая из них далее превращается в сперматозоид.

При овогенезе период роста обычно длится дольше, чем при сперматогенезе, перешедшая в зону роста клетка называется овоцитом 1-го порядка. За время роста она увеличивается в сотни, а иногда и тысячи раз за счет накопления запасных питательных веществ. Например, из овоцита диаметром 20—30 мкм в результате роста образуется яйцеклетка лягушки диаметром 3—4 мм.

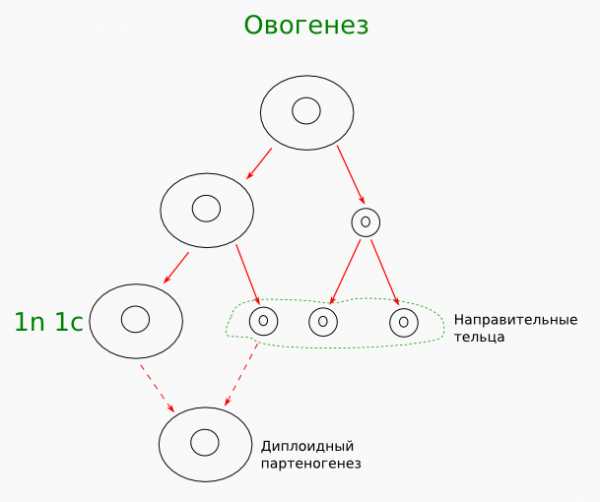

Выросшие овоциты приступают к созреванию, которое состоит из двух делений (так же как при сперматогенезе), но внешне эти деления протекают иначе. При делении овоцит 1-го порядка отделяет маленькую клетку (направительное тельце), и остается крупная клетка. Затем проходит второе деление, при котором выделяется следующее направительное тельце и образуется крупная, уже зрелая яйцеклетка. Пока происходит второе деление, первое направительное тельце успевает разделиться, и всего из овоцита образуются четыре клетки: три мелкие и одна крупная — яйцеклетка, которая сохраняет весь накопленный во время роста желток, необходимый для развития зародыша.

Созревание половых клеток (мейоз). Число хромосом для клеток каждого вида растений или животных постоянно. Это постоянство во всех клетках поддерживается благодаря митозу, которому предшествует удвоение хромосом. Как же поддерживается постоянство числа хромосом при половом размножении, когда новый организм возникает из слияния двух половых клеток? Созревшие половые клетки содержат только половинное (гаплоидное) число хромосом, а соответственно и половинное количество ДНК- В таблице приведено два примера, иллюстрирующих соотношение числа хромосом и количества ДНК в соматических и половых клетках кошки и кролика.

Вид животного | Количество хромосом | Количество ДНК. 10-12 г. | ||

| в соматических клетках (диплоидное) | в половых клетках (гаплоидное) | в диплоидном ядре соматических клеток | в гаплоидном ядре половых клеток | |

| Кошка | 38 | 19 | 6,4 — 6,8 | 3,6 |

| Кролик | 44 | 22 | 6,75 | 3,2 |

Вслед за удвоением хромосом происходит их конъюгация, которая состоит в том, что парные гомологичные и уже удвоившиеся хромосомы тесно сближаются и временно соединяются. Конъюгация происходит по всей длине хромосом — от одного ее конца до другого. При этом они скручиваются, и создается впечатление, что количество хромосом уменьшилось вдвое (3). Важно подчеркнуть, что временное объединение в пары (конъюгация) хромосом происходит всегда только между гомологичными (парными) хромосомами. После конъюгации хромосомы расходятся, но местами они соединяются настолько плотно, что при расхождении происходят разрывы в поперечном направлении и взаимный обмен участками. Этот процесс имеет огромное значение для понимания некоторых закономерностей наследования признаков, что будет подробно рассмотрено в главе IX.

После окончания конъюгации хромосомы расходятся и наступает метафаза первого деления созревания, внешне сходная с метафазой митоза, но расхождение хромосом происходит иначе, чем при митозе (4). Во время анафазы мейоза к противоположным полюсам расходятся гомологичные, уже удвоившиеся хромосомы. Таким образом, из каждой пары гомологичных хромосом в дочернюю клетку попадает только одна (5). Если учесть, что каждая пара гомологичных хромосом (на схеме одинаковой величины) состоит из одной отцовской, а другой материнской, которые обозначены на схеме различными цветами, то станет ясно, что после деления в сперматоцит попадает либо отцовская, либо материнская хромосома.

Вслед за первым наступает второе деление созревания. Теперь уже делению не предшествует синтез ДНК (6). Все хромосомы двойные, они располагаются в метафазе, как и при митозе, а в анафазе расходятся к противоположным полюсам, и в обеих дочерних клетках (сперматидах) оказывается одинаковый набор хромосом. Следовательно, перед началом мейоза происходит только одно удвоение хромосом, за которым следует два деления созревания, в результате чего количество хромосом уменьшается вдвое. Однако главное отличие мейоза от митоза состоит не только в этом. Удвоившиеся хромосомы конъюгируют и обмениваются отдельными участками. При митозе же хромосомы удваиваются и равномерно распределяются между дочерними клетками. При редукционном делении хромосомы из каждой гомологичной пары попадают в различные дочерние клетки.

Список литературы

1. Азимов А. Краткая история биологии. М.,1997.

2. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.,2000.

3. Либберт Э. Общая биология. М.,1978 Льоцци М. История физики. М.,2001.

4. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. М.,1999.

5. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. М.,1993.

coolreferat.com

Размножение и индивидуальное развитие организмов.

Способность к размножению или самовоспроизведению является одним из обязательных и важнейших свойств живых организмов. Размножение поддерживает длительное существование вида, обеспечивает преемственность между родителями и их потомством в ряду многих поколений. Оно приводит к увеличению численности особей вида пособствует его расселению.

Различают два типа размножения: бесполое и половое. В бесполом размножении участвует только одна родительская особь, которая делится, почкуется или образует споры. Размножение при помощи вегетативных органов (у растений) и частей тела (у животных) называется вегетативным. В случае полового размножения особи нового поколения появляются при участии двух организмов ? материнского и отцовского.

При делении одноклеточных бактерий, водорослей, простейших образуются два дочерних организма. У многоклеточных водорослей, грибов, лишайников размножение осуществляется соответственно обрывками нитей, гиф, обломками слоевищ. Примером вегетативного размножения может служить почкование, характерное для некоторых кишечнополостных (гидры) и дрожжевых грибов. Если при этом дочерние особи не отделяются от материнской, могут возникать колонии.

У цветковых растений в природе новые особи могут возникать из вегетативных органов: стебля (кактусы, элодея, ряска, роголистник), листа (фиалка, бегония, лилия, гиацинты), корня (малина, крыжовник, осот, одуванчик), видоизмененных побегов: клубня (картофель), луковицы (лук, чеснок, тюльпан, нарцисс), корневища (пырей, хвощ, иван-чай), усов (земляника) и др. Вегетативное размножение растений широко используется в сельскохозяйственной практике.

У многоклеточных животных в силу высокой специализации клеток организма вегетативное размножение встречается значительно реже. Кроме кишечнополостных оно наблюдается у губок, плоских и некоторых кольчатых червей. У отдельных видов млекопитающих (южноамериканский броненосец) встречается вегетативное размножение зародышей, когда в ранний период эмбрионального развития делящийся зародышевый диск дает начало нескольким особям (от 4 до 8). Подобное можно наблюдать и у человека ? однояйцевые близнецы.

У многих организмов для воспроизводства потомства образуются специализированные клетки — споры, каждая из которых прорастает и дает начало новому организму. Спорообразо-вание встречается у простейших (малярийный плазмодий), грибов, водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников. У голо-и покрытосеменных растений споры непосредственно в процессе размножения не участвуют.

Споры образуются путем митоза или мейоза в обычных вегетативных клетках материнского организма или специальных органах ? спорангиях и представляют собой микроскопические одноклеточные образования.

При любой форме бесполого размножения ? частями тела или спорами ? наблюдается увеличение численности особей данного вида без повышения их генетического разнообразия: все особи являются точной копией материнского организма. Эта особенность используется человеком для получения однородного, с хорошими признаками потомства у плодово-ягодных, декоративных и других групп растений. Новые признаки у таких организмов появляются только в результате мутаций.

Половое размножение существенно отличается от бесполого тем, что в данном случае генотип потомков возникает в результате перекомбинации генов, принадлежащих обоим родителям. Это повышает возможности организмов в приспособлении к меняющимся условиям среды.

Половое размножение характеризуется наличием полового процесса, одним из важнейших этапов которого является слияние половых клеток, или гамет, ? специализированных гапло-идных клеток. Гаметы различаются по строению и физиологическим свойствам и делятся на мужские (подвижные ? сперматозоиды, неподвижные ? спермин) и женские (яйцеклетки). В отличие от спор одна гамета за исключением случаев партеногенеза не может дать начало новой особи. Этому предшествует процесс слияния двух половых клеток ? оплодотворение, в результате которого образуется зигота. В дальнейшем из зиготы развивается зародыш нового организма.

Образование половых клеток (гаметогенез) у водорослей, многих грибов и высших споровых растений происходит путем митоза или мейоза в специальных органах полового размножения: яйцеклеток ? в оогониях или архегониях, сперматозоидов и спермиев ? антеридиях. У многоклеточных животных развитие яйцеклеток (овогенез) и сперматозоидов (сперматогенез) осуществляется в половых железах ? яичниках и семенниках. В процессе формирования половых клеток выделяют три стадии ? размножение, рост и созревание.

Первичные половые клетки делятся путем митоза (период размножения), в результате чего их количество постоянно возрастает. В период роста деление клеток прекращается и они начинают усиленно расти. При этом будущие яйцеклетки (ооци-ты) увеличиваются в размерах иногда в сотни и даже тысячи раз за счет накопления в их цитоплазме запасных питательных веществ в виде желтка. Размеры незрелых мужских гамет (спер-матоцитов) увеличиваются незначительно. Затем происходит их мейотическое деление, что приводит к образованию четырех гаплоидных клеток.

При сперматогенезе все четыре клетки в дальнейшем превращаются в сперматозоиды. Типичный сперматозоид состоит из головки, шейки и хвостика. Головка содержит ядро и незначительное количество цитоплазмы. На кончике головки располагается аппарат Гольджи, преобразованный в кольцевое тельце ? акросому. В ней образуются ферменты, растворяющие мембрану яйцеклетки при оплодотворении. В цитоплазме шейки сосредоточены митохондрии, одна или несколько центриолей.

При овогенезе мейотическое деление ядра сопровождается неравным делением цитоплазмы, в результате чего из ооцита развиваются одна крупная яйцеклетка и три маленькие клетки, называемые направительными тельцами, которые вскоре погибают. Биологический смысл формирования направительных телец заключается в необходимости сохранения в яйцеклетке максимального количества желтка, необходимого для развития будущего зародыша. Достигается это за счет утраты трех полноценных хромосомных наборов, входящих в состав направительных телец.

Яйцеклетки многоклеточных животных в зависимости количества желтка имеют разную величину (у морского ежаа ? 0,085 мм, у человека ? 0,2 мм, у сельдевой акулы 22 см). Типичное ядро яйцеклетки содержит гаплоидный набор хромосом. В цитоплазме функционируют митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи и слаборазвитая эндоплазматическая сеть, накапливается значительное количество нуклеотидов, аминокислот, белков и других компонентов, необходимых для ранних стадий развития зародыша. Яйцеклетка всегда окружена одной или несколькими оболочками, имеющими сложное строение. После периода созревания яйцеклетка готова к оплодотворению.

Процесс оплодотворения состоит в слиянии женской и мужской гамет с образованием зиготы. У большинства водных животных яйцеклетки и сперматозоиды выделяются в воду, где гаметы соединяются в значительной мере случайно. Этот примитивный и довольно ненадежный способ соединения гамет называется наружным оплодотворением. У одних животных с таким типом оплодотворения обычно не бывает никаких дополнительных половых структур, кроме протоков, выводящих гаметы из организма наружу. Другие же, преимущественно наземные, имеют наружные половые органы для переноса спермаль-ной жидкости из тела самца в тело самки, где и происходит оплодотворение. В данном случае речь идет о внутреннем оплодотворении.

У животных в спермальной жидкости находятся миллионы сперматозоидов, каждый из которых активно движется по направлению к яйцеклетке. Как только первый сперматозоид проникает сквозь мембрану яйцеклетки, тут же образуется оболочка оплодотворения, которая не допускает проникновения в яйцеклетку других сперматозоидов. Затем оба ядра движутся навстречу друг другу и сливаются. Так образуется зигота, которая имеет диплоидный набор хромосом. В ядре зиготы все хромосомы вновь становятся парными: в каждой паре гомологичных хромосом одна из них отцовская, другая ? материнская. Следовательно, диплоидный набор хромосом, характерный для соматических клеток каждого вида организмов, восстанавливается именно при оплодотворении.

У покрытосеменных растений наблюдается двойное оплодотворение.

Партеногенез (девственное размножение) ? это развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки. При диплоидном партеногенезе (у тлей, дафний, коловраток, некоторых ящериц, одуванчика) мейоз не происходит и развитие начинается с дип-лоидных ооцитов. Такой партеогенез способствует быстрому размножению популяций вида.

При гаплоидном партеногенезе развитие начинается с гап-лоидной яйцеклетки. Возникающие при этом организмы либо гап-лоидны (самцы пчел ? трутни), либо диплоидны. Это наблюдается в том случае, если яйцеклетка сливается с одним из направительных телец или если хромосомы удваиваются без последующего разделения ядра и клетки.

Искусственный партеногенез можно вызвать у многих животных, даже млекопитающих, путем воздействия на яйцеклетку временным повышением температуры, различными химическими веществами и физическими факторами.

shpora.panweb.com

Индивидуальное развитие организма | Биология

Виды размножения

Все растения, животные, грибы и другие организмы состоят из отдельных видов. Любой отдельный организм смертен, но в целом вид существует более продолжительное время. Существование вида обеспечивается размножением — воспроизведением себе подобных.

Существует два основных способа размножения: половое и бесполое. При бесполом размножении новые особи появляются из неспециализированных (соматических) клеток.

Виды бесполого размножения

- Деление митозом

- Бинарно — деление надвое (инфузория — поперек, эвглена — вдоль, плоские черви).

- Шизогония — множественное деление с образованием большого количества новых организмов (характерно для паразитов).

- Спорообразование

Спора — это защищенная от неблагоприятных условий клетка (грибы, папоротники; — все споровые растения). - Спорогония (простейшие) — это множественное деление, но с образованием спор.

Наблюдается в холодное время года. - Почкование (дрожжи, гидра пресноводная)

- Вегетативное размножение — черенками, усиками (клубника), отводками (крыжовник, смородина).

- Прививками — искусственно.

- Клонирование (проводилось на амфибиях, млекопитающих.

Половое размножение

Обязательно происходит смена поколений, или генераций.

Половое размножение происходит в результате слияния половых клеток. При этом образуется диплоидная зигота (2n).

Чем более высоко организованы организмы, тем реже среди них встречается бесполое размножение.

Половое размножение имеет огромное генетическое преимущество по сравнению с бесполым, т.к. при бесполом размножении происходит увеличение числа особей, имеющих одинаковый генетический материал. При половом размножении происходит постоянная перекомбинация генов — комбинативная изменчивость.

Разнообразие особей обеспечивает возможность более успешного и быстрого приспособления к меняющимся условиям среды.

Половое размножение всегда происходит в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида.

Преобладает сингамия — перекрестное оплодотворение.

Сперматозоиды мелкие и подвижные, их функция — доставка хромосом в яйцеклетку. Яйцеклетка обычно крупнее сперматозоида и имеет микропиле — отверстие для проникновения сперматозоидов.

- Изогамия

- — половые клетки одинаковы.

- Гетерогамия

- — яйцеклетка немного крупнее сперматозоида.

- Оогамия

- — крупная яйцеклетка (человек).

Обычно организмы раздельнополы, особенно высшие, — одна особь продуцирует половые клетки только одного типа (♂ или ♀).

В некоторых группах встречаются обоеполые виды — гермафродиты (кишечнополостные, плоские и дождевые черви, моллюски и др.). При гермафродитизме продуктивность увеличивается в 2 раза.

Партеногенез

- Партеногенез

- — это развитие нового организма из неоплодотворенной яйцеклетки.

Выделяют гаплоидный партеногенез (пчелы, муравьи) и диплоидный (растения, ящерицы) — обычно происходит в результате нерасхождения хромосом при мейозе.

Развитие половых клеток

Сперматозоиды развиваются в семенниках, яйцеклетки — в яичниках. Созревшие клетки несут одинаковый гаплоидных набор хромосом.

В результате сперматогенеза и овогенеза образуются равноценные генетически клетки. Сперматозоид вносит в яйцеклетку свой хромосомный набор и активизирует ее развитие. Яйцеклетка берет на себя функцию развития зародыша.

Стадии сперматогенеза

Сперматогенез – развитие сперматозоидов.

- Стадия размножения

Первичные половые клетки многократно делятся митозом (2n 2c). - Стадия роста

Происходит после удвоения хромосом (2n 4c).

Выражена очень слабо. - Стадия созревания

Происходит мейоз.

Остаются гаплоидные клетки (1n 1c). - Период формирования

Формируются жгутик, внешний вид и др.

Овогенез (оогенез)

- Аналогично сперматогенезу

- Очень продолжительна. Накапливаются питательные вещества, объем увеличивается в сотни, тысячи раз.

- При каждом делении все питательные вещества концентрируются в одной единственной клетке.

В яйцеклетке конденсируется максимальное количество желтка для развития будущего зародыша. Это достигается путем утраты генетически равноценных хромосомных наборов, входящих в состав направительных телец.

Онтогенез

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма.

Отдельные онтогенезы в течение ряда поколений складываются в единый процесс – гологенез, который лежит в основе эволюции.

Онтогенез — это процесс реализации генетической информации, полученной от родителей.

Онтогенез начинается с момента оплодотворения и образования зиготы и заканчивается смертью.

Онтогенез делят на эмбриональный — с момента зачатия до рождения (вылупления) и постэмбриональный — от рождения до смерти.

Эмбриональный период

Этапы:

- Дробление — это многократное деление с образованием 64 клеток — бластомеров.

- Гаструляция

Образуется двухслойный зародыш — экто- и энтодерма. - Первичный органогенез, или нейруляция

Закладываются нервная, кишечная трубки и хорда.

Дробление

Зиготы имеют обычно два полюса — вегетативный и анимальный. Отсюда у разных зигот (яиц) наблюдаются различные типы дробления.

В результате дробления образуется бластула (64 клетки) и полость — бластоцель.

Объем бластулы, как правило, равен объему зиготы.

Во время дробления

- накапливается клеточный материал и образуется бластула,

- все клетки образуются одинаковыми недифференцированными,

- наблюдается очень короткий клеточный цикл,

- происходит синтез ДНК и белка, РНК не синтезируется,

- цитоплазма не перемещается и не перемешивается.

Гаструляция

Особенность животных в том, что они делятся на первичноротых и вторичноротых.

У вторичноротых на месте первичного ротового отверстия закладывается анальное отверстие, а ротовое отверстие закладывается на другом полюсе (иглокожие и хордовые).

Гаструляция включает в себя перемещение клеток и их дифференцировку (специализацию).

Во время гаструляции зародыш практически не растет и деление клеток почти отсутствует.

Образуются эктодерма и энтодерма, как правило, выпячиванием — инвагинацией.

Позже образуется мезодерма (средний листок) — это крупный ароморфоз.

Ограногенез (нейрула)

Начинается дифференцировка клеток — процесс появления и развития различий между клетками и частями зародыша.

Дифференциация может проявляться как в строении, так и в выполняемых функциях.

Специализация клеток проявляется через синтез свойственным только им специфических белков (хитиновый покров насекомых, инсулин печени).

Из эктодермы образуются

- нервная система,

- эмаль зубов,

- эпителий кожи,

- органы чувств.

Из энтодермы образуются

- эпителий кишок и легких,

- многие внутренние органы (печень).

Из мезодермы образуются

- мышечная и соединительная (хрящевая, костная) ткани,

- внутренние органы (почки),

- половые железы,

- кровеносные сосуды,

- дентин зубов,

- эпителий сосудов.

У всех животных из одних и тех же зародышевых листков развиваются одни и те же органы и системы.

Эмбриональная индукция — это влияние различных частей зародыша на близко расположенные клетки. Если в процессе развития пересадить клетки на новое место, то они будут развиваться уже по-другому.

Постэмбриональный период развития

Выделяют несколько вариантов, или типов, развития:

- Прямое развитие

При рождении организм похож на взрослую особь и имеет характерные для нее органы (человек, рак речной, белая планария). - Развитие с превращением — метаморфозом

При рождении недостает несколько органов или частей органов или они недоразвиты. В отдельных случаях закладываются органы не характерные для взрослого состояния — провизорные органы (у гусениц ротовой аппарат грызущего типа, у бабочек — сосущего).- Развитие с полным превращением (бабочки, жуки)

яйцо → личинка → куколка → взрослый организм - Развитие с неполным превращением (тараканы, кузнечики)

яйцо → личинка → взрослый организм - Иногда размножение происходит на стадиях личинки или куколки (аксолотль — личинка амбистома)

- Развитие с полным превращением (бабочки, жуки)

При развитии с метаморфозом личинки и взрослые особи обычно живут в различных условиях — это понижает пищевую конкуренцию (бабочка — нектаром, личинка — листьями).

Если яйцо (зигота) богата питательными веществами, то обычно наблюдается прямое развитие. Если желтка мало — то с превращением. При неполном превращении питательного материала почти хватило для прямого развития. При полном превращении желтка не хватило в значительной мере.

Законы онтогенеза

Изучение эмбрионального и постэмбрионального развития многих организмов позволило найти черты сходства в этих процессах и сформулировать несколько законов.

- Закон зародышевого сходства

Процессы развития зародышей у животных, относящихся к одному типу, во многом сходны.

У хордовых в эмбриональном развитии закладываются жаберные щели, нервная трубка, хорда (как у ланцетника). Во взрослом состоянии жаберные щели есть только у ланцетника; хорда – у ланцетника и некоторых хрящевых рыб; нервная трубка – только у ланцетника.

На основе этих данных Бэр сформулировал закон: «Эмбрионы обнаруживают уже начиная с ранних стадий известное общее сходство в пределах типа.»

Сходство эмбрионов – это признак общего их происхождения.

Эмбриональное развитие отражает эволюцию своего вида.

Стадия зиготы представляет собой одну клетку и повторяет стадию какого-то доисторическогоо одноклеточного.

Бластула повторяет шаровидную колонию одноклеточных (вольвокс).

Двухслойная гаструла повторяет стадию кишечнополостного.

Жаберные щели – от морских предков и т.д.

На основе этого Мюллер и Геккель сформулировали второй закон: - Онтогенез каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза

Этот закон разрабатывался и в настоящее время. Северцов утвержал, что повторяются признаки не взрослых особей, а их зародышей (зародыши рыб имеют те же жаберные щели, что и млекопитающие).

В настоящее время считается, что основу филогенеза составляют изменения (мутации) происходящие в онтогенезе отдельной особи.

Старение и смерть

Механизм старения

В течение жизни постоянно возникают определенные возрастные изменения, повышающие, с одной стороны, вероятность смерти и понижающие, с другой стороны, адаптивные возможности организма.

Продолжительность жизни является видовым признаком (человек – 160-200 лет, попугай – до 30, черепахи – 200-300, одуванчик – 1, лук – 2, секвойя – 6000).

Возрастные изменения

- Изменяется ДНК, следовательно, нарушается энергетический и пластический обмены.

- Митотическая активность клеток снижается.

- Снижается функциональная активность систем.

Гипотезы механизма старения

- Старение – это генетически запрограммированный процесс, т.е. функции генотипа ослабевают с возрастом.

- Старение – это результат накопления генетических повреждений, полученных в ходе онтогенеза.

blgy.ru

Реферат — Размножение и индивидуальное развитие организмов

Реферат

Размножение и индивидуальное развитие организмов

Введение

Размножение, или способность к самовоспроизведению, — одно из основных свойств всех живых организмов — от бактерий до млекопитающих и цветковых растений. Благодаря нему обеспечивается существование каждого вида, поддерживается преемственность между родительскими особями и их потомством. Формы размножения организмов разнообразны и будут рассмотрены ниже.

В основе всех форм размножения лежит деление клетки, протекающее довольно сходно у растений и животных. Поскольку сложные процессы, связанные с половым размножением, возникли на основе деления клетки, мы прежде всего рассмотрим процесс, приводящий к образованию из одной клетки двух.

1. Митотическое деление клетки

Интерфаза и различные способы деления клеток. Различают два способа деления: I) наиболее распространенное, полноценное деление — митоз (непрямое деление) и 2) амитоз (прямое деление). Во время митотического деления происходит перестройка цитоплазмы, разрушение оболочки ядра, выявление хромосом. В жизни клетки выделяют период самого митоза и промежуток между делениями, который называют интерфазой. Однако период интерфазы (неделящейся клетки) по своей сущности может быть различным. В одних случаях во время интерфазы клетка функционирует и одновременно готовится к следующему делению. В других случаях клетки переходят в интерфазу, функционируют, но уже не готовятся к делению. В составе сложного многоклеточного организма имеются многочисленные группы клеток, утратившие способность делиться. К числу их относятся, например, нервные клетки. Подготовка клетки к митозу происходит в интерфазе. Для того чтобы представить себе основные черты этого процесса, вспомните строение клеточного ядра.

Основной структурной единицей ядра являются хромосомы, состоящие из ДНК и белка. В ядрах живых неделящихся клеток, как правило, отдельные хромосомы неразличимы, но большая часть хроматина, которую на окрашенных препаратах обнаруживают в форме тонких нитей или зерен различной величины, и соответствует хромосомам. У некоторых клеток отдельные хромосомы отчетливо видны и в интерфазном ядре, например в быстро делящихся клетках развивающегося оплодотворенного яйца и ядрах некоторых простейших. В различные периоды жизни клетки хромосомы претерпевают циклические изменения, которые прослеживаются от одного деления до другого.

Хромосомы во время митоза представляют собой удлиненные плотные тельца, по длине которых можно различать две нити — хроматиды, содержащие ДНК, представляющие собой результат удвоения хромосом. На каждой хромосоме выделяется первичная перетяжка, или центромера. Эта суженная часть хромосомы может быть расположена или посередине, или ближе к одному из концов, но для каждой определенной хромосомы ее место строго постоянно. Во время митоза хромосомы и хроматиды представляют собой туго свернутые спиральные нити (спирализованное, или конденсированное, состояние). В интерфазном ядре хромосомы сильно вытянуты, т. е. деспирализованы, благодаря чему становятся трудноразличимыми. Следовательно, цикл изменения хромосом состоит в спирализации, когда они укорачиваются, утолщаются и становятся хорошо различимыми, и деспирализации, когда они сильно вытягиваются, переплетаются, и тогда уже различить каждую в отдельности становится невозможно. Спирализация и деспирализация связаны с деятельностью ДНК, так как она функционирует только в деспирализованном состоянии. Выдача же информации, образование РНК на ДНК в спирализованном состоянии, т. е. во время митоза, прекращается.

Тот факт, что хромосомы присутствуют в ядре неделящейся клетки, доказывается также постоянством количества ДНК, числа хромосом и сохранением от деления до деления их индивидуальности.

Подготовка клетки к митозу. В течение интерфазы происходит ряд процессов, которые обеспечивают митоз. Назовем главнейшие из них: 1) удваиваются центриоли, 2) удваиваются хромосомы, т.е. количество ДНК и хромосомальных белков, 3) синтезируются белки, из которых строится ахроматиновое веретено, 4) накапливается энергия в виде АТФ, которая расходуется во время деления, 5) заканчивается рост клетки.

Первостепенное значение в подготовке клетки к митозу имеет синтез ДНК и удвоение хромосом.

Удвоение хромосом связано, прежде всего, с синтезом ДНК и одновременно происходящим синтезом белков хромосом. Процесс удвоения продолжается 6—10 часов и занимает среднюю часть интерфазы. Удвоение хромосом протекает так, что каждая старая одиночная цепь ДНК строит себе вторую. Этот процесс строго упорядочен и, начинаясь в нескольких точках, распространяется вдоль всей хромосомы.

Митоз. Фазы митоза

Митоз представляет собой универсальный способ деления клеток растений и животных, основная сущность которого состоит в точном распределении удвоенных хромосом между обеими образующимися дочерними клетками. Подготовка клетки к делению занимает, как мы видим, значительную часть интерфазы, и митоз начинается только тогда, когда подготовка в ядре и цитоплазме полностью заканчивается. Весь процесс подразделяют на четыре фазы. Во время первой из них — профазы — центриоли делятся и начинают расходиться в противоположные стороны. Вокруг них из цитоплазмы образуются ахроматиновые нити, которые вместе с центриолями образуют ахроматиновое веретено. Когда закончится расхождение центриолей, вся клетка оказывается полярной, обе центриоли располагаются у противоположных полюсов, а средняя плоскость может быть названа экватором. Нити ахроматинового веретена сходятся у центриолей и широко располагаются на экваторе, по форме напоминают веретено. Одновременно с образованием в цитоплазме веретена ядро начинает разбухать, и в нем четко выделяется клубок утолщенных нитей — хромосом. На протяжении профазы происходит спирализация хромосом, которые при этом укорачиваются и утолщаются. Профаза заканчивается растворением ядерной оболочки, а хромосомы оказываются лежащими в цитоплазме. В это время видно, что все хромосомы уже двойные.

Затем наступает вторая фаза — метафаза. Хромосомы, расположенные сначала беспорядочно, начинают передвигаться к экватору. Все они обычно располагаются в одной плоскости на равном расстоянии от центриолей. В это время к хромосомам прикрепляется часть нитей веретена, другая же часть их по-прежнему тянется непрерывно от одной центриоли до другой — это опорные нити. Тянущие, или хромосомальные, нити прикрепляются к центромерам (первичным перетяжкам хромосом), но при этом нужно помнить, что как хромосомы, так и центромеры уже двойные. Тянущие нити от полюсов прикрепляются к тем хромосомам, которые к ним ближе. Наступает короткая пауза. Это центральная часть митоза, после которой начинается третья фаза — анафаза.

Во время анафазы тянущие нити веретена начинают сокращаться, растягивая хромосомы к разным полюсам. При этом хромосомы ведут себя пассивно, они, изгибаясь наподобие шпильки, двигаются вперед центромерами, за которые их тянет нить веретена. В начале анафазы снижается вязкость цитоплазмы, что способствует быстрому движению хромосом.

Следовательно, нити веретена обеспечивают точное расхождение хромосом (удвоившихся еще в интерфазе) к разным полюсам клетки.

Завершается митоз последней стадией — телофазой. Хромосомы, приближаясь к полюсам, тесно переплетаются друг с другом. Одновременно начинается их вытягивание (деспирализация), и различить отдельные хромосомы становится невозможным. Постепенно из цитоплазмы образуется ядерная оболочка, ядро разбухает, появляется ядрышко, и восстанавливается прежнее строение интерфазного ядра.

В конце анафазы или в начале телофазы начинается деление цитоплазмы. У клеток животных снаружи в виде кольца появляется перетяжка, которая, углубляясь, разделяет клетку на две меньших размеров. У растений цитоплазматическая оболочка возникает в середине клетки и распространяется к периферии, разделяя клетку пополам. Уже после образования плазматической оболочки у растительных клеток возникает целлюлозная оболочка. Следовательно, в делении клетки активное участие принимает и ядро, и цитоплазма. Ядро содержит уникальные структуры клетки — хромосомы, а ахроматиновое веретено, формирующееся из цитоплазмы, осуществляет их правильное и равное распределение между обеими дочерними клетками.

Продолжительность митоза и интерфазы

Митоз — относительно короткий период в жизни клетки, гораздо дольше длится интерфаза, что видно из таблицы.

| Клетки ткани | Продолжительность в ч. | |

| Интерфазы | Митоза | |

| Эпителий тонкой кишки мыши | 12-18 | 0,5-1 |

| Эпителий двенадцатиперстной кишки мыши | 11 | 0,5 |

| Клетки корешка конского боба | 25 | 3 |

В быстро размножающихся клетках митоз может длиться всего несколько минут. Следовательно, продолжительность митоза варьирует от нескольких минут до 2—3 ч. Интерфаза же длится от 8—10 ч. до нескольких суток.

Скорость, с которой протекают отдельные фазы митоза, также различна:

| Профаза | 20-35 мин. |

| Метафаза | 6-15 » |

| Анафаза | 8-14 » |

| Телофаза | 10-40 » |

2. Постоянство количества и индивидуальность хромосом

Хромосомы состоят из ДНК и белка, т. е. по своему химическому составу они все сходны, но различаются по форме и размерам, месту положения первичной перетяжки, наличию вторичных перетяжек. Изучение хромосом многих растений и животных показало, что они обладают определенной индивидуальностью. Кроме того, было обнаружено, что все хромосомы (за исключением так называемых половых) образуют гомологичные пары. Парный набор характерен для соматических клеток (неполовых) и носит название диплоидного. Шесть хромосом растения скерды, относящегося к семейству сложноцветных. Эти шесть хромосом образуют три различающиеся между собой пары. Однако не всегда хромосомы хорошо различимы, 3 пары хромосом комара по внешним признакам трудноразличимы. Количество хромосом и их индивидуальность сохраняются во всех клетках и являются характерными признаками для каждого вида. На таблице приведены данные о количестве хромосом у некоторых видов растений и животных:

| Вид | Диплоидное число хромосом | Вид | Диплоидное число хромосом |

| Ячмень | 14 | Домашняя муха | 12 |

| Овес | 42 | Курица | 78 |

| Томат | 24 | Кролик | 44 |

| Скерда | 6 | Коза | 60 |

| Овца | 54 | ||

| Плодовая дрозифила | 8 | Шимпанзе | 48 |

| Человек | 46 |

Амитоз. Амитоз представляет собой деление ядра в интерфазном состоянии без предшествующей спирализации хромосом и перестройки ядра. Например, в некоторых клетках соединительной ткани ядро вытягивается, посередине появляется перетяжка, которая углубляется, и в клетке оказывается два ядра. Затем такая же перетяжка начинает делить цитоплазму, и получается две клетки. Во многих случаях делится только ядро, и в результате клетка становится дву- или многоядерной (если таких делений было несколько). Иногда ядро при амитозе делится на две неравные части: одну — большую, а другую — меньшую. По-видимому, при амитозе ДНК распределяется неравномерно между дочерними ядрами.

Амитоз наблюдается часто при патологических состояниях или при действии неблагоприятных факторов на клетку, например, после действия пониженной температуры или рентгеновских лучей, т. е. таких воздействий, которые нарушают митоз. После перешнуровки ядер в процессе амитоза в большинстве случаев цитоплазма не делится, а само наличие перешнуровки ядра, как правило, указывает на необратимые изменения в клетке, которые рано или поздно приведут ее к гибели.

Митоз — это первичный способ деления клетки, наиболее распространенный и физиологически полноценный. Амитоз следует рассматривать как его видоизменение, т. е. явление вторичное. Амитоз встречается относительно редко и является неполноценным способом деления ядра и клетки.

3. Продолжительность жизни, старение и смерть клеток

Рост и развитие многоклеточных организмов связаны с увеличением массы, которое осуществляется путем деления клеток. Например, развитие крысы, начавшееся с одной клетки. На 12—13-е сутки развития эмбрион содержит 50 млн. клеток. К моменту рождения крысенок состоит уже из 6 млрд., а крыса трехмесячного возраста — примерно из 67 млрд. клеток.

У млекопитающих и многих других животных, кроме роста, связанного с увеличением количества клеток, происходит постоянное отмирание и замещение одних клеток другими путем их деления. Например, ороговевшие клетки кожного эпителия все время слущиваются и заменяются новыми. То же самое происходит и с клетками крови. Так, подсчитано, что у взрослого человека среднего веса в одну секунду отмирает около 2 млрд. красных кровяных клеток — эритроцитов и заменяется новыми, поступающими из костного мозга, где их убыль все время пополняется путем деления. Поэтому продолжительность жизни размножающихся клеток определяется длительностью интерфазы, т. е. временем, которое длится от одного деления до другого. Но различают и другой отрезок времени жизни клетки — от последнего деления до ее смерти, т. е. период, когда клетка живет и функционирует, но уже не делится. Так, нервные клетки у млекопитающих перестают размножаться к моменту рождения или вскоре после рождения, продолжительность их жизни в среднем равна продолжительности жизни организма. В других тканях функция связана с постоянным отмиранием и обновлением клеток; например, эритроциты, попадая в кровяное русло, живут и функционируют там, около 120 суток, а затем отмирают. Подобное же происходит и с лейкоцитами, которые живут и функционируют всего несколько дней. К тканям, функция которых связана с обновлением клеток, относятся и различные эпителии. Приведенные примеры показывают, что митотическое деление клеток во взрослом организме связано с нормально протекающим обновлением клеток, т. е. физиологической регенерацией. Деление клеток также обеспечивает восстановление тканей при регенерации после порезов, ожогов или каких-либо иных повреждений. Естественно, что во время роста организма количество размножающихся клеток больше, чем отмирающих, что и обеспечивает общее увеличение массы клеток.

Старение и смерть клеток

Старение и отмирание клеток непосредственно может быть, и не связано со старением и смертью организма. В эритроцитах утрата, ядра, делающая невозможным синтез белка, предопределяет неизбежную гибель клетки, которая зависит от старения собственных белков. При ороговении клеток кожного эпителия в цитоплазме происходит накопление особого белка, который и приводит клетки к гибели. Во всех случаях начало старения связано с прекращением деления и накоплением в цитоплазме специфических белков, что и приводит клетки к смерти. Иначе обстоит дело с долго живущими клетками, например нервными. При старении нарушается обмен веществ, в цитоплазме накапливаются пигментные зерна, иногда капли жира. В этих случаях отмирание массы клеток оказывается связанным со старением и смертью организма. Из приведенных примеров можно видеть, что признаки старения выявляются, как правило, в цитоплазме. При помещении клеток в искусственную питательную среду (культура ткани) они могут размножаться бесконечно. Для этого необходимо постоянно менять питательную среду и удалять избыток клеток. Например, культура из тканей цыпленка существовала около 50 лет. Ряд других тканевых культур поддерживается десятки лет.

Можно думать, что ядро не имеет отношения к старению клеток. Однако это не так. Возникающие после аномальных митозов клетки могут содержать неполный набор хромосом, что обязательно приведет клетку как в организме, так и в культуре тканей к гибели. Следовательно, признаки старения может нести: 1) ядро и его генетический аппарат, 2) вся клетка в целом или же 3) только цитоплазма.

4. Формы размножения организмов

Как указывалось выше, различают несколько форм размножения организмов, из которых рассмотрим основные: 1) половое размножение, 2) бесполое и 3) вегетативное размножение.

Бесполое и вегетативное размножение. Бесполое размножение широко распространено в природе у животных и растений. Например, деление инфузорий такое же, как и деление других одноклеточных организмов. Среди растений бесполое размножение свойственно споровым: водорослям, грибам, мхам и папоротникам. Во всех случаях бесполого размножения растения оно осуществляется за счет спор. Следовательно, бесполым размножением называют размножение при помощи одной клетки, которая не несет признаков, характерных для половых клеток. При вегетативном размножении от материнского организма отделяется группа соматических клеток, из которых и развивается дочерний организм. Типичным примером может служить размножение пресноводной гидры. На теле ее сбоку появляется небольшое утолщение, которое далее превращается в вырост (почку). Этот вырост состоит из клеток энтодермы и эктодермы. Постепенно вырост удлиняется, на переднем конце образуется рот, вокруг которого появляются щупальцы. Весь процесс заканчивается образованием маленькой дочерней гидры.

Особенно широко распространено вегетативное размножение у растений. Так, отдельные ветви ивы, укореняясь, развиваются в новое растение. Размножение черенками широко распространено и используется при размножении ряда растений. Другим примером может служить вегетативное размножение земляники. Надземные части стебля, разрастаясь и сильно вытягиваясь, образуют так называемые усы. Попадая в почву, концы усов укореняются, и из них образуется новое растение.

Половое размножение. В отличие от вегетативного размножения, как у растений, так и у животных половое размножение происходит всегда за счет специализированных половых клеток — яйцеклеток и сперматозоидов, образующихся в половых железах. Половые клетки содержат гаплоидное (половинное) число хромосом, а значит, и половинное количество ДНК- В таком гаплоидном наборе из каждой пары хромосом, имевшихся в соматических клетках, присутствует только одна хромосома. Яйцеклетки различных животных обычно крупные, неподвижные. Размеры их сильно варьируют. Например, среди млекопитающих у кролика диаметр яйцеклетки 0,2 мм. Размер яйцеклетки определяется содержанием в цитоплазме запасного питательного вещества — желтка. В крупных яйцеклетках содержится большое количество желтка, чему ярким примером может служить огромная яйцеклетка птицы. Яйцеклетка птицы — это та часть яйца, которую в общежитии обычно называют желтком (диаметр его около 3 см). На одной стороне желтка расположено белое пятнышко, представляющее активную цитоплазму с ядром. Именно из этого небольшого участка и развивается зародыш, а вся остальная масса содержит запасные питательные вещества, обеспечивающие развитие цыпленка в яйце. Такая яйцеклетка окружена оболочками — белком и скорлупой, являющимися дополнительными образованиями. Эти оболочки обеспечивают развитие зародыша в воздушной среде. Более мелки яйцеклетки у рыб и амфибий. Это икринки диаметром в несколько миллиметров. Они содержат в цитоплазме довольно много желтка, но значительно меньше, чем у птиц. Мелкие яйцеклетки содержат очень мало желтка, и он равномерно распределяется по всей яйцеклетке. Собственная оболочка яйцеклетки, образуемая поверхностью цитоплазмы, называется желточной оболочкой. Кроме нее, возникает более или менее развитая белковая оболочка, которая выделяется клетками яйцеводов. Либо в центре яйцеклетки, либо у края располагается одно относительно крупное ядро.

Сперматозоид всегда во много раз меньше яйцеклетки. Типичную для многих животных форму имеют сперматозоиды млекопитающих, которые состоят из трех отделов: головки, шейки и хвостика. В головке располагается ядро, кроме него, на переднем конце содержится небольшой участок уплотненной цитоплазмы, при помощи которого сперматозоид проникает в яйцеклетку. Шейка — суженная часть позади головки — содержит центриоль и переходит в тонкую удлиненную цитоплазматическую нить — хвостик. Хвостик сходен со жгутиком жгутиконосца или ресничкой инфузории. Благодаря его движению сперматозоиды активно передвигаются.

Развитие половых клеток

Как семенник, в котором образуются сперматозоиды, так и яичник, в котором формируются яйцеклетки, можно представить в виде трубки, внутри которой и протекает весь процесс образования половых клеток. В самом начале трубки находятся первичные половые клетки, которые делятся обычным митозом, благодаря чему количество их все время возрастает. Этот участок половой железы и называется зоной размножения. Переходя в следующую зону, клетки начинают расти, образуя зону роста. Процесс роста более резко выражен во время образования женских половых клеток — овогенеза («овум» — яйцо, «генезис» — развитие, лат.). Менее выражен период роста при образовании мужских половых клеток — сперматогенезе.

Во время роста, кроме увеличения массы цитоплазмы, происходит также увеличение размеров ядра. Выросшие клетки (при сперматогенезе) называются сперматоцитами 1-го порядка, они вступают в период созревания и переходят в зону созревания.

Во время этого процесса сперматоциты делятся два раза, т. е. из одного сперматоцита образуется четыре клетки. Каждая из них далее превращается в сперматозоид.

При овогенезе период роста обычно длится дольше, чем при сперматогенезе, перешедшая в зону роста клетка называется овоцитом 1-го порядка. За время роста она увеличивается в сотни, а иногда и тысячи раз за счет накопления запасных питательных веществ. Например, из овоцита диаметром 20—30 мкм в результате роста образуется яйцеклетка лягушки диаметром 3—4 мм.

Выросшие овоциты приступают к созреванию, которое состоит из двух делений (так же как при сперматогенезе), но внешне эти деления протекают иначе. При делении овоцит 1-го порядка отделяет маленькую клетку (направительное тельце), и остается крупная клетка. Затем проходит второе деление, при котором выделяется следующее направительное тельце и образуется крупная, уже зрелая яйцеклетка. Пока происходит второе деление, первое направительное тельце успевает разделиться, и всего из овоцита образуются четыре клетки: три мелкие и одна крупная — яйцеклетка, которая сохраняет весь накопленный во время роста желток, необходимый для развития зародыша.

Созревание половых клеток (мейоз). Число хромосом для клеток каждого вида растений или животных постоянно. Это постоянство во всех клетках поддерживается благодаря митозу, которому предшествует удвоение хромосом. Как же поддерживается постоянство числа хромосом при половом размножении, когда новый организм возникает из слияния двух половых клеток? Созревшие половые клетки содержат только половинное (гаплоидное) число хромосом, а соответственно и половинное количество ДНК- В таблице приведено два примера, иллюстрирующих соотношение числа хромосом и количества ДНК в соматических и половых клетках кошки и кролика.

Вид животного | Количество хромосом | Количество ДНК. 10-12 г. | ||

| в соматических клетках (диплоидное) | в половых клетках (гаплоидное) | в диплоидном ядре соматических клеток | в гаплоидном ядре половых клеток | |

| Кошка | 38 | 19 | 6,4 — 6,8 | 3,6 |

| Кролик | 44 | 22 | 6,75 | 3,2 |

Уменьшение числа хромосом вдвое происходит в процессе созревания половых клеток. Внешне процесс созревания состоит из двух последующих делений: первого и второго. При этом из одного сперматоцита образуются четыре клетки и каждая из них превращается далее в сперматозоид. В овогенезе из овоцита образуется только одна яйцеклетка и три направительных тельца, т. е. тоже четыре клетки. Уменьшение числа хромосом происходит в процессе мейоза и определяется тем, что из каждой пары гомологичных хромосом остается в зрелой половой клетке только одна. Подготовка к мейозу, особенно при образовании яйцеклеток, начинается задолго до того, как наступит первое деление созревания. Начинается мейоз с синтеза ДНК и соответствующего удвоения количества хромосом, которое протекает так же, как и при митозе. Далее хромосомы в профазе мейоза укорачиваются, становятся хорошо различимыми, каждая из них оказывается удвоенной, но они не расходятся, оставаясь соединенными, и ведут себя как единое целое (2).

Вслед за удвоением хромосом происходит их конъюгация, которая состоит в том, что парные гомологичные и уже удвоившиеся хромосомы тесно сближаются и временно соединяются. Конъюгация происходит по всей длине хромосом — от одного ее конца до другого. При этом они скручиваются, и создается впечатление, что количество хромосом уменьшилось вдвое (3). Важно подчеркнуть, что временное объединение в пары (конъюгация) хромосом происходит всегда только между гомологичными (парными) хромосомами. После конъюгации хромосомы расходятся, но местами они соединяются настолько плотно, что при расхождении происходят разрывы в поперечном направлении и взаимный обмен участками. Этот процесс имеет огромное значение для понимания некоторых закономерностей наследования признаков, что будет подробно рассмотрено в главе IX.