Проблемы полета на Меркурий: MESSENGER BepiColombo Маринер-10

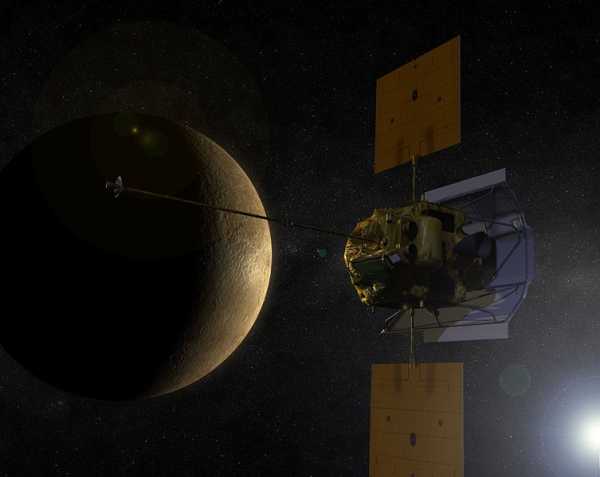

Космический аппарат MESSENGER

На протяжении большей части нашей истории, Меркурий был для нас загадкой. Так как он находится близко к Солнцу, древние ученые могли видеть его только когда у них был открытый горизонт, а это сразу после захода Солнца, или перед восходом.

Теперь у нас появилась возможность отправлять различные автоматические космические корабли почти всем планетам, в том числе и полеты к ближайшей к Солнцу планете. Есть некоторые проблемы полета к планете, такие как его высокая скорость и близость к Солнцу. Поэтому миссии к нему занимают достаточно длительное время. Вот список миссий, которые были отправлены к первой планете, а также планируемые в ближайшее время.

Маринер-10

Космический аппарат Маринер-10 был запущен 3 ноября 1973 года и совершил пролет около Меркурия и Венеры.

Это был последний корабль серии Маринер (Маринер 11 и 12 были переименованы в Вояджер 1 и 2).

Его основными целями были изучение этих двух планет, их окружающей среды, атмосферы и передача изображений поверхности (у Венеры облачного слоя).

Это был первый космический аппарат, который с помощью гравитации Венеры изменил свою траекторию полета, чтобы пролететь мимо Меркурия. Он также использовал давление света от Солнца, чтобы сделать небольшие корректировки курса.

Маринер-10 совершил облет облачной Венеры 5 февраля 1974 года, а первый пролет около Меркурия — 29 марта 1974 года, пролетев на расстоянии всего 703 км от поверхности планеты.

Второй пролет состоялся в сентябре 1974 года, а третий, и к сожалению, последний пролет — 16 марта, 1975, прошедший на весьма близком расстоянии от планеты в 327 км. В течение всех 3-х пролетов, было получено около 40-45% изображений поверхности планеты. На данный момент связи с космическим аппаратом нет и он наверное еще вращается вокруг Солнца.

MESSENGER

Он является второй миссией NASA к Меркурию. Он отправился в полет к Меркурию 3 августа 2004 года. На этот раз корабль вышел на орбиту вокруг Меркурия, чтобы досконально его изучить.

У него более совершенные оптика с электроникой, он способен увидеть детали на поверхности размером до 18 метров в поперечнике.

Это значительное улучшение, по сравнению с 1,6 километровым разрешением Маринера-10.

MESSENGER совершил свой первый пролет 14 января 2008 года, затем второй в октябре 2008 года, а третий 29 сентября 2009 года. После этих трех пролетов, он вышел на свою постоянную орбиту вокруг планеты 18 марта 2011 года.

Космический аппарат BepiColombo

BepiColumbo

Это совершенно новая миссия к Меркурию ЕКА — Европейского космического агентства, а также JAXA — Японского агентства аэрокосмических исследований. ЕКА и JAXA хотят построить зонд с двумя орбитальными аппаратами: Орбитальный — для исследования планеты и аппарат для изучения магнитосферы. Модель спускаемого аппарата была предложена, но была отклонена по бюджетным соображениям. Из-за близкой орбиты к Солнцу полеты к нему весьма сложны.

comments powered by HyperComments

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Просмотров записи: 3688

spacegid.com

Меркурий (космический корабль) Википедия

| «Меркурий» | |

|---|---|

| экипаж | 1 чел. |

| масса | 1355 кг |

| длина | 4,03 м |

| максимальный диаметр | 1,89 м |

| обитаемый объём | 1,7 м³ |

| длительность полёта | 1 сутки |

| ракеты-носители | «Редстоун» «Атлас D» |

«Меркурий» (англ. Mercury) — первая пилотируемая космическая программа США, а также название серии космических кораблей, использовавшихся в этой программе.

Генеральный конструктор корабля — Макс Фажей[en]. Разработчик и производитель — McDonnell Aircraft Corporation. Начало разработки — январь 1959 года.

Для полётов по программе «Меркурий» был создан первый отряд астронавтов НАСА. Выполнено шесть пилотируемых полётов (два суборбитальных и четыре орбитальных). Общее время пилотируемых полётов по программе составило более двух суток.

Конструкция космического корабля. Программа полёта

Корабль «Меркурий» в разрезе.Корабль «Меркурий» — одноместный орбитальный пилотируемый корабль, выполненный по схеме капсулы. Материал кабины — титаново-никелевый сплав. Объём кабины — 1,7 м³. Астронавт располагается в ложементе и находится в скафандре всё время полёта. Атмосфера кабины — чистый кислород при давлении 1/3 нормальной атмосферы. Кабина оснащена средствами отображения информации на приборной доске и органами управления. Всего в кабине установлено 120 переключателей: 55 электрических переключателей, 30 предохранителей и 35 механических переключателей. Ручка управления ориентацией корабля находится у правой руки пилота. Визуальный обзор обеспечивается иллюминатором на входном люке кабины и обзорным широкоугольным перископом с изменяемой кратностью увеличения. На оптике перископа нанесены метки для визуальной ориентации корабля относительно Земли.

Корабль не предназначен для манёвра с изменением параметров орбиты; оснащён системой реактивного управления для разворота по трём осям (18 двигателей ориентации, работающих на перекиси водорода) и тормозной двигательной установкой (в её состав входят три твердотопливных двигателя, срабатывающие последовательно). Управление ориентацией корабля на орбите — автоматическое (один режим) и ручное (три режима). После выдачи тормозного импульса тормозная двигательная установка, закреплённая на трёх металлических лентах, сбрасывается. Вход в атмосферу осуществляется по баллистической траектории с пиковыми перегрузками до 8 g (до 12 g в суборбитальных полётах). Непосредственно после срабатывания тормозных двигателей происходит открытие аэродинамического щитка в верхней части капсулы, обеспечивающего правильную ориентацию кабины на участке атмосферного торможения (днищем по полёту, на случай нештатного входа в атмосферу носовой частью вперед). Тепловые нагрузки воспринимаются абляционной теплозащитой на днище аппарата

Ввод тормозного парашюта происходит на высоте 7 км, основного — на высоте 3 км. Вслед за этим днище с тепловым экраном отделяется и повисает на «юбке» и наполняется баллон-амортизатор из стеклоткани, необходимый на случай нештатной посадки на сушу. Приводнение происходит с вертикальной скоростью порядка 9 м/с. После приводнения капсула сохраняет вертикальное положение.

Существенной особенностью корабля «Меркурий» является широкое использование резервного ручного управления: так, важнейшие команды управления кораблём — аварийное прекращение полёта с использованием системы аварийного спасения, ручная ориентация, включение тормозного двигателя, ввод парашютов, могли быть выданы непосредственно астронавтом (хотя в номинальном режиме выполнялись автоматически).

Из-за малой грузоподъёмности ракет-носителей «Редстоун» и «Атлас» масса и габариты кабины пилотируемой капсулы «Меркурий» были крайне ограничены и существенно уступали по техническому совершенству советским кораблям «Восток». Тем не менее, в ходе программы были тщательно отработаны методы ориентации корабля и получен значительный технический и медико-биологический опыт, использованный в программах «Джемини» и «Аполлон».

Подпрограммы

Программа Меркурий имела несколько подпрограмм, каждая имела четко выраженную цель. Запуски производились до тех пор, пока поставленная задача не была выполнена. См. Сводную таблицу запусков.

Капсула «Меркурий» в ангаре.

Капсула «Меркурий» в ангаре.

Астронавты

Астронавты программы «Mercury», слева направо: Гриссом, Шепард, Карпентер, Ширра, Слейтон, Гленн, Купер. Фото 1962.Шимпанзе: Хэм, Энос, Минни

Пилотируемые полёты

Меркурий-Редстоун-3 (Freedom 7)

5 мая 1961 года.

Запуск Mercury-Redstone 3 с Аланом Шепардом.

Запуск Mercury-Redstone 3 с Аланом Шепардом.

Суборбитальный полёт. Пилот: Алан Шепард. Дублёр: Джон Гленн. Ракета-носитель: «Редстоун» (Redstone). Продолжительность полёта: 15 мин, достигнутая высота: 186 км, дальность полёта: 486 км, скорость: 2294 м/сек.

Первый астронавт США в космосе. Впервые продемонстрировано ручное управление осевой ориентацией космического корабля в невесомости. Программа полёта выполнена успешно.

Меркурий-Редстоун-4 (Liberty Bell 7)

21 июля 1961 года.

Суборбитальный полёт. Пилот: Вирджил Гриссом. Дублёр: Джон Гленн. Ракета-носитель: «Редстоун». Продолжительность полёта: 15 мин, достигнутая высота: 190 км, дальность полёта: 487 км, скорость 2315 м/с.

Второй (и последний) суборбитальный полёт по программе «Меркурий-Редстоун». Программа полёта выполнена. После успешного приводнения произошёл нештатный отстрел люка капсулы, и капсула начала заполняться водой. Пилот был спасён (поднят на борт вертолёта), но капсула затонула на глубине 5 км и была поднята только в 1999 году.

Джон Гленн, предполётная тренировка. Джон Гленн, съемка во время полётаМеркурий-Атлас-6 (Friendship 7)

20 февраля 1962 года.

Пилот: Джон Гленн. Дублёр: Скотт Карпентер. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 4 ч. 43 мин.

Первый орбитальный космический полёт, совершенный гражданином США. Первое приземление человека в кабине космического аппарата после орбитального полёта. Программа полёта выполнена. Из-за ошибочных показаний датчика было решено не производить отстрел отработавших тормозных двигателей.

Ракета-носитель Atlas D с кораблём Mercury 9 Вертолёт поисковой службы поднимает капсулу Freedom 7 после приводнения. Виден надувной посадочный амортизатор.Меркурий-Атлас-7 (Aurora 7)

24 мая 1962 года.

Пилот: Скотт Карпентер. Дублёр: Уолтер Ширра. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 4 ч. 56 мин.

Программа полёта в целом выполнена. В результате ошибок и несанкционированных действий пилота, совпавших с неисправностью в системе автоматической ориентации, было перерасходовано топливо двигателей ориентации. Так, к концу второго витка резерв топлива составлял 42 % в баках ручной ориентации и 45 % в баках автоматической ориентации. Это привело к тому, что корабль приводнился в 402 км от намеченного района посадки.

Меркурий-Атлас-8 (Sigma 7)

3 октября 1962 года.

Пилот: Уолтер Ширра. Дублёр: Гордон Купер. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 9 ч. 13 мин.

Программа полёта полностью выполнена. Астронавт успешно продемонстрировал ручное управление ориентацией корабля. Среди прочих экспериментов, в программу входили наблюдения источников света высокой интенсивности на поверхности Земли: в момент прохождения корабля над полигоном Вумера в Австралии производились запуски осветительных ракет, а в момент пролёта над Дурбаном включался дуговой прожектор. Оба источника света не удалось пронаблюдать из-за облачности.

Меркурий-Атлас-9 (Faith 7)

15 мая 1963 года.

Пилот: Гордон Купер. Дублёр: Алан Шепард. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 34 ч. 20 мин.

Программа полёта выполнена. На третьем витке Купер начал выполнение эксперимента по оптическому наблюдению отделённой от корабля мишени- сферы диаметром 150 мм, оснащённой проблесковыми лампами (мишень успешно наблюдалась астронавтом на четвёртом, пятом и шестом витках). Следующий эксперимент предусматривал отделение от корабля надувной сферы диаметром 76 см на нейлоновом фале длиной 30 м для измерения атмосферного торможения в перигее и апогее, но провести его не удалось-сфера не вышла из контейнера. К концу длительного полёта обнаружилось несколько неисправностей в системах корабля, в частности — отказала система автоматической ориентации (она была обесточена из-за короткого замыкания в электросистеме), но пилот успешно сориентировал корабль на торможение и произвел сход с орбиты в ручном режиме. Спускаемый аппарат успешно приводнился в шести километрах от главного корабля поисковой группы — авианосца USS Kearsarge.

Sigma 7 в музее, 2007Полёты с животными

Меркурий-Редстоун-2

31 января 1961 года.

Суборбитальный полёт. Шимпанзе Хэм. Ракета-носитель: «Редстоун». Достигнутая высота: 251 км.

Меркурий-Атлас-5

29 ноября 1961 года.

Орбитальный полёт. Шимпанзе Энос. Ракета-носитель: «Атлас D». Длительность полёта: 2 витка.

Отменённые запуски

На 1963 год были запланированы полёты МА-10 (трое суток), МА-11 и МА-12 (сутки). Однако после Меркурий-Атлас-9 программа была объявлена выполненной, а дальнейшие запуски отменены.

Сводная таблица всех запусков по программе «Меркурий»

| Дата запуска | № | РН | Название корабля | Масса, кг | NSSDC ID | Примечания |

|---|---|---|---|---|---|---|

| июль 1959 | Юпитер | Меркурий-Юпитер-1,2 | — | — | Полёты отменены из-за высокой стоимости проекта | |

| 21 августа 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-1 | 1159,0 | — | За полчаса до старта пиротехника вынесла капсулу на высоту 600 м. Старт не состоялся, РН не пострадала[2]. | |

| 9 сентября 1959 | Атлас D | Биг Джо-1 | 1159,0 | — | Суборбитальный полёт, высота 153 км. Был запущен макет КК Меркурий. | |

| 4 октября 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-6 | 1134,0 | — | Суборбитальный полёт | |

| 4 ноября 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-1A | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт, аварийный пуск | |

| 4 декабря 1959 | Литл Джо-2 | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт | ||

| 21 января 1960 | Литл Джо-1 | Литл Джо-1B | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт | |

| 9 мая 1960 | 1 | — | Beach Abort | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт. Запуск без РН, испытание САС. |

| 29 июля 1960 | 4 | Атлас D | Меркурий-Атлас-1 | 1154,0 | — | На 59 секунде, на высоте 9,1 км произошло разрушение ракеты-носителя[3]. |

| 8 ноября 1960 | 3 | Литл Джо-1 | Литл Джо-5 | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт |

| 21 ноября 1960 | 2 F1 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-1 | 1230,0 | — | Попытка запуска по суборбитальной траектории. «4-х дюймовый запуск» (10 см). Запускаемая капсула была переставлена на Меркурий-Редстоун-1A[4]. |

| 19 декабря 1960 | 2 F2 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-1A | 1230,0 | — | Суборбитальный полёт, скорость 8 000 км/ч. За 15 мин 45 сек достиг высоты 210 км, дальность 375 км[5]. |

| 31 января 1961 | 5 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-2 | 1203,0 | — | Суборбитальный полёт, в капсуле запущен 17-килограммовый шимпанзе по имени Хэм. Достигнута скорость 9400 км/ч. За 16 мин 39 сек достиг высоты 250 км, дальность 670 км[6]. |

| 21 февраля 1961 | 6 | Атлас D | Меркурий-Атлас-2 | 1154,0 | — | Суборбитальный полёт, Скорость 21 000 км/ч. За 17 мин 56 сек достиг высоты 185 км, дальность 2300 км[7]. |

| 18 марта 1961 | 14 F1 | Литл Джо-1 | Литл Джо-5A | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт |

| 24 марта 1961 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-BD | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт, добавлены ускорители (Booster Development, рус. разработка ускорителей), скорость 8200 км/ч. За 8 мин 23 сек достиг высоты 180 км, дальность 500 км[8]. | |

| 25 апреля 1961 | 8 F1 | Атлас D | Меркурий-Атлас-3 | 1179,0 | — | Через 40 сек после старта на высоте 5 км сработала САС, отстрелив капсулу на высоту 7 км. На парашютах капсула приземлилась на расстоянии 1,8 км от старта. Капсула после ремонта была установлена на МА-4[9]. |

| 28 апреля 1961 | 14 F2 | Литл Джо-1 | Литл Джо-5B | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт |

| 5 мая 1961 | 7 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-3 | 955 | — | 1-й суборбитальный пилотируемый полёт — астронавт Алан Шепард. За 15 мин 28 сек достиг высоты 187,5 км, дальность 488 км[10]. |

| 21 июля 1961 | 11 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-4 | 1286,0 | — | 2-й суборбитальный пилотируемый полёт — астронавт Вирджил Гриссом. Скорость 8270 км/ч. За 15 мин 37 сек достиг высоты 189 км, дальность 483 км[11]. |

| 13 сентября 1961 | 8 F2 | Атлас D | Меркурий-Атлас-4 | 1224,7 | 1961-025A | 1-й орбитальный непилотируемый полёт продолжительностью 1 час 22 мин[12]. |

| 1 ноября 1961 | Блю Скаут-2 | Меркурий-Скаут-1 | 67,5 | — | Аварийный старт. С 28 секунды полёта стала проявляться неустойчивость работы двигателей ракеты-носителя и на 43 секунде была выдана команда на самоликвидацию[13]. | |

| 29 ноября 1961 | 9 | Атлас D | Меркурий-Атлас-5 | 1315,4 | 1961-033A | 2-й орбитальный полёт, запущен 17-килограммовый шимпанзе по имени Энос. Из-за проблем (утечка топлива) на орбите полёт был сокращен с 3-х до 2-х витков. Приземление прошло успешно[14]. |

| 20 февраля 1962 | 13 | Атлас D | Меркурий-Атлас-6 | 1352,0 | 1962-003A | Первый орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Джон Гленн, 3 витка за 4 часа 55 минут[15]. |

| 24 мая 1962 | 18 | Атлас D | Меркурий-Атлас-7 | 1349,5 | 1962-019A | Второй орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Малькольм Карпентер, 3 витка за 4 часа 56 минут[16]. |

| 3 октября 1962 | 16 | Атлас D | Меркурий-Атлас-8 | 1370,0 | 1962-052A | Третий орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Уолтер Ширра, 6 витков за 9 часов 13 минут[17]. |

| 15 мая 1963 | 20 | Атлас D | Меркурий-Атлас-9 | 1360,8 | 1963-015A | Четвёртый орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Гордон Купер, 22 витка за 1 сутки 10 часов 20 минут[18]. |

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

wikiredia.ru

| MESSENGER | |

|---|---|

| MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging | |

| «Мессенджер» на орбите вокруг Меркурия в представлении художника | |

| Заказчик | НАСА |

| Производитель | APL |

| Оператор | НАСА и Лаборатория прикладной физики |

| Пролёт | Земля, Венера, Меркурий |

| Спутник | Меркурия |

| Выход на орбиту | 18 марта 2011 01:10 UTC[1] |

| Запуск | 3 августа 2004 06:15:56 UTC |

| Ракета-носитель | Delta 7925H D307 |

| Стартовая площадка | мыс Канаверал SLC17B |

| Сход с орбиты | |

ru.wikipedia.org

Меркурий (космическая программа) Википедия

| «Меркурий» | |

|---|---|

| экипаж | 1 чел. |

| масса | 1355 кг |

| длина | 4,03 м |

| максимальный диаметр | 1,89 м |

| обитаемый объём | 1,7 м³ |

| длительность полёта | 1 сутки |

| ракеты-носители | «Редстоун» «Атлас D» |

«Меркурий» (англ. Mercury) — первая пилотируемая космическая программа США, а также название серии космических кораблей, использовавшихся в этой программе.

Генеральный конструктор корабля — Макс Фажей[en]. Разработчик и производитель — McDonnell Aircraft Corporation. Начало разработки — январь 1959 года.

Для полётов по программе «Меркурий» был создан первый отряд астронавтов НАСА. Выполнено шесть пилотируемых полётов (два суборбитальных и четыре орбитальных). Общее время пилотируемых полётов по программе составило более двух суток.

Конструкция космического корабля. Программа полёта

Корабль «Меркурий» в разрезе.Корабль «Меркурий» — одноместный орбитальный пилотируемый корабль, выполненный по схеме капсулы. Материал кабины — титаново-никелевый сплав. Объём кабины — 1,7 м³. Астронавт располагается в ложементе и находится в скафандре всё время полёта. Атмосфера кабины — чистый кислород при давлении 1/3 нормальной атмосферы. Кабина оснащена средствами отображения информации на приборной доске и органами управления. Всего в кабине установлено 120 переключателей: 55 электрических переключателей, 30 предохранителей и 35 механических переключателей. Ручка управления ориентацией корабля находится у правой руки пилота. Визуальный обзор обеспечивается иллюминатором на входном люке кабины и обзорным широкоугольным перископом с изменяемой кратностью увеличения. На оптике перископа нанесены метки для визуальной ориентации корабля относительно Земли.

Корабль не предназначен для манёвра с изменением параметров орбиты; оснащён системой реактивного управления для разворота по трём осям (18 двигателей ориентации, работающих на перекиси водорода) и тормозной двигательной установкой (в её состав входят три твердотопливных двигателя, срабатывающие последовательно). Управление ориентацией корабля на орбите — автоматическое (один режим) и ручное (три режима). После выдачи тормозного импульса тормозная двигательная установка, закреплённая на трёх металлических лентах, сбрасывается. Вход в атмосферу осуществляется по баллистической траектории с пиковыми перегрузками до 8 g (до 12 g в суборбитальных полётах). Непосредственно после срабатывания тормозных двигателей происходит открытие аэродинамического щитка в верхней части капсулы, обеспечивающего правильную ориентацию кабины на участке атмосферного торможения (днищем по полёту, на случай нештатного входа в атмосферу носовой частью вперед). Тепловые нагрузки воспринимаются абляционной теплозащитой на днище аппарата[1].

Ввод тормозного парашюта происходит на высоте 7 км, основного — на высоте 3 км. Вслед за этим днище с тепловым экраном отделяется и повисает на «юбке» и наполняется баллон-амортизатор из стеклоткани, необходимый на случай нештатной посадки на сушу. Приводнение происходит с вертикальной скоростью порядка 9 м/с. После приводнения капсула сохраняет вертикальное положение.

Существенной особенностью корабля «Меркурий» является широкое использование резервного ручного управления: так, важнейшие команды управления кораблём — аварийное прекращение полёта с использованием системы аварийного спасения, ручная ориентация, включение тормозного двигателя, ввод парашютов, могли быть выданы непосредственно астронавтом (хотя в номинальном режиме выполнялись автоматически).

Из-за малой грузоподъёмности ракет-носителей «Редстоун» и «Атлас» масса и габариты кабины пилотируемой капсулы «Меркурий» были крайне ограничены и существенно уступали по техническому совершенству советским кораблям «Восток». Тем не менее, в ходе программы были тщательно отработаны методы ориентации корабля и получен значительный технический и медико-биологический опыт, использованный в программах «Джемини» и «Аполлон».

Подпрограммы

Программа Меркурий имела несколько подпрограмм, каждая имела четко выраженную цель. Запуски производились до тех пор, пока поставленная задача не была выполнена. См. Сводную таблицу запусков.

Капсула «Меркурий» в ангаре.

Капсула «Меркурий» в ангаре.

Астронавты

Астронавты программы «Mercury», слева направо: Гриссом, Шепард, Карпентер, Ширра, Слейтон, Гленн, Купер. Фото 1962.Шимпанзе: Хэм, Энос, Минни

Пилотируемые полёты

Меркурий-Редстоун-3 (Freedom 7)

5 мая 1961 года.

Запуск Mercury-Redstone 3 с Аланом Шепардом.

Запуск Mercury-Redstone 3 с Аланом Шепардом.

Суборбитальный полёт. Пилот: Алан Шепард. Дублёр: Джон Гленн. Ракета-носитель: «Редстоун» (Redstone). Продолжительность полёта: 15 мин, достигнутая высота: 186 км, дальность полёта: 486 км, скорость: 2294 м/сек.

Первый астронавт США в космосе. Впервые продемонстрировано ручное управление осевой ориентацией космического корабля в невесомости. Программа полёта выполнена успешно.

Меркурий-Редстоун-4 (Liberty Bell 7)

21 июля 1961 года.

Суборбитальный полёт. Пилот: Вирджил Гриссом. Дублёр: Джон Гленн. Ракета-носитель: «Редстоун». Продолжительность полёта: 15 мин, достигнутая высота: 190 км, дальность полёта: 487 км, скорость 2315 м/с.

Второй (и последний) суборбитальный полёт по программе «Меркурий-Редстоун». Программа полёта выполнена. После успешного приводнения произошёл нештатный отстрел люка капсулы, и капсула начала заполняться водой. Пилот был спасён (поднят на борт вертолёта), но капсула затонула на глубине 5 км и была поднята только в 1999 году.

Джон Гленн, предполётная тренировка. Джон Гленн, съемка во время полётаМеркурий-Атлас-6 (Friendship 7)

20 февраля 1962 года.

Пилот: Джон Гленн. Дублёр: Скотт Карпентер. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 4 ч. 43 мин.

Первый орбитальный космический полёт, совершенный гражданином США. Первое приземление человека в кабине космического аппарата после орбитального полёта. Программа полёта выполнена. Из-за ошибочных показаний датчика было решено не производить отстрел отработавших тормозных двигателей.

Ракета-носитель Atlas D с кораблём Mercury 9 Вертолёт поисковой службы поднимает капсулу Freedom 7 после приводнения. Виден надувной посадочный амортизатор.Меркурий-Атлас-7 (Aurora 7)

24 мая 1962 года.

Пилот: Скотт Карпентер. Дублёр: Уолтер Ширра. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 4 ч. 56 мин.

Программа полёта в целом выполнена. В результате ошибок и несанкционированных действий пилота, совпавших с неисправностью в системе автоматической ориентации, было перерасходовано топливо двигателей ориентации. Так, к концу второго витка резерв топлива составлял 42 % в баках ручной ориентации и 45 % в баках автоматической ориентации. Это привело к тому, что корабль приводнился в 402 км от намеченного района посадки.

Меркурий-Атлас-8 (Sigma 7)

3 октября 1962 года.

Пилот: Уолтер Ширра. Дублёр: Гордон Купер. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 9 ч. 13 мин.

Программа полёта полностью выполнена. Астронавт успешно продемонстрировал ручное управление ориентацией корабля. Среди прочих экспериментов, в программу входили наблюдения источников света высокой интенсивности на поверхности Земли: в момент прохождения корабля над полигоном Вумера в Австралии производились запуски осветительных ракет, а в момент пролёта над Дурбаном включался дуговой прожектор. Оба источника света не удалось пронаблюдать из-за облачности.

Меркурий-Атлас-9 (Faith 7)

15 мая 1963 года.

Пилот: Гордон Купер. Дублёр: Алан Шепард. Ракета-носитель: «Атлас D». Продолжительность полёта: 34 ч. 20 мин.

Программа полёта выполнена. На третьем витке Купер начал выполнение эксперимента по оптическому наблюдению отделённой от корабля мишени- сферы диаметром 150 мм, оснащённой проблесковыми лампами (мишень успешно наблюдалась астронавтом на четвёртом, пятом и шестом витках). Следующий эксперимент предусматривал отделение от корабля надувной сферы диаметром 76 см на нейлоновом фале длиной 30 м для измерения атмосферного торможения в перигее и апогее, но провести его не удалось-сфера не вышла из контейнера. К концу длительного полёта обнаружилось несколько неисправностей в системах корабля, в частности — отказала система автоматической ориентации (она была обесточена из-за короткого замыкания в электросистеме), но пилот успешно сориентировал корабль на торможение и произвел сход с орбиты в ручном режиме. Спускаемый аппарат успешно приводнился в шести километрах от главного корабля поисковой группы — авианосца USS Kearsarge.

Sigma 7 в музее, 2007Полёты с животными

Меркурий-Редстоун-2

31 января 1961 года.

Суборбитальный полёт. Шимпанзе Хэм. Ракета-носитель: «Редстоун». Достигнутая высота: 251 км.

Меркурий-Атлас-5

29 ноября 1961 года.

Орбитальный полёт. Шимпанзе Энос. Ракета-носитель: «Атлас D». Длительность полёта: 2 витка.

Отменённые запуски

На 1963 год были запланированы полёты МА-10 (трое суток), МА-11 и МА-12 (сутки). Однако после Меркурий-Атлас-9 программа была объявлена выполненной, а дальнейшие запуски отменены.

Сводная таблица всех запусков по программе «Меркурий»

| Дата запуска | № | РН | Название корабля | Масса, кг | NSSDC ID | Примечания |

|---|---|---|---|---|---|---|

| июль 1959 | Юпитер | Меркурий-Юпитер-1,2 | — | — | Полёты отменены из-за высокой стоимости проекта | |

| 21 августа 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-1 | 1159,0 | — | За полчаса до старта пиротехника вынесла капсулу на высоту 600 м. Старт не состоялся, РН не пострадала[2]. | |

| 9 сентября 1959 | Атлас D | Биг Джо-1 | 1159,0 | — | Суборбитальный полёт, высота 153 км. Был запущен макет КК Меркурий. | |

| 4 октября 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-6 | 1134,0 | — | Суборбитальный полёт | |

| 4 ноября 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-1A | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт, аварийный пуск | |

| 4 декабря 1959 | Литл Джо-1 | Литл Джо-2 | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт | |

| 21 января 1960 | Литл Джо-1 | Литл Джо-1B | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт | |

| 9 мая 1960 | 1 | — | Beach Abort | 1007,0 | — | Суборбитальный полёт. Запуск без РН, испытание САС. |

| 29 июля 1960 | 4 | Атлас D | Меркурий-Атлас-1 | 1154,0 | — | На 59 секунде, на высоте 9,1 км произошло разрушение ракеты-носителя[3]. |

| 8 ноября 1960 | 3 | Литл Джо-1 | Литл Джо-5 | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт |

| 21 ноября 1960 | 2 F1 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-1 | 1230,0 | — | Попытка запуска по суборбитальной траектории. «4-х дюймовый запуск» (10 см). Запускаемая капсула была переставлена на Меркурий-Редстоун-1A[4]. |

| 19 декабря 1960 | 2 F2 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-1A | 1230,0 | — | Суборбитальный полёт, скорость 8 000 км/ч. За 15 мин 45 сек достиг высоты 210 км, дальность 375 км[5]. |

| 31 января 1961 | 5 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-2 | 1203,0 | — | Суборбитальный полёт, в капсуле запущен 17-килограммовый шимпанзе по имени Хэм. Достигнута скорость 9400 км/ч. За 16 мин 39 сек достиг высоты 250 км, дальность 670 км[6]. |

| 21 февраля 1961 | 6 | Атлас D | Меркурий-Атлас-2 | 1154,0 | — | Суборбитальный полёт, Скорость 21 000 км/ч. За 17 мин 56 сек достиг высоты 185 км, дальность 2300 км[7]. |

| 18 марта 1961 | 14 F1 | Литл Джо-1 | Литл Джо-5A | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт |

| 24 марта 1961 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-BD | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт, добавлены ускорители (Booster Development, рус. разработка ускорителей), скорость 8200 км/ч. За 8 мин 23 сек достиг высоты 180 км, дальность 500 км[8]. | |

| 25 апреля 1961 | 8 F1 | Атлас D | Меркурий-Атлас-3 | 1179,0 | — | Через 40 сек после старта на высоте 5 км сработала САС, отстрелив капсулу на высоту 7 км. На парашютах капсула приземлилась на расстоянии 1,8 км от старта. Капсула после ремонта была установлена на МА-4[9]. |

| 28 апреля 1961 | 14 F2 | Литл Джо-1 | Литл Джо-5B | 1141,0 | — | Суборбитальный полёт |

| 5 мая 1961 | 7 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-3 | 955 | — | 1-й суборбитальный пилотируемый полёт — астронавт Алан Шепард. За 15 мин 28 сек достиг высоты 187,5 км, дальность 488 км[10]. |

| 21 июля 1961 | 11 | Редстоун | Меркурий-Редстоун-4 | 1286,0 | — | 2-й суборбитальный пилотируемый полёт — астронавт Вирджил Гриссом. Скорость 8270 км/ч. За 15 мин 37 сек достиг высоты 189 км, дальность 483 км[11]. |

| 13 сентября 1961 | 8 F2 | Атлас D | Меркурий-Атлас-4 | 1224,7 | 1961-025A | 1-й орбитальный непилотируемый полёт продолжительностью 1 час 22 мин[12]. |

| 1 ноября 1961 | Блю Скаут-2 | Меркурий-Скаут-1 | 67,5 | — | Аварийный старт. С 28 секунды полёта стала проявляться неустойчивость работы двигателей ракеты-носителя и на 43 секунде была выдана команда на самоликвидацию[13]. | |

| 29 ноября 1961 | 9 | Атлас D | Меркурий-Атлас-5 | 1315,4 | 1961-033A | 2-й орбитальный полёт, запущен 17-килограммовый шимпанзе по имени Энос. Из-за проблем (утечка топлива) на орбите полёт был сокращен с 3-х до 2-х витков. Приземление прошло успешно[14]. |

| 20 февраля 1962 | 13 | Атлас D | Меркурий-Атлас-6 | 1352,0 | 1962-003A | Первый орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Джон Гленн, 3 витка за 4 часа 55 минут[15]. |

| 24 мая 1962 | 18 | Атлас D | Меркурий-Атлас-7 | 1349,5 | 1962-019A | Второй орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Малькольм Карпентер, 3 витка за 4 часа 56 минут[16]. |

| 3 октября 1962 | 16 | Атлас D | Меркурий-Атлас-8 | 1370,0 | 1962-052A | Третий орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Уолтер Ширра, 6 витков за 9 часов 13 минут[17]. |

| 15 мая 1963 | 20 | Атлас D | Меркурий-Атлас-9 | 1360,8 | 1963-015A | Четвёртый орбитальный пилотируемый полёт — астронавт Гордон Купер, 22 витка за 1 сутки 10 часов 20 минут[18]. |

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

wikiredia.ru

Меркурий (космический корабль) Википедия

| «Меркурий» | |

|---|---|

| экипаж | 1 чел. |

| масса | 1355 кг |

| длина | 4,03 м |

| максимальный диаметр | 1,89 м |

| обитаемый объём | 1,7 м³ |

| длительность полёта | 1 сутки |

| ракеты-носители | «Редстоун» «Атлас D» |

«Меркурий» (англ. Mercury) — первая пилотируемая космическая программа США, а также название серии космических кораблей, использовавшихся в этой программе.

Генеральный конструктор корабля — Макс Фажей[en]. Разработчик и производитель — McDonnell Aircraft Corporation. Начало разработки — январь 1959 года.

Для полётов по программе «Меркурий» был создан первый отряд астронавтов НАСА. Выполнено шесть пилотируемых полётов (два суборбитальных и четыре орбитальных). Общее время пилотируемых полётов по программе составило более двух суток.

Конструкция космического корабля. Программа полёта[ | ]

Корабль «Меркурий» в разрезе.Корабль «Меркурий» — одноместный орбитальный пилотируемый корабль, выполненный по схеме капсулы. Материал кабины — титаново-никелевый сплав. Объём кабины — 1,7 м³. Астронавт располагается в ложементе и находится в скафандре всё время полёта. Атмосфера кабины — чистый кислород при давлении 1/3 нормальной атмосферы. Кабина оснащена средствами отображения информации на приборной доске и органами управления. Всего в кабине установлено 120 переключателей: 55 электрических переключателей, 30 предохранителей и 35 механических переключателей. Ручка управления ориентацией корабля находится у правой руки пилота. Визуальный обзор обеспечивается иллюминатором на входном люке кабины и обзорным широкоугольным перископом с изменяемой кратностью увеличения. На оптике перископа нанесены метки для визуальной ориентации корабля относительно Земли.

Корабль не предназначен для манёвра с изменением параметров орбиты; оснащён системой реактивного управления для разворота по трём осям (18 двигателей ориентации, работающих на перекиси водорода) и тормозной двигательной установкой (в её состав входят три твердотопливных двигателя, срабатывающие

ru-wiki.ru

Меркурий (космическая программа) Википедия

| «Меркурий» | |

|---|---|

| экипаж | 1 чел. |

| масса | 1355 кг |

| длина | 4,03 м |

| максимальный диаметр | 1,89 м |

| обитаемый объём | 1,7 м³ |

| длительность полёта | 1 сутки |

| ракеты-носители | «Редстоун» «Атлас D» |

«Меркурий» (англ. Mercury) — первая пилотируемая космическая программа США, а также название серии космических кораблей, использовавшихся в этой программе.

Генеральный конструктор корабля — Макс Фажей[en]. Разработчик и производитель — McDonnell Aircraft Corporation. Начало разработки — январь 1959 года.

Для полётов по программе «Меркурий» был создан первый отряд астронавтов НАСА. Выполнено шесть пилотируемых полётов (два суборбитальных и четыре орбитальных). Общее время пилотируемых полётов по программе составило более двух суток.

Конструкция космического корабля. Программа полёта[ | ]

Корабль «Меркурий» в разрезе.Корабль «Меркурий» — одноместный орбитальный пилотируемый корабль, выполненный по схеме капсулы. Материал кабины — титаново-никелевый сплав. Объём кабины — 1,7 м³. Астронавт располагается в ложементе и находится в скафандре всё время полёта. Атмосфера кабины — чистый кислород при давлении 1/3 нормальной атмосферы. Кабина оснащена средствами отображения информации на приборной доске и органами управления. Всего в кабине установлено 120 переключателей: 55 электрических переключателей, 30 предохранителей и 35 механических переключателей. Ручка управления ориентацией корабля находится у правой руки пилота. Визуальный обзор обеспечивается иллюминатором на входном люке кабины и обзорным широкоугольным перископом с изменяемой кратностью увеличения. На оптике перископа нанесены метки для визуальной ориентации корабля относительно Земли.

Корабль не предназначен для манёвра с изменением параметров орбиты; оснащён системой реактивного управления для разворота по трём осям (18 двигателей ориентации, работающих на перекиси водорода) и тормозной двигательной установкой (в её состав входят три твердотопливных двигателя, срабатыва

ru-wiki.ru

Меркурий (космическая программа) Википедия

Корабль «Меркурий» в разрезе.Корабль «Меркурий» — одноместный орбитальный пилотируемый корабль, выполненный по схеме капсулы. Материал кабины — титаново-никелевый сплав. Объём кабины — 1,7 м³. Астронавт располагается в ложементе и находится в скафандре всё время полёта. Атмосфера кабины — чистый кислород при давлении 1/3 нормальной атмосферы. Кабина оснащена средствами отображения информации на приборной доске и органами управления. Всего в кабине установлено 120 переключателей: 55 электрических переключателей, 30 предохранителей и 35 механических переключателей. Ручка управления ориентацией корабля находится у правой руки пилота. Визуальный обзор обеспечивается иллюминатором на входном люке кабины и обзорным широкоугольным перископом с изменяемой кратностью увеличения. На оптике перископа нанесены метки для визуальной ориентации корабля относительно Земли.

Корабль не предназначен для манёвра с изменением параметров орбиты; оснащён системой реактивного управления для разворота по трём осям (18 двигателей ориентации, работающих на перекиси водорода) и тормозной двигательной установкой (в её состав входят три твердотопливных двигателя, срабатывающие последовательно). Управление ориентацией корабля на орбите — автоматическое (один режим) и ручное (три режима). После выдачи тормозного импульса тормозная двигательная установка, закреплённая на трёх металлических лентах, сбрасывается. Вход в атмосферу осуществляется по баллистической траектории с пиковыми перегрузками до 8 g (до 12 g в суборбитальных полётах). Непосредственно после срабатывания тормозных двигателей происходит открытие аэродинамического щитка в верхней части капсулы, обеспечивающего правильную ориентацию кабины на участке атмосферного торможения (днищем по полёту, на случай нештатного входа в атмосферу носовой частью вперед). Тепловые нагрузки воспринимаются абляционной теплозащитой на днище аппарата[1].

Ввод тормозного парашюта происходит на высоте 7 км, основного — на высоте 3 км. Вслед за этим днище с тепловым экраном отделяется и повисает на «юбке» и наполняется баллон-амортизатор из стеклоткани, необходимый на случай нештатной посадки на сушу. Приводнение происходит с вертикальной скоростью порядка 9 м/с. После приводнения капсула сохраняет вертикальное положение.

Существенной особенностью корабля «Меркурий» является широкое использование резервного ручного управления: так, важнейшие команды управления кораблём — аварийное прекращение полёта с использованием системы аварийного спасения, ручная ориентация, включение тормозного двигателя, ввод парашютов, могли быть выданы непосредственно астронавтом (хотя в номинальном режиме выполнялись автоматически).

Из-за малой грузоподъёмности ракет-носителей «Редстоун» и «

ruwikiorg.ru