Тканевой уровень организации. Понятие о тканях. Принципы классификации тканей растений и животных. Происхождение и эволюция тканей.

ткань представляет собой совокупность клеток со сходным строением и выполняющих одинаковые функции. Тканевый уровень организации — это уровень, на котором изучается строение и функционирование тканей.

Компоненты, образующие систему — Клетки и межклеточное вещество. Основные процессы — обмен веществ; раздражимость

Понятие о тканях. Ткань — это филогенетически сложившаяся система клеток и неклеточных структур, обладающая общностью строения и специализированная на выполнении определенных функций. В зависимости от этого различают эпителиальную, производные мезенхимы, мышечную и нервную ткань.

Ткань растений – система клеток, структурно и функционально взаимосвязанных друг с другом и обычно сходных по происхождению.

Важнейшими тканями растений являются образовательные

Образовательные ткани, или меристемы, участвуют в образовании всех постоянных тканей растения. Главной особенностью клеток меристемы является способность к постоянному делению и дифференциации, т. е. превращению в клетки постоянных тканей. Однородные, плотно сомкнутые живые тонкостенные меристематические клетки заполнены густой цитоплазмой, имеют крупное ядро и мелкие вакуоли.

По расположению в теле растения различают верхушечные (апикальные), боковые (латеральные),вставочные (интеркалярные) и раневые (травматические) меристемы.

Покровные ткани располагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию — защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п. В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей — эпидермис, перидерму и корку.

Эпидермис (эпидерма, кожица) — первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов. Она состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов. Оболочки клеток обычно извилистые, что обусловливает их прочное смыкание. Наружная поверхность клеток этой ткани часто одета кутикулой или восковым налетом, что является дополнительным защитным приспособлением. В эпидерме листьев и зеленых стеблей имеются устьица, которые регулируют водный и воздушный режим растения.

Перидерма, или пробка, — вторичная покровная ткань, сменяющая эпидермис у многолетних растений. Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы — феллогена (пробкового камбия), клетки которого делятся тангенциально и дифференцируются и центробежном направлении в пробку (феллему). а в центростремительном — в слой живых паренхимных клеток (феллодерму).

Клетки пробки пропитаны жироподобным веществом — суберином и не пропускают воду и воздух, поэтому содержимое клетки отмирает, и она заполняется воздухом. Многослойная пробка образует вокруг стебля своеобразный чехол, надежно предохраняющий растение от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для газообмена и транспирации живых тканей, лежащих под пробкой, в ней имеются особые образования — чечевички. Это разрывы в пробке, заполненные рыхло расположенными клетками.

Корка образуется у деревьев и кустарников на смену пробке. В более глубоко лежащих тканях коры закладываются новые участки феллогена, формирующие новые слои пробки. Вследствие этого наружные ткани изолируются от центральной части стебля, деформируются и отмирают. На поверхности стебля постепенно образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из нескольких слоев пробки и отмерших участков коры. Толстая корка служит более надежной защитой расте нию, чем одна только пробка.

Проводящие ткани служат для передвижения веществ в растении и являются главной составной частью ксилемы и флоэмы.

Ксилема — это главная водопроводящая ткань высших сосудистых растений. Она также участвует в транспорте минеральных веществ и запасании питательных соединений, выполняет опорную функцию. В состав ксилемы входят трахеиды и трахеи (сосуды), древесинная паренхима и механическая ткань. Трахеиды представляют собой узкие, сильно вытянутые в длину мертвые клетки с заостренными концами и одревесневшими оболочками. Проникновение растворов из одной трахеиды в другую происходит путем фильтрации через поры — углубления, затянутые поровой мембраной. Ток жидкости по трахеидам медленный, так как поровая мембрана препятствует движению воды. Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных служат единственным проводящим элементом ксилемы. У покрытосеменных растений наряду с трахеидами имеются сосуды. Сосуды — это полые трубки, состоящие из отдельных члеников, расположенных друг над другом. В члениках на поперечных стенках образуются сквозные отверстия — благодаря чему скорость тока растворов по сосудам многократно увеличивается. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность.

Флоэма проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения (нисходящий ток). Как и ксилема, она является сложной тканью н состоит из ситовидных трубок с кпеткамн-с путницами, лубяной паренхимы н лубяных волокон. Ситовидные трубки образованы живыми клетками, расположенными одна над другой. Их поверенные стенки пронизаны мелкими отверстиями, образующими как бы сито. Клетки ситовидных трубок лишены ядер, но содержат в центральной части цитоплазму, тяжи которой через сквозные отверстия в поперечных перегородках проходят в соседние клетки. Ситовидные трубки, как и осуды, проходят по всей длине растения. Клетки-спутницы соединены с члениками ситовидных трубок многочисленными плазмодесмами и, по-видимому, выполняют часть функций, утраченных ситовидными трубками (синтез ферментов, образование АТФ).

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений. Они составляют каркас, поддерживающий все органы растений, противодействуя их излому, сжатию, разрыву. Основными чертами строения клеток механических тканей, обеспечивающими их прочность и упругость, являются мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками, отсутствие перфораций в клеточных стенках.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами. В корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

В зависимости от формы клеток, их строения, физиологического состояния и способа утолщения клеточных оболочек различают три вида механической ткани: колленхиму, склеренхиму, склереиды.

Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками, делающими их особенно хорошо приспособленными для укрепления молодых растущих органов. Будучи первичными, клетки колленхимы легко растягиваются и практически не мешают удлинению той части растения, в которой находятся. Обычно колленхима располагается отдельными тяжами или непрерывным цилиндром под эпидермой молодого стебля и черенков листьев, а также окаймляет жилки в листьях двудольных.

Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Оболочки склеренхимных клеток обладают высокой прочностью, близкой к прочности стали. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растении и составляет их осевую опору.

Различают два типа склеренхимных клеток волокна и склереиды. Волокна — это длинные тонкие клетки, обычно собранные в тяжи или пучки (например, лубяные или древесинные волокна).

Склереиды — это округлые мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими оболочками. Ими образованы семенная кожура, скорлупа орехов, косточка вишни, сливы, абрикоса; они придают мякоти груш характерный крупитчатый характер.

Основная ткань, или паренхима, состоит из живых, обычно тонкостенных клеток, которые составляют основу органов (откуда и название ткани). В ней размещены механические проводящие и другие постоянные ткани. Основная ткань выполняет ряд функций, в связи с чем различают ассимиляционную (хлоренхиму), запасающую, воздухоносную (аэренхиму) и водоносную паренхиму.

Клетки ассимиляционной ткани содержат хлоропласта и выполняют функцию фотосинтеза. Основная масса этой ткани сосредоточена в листьях, меньшая часть — в молодых зеленых стеблях.

В клетках запасающей паренхимы откладываются белки, жиры, углеводы и другие вещества. Она хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. У растений пустынных местообитаний (кактусы, агавы, алоэ) и солончаков в стеблях и листьях имеется водоносная паренхима, служащая для запасания воды (например, у крупных экземпляров кактусов из рода карнегия в тканях содержится до 2—3 тыс. л воды). У водных и болотный растений развивается особый тип основной ткани — воздухоносная паренхима или аэренхима. Клетки аэренхимы образуют крупные воздухоносные межклетники, по которым воздух доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена.

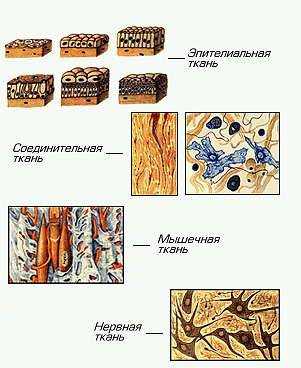

Различают четыре основных типа ткани:

эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную. Каждая ткань имеет специфические особенности строения и выполняет определенные функции.

· Соединительные ткани, включающие несколько разновидностей: собственно соединительные ткани (волокнистые,

ткани со специальными свойствами – жировая, ретикулярная, слизистая и пигментная ткань), скелетные ткани (хрящевая, костная). К соединительным тканям также относятся кровь и лимфа (жидкая соединительная ткань). Основные функции видов соединительной ткани – опорная, трофическая (питательная), защитная, поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаза).

· Мышечные ткани (поперечно-полосатые скелетные, поперечно-полосатая сердечная и гладкие мышцы) обеспечивают сокращение мышц и двигательные реакции человека: перемещение тела или его отдельных частей в пространстве, ритмическую деятельность миокарда, передвижение крови по сосудам (гемоциркуляцию), пищи – по пищеварительному тракту и др.

· Нервная ткань обеспечивает восприятие раздражений

из внешней и внутренней среды организма, проведение нервных импульсов в центральную нервную систему (ЦНС), где в ее высших отделах происходит анализ и синтез полученной информации, и осуществление быстрых ответных адаптивных реакций. Нервная система регулирует деятельностьотдельных органов и организма в целом.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Параграф 3. Ткани растений и животных

- ГДЗ

-

1 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Информатика

- Природоведение

- Основы здоровья

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Человек и мир

-

2 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Белорусский язык

- Украинский язык

- Информатика

- Природоведение

- Основы здоровья

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Человек и мир

- Технология

-

3 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Белорусский язык

- Украинский язык

- Информатика

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Человек и мир

- Испанский язык

-

4 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Белорусский язык

- Украинский язык

- Информатика

- Основы здоровья

- Музыка

- Литература

- Окружающий мир

- Человек и мир

- Испанский язык

resheba.me

| Раздел 1: | Школа: | ||

| Дата: | ФИО учителя: | ||

| Класс: 8 | участвовали: | Не участвовали: | |

| Тема урока | Лабораторная работа «Классификация тканей растений и животных. Разнообразие клеток по форме, размерам и функциям. Разнообразие тканей у растений: образовательная, покровная, основная, проводящая, механическая, выделительная. Разнообразие тканей у животных: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная». | ||

| Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу) | 8.4.2.1 классифицировать ткани растений и животных. | ||

| Цели урока | Все учащиесяЗнать о строении и жизнедеятельности растительной клетки, клеточном строении растенийБольшинство учащихся показать множественность факторов, действующих на организмы в природе, относительность понятия «вредные и полезные факторы», многообразие жизни на планете Земля и варианты адаптаций живых существ ко всему спектру условий среды обитания.Некоторые учащиеся усвоть о строении клетки, об отличительных особенностях растительной клетки, о растительных и животных тканях. | ||

| Критерии оценивания | Умеет классифицировать ткани растений и животныхЗнаеть тканях растения, их строенииИзучать особенности строения тканей животного организма | ||

| Языковые цели | Языковая цель:- Ткань – это группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Группа клеток ткань орган организм.Предметная лексика и терминология: | ||

| Воспитание ценностей | Воспитание понимающего и развивающего поколения , связывая их к нравственным, патриотическим понятиям «Мәңгілік ел», формирование толерантного отношения к другим религиям и народам, воспитание патриотизма через уникальную казахстанскую модель сотрудничества разных народов и религиозных конфессий. | ||

| Межпредметные связи | Урок поддерживает связь с предметом «Биология» | ||

| Предварительные знания | Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных на предыдущих уроках, в том числе на тех, которые направлены на восприятие аудиоматериала, на формирование грамотной устной речи. | ||

| Ход урока | |||

| Запланированные этапы урока | Запланированная деятельность на уроке | Ресурсы | |

| Начало урока5 мин. | Психологический настрой. Деление на группы.Каждый учащийся получает номер от 1 до 4. Учащиеся формируют группы по полученным номерам В начале урока сделать акценты на: концентрацию внимания учащихся совместно с учащимися определить цели урока, определить «зону ближайшего развития» учащихся Обмен в парах информацией, полученной на прошлом уроке (Стратегия 1 минута)Проверка домашнего задания.« Крестики-нолики»Вопросы для повторения: 1. Проверка знаний: | ||

| Середина урока 10 мин. 10 мин. 10мин | Работа в группах. Метод ДжигсоЗадание 1 Работа в группе 1 группа I Определение общих чертстроения растительной клетки.Демонстрируется с слайдом : строения различных клеток растений. Так из каких основных частей состоят клетки растений?Группа называют: ядро, цитоплазма, клеточная мембрана. Ребята сделайте рисунок строения клетки.Эти части клетки одинаковы у всех растений? Да. Раскрасьте их и у растительной клетки. 2 группа. Определение отличий растительных клеток.Демонстрируются строения различных тканей растений с добавлением дополнительных органоидов клетки.Отличия:1. У растительной клетки есть дополнительная прочная клеточная стенка;2.У растительной клетки есть хлоропласты;3.У растительной клетки есть вакуоли с клеточным соком.Зарисуйте и раскрасьте эти отличительные особенности у растительной клетки.3 группа. Определение значения пластид в клетке.Демонстрируется слайд:различные спелые плоды. На столе ваза с фруктами. Почему фрукты окрашены в разные цвета, имеют разные оттенки?4 группа 1.Изготовить препараты клеток мякоти плодов двух – трех растений.2.Острием иглы надрываем кожицу зрелого плода и достаем немного мякоти. Мякоть переносим на предметное стекло в каплю воды, осторожно разрыхляем и накрываем покровным стеклом.3.Под малым увеличением находим участок со свободно лежащими клетками и при большом увеличении исследуем их. ( Клетки имеют округлую форму; стенки их очень тонкие; хорошо видны скопления хромопластов).4.Зарисовать одну – две клетки мякоти плода каждого вида растения и сделать обозначения. В плодах рябины хлоропласты вытянутые, слегка изогнутые, с заостренными концами, у шиповника и красного перца — овальные, в плодах яблок и слив — шаровидные. ФО оценивание по методу КарусельРабота в парах. . Заполните таблицу: 2<Object: word/embeddings/oleObject1.bin> ФО оценивание по дескрипторам Индивидуальная работа 3 задание 1 Назовите типы тканей, обозначенные цифрами и дайте им характеристику. 2. Подумать, в каких областях своей деятельности человек использует вещества, выделяемые растениями. Какие из тканей растения используются людьми?Задание для учеников, интересующихся биологией. Вспомнить строение кожицы лука и мякоти плода томата (практические работы 3—5). Какими тканями образованы эти структуры растений..Критерии оценивания:Учащийся достиг цели обучения, если…- Представляет информацию в виде иллюстраций, комиксов или другом виде в т.ч. с использованием ИКТ- допускает не более 2-х ошибок- оригинальность выполнения работы | https://www.youtube.com/watch?v=Z4MzcL1UJhI | |

| Конец урока5 мин. | Закрепление нового материала. Рефлексия. Заполни дискуссионную карту.Домашнее задание. | ||

| Дифференциация – каким образом Вы планируете оказать больше поддержки? Какие задачи Вы планируете поставить перед более способными учащимися? | Оценивание – как Вы планируете проверить уровень усвоения материала учащимися? | Охрана здоровья и соблюдение техники безопасности | |

| Дифференциация выражена в ходе выполнения задания по видео.Задания предполагают разделение обязанностей в группе- творческая часть, ответы на вопросы, подведение выводов. | Наблюдение учителя в ходе реализации приема «Одна минута».После ответа на вопросы по содержанию видео и выступления по прогнозированию событий взаимооценивание | Кабинет снабжен инструкцией по ТБ на двух языках. | |

| Рефлексия по уроку Были ли цели урока/цели обучения реалистичными? Все ли учащиеся достигли ЦО?Если нет, то почему?Правильно ли проведена дифференциация на уроке? Выдержаны ли были временные этапы урока? Какие отступления были от плана урока и почему? | Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки. | ||

| Общая оценка Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте, как о преподавании, так и об обучении)?Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте, как о преподавании, так и об обучении)?Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих уроках? | |||

| Тип ткани | Место нахождения | Функции | Особенности клеток |

| Покровнаяткань | Кожица листа, кора дерева и корня. | Защитная функция | Живые и мёртвые клетки, плотно прилегают друг к другу, могут быть с утолщёнными оболочками. Находятся на поверхности корней, стеблей, листьев. |

| Опорная или Механическаяткань | Жилки листа Волокна стебля Косточка абрикосаСкорлупа грецкого ореха | Придают прочность | Клетки с толстыми оболочками, которые могут одревесневать. |

| Проводящаяткань | Жилки листа, сосуды корня, ситовидные трубки луба и сосуды древесины в стебле | Осуществляют передвижение питательных веществ | Живые или мёртвые клетки, которые имеют вид трубочек. По ним передвигаются растворённые в воде питательные вещества. |

| Образовательнаяткань | Верхушка корня, конус нарастания стебля | Образуют новые клетки, из которых формируются все типы тканей | Небольшие клетки с тонкими стенками и крупными ядрами. Клетки быстро делятся. |

| Основнаяткань | Мякоть листа, плодов.Середина корня, стебляМягкие части цветкаГлавная масса коры | Занимают пространство между другими тканями и выполняют различные функции, например, фотосинтез, всасывание воды и минеральных веществ и пр. | Строение зависит от выполняемой функции: фотосинтезирующая ткань содержит большое количество хлоропластов, всасывающая ткань образована тонкостенными клетками. |

| Запасающаяткань | Корнеплоды, плоды, сердцевина стебля | Запасают воду и питательные вещества | В клетках имеются крахмальные или белковые зёрна, капли масла, или большие вакуоли с клеточным соком. |

| Выделительная ткань | Смоляные эфирно – масляные ходы, железы, железистые волоски, нектарники | Выделяют млечный сок, эфирные масла, нектар | Форма клеток разная, оболочка тонкая, постепенно утолщается |

ziatker.kz

Классификация животных тканей

Министерство Сельского Хозяйства РФ

ФГОУ ВПО Рязанский Агротехнологический

Университет имени П.А. Костычева

кафедра: товароведение и экспертиза

Расчетно-Графическая работа на тему: Классификация животных тканей.

Выполнил: студент 3 курса

технологического факультета

по специальности “товароведение”

Титков Д. О.

Проверил: Шашурина Е. А.

Рязань 2010

Для клеток многоклеточных организмов характерна специализация и объединение, в результате которых они образуют структуры, получившие на-звание тканей, из которых формируются органы. Впервые термин «ткань» был использован англичанином Н. Грю еще в 1671 г. С тех пор эти системы стали предметом изучения ученых — гистологов многих поколений. В наше время под тканью понимают систему объединенных клеток и их производных, вы-полняющих сходные специализированные функции. К этому следует добавить, что ткани являются результатом развития живых форм в ходе филогенеза и он-тогенеза.

Клетки объединяются в составе тканей с помощью разных механизмов — «прикрепительных» и «коммуникационных». «Прикрепительный» механизм заключается в том, что клетки с помощью рецепторов адгезии (адгезинов) мо-гут присоединяться к так называемому внеклеточному матриксу, представляю-щему собой сеть органических молекул (фибриллярных белков) и лигандов, по-груженных в полисахаридный гель. Основным белком во внеклеточном мат-риксе является коллаген, полимерные формы которого сосредоточены в коже, сухожилиях, хрящах, кровеносных сосудах, внутренних органах и т. д. Важ-нейшей особенностью молекул коллагена является то, что им присуща трехце-почечная спиральная структура. Они могут связываться между собой межкле-точными соединениями в виде адгезионного соединения или разных клеточных контактов (десмосом) или контактов между межклеточным матриксом и клет-ками (полудесмосом).

Помимо «прикрепительных» соединений для клеток в тканях характерны «коммуникационные» соединения, наиболее распространенные из которых по-лучили название щелевых контактов. Различают несколько видов таких контак-тов. Они могут быть представлены щелями между плазматическими мембрана-ми соседних клеток, заполненными рыхлой сетью органических молекул (вне-клеточным матриксом), что обеспечивает щелевой контакт клеток. Далее, ще-левые контакты могут иметь вид выпячиваний (выроста)

плазматической мем-браны одной клетки в плазматическую мембрану другой клетки и слипанием этих выпячиваний. Щелевые контакты позволяют малым молекулам перехо-дить из одних клеток в другие. В случае нервных клеток имеют место синапсы, позволяющие передачу электрических и химических сигналов от одной клетки к другой. Важно подчеркнуть, что любой из названных межклеточных контак-тов основан на межмембранных связях.

плазматической мем-браны одной клетки в плазматическую мембрану другой клетки и слипанием этих выпячиваний. Щелевые контакты позволяют малым молекулам перехо-дить из одних клеток в другие. В случае нервных клеток имеют место синапсы, позволяющие передачу электрических и химических сигналов от одной клетки к другой. Важно подчеркнуть, что любой из названных межклеточных контак-тов основан на межмембранных связях.Механизм объединения клеток растений является другим. Поскольку у них нет плазматической мембраны, но есть клеточная стенка, которая содержит каналы, то соединение соседних клеток обеспечивается соединением их цито-плазматическими мостиками (плазмодесмами), представляющими собой цито-плазму, проникающую через каналы.

Организация тканей связана с наличием у клеток обмена информацией, который достигается выделением клетками химических веществ, выполняю-щих функцию сигналов для других клеток, наличием на поверхностной мем-бране клеток сигнальных молекул, влияющих на другие клетки при их контак-те, и щелевых контактов, позволяющих обмен малыми молекулами.

Химическая сигнализация осуществляется с помощью сигнальных моле-кул, в частности, гормонов, выделяемых эндокринными клетками и воздейст-вующих через кровь на клетки-мишени, а также с помощью локальных химиче-ских медиаторов, действующих только на ближайшие (соседние) клетки. В случае нервной системы клетки секретируют нейромедиаторы. Примерами бел-ковых гормонов являются инсулин, соматотропин, адренокортикотропный гор-мон, тогда как стероидными гормонами являются эстрадиол, тестостерон, кор-тизол и другие. Сигнальными молекулами являются также некоторые олиго-пептиды (соматостатин, вазопрессин и др.), адреналин и нейромедиаторы (гли-цин, ацетилхолин и др.). Примером локальных сигнальных молекул является гистамин, выделяемый клетками соединительной ткани (тучными клетками). Сигнальные молекулы еще называют лигандами. Они связываются со специфи-ческими белковыми рецепторами на поверхности клеток-мишеней, в результате чего акт связывания генерирует сигнал, влияющий на поведение клеток, в част-ности на их кооперацию, ведущую к образованию тканей. Сигнальными моле-кулами, синтезируемыми на мембранной поверхности клеток, являются про-стагландины. Они очень быстро синтезируются и очень быстро разрушаются.

Образование тканей (гистогенез) у животных происходит из эктодермы, энтодермы, мезодермы и мезенхимы в период эмбриогенеза, а основными эле-ментами тканей, как отмечено выше, являются клетки и их производные в виде неклеточных структур. Таким образом, ткань можно определить в виде сооб-щества клеток и их производных со специализированными функциями.

В рамках классификации тканей, основанной на морфофунк-циональном принципе, у животных и человека различают 5 типов тканей, а именно: эпите-лиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани, а также кровь и лим-фу.

Эпителиальная тканъ, или эпителий, состоит из клеток, покрывающих поверхность тела, внутренние поверхности внутренних органов (желудок, мочевой пузырь и др.), поверхности серозных оболочек (брюшина, плевра, перикард), а также из клеток, образующих некоторые железы (слюнные желе-зы, поджелудочная железа и др.). Поэтому различают покровный и железистый (секреторный) эпителий. Из эктодермы развивается эпителий кожи, из энто-дермы — эпителий желудка, кишечника, легких и др., а из мезодермы — эпи-телий почек, серозных оболочек и других структур.

Среди покровных эпителиальных тканей различают плоский, кубический, призматический и ресничный эпителий (рис. 60).

Плоский эпителий представлен уплощенными клетками, которые обра-зуют поверхностный слой кожи и выстилают ротовую полость, пищевод и вла-галище. Как правило, плоский эпителий является многослойным, образует сли-зистые оболочки пищевода, влагалища, эпидермис кожи и др.

Кубический эпителий представлен кубовидными клетками, которые вы-стилают почечные канальцы, наружную поверхность яичника и другие органы.

Призматический эпителий представлен клетками цилиндрической фор-мы, им выстлан желудок, кишечник, матка и другие органы.

Ресничный эпителий представлен клетками, на поверхности которых имеются реснички. Биение этих ресничек обусловливает перемещение слизи и других веществ по эпителиальному слою.

Железистый эпителий представлен клетками призматической или куби-ческой формы, которые продуцируют секрет. Они функционируют либо как одноклеточные железы, секретируя разные секреты, либо формируют много-клеточные железы, получившие название эндокринных желез, т. к. они выде-ляют продукты своей деятельности (гормоны) в кровь и лимфу.

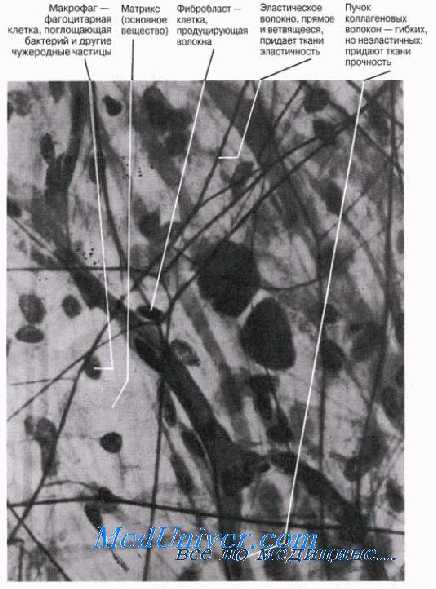

Соединительные ткани представлены собственно соединительной, кост-ной и хрящевой тканями, развивающимися из мезенхимы. Они состоят из кле-ток и межклеточного вещества. Исходя из структуры и свойств межклеточного вещества, различают несколько типов этой ткани.

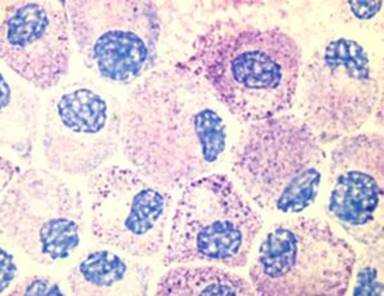

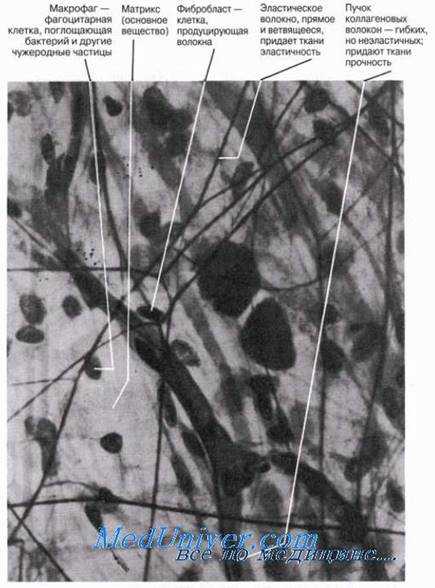

Волокнистая соединительная ткань представляет собой волокна (колла-ген) и межклеточное вещество (протеогликаны и гликопротеиды), окружающие соединительнотканные клетки (фибробласты, макрофаги, тучные клетки) и яв-ляющиеся продуктом этих клеток. Эта ткань образует строму многих внутрен-них органов, основу слизистых оболочек, соединяет кожу с мышцами, участвует в формировании надкостницы.

Костная ткань формирует скелет организма. Она состоит из костных клеток (остеоцитов, остеобластов и остеокластов) и выделяемого ими основного вещества кости, содержащего белки, из которых преобладающим является коллаген, и соли кальция .

Хрящи также формируют скелет (в эмбриональном состоянии). У взрослых хрящевой скелет имеется лишь у акул и скатов. Хрящевая ткань состоит из клеток (хондриоцитов, прехондроблас-тов и хондробластов) и межклеточного вещества (в основном коллагена).

Соединительные ткани выполняют опорную, трофическую, защитную и другие функции.

Кровь и лимфа являются тканями, которые начинают развиваться уже в эмбриональном периоде жизни организмов из мезенхимы, а затем из так назы-ваемых полипотентных стволовых клеток крови (СКК). У человека развитие первых клеток крови идет синхронно с сосудами, развивающимися вначале в стенке желчного мешка, а затем в печени, красном костном мозге, тимусе, селезенке, лимфатических узлах эмбриона. Образование крови и лимфы происходит и на протяжении всего постэмбрионального периода. Важнейшими функциями крови являются трофическая, дыхательная и транспортная.

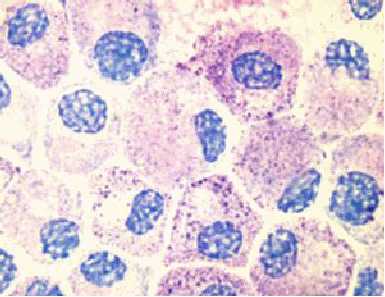

Кровь является очень сложным образованием, составляющим у человека примерно 5-9% массы тела. В ее составе различают плазму и форменные элементы — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (кровяные пластинки).

Плазма крови состоит на 90—93% из воды, в которой содержатся белки, углеводы, жиры и минеральные вещества.

Эритроциты, или красные кровяные тельца (шарики), представляют собой безъядерные овальные клетки, диаметр которых составляет 7,1-7,9 мкм. 1 мл крови мужчины содержит 3,9— 5,5 х 109 эритроцитов, а 1 мл крови женщины — 3,7—4,9 х 109. Основной функцией эритроцитов является транспортировка кислорода и углекислоты.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) подразделяют на гранулоциты и аг-ранулоциты. В составе гранулоцитов на основе отношения их к красителям различают нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. В составе агранулоцитов раз-личают лимфоциты и моноциты. Лимфоцитов в крови довольно много (20—35%). Они очень полиморфны. Их размеры составляют 4,5—10 мкм. Поскольку для них характерно разное происхождение, то различают Т-лимфоци-ты, обра-зование которых происходит в тимусе, и В-лимфоциты, образующиеся в крас-ном костном мозге. Эти лимфоциты различаются и по функциям (см. § 96).

Моноциты являются клетками размером 18-22 мкм. Их доля среди лейко-цитов составляет 6—7%. Эти клетки постоянно мигрируют в соединительную ткань, где они дают начало макрофагам.

Лейкоциты выполняют защитную функцию (участвуют в формировании иммунитета).

Тромбоциты (красные кровяные пластинки) — это безъядерные тельца размером 2—3 мкм, содержание которых в 1 мл крови человека равно 3 х Ю8. Являясь составной частью тромбоксилазы, они принимают участие в свертыва-нии крови.

Лимфа, подобно крови, также состоит из жидкой части и форменных элементов. Жидкой частью является лимфоплазма, а форменные элементы представлены в основном лимфоцитами. В лимфе встречаются также моноци-ты, но в небольшом количестве. Основная функция лимфы заключается в регу-лировании циркуляции лимфоцитов, а также оттока различных жидкостей и на-ходящихся в ней метаболитов от органов.

Мышечная ткань образована мышечными клетками (миоцита-ми), яв-ляющимися структурно-функциональными единицами многоядерных мышеч-ных волокон — миофибрилл. Эти волокна образуются в результате слияния миоцитов. Установлено, что слияние обеспечивается несколькими белками (кадгеринами, интегринами, меятринами). Различают гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань (рис. 63), которые различаются между собой по строению миофибрилл. Гладкие мышцы построены из вытянутых сигаропо-добных клеток (миоцитов). Они формируют мышечные слои стенок сосудов, бронхов, желудка, кишечника и т. д. Поперечно-полосатая мышечная ткань представлена скелетной мышечной тканью. Скелетные мышцы прикрепляются к костям. Сердечная мышечная ткань представлена сократительными кардио-миоцитами. Сократительная способность мышц обеспечивается по той причи-не, что сократительные структуры (миофибриллы) содержат миозин и актин.

Нервная ткань формируется из эктодермы и представлена нейронами (нейроцитами), которые являются клетками, проводящими электрические им-пульсы, и клетками нейроглии (рис. 64).

Нейрон состоит из тела, в котором содержится ядро, и отходящих от тела двух или более отростков. Те отростки, которые проводят нервные импульсы от тела нейрона к периферии, получили название аксонов, а те, которые проводят импульсы к телу нейрона, названы дендритами. Нейроглия представлена клет-ками, выстилающими полости головного и спинного мозга и образующими оболочки нейронов и их отростков, а также клетками, встречающимися на по-верхности тела нейронов и нервных ганглиев, в нервных окончаниях. Нервны-ми волокнами являются отростки нервных клеток и глиальные оболочки.

Нервная ткань составляет основной компонент нервной системы, глав-ные функции которой заключаются в регуляции функционирования тканей и органов, а также координации связи организмов с окружающей средой.

Клетки почти всех высших растений также специализированы и органи-зованы в ткани. У растений различают меристематичес-кую (образовательную), покровную (защитную), основную и проводящую ткани.

Меристематические ткани представлены мелкими клетками с крупными ядрами, в которых очень высок уровень метаболизма (рис. 65). Эти клетки спо-собны к делению, что обеспечивает рост растений в течение длительного периода. Кроме того, они дают начало тканям остальных типов, т. к. происходит их дифференциация в ткани других типов. Меристема имеется в зародыше, на кончиках корней, а также в тех частях растения, которые очень быстро растут, и в камбии. Меристемы осевых органов растений обеспечивают их рост в длину, тогда как меристемы стебля и корня ответственны за их рост в толщину. В частности деление клеток камбия сопровождается ростом стебля в толщину. Слои клеток древесины, выросшие в течение сезона (весна, лето и осень), образуют так называемое годичное кольцо прироста.

Покровные ткани представлены плотно сомкнутыми клетками, распола-гающимися на внешней поверхности растений. К этим тканям относят эпидерму листьев, а также пробковые слои стебля и корней. Они выполняют защитную функцию, предохраняя от высыхания или механических поврежде-ний лежащие глубже тонкостенные клетки.

Основные ткани представлены различными по форме клетками, обра-зующими основную массу тела растений (мягкие части листьев, цветков, пло-дов, сердцевину стеблей и корней, а также кору). Главная функция этих тканей заключается в синтезе и накоплении питательных веществ. В частности, часть этих тканей представлена хлоропластосодержащими клетками, в которых про-исходит фотосинтез.

Проводящие ткани (рис. 67) представлены ксилемой (древесина) и фло-эмой (луб). Клетки ксилемы дают начало длинным клеткам, называемым тра-хеидами. Соединяясь между собой концами, трахеиды образуют сосуды древе-сины. После растворения в них поперечных стенок они превращаются в длин-ные целлюлозные трубки, по которым и проходит вода. Ксилема проводит воду и растворенные в ней соли от корня к листьям, что представляет собой восхо-дящий (транспирационный) ток.

Флоэма образуется так же, как и ксилема, но с той лишь разницей, что поперечные стенки не устраняются, а сохраняются. Однако в них образуются отверстия, обеспечивающие «проход» органических веществ от листьев к кор-ням. Следовательно, флоэма обеспечивает нисходящий ток, т. е. движение ор-ганических веществ от листьев к корням.

mirznanii.com

2.Клеточные органеллы

|

Органоиды эукариот | |||

|

Органелла |

Основная функция |

Структура |

Организмы |

|

Ядро |

Хранение ДНК, транскрипция РНК |

двухмембранная |

все эукариоты |

|

Эндоплазматический ретикулум |

трансляция и свёртывание новых белков (гранулярный эндоплазматический ретикулум), синтез липидов (агранулярный эндоплазматический ретикулум) |

одномембранная |

все эукариоты |

|

Центриоли (клеточный центр) |

Центр организации цитоскелета. Необходим для процесса клеточного деления (равномерно распределяетхромосомы) |

немембранная |

эукариоты |

|

Хлоропласт(Пластиды) |

фотосинтез |

двухмембранная |

растения,Протисты |

|

Рибосомы |

синтез белка на основе матричных РНКпри помощи транспортных РНК |

РНК/белок |

эукариоты,прокариоты |

|

Митохондрия |

энергетическая |

двухмембранная |

большинство эукариот |

|

Миофибриллы |

сокращение мышечных волокон |

сложно организованный пучок белковых нитей |

животные |

|

Меланосома |

хранение пигмента |

одномембранная |

животные |

|

Лизосомы |

мелкие лабильные образования, содержащие ферменты, в частностигидролазы, принимающие участие в процессах перевариванияфагоцитированной пищи и автолиза (саморастворение органелл) |

одномембранная |

большинство эукариот |

|

Везикулы |

запасают или транспортируют питательные вещества |

одномембранная |

все эукариоты |

|

Вакуоль |

запас, поддержание гомеостаза, в клетках растений — поддержание формы клетки (тургор) |

одномембранная |

эукариоты, более выражена урастений |

|

Аппарат Гольджи |

сортировка и преобразование белков |

одномембранная |

все эукариоты |

3.Типы животных и растительных тканей

Виды растительной ткани

Клетки существуют не изолированно. Они соединены между собой пластинами, состоящими в основном из протопектина. Эти пластинки вместе с клеточными оболочками составляют растительную ткань.

Различают следующие виды тканей:

♦ покровные;

♦ паренхимные;

♦ механические;

♦ проводящие;

♦ образовательные.

Покровные ткани защищают плоды и овощиот неблагоприятных внешних воздействий; механических повреждений, патогенных микроорганизмов, сельскохозяйственных вредителей, метеорологических факторов.

Различают два вида покровных тканей: эпидермис (кожица) и перидермис (пробка).

Эпидермис — однорядная покровная ткань из вытянутых клеток.

Характерной особенностью эпидермиса является наличие кутикулы, образуемой жироподобным веществом кутином и восками.

Кутикула усиливает защитные свойства эпидермиса, поэтому удаление воскового налета, повреждение кутикулы вызывает быструю порчу плодов и овощей.

Кутикула отличается у разных видов плодов и овощей по структуре, толщине и составу. Эти факторы влияют на сохраняемость плодов и овощей.

Чем она толще и более плотно покрывает эпидермиапьные клетки, тем меньше возможность проникновения микроорганизмов внутрь и смачивания водой.

Клетки эпидермиса также содержат вакуоль, ядра, а некоторые и хлоропласты, что придает окраску плодам и овощам.

Иногда клетки эпидермиса разрастаются с образованием волосков, покрытых кутикулой. Тогда плоды и овощи имеют опушение (персики, крыжовник, абрикосы и др.).

На поверхности эпидермиса расположены устьица — мельчайшие отверстия, через которое осуществляется газообмен между внутренними тканями и внешней средой.

Эпидермис покрывает в основном наземные плоды и некоторые овощи — лук, чеснок, томаты, перец и др.

Перидерма — это вторичная покровная ткань, состоящая из нескольких рядов плотно сомкнутых клеток. Клетки перидермы пропитаны суберином, что обеспечивает хорошие защитные свойства.

Перидермой покрыты клубни и корнеплоды. Так как они произрастают в почве, то нуждаются в эффективной защите от механического давления, оказываемого почвой, камнями, от микроорганизмов и вредителей, населяющих почву.

Паренхимыые ткани — это основные ткани, которые образуют мякоть плодов и овощей.

Механические ткани — ткани, придающие плотность органам растений.

Клетки этих тканей толстостенные, имеют несколько удлиненную форму, содержат пектиновые вещества, хлорофилл, крахмал, полифенолы.

Механические ткани можно наблюдать в виде жилок на листьях, придающих им прочность, у одревесневших корнеплодов (свеклы), в виде каменистых клеток в мякоти плодов (груш, айвы) и овощей (хрена).

Повышенное содержание механических тканей, например, каменистых клеток — нежелательно, так как ухудшает консистенцию мякоти.

Проводящие ткани осуществляют связь между разными органами и тканями. Без этого невозможен обмен веществ.

Они состоят из прозенхимных клеток значительной длины и представлены тремя типами: трахеи, трахеиды — проводят растворы минеральных веществ, и ситовидные трубки — проводят растворы органических веществ.

Совокупность трахей, трахеидов, механических тканей образует древесину, и называется ксилемой, а ситовидные трубки с паренхимными и механическими тканями образуют флоэму.

Наиболее выражена ксилема и флоэма у корнеплодов типа моркови.

Проводящие ткани оказывают существенное влияние на потребительские свойства, сохраняемость плодов.

Сильно развитая проводящая ткань с большим количеством механических тканей придает мякоти грубую, хряще-видную или деревянистую (переросшие корнеплоды, черешни бигаро) консистенцию.Образовательные ткани служат для образования постоянных тканей.

В организмах животных выделяют следующие виды тканей:

1.эпителиальнаяпокрывает организм снаружи, выстилает поверхность внутренних органов и полости, входит в состав железвнутреннейи внешнейсекреции. Признаки эпителиальной ткани:

Функциональная классификация:

Покровный эпителий (ороговевающий).

Эпителий слизистых оболочек.

Эпителий серозных оболочек (выстилающий брюшную, плевральнуюи перикардиальнуюполости).

2.соединительная.

3.нервная.

4.мышечная.

5.сердечная.

studfiles.net

Занятие № 1. Наука о тканях

sekretitkanei ♦ Декабрь 7, 2011 ♦ Оставьте комментарий

Основное содержание.

- Краткие сведения об истории развития гистологии.

- Предмет и задачи гистологии.

- Методы гистологии.

- Классификация тканей растений.

- Значение гистологии для науки и практики.

Краткие сведения об истории развития гистологии.

Сегодня мы с вами начнём увлекательное знакомство с миром тканей растений и животных, с удивительной наукой ГИСТОЛОГИЕЙ.

Для начала вспомним: – Из каких микроскопически малых частиц состоят все живые организмы?

Конечно же, речь идёт о клетках.

— На какие группы можно разделить все живые организмы по числу клеток?

Среди растений, животных и грибов известны как многоклеточные так и одноклеточные организмы.

— Внимательно рассмотрите рисунки.

sekretitkanei.wordpress.com

Классификация животных тканей

Министерство Сельского Хозяйства РФ

ФГОУ ВПО Рязанский Агротехнологический

Университет имени П.А. Костычева

кафедра: товароведение и экспертиза

Расчетно-Графическая работа на тему: Классификация животных тканей.

Выполнил: студент 3 курса

технологического факультета

по специальности “товароведение”

Титков Д. О.

Проверил: Шашурина Е. А.

Рязань 2010

Для клеток многоклеточных организмов характерна специализация и объединение, в результате которых они образуют структуры, получившие на-звание тканей, из которых формируются органы. Впервые термин «ткань» был использован англичанином Н. Грю еще в 1671 г. С тех пор эти системы стали предметом изучения ученых — гистологов многих поколений. В наше время под тканью понимают систему объединенных клеток и их производных, вы-полняющих сходные специализированные функции. К этому следует добавить, что ткани являются результатом развития живых форм в ходе филогенеза и он-тогенеза.

Клетки объединяются в составе тканей с помощью разных механизмов — «прикрепительных» и «коммуникационных». «Прикрепительный» механизм заключается в том, что клетки с помощью рецепторов адгезии (адгезинов) мо-гут присоединяться к так называемому внеклеточному матриксу, представляю-щему собой сеть органических молекул (фибриллярных белков) и лигандов, по-груженных в полисахаридный гель. Основным белком во внеклеточном мат-риксе является коллаген, полимерные формы которого сосредоточены в коже, сухожилиях, хрящах, кровеносных сосудах, внутренних органах и т. д. Важ-нейшей особенностью молекул коллагена является то, что им присуща трехце-почечная спиральная структура. Они могут связываться между собой межкле-точными соединениями в виде адгезионного соединения или разных клеточных контактов (десмосом) или контактов между межклеточным матриксом и клет-ками (полудесмосом).

Помимо «прикрепительных» соединений для клеток в тканях характерны «коммуникационные» соединения, наиболее распространенные из которых по-лучили название щелевых контактов. Различают несколько видов таких контак-тов. Они могут быть представлены щелями между плазматическими мембрана-ми соседних клеток, заполненными рыхлой сетью органических молекул (вне-клеточным матриксом), что обеспечивает щелевой контакт клеток. Далее, ще-левые контакты могут иметь вид выпячиваний (выроста) плазматической мем-браны одной клетки в плазматическую мембрану другой клетки и слипанием этих выпячиваний. Щелевые контакты позволяют малым молекулам перехо-дить из одних клеток в другие. В случае нервных клеток имеют место синапсы, позволяющие передачу электрических и химических сигналов от одной клетки к другой. Важно подчеркнуть, что любой из названных межклеточных контак-тов основан на межмембранных связях.

Механизм объединения клеток растений является другим. Поскольку у них нет плазматической мембраны, но есть клеточная стенка, которая содержит каналы, то соединение соседних клеток обеспечивается соединением их цито-плазматическими мостиками (плазмодесмами), представляющими собой цито-плазму, проникающую через каналы.

Организация тканей связана с наличием у клеток обмена информацией, который достигается выделением клетками химических веществ, выполняю-щих функцию сигналов для других клеток, наличием на поверхностной мем-бране клеток сигнальных молекул, влияющих на другие клетки при их контак-те, и щелевых контактов, позволяющих обмен малыми молекулами.

Химическая сигнализация осуществляется с помощью сигнальных моле-кул, в частности, гормонов, выделяемых эндокринными клетками и воздейст-вующих через кровь на клетки-мишени, а также с помощью локальных химиче-ских медиаторов, действующих только на ближайшие (соседние) клетки. В случае нервной системы клетки секретируют нейромедиаторы. Примерами бел-ковых гормонов являются инсулин, соматотропин, адренокортикотропный гор-мон, тогда как стероидными гормонами являются эстрадиол, тестостерон, кор-тизол и другие. Сигнальными молекулами являются также некоторые олиго-пептиды (соматостатин, вазопрессин и др.), адреналин и нейромедиаторы (гли-цин, ацетилхолин и др.). Примером локальных сигнальных молекул является гистамин, выделяемый клетками соединительной ткани (тучными клетками). Сигнальные молекулы еще называют лигандами. Они связываются со специфи-ческими белковыми рецепторами на поверхности клеток-мишеней, в результате чего акт связывания генерирует сигнал, влияющий на поведение клеток, в част-ности на их кооперацию, ведущую к образованию тканей. Сигнальными моле-кулами, синтезируемыми на мембранной поверхности клеток, являются про-стагландины. Они очень быстро синтезируются и очень быстро разрушаются.

Образование тканей (гистогенез) у животных происходит из эктодермы, энтодермы, мезодермы и мезенхимы в период эмбриогенеза, а основными эле-ментами тканей, как отмечено выше, являются клетки и их производные в виде неклеточных структур. Таким образом, ткань можно определить в виде сооб-щества клеток и их производных со специализированными функциями.

В рамках классификации тканей, основанной на морфофунк-циональном принципе, у животных и человека различают 5 типов тканей, а именно: эпите-лиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани, а также кровь и лим-фу.

Эпителиальная тканъ, или эпителий, состоит из клеток, покрывающих поверхность тела, внутренние поверхности внутренних органов (желудок, мочевой пузырь и др.), поверхности серозных оболочек (брюшина, плевра, перикард), а также из клеток, образующих некоторые железы (слюнные желе-зы, поджелудочная железа и др.). Поэтому различают покровный и железистый (секреторный) эпителий. Из эктодермы развивается эпителий кожи, из энто-дермы — эпителий желудка, кишечника, легких и др., а из мезодермы — эпи-телий почек, серозных оболочек и других структур.

Среди покровных эпителиальных тканей различают плоский, кубический, призматический и ресничный эпителий (рис. 60).

Плоский эпителий представлен уплощенными клетками, которые обра-зуют поверхностный слой кожи и выстилают ротовую полость, пищевод и вла-галище. Как правило, плоский эпителий является многослойным, образует сли-зистые оболочки пищевода, влагалища, эпидермис кожи и др.

Кубический эпителий представлен кубовидными клетками, которые вы-стилают почечные канальцы, наружную поверхность яичника и другие органы.

Призматический эпителий представлен клетками цилиндрической фор-мы, им выстлан желудок, кишечник, матка и другие органы.

Ресничный эпителий представлен клетками, на поверхности которых имеются реснички. Биение этих ресничек обусловливает перемещение слизи и других веществ по эпителиальному слою.

Железистый эпителий представлен клетками призматической или куби-ческой формы, которые продуцируют секрет. Они функционируют либо как одноклеточные железы, секретируя разные секреты, либо формируют много-клеточные железы, получившие название эндокринных желез, т. к. они выде-ляют продукты своей деятельности (гормоны) в кровь и лимфу.

Соединительные ткани представлены собственно соединительной, кост-ной и хрящевой тканями, развивающимися из мезенхимы. Они состоят из кле-ток и межклеточного вещества. Исходя из структуры и свойств межклеточного вещества, различают несколько типов этой ткани.

Волокнистая соединительная ткань представляет собой волокна (колла-ген) и межклеточное вещество (протеогликаны и гликопротеиды), окружающие соединительнотканные клетки (фибробласты, макрофаги, тучные клетки) и яв-ляющиеся продуктом этих клеток. Эта ткань образует строму многих внутрен-них органов, основу слизистых оболочек, соединяет кожу с мышцами, участвует в формировании надкостницы.

Костная ткань формирует скелет организма. Она состоит из костных клеток (остеоцитов, остеобластов и остеокластов) и выделяемого ими основного вещества кости, содержащего белки, из которых преобладающим является коллаген, и соли кальция .

Хрящи также формируют скелет (в эмбриональном состоянии). У взрослых хрящевой скелет имеется лишь у акул и скатов. Хрящевая ткань состоит из клеток (хондриоцитов, прехондроблас-тов и хондробластов) и межклеточного вещества (в основном коллагена).

Соединительные ткани выполняют опорную, трофическую, защитную и другие функции.

Кровь и лимфа являются тканями, которые начинают развиваться уже в эмбриональном периоде жизни организмов из мезенхимы, а затем из так назы-ваемых полипотентных стволовых клеток крови (СКК). У человека развитие первых клеток крови идет синхронно с сосудами, развивающимися вначале в стенке желчного мешка, а затем в печени, красном костном мозге, тимусе, селезенке, лимфатических узлах эмбриона. Образование крови и лимфы происходит и на протяжении всего постэмбрионального периода. Важнейшими функциями крови являются трофическая, дыхательная и транспортная.

Кровь является очень сложным образованием, составляющим у человека примерно 5-9% массы тела. В ее составе различают плазму и форменные элементы — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (кровяные пластинки).

Плазма крови состоит на 90—93% из воды, в которой содержатся белки, углеводы, жиры и минеральные вещества.

Эритроциты, или красные кровяные тельца (шарики), представляют собой безъядерные овальные клетки, диаметр которых составляет 7,1-7,9 мкм. 1 мл крови мужчины содержит 3,9— 5,5 х 109 эритроцитов, а 1 мл крови женщины — 3,7—4,9 х 109. Основной функцией эритроцитов является транспортировка кислорода и углекислоты.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) подразделяют на гранулоциты и аг-ранулоциты. В составе гранулоцитов на основе отношения их к красителям различают нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. В составе агранулоцитов раз-личают лимфоциты и моноциты. Лимфоцитов в крови довольно много (20—35%). Они очень полиморфны. Их размеры составляют 4,5—10 мкм. Поскольку для них характерно разное происхождение, то различают Т-лимфоци-ты, обра-зование которых происходит в тимусе, и В-лимфоциты, образующиеся в крас-ном костном мозге. Эти лимфоциты различаются и по функциям (см. § 96).

Моноциты являются клетками размером 18-22 мкм. Их доля среди лейко-цитов составляет 6—7%. Эти клетки постоянно мигрируют в соединительную ткань, где они дают начало макрофагам.

Лейкоциты выполняют защитную функцию (участвуют в формировании иммунитета).

Тромбоциты (красные кровяные пластинки) — это безъядерные тельца размером 2—3 мкм, содержание которых в 1 мл крови человека равно 3 х Ю8. Являясь составной частью тромбоксилазы, они принимают участие в свертыва-нии крови.

Лимфа, подобно крови, также состоит из жидкой части и форменных элементов. Жидкой частью является лимфоплазма, а форменные элементы представлены в основном лимфоцитами. В лимфе встречаются также моноци-ты, но в небольшом количестве. Основная функция лимфы заключается в регу-лировании циркуляции лимфоцитов, а также оттока различных жидкостей и на-ходящихся в ней метаболитов от органов.

Мышечная ткань образована мышечными клетками (миоцита-ми), яв-ляющимися структурно-функциональными единицами многоядерных мышеч-ных волокон — миофибрилл. Эти волокна образуются в результате слияния миоцитов. Установлено, что слияние обеспечивается несколькими белками (кадгеринами, интегринами, меятринами). Различают гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань (рис. 63), которые различаются между собой по строению миофибрилл. Гладкие мышцы построены из вытянутых сигаропо-добных клеток (миоцитов). Они формируют мышечные слои стенок сосудов, бронхов, желудка, кишечника и т. д. Поперечно-полосатая мышечная ткань представлена скелетной мышечной тканью. Скелетные мышцы прикрепляются к костям. Сердечная мышечная ткань представлена сократительными кардио-миоцитами. Сократительная способность мышц обеспечивается по той причи-не, что сократительные структуры (миофибриллы) содержат миозин и актин.

Нервная ткань формируется из эктодермы и представлена нейронами (нейроцитами), которые являются клетками, проводящими электрические им-пульсы, и клетками нейроглии (рис. 64).

Нейрон состоит из тела, в котором содержится ядро, и отходящих от тела двух или более отростков. Те отростки, которые проводят нервные импульсы от тела нейрона к периферии, получили название аксонов, а те, которые проводят импульсы к телу нейрона, названы дендритами. Нейроглия представлена клет-ками, выстилающими полости головного и спинного мозга и образующими оболочки нейронов и их отростков, а также клетками, встречающимися на по-верхности тела нейронов и нервных ганглиев, в нервных окончаниях. Нервны-ми волокнами являются отростки нервных клеток и глиальные оболочки.

Нервная ткань составляет основной компонент нервной системы, глав-ные функции которой заключаются в регуляции функционирования тканей и органов, а также координации связи организмов с окружающей средой.

Клетки почти всех высших растений также специализированы и органи-зованы в ткани. У растений различают меристематичес-кую (образовательную), покровную (защитную), основную и проводящую ткани.

Меристематические ткани представлены мелкими клетками с крупными ядрами, в которых очень высок уровень метаболизма (рис. 65). Эти клетки спо-собны к делению, что обеспечивает рост растений в течение длительного периода. Кроме того, они дают начало тканям остальных типов, т. к. происходит их дифференциация в ткани других типов. Меристема имеется в зародыше, на кончиках корней, а также в тех частях растения, которые очень быстро растут, и в камбии. Меристемы осевых органов растений обеспечивают их рост в длину, тогда как меристемы стебля и корня ответственны за их рост в толщину. В частности деление клеток камбия сопровождается ростом стебля в толщину. Слои клеток древесины, выросшие в течение сезона (весна, лето и осень), образуют так называемое годичное кольцо прироста.

Покровные ткани представлены плотно сомкнутыми клетками, распола-гающимися на внешней поверхности растений. К этим тканям относят эпидерму листьев, а также пробковые слои стебля и корней. Они выполняют защитную функцию, предохраняя от высыхания или механических поврежде-ний лежащие глубже тонкостенные клетки.

Основные ткани представлены различными по форме клетками, обра-зующими основную массу тела растений (мягкие части листьев, цветков, пло-дов, сердцевину стеблей и корней, а также кору). Главная функция этих тканей заключается в синтезе и накоплении питательных веществ. В частности, часть этих тканей представлена хлоропластосодержащими клетками, в которых про-исходит фотосинтез.

Проводящие ткани (рис. 67) представлены ксилемой (древесина) и фло-эмой (луб). Клетки ксилемы дают начало длинным клеткам, называемым тра-хеидами. Соединяясь между собой концами, трахеиды образуют сосуды древе-сины. После растворения в них поперечных стенок они превращаются в длин-ные целлюлозные трубки, по которым и проходит вода. Ксилема проводит воду и растворенные в ней соли от корня к листьям, что представляет собой восхо-дящий (транспирационный) ток.

Флоэма образуется так же, как и ксилема, но с той лишь разницей, что поперечные стенки не устраняются, а сохраняются. Однако в них образуются отверстия, обеспечивающие «проход» органических веществ от листьев к кор-ням. Следовательно, флоэма обеспечивает нисходящий ток, т. е. движение ор-ганических веществ от листьев к корням.

doc4web.ru