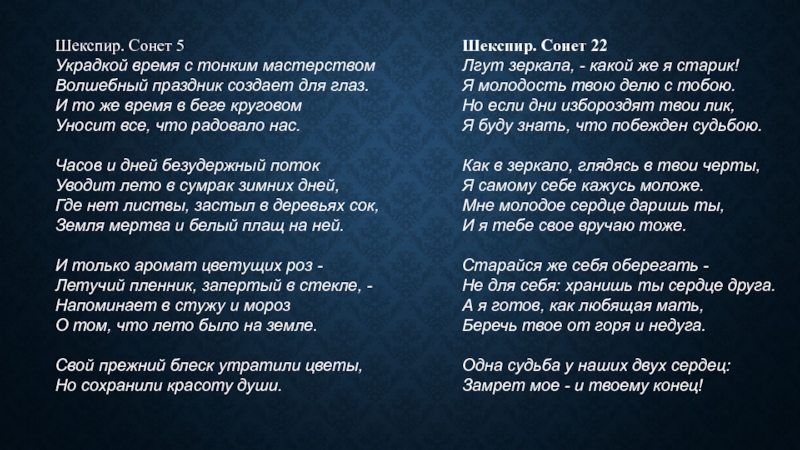

Сонет 8Ты — музыка, но звукам музыкальным Где тайная причина этой муки? Прислушайся, как дружественно струны Нам говорит согласье струн в концерте, Уильям Шекспир |

Сонет 8Ты музыкою опечален вдруг? Когда так оскорбляет, милый друг, И струны, где одна – другой супруг, Исторгнут в единенье дивный звук, Что укорит тебя красноречиво.

О тщетном одиночестве без слов Уильям Шекспир |

Сонет 8Ты Музыка, что навевает грусть. Уильям Шекспир |

Сонет 8Звук музыки тебе печаль внушает. И рад тому, что мучит, как недуг? Когда согласье сладкопевных звуков В созвучьи нежном тяготит тебя, Оно ворчит, — как дед на милых внуков, — Что ты живешь, лишь сам себя любя.  Заметь, что струнный звук всегда в другом Находит отклик в стройном сочетаньи, Как мать, отец, дитя — всегда в одном Созвучьи шлют хваленье мирозданью. Слив голоса, без слов, все за одно, Они поют: «бездетный, ты ничто»! Уильям Шекспир |

Сонет 8Ты — музыка, но почему уныло Напоминая мать, отца, ребенка, В единой ноте сливши голос свой. Тебе поет гармонии поток: «Уйдешь в ничто, коль будешь одинок». Уильям Шекспир |

Сонет 8Сам — музыка для слуха, отчего же Сколь много звуков! Но едина суть: Уильям Шекспир |

8 мудрых сонетов Шекспира о жизненных ценностях- Книжный уголок

23 апреля 450 лет назад родился великий драматург и поэт Уильям Шекспир. За свою творческую жизнь он написал более 150 сонетов, 17 комедий, 11 трагедий, 5 поэм и около 10 хроник.

В честь праздничной даты мы решили вспомнить несколько мудрых сонетов знаменитого англичанина о жизни и любви .

О жизненных приоритетах

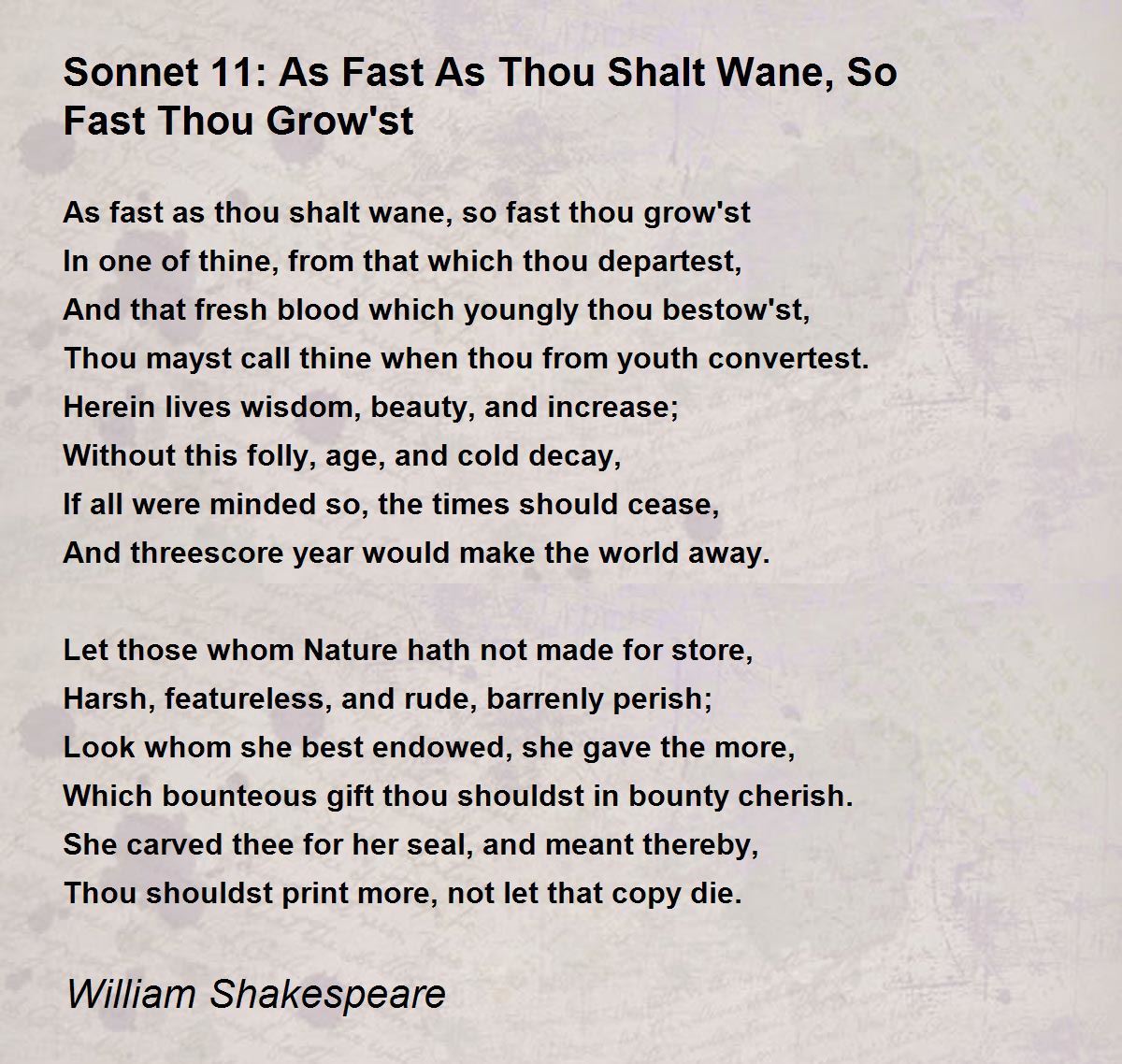

Сонет 25

Кто под звездой счастливою рожден —

Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награжден,

И для меня любовь — источник счастья.

Под солнцем пышно листья распростер

Наперсник принца, ставленник вельможи.

Но гаснет солнца благосклонный взор,

Видео дняИ золотой подсолнух гаснет тоже.

Военачальник, баловень побед,

В бою последнем терпит пораженье,

И всех его заслуг потерян след.

Его удел — опала и забвенье.

Но нет угрозы титулам моим

Об умении прощать

Сонет 35

Ты не грусти, сознав свою вину.

Нет розы без шипов; чистейший ключ

Мутят песчинки; солнце и луну

Скрывает тень затменья или туч.

Мы все грешны, и я не меньше всех

Грешу в любой из этих горьких строк,

Сравненьями оправдывая грех,

Прощая беззаконно твой порок.

Защитником я прихожу на суд,

Чтобы служить враждебной стороне.

Моя любовь и ненависть ведут

Войну междоусобную во мне.

Хоть ты меня ограбил, милый вор,

Но я делю твой грех и приговор.

О внешней красоте

Сонет 146

Моя душа, ядро земли греховной,

Мятежным силам отдаваясь в плен,

Ты изнываешь от нужды духовной

И тратишься на роспись внешних стен.

Недолгий гость, зачем такие средства

Расходуешь на свой наемный дом,

Чтобы слепым червям отдать в наследство

Имущество, добытое трудом?

Расти, душа, и насыщайся вволю,

Копи свой клад за счет бегущих дней

И, лучшую приобретая долю,

Живи богаче, внешне победней.

Над смертью властвуй в жизни быстротечной,

И смерть умрет, а ты пребудешь вечно.

О разлуке

Сонет 56

Проснись, любовь! Твое ли острие

Тупей, чем жало голода и жажды?

Как ни обильны яства и питье,

Нельзя навек насытиться однажды.

Так и любовь. Ее голодный взгляд

Сегодня утолен до утомленья,

А завтра снова ты огнем объят,

Рожденным для горенья, а не тленья.

Чтобы любовь была нам дорога,

Пусть океаном будет час разлуки,

Пусть двое, выходя на берега,

Один к другому простирают руки.

Пусть зимней стужей будет этот час,

Чтобы весна теплей пригрела нас!

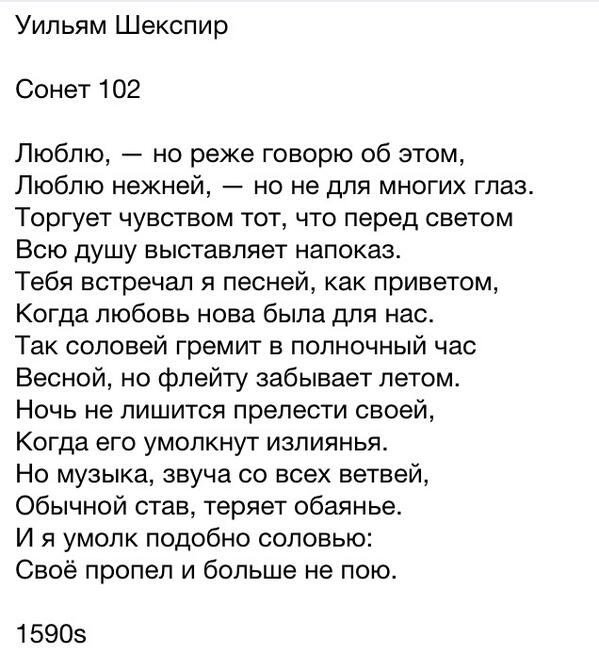

О чувствах напоказ

Сонет 102

Люблю, — но реже говорю об этом,

Люблю нежней, — но не для многих глаз.

Торгует чувством тот, что перед светом

Всю душу выставляет напоказ.

Тебя встречал я песней, как приветом,

Когда любовь нова была для нас.

Так соловей гремит в полночный час

Весной, но флейту забывает летом.

Ночь не лишится прелести своей,

Когда его умолкнут излиянья.

Но музыка, звуча со всех ветвей,

Обычной став, теряет обаянье.

И я умолк подобно соловью:

Свое пропел и больше не пою.

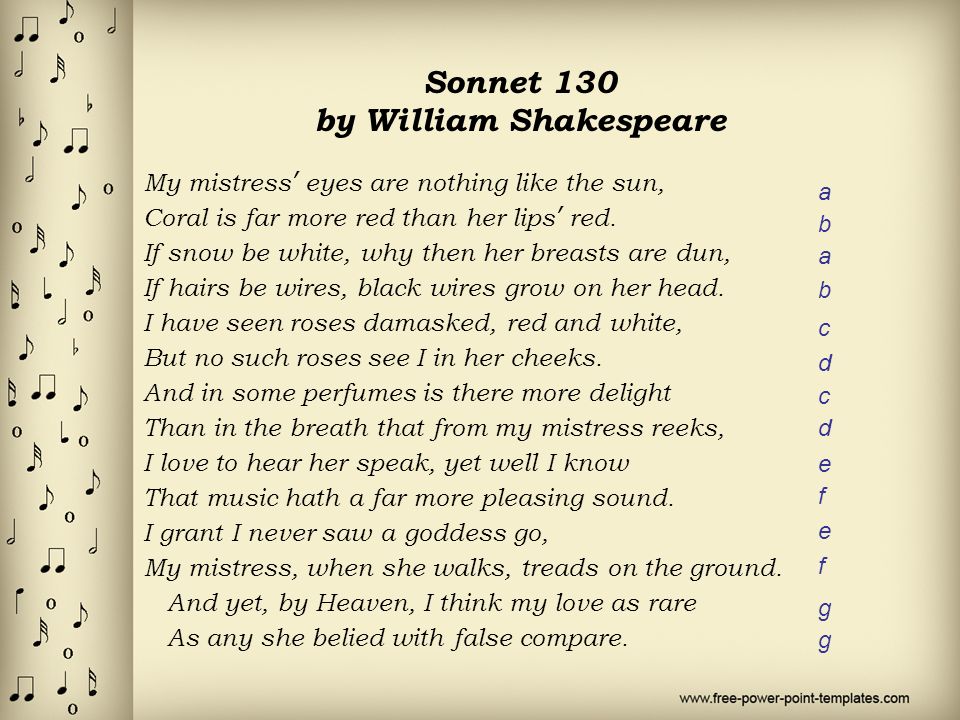

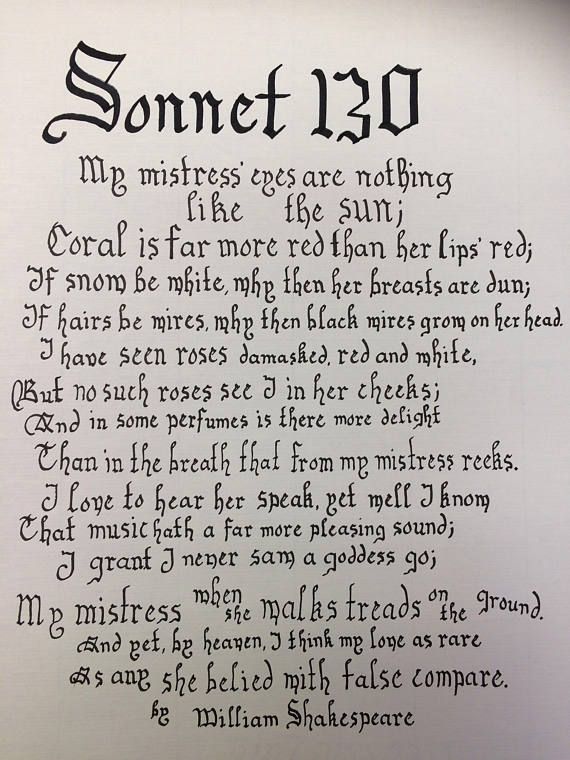

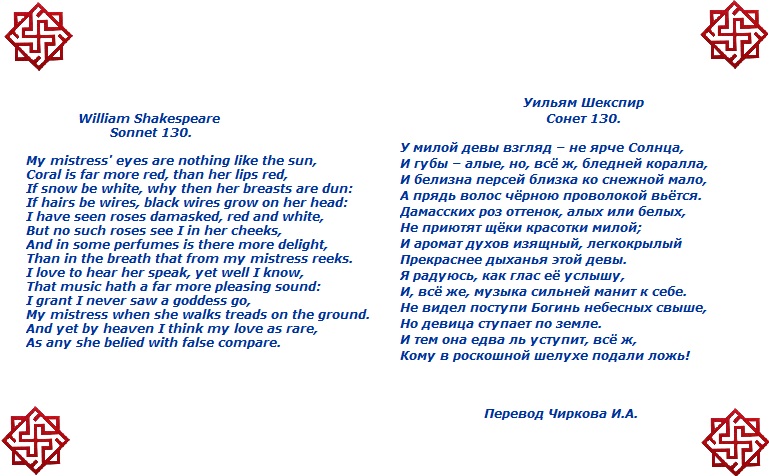

О комплиментах

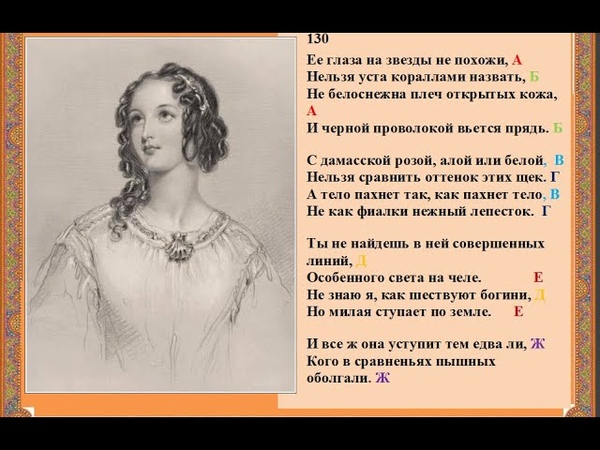

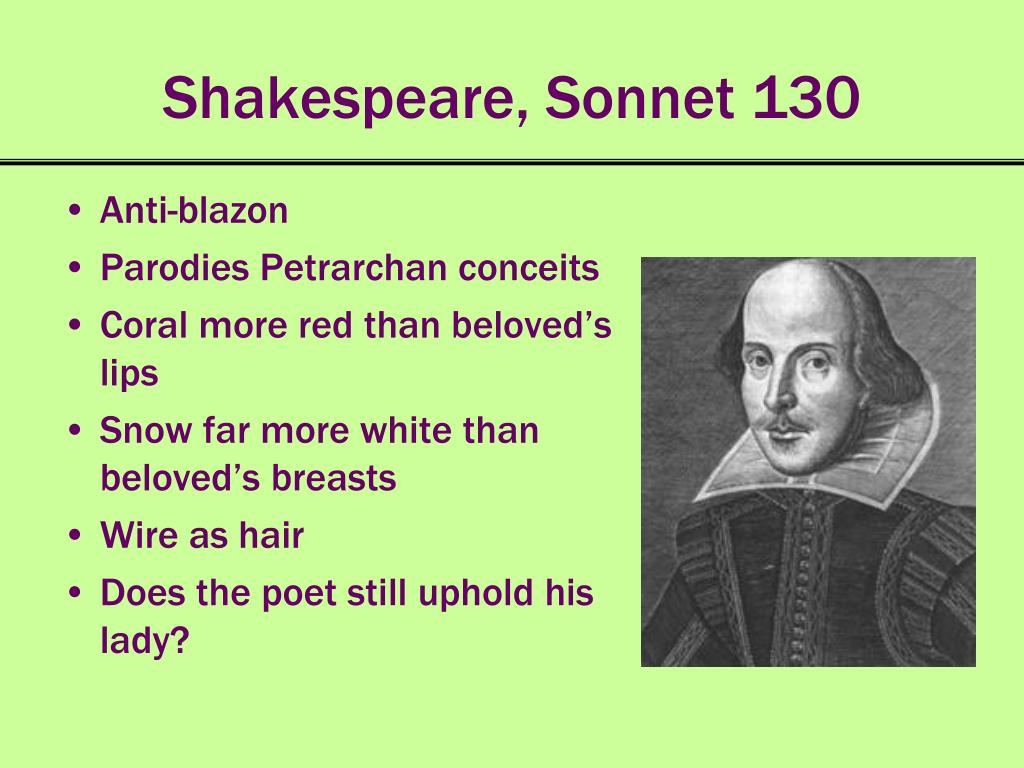

Сонет 130

Ее глаза на звезды не похожи,

Нельзя уста кораллами назвать,

Не белоснежна плеч открытых кожа,

И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,

Нельзя сравнить оттенок этих щек.

А тело пахнет так, как пахнет тело,

Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,

Особенного света на челе.

Не знаю я, как шествуют богини,

Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,

Кого в сравненьях пышных оболгали.

О смысле жизни в детях

Не изменяйся, будь самим собой.

Ты можешь быть собой, пока живешь.

Когда же смерть разрушит образ твой,

Пусть будет кто-то на тебя похож.

Тебе природой красота дана

На очень краткий срок, и потому

Пускай по праву перейдет она

К наследнику прямому твоему.

В заботливых руках прекрасный дом

Не дрогнет перед натиском зимы,

И никогда не воцарится в нем

Дыханье смерти, холода и тьмы.

О, пусть, когда настанет твой конец,

Звучат слова: «Был у меня отец!»

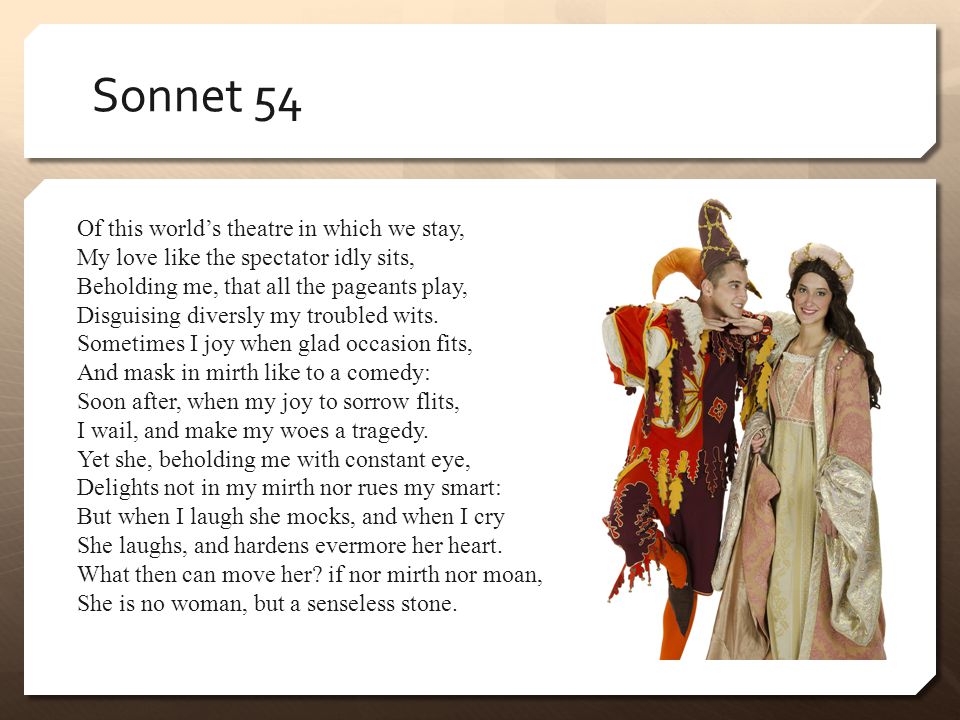

Сонет 54

Прекрасное прекрасней во сто крат,

Увенчанное правдой драгоценной.

Мы в нежных розах ценим аромат,

В их пурпуре живущий сокровенно.

Пусть у цветов, где свил гнездо порок,

И стебель, и шипы, и листья те же,

И так же пурпур лепестков глубок,

И тот же венчик, что у розы свежей, —

Они цветут, не радуя сердец,

И вянут, отравляя нам дыханье.

А у душистых роз иной конец:

Их душу перельют в благоуханье.

Когда погаснет блеск очей твоих,

Вся прелесть правды перельется в стих.

Шекспир У. 8 сонетов.

Сонеты

Sonnet I

From fairest creatures we desire increase,

That thereby beauty’s rose might never die,

But as the riper should by time decease,

His tender heir might bear his memory:

But thou, contracted to thine own bright eyes,

Making a famine where abundance lies,

Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel.

Thou that art now the world’s fresh ornament

And only herald to the gaudy spring,

Within thine own bud buriest thy content

And, tender churl, makest waste in niggarding.

Pity the world, or else this glutton be,

To eat the world’s due, by the grave and thee.

Сонет I

Существ Всесильных молит всяк и ждёт

Во дар бессмертья розе красоты;

Но спелое со временем гниёт.

Потомок, будь готов запомнить ты:

Влюблённые во свет своих зениц,

Пестующие страсть самосожженьем,

Голодные во щедрости житниц

Враги себе, себя гноят мученьем.

И свежесть мира, света украшенье,

Весны постылой вестник лишь один,

Коль в коконе оставит вдохновенье,

То циником пробудет до седин.

Несчастье Мира, иль иначе милуй,

Плоды Вселенной жрёт в своей могиле.

Sonnet II

When forty winters shall beseige thy brow,

And dig deep trenches in thy beauty’s field,

Thy youth’s proud livery, so gazed on now,

Will be a tatter’d weed, of small worth held:

Then being ask’d where all thy beauty lies,

Where all the treasure of thy lusty days,

To say, within thine own deep-sunken eyes,

Were an all-eating shame and thriftless praise.

How much more praise deserved thy beauty’s use,

If thou couldst answer ‘This fair child of mine

Shall sum my count and make my old excuse,’

Proving his beauty by succession thine!

This were to be new made when thou art old,

And see thy blood warm when thou feel’st it cold.

Сонет II

Лишь сорок зим заснежат белым брови,

А свежесть борозды морщин изранят,

Краса, спесивое бурленье юной крови,

Как мёртвый куст, уж вновь цвеcти не станет.

И когда спросят где краса ютится,

И где богатства похотливых дней,

Коль скажешь то в глазах твоих таится,

Нельзя никак себе польстить пошлей.

Насколько лесть полезна красоте?

Ведь так легко ответить не таясь:

«Пусть юность ей владеет в полноте;

Мой вышел срок: уж старость занялась.»

Но старости рубить сплеча претит:

Кровь холодна у ней, ей снится что кипит!

Sonnet III

Look in thy glass, and tell the face thou viewest

Now is the time that face should form another;

Whose fresh repair if now thou not renewest,

Thou dost beguile the world, unbless some mother.

For where is she so fair whose unear’d womb

Disdains the tillage of thy husbandry?

Or who is he so fond will be the tomb

Of his self-love, to stop posterity?

Thou art thy mother’s glass, and she in thee

Calls back the lovely April of her prime:

So thou through windows of thine age shall see

Despite of wrinkles this thy golden time.

But if thou live, remember’d not to be,

Die single, and thine image dies with thee.

Сонет III

Глянь в зеркало и молви отраженью:

«Себя менять пришла уже пора.»

Кто не спешит в дорогу к обновленью,

Тот мчится по дороге во вчера.

Безухий плод у девы на сносях

Уж злостью, глупый, пышет к узам брака,

Могильным камнем встанет на костях

Потомства, невосставшего из мрака.

Он зеркало той девы; в нём она

Пытается узреть свой юный лик,

Нетерпеливой жадности полна

Явить красу былую хоть на миг.

Коль жить ему, не миновать забвенья,

И помянут едва ль при погребеньи.

Sonnet IV

Unthrifty loveliness, why dost thou spend

Upon thyself thy beauty’s legacy?

Nature’s bequest gives nothing but doth lend,

And being frank she lends to those are free.

Then, beauteous niggard, why dost thou abuse

The bounteous largess given thee to give?

Profitless usurer, why dost thou use

So great a sum of sums, yet canst not live?

For having traffic with thyself alone,

Thou of thyself thy sweet self dost deceive.

Then how, when nature calls thee to be gone,

What acceptable audit canst thou leave?

Thy unused beauty must be tomb’d with thee,

Which, used, lives th’ executor to be.

Сонет IV

Влюблённость бескорыстная, в чём толк

Себя губить, красы наследник кровный?

Тебя лишь боги отпускают в долг

Сердцам, не испытавшим жар любовный.

Ты почему, о скряга, извратил

Дары богов, что должен был посеять?

Зачем, ростовщик щедрый, погубил

То, что хранить был должен и лелеять?

Ведя торговлю лишь с самим собой,

Себя ты безысходно обманул:

На вечный уж пора идти покой,

А долг свой старый так и не вернул.

С красой нетронутой тебя бы схоронить,

Она ж, растрата, здесь тебя казнить.

Sonnet VII

Lo! in the orient when the gracious light

Lifts up his burning head, each under eye

Doth homage to his new-appearing sight,

Serving with looks his sacred majesty;

And having climb’d the steep-up heavenly hill,

Resembling strong youth in his middle age,

yet mortal looks adore his beauty still,

Attending on his golden pilgrimage;

But when from highmost pitch, with weary car,

Like feeble age, he reeleth from the day,

The eyes, ‘fore duteous, now converted are

From his low tract and look another way:

So thou, thyself out-going in thy noon,

Unlook’d on diest, unless thou get a son.

Сонет VII

Глянь как с Востока благородный луч

Под веком солнца светом землю жжет,

И служит тем, кто мудр и могуч,

И дань явленью мира отдает.

Вот горную вершину покоряет,

Полжизни пройдено, а он всё так же млад.

И смертные боготворя внимают

Его шагам, что золотом горят.

Когда с зенита, все утратив силы,

Уж стар и слаб, плетется он к земле,

Отведен взгляд тот, что мерцал уныло

Любовной тенью на его челе.

Так ты, спешащий к середине лет,

Забудь о смертных, коль потомства нет.

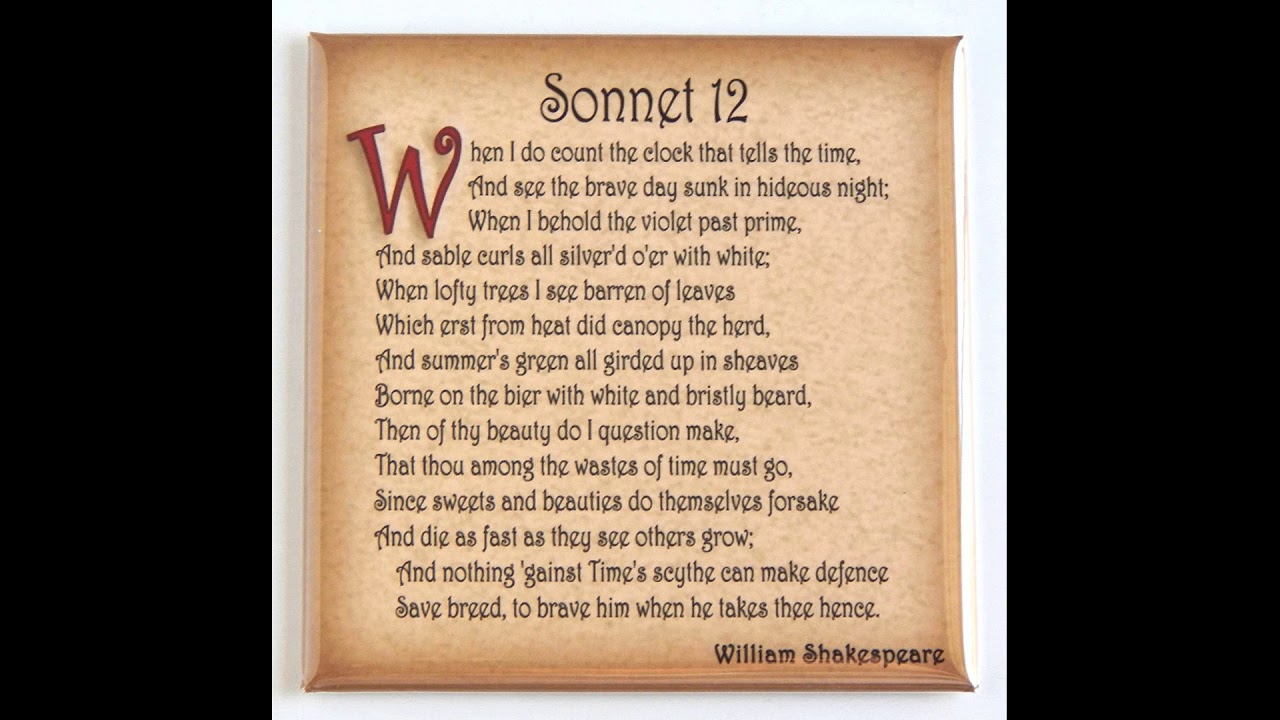

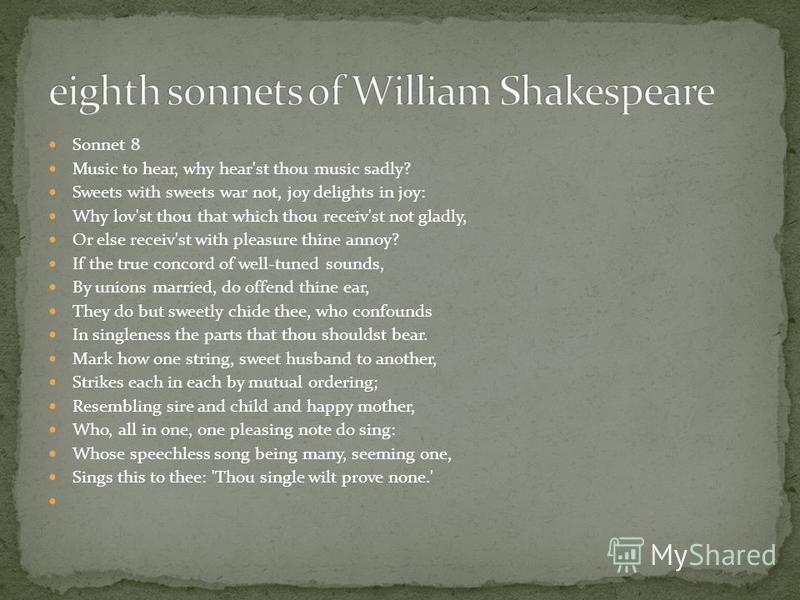

Sonnet VIII

Music to hear, why hear’st thou music sadly?

Sweets with sweets war not, joy delights in joy.

Why lovest thou that which thou receivest not gladly,

Or else receivest with pleasure thine annoy?

If the true concord of well-tuned sounds,

By unions married, do offend thine ear,

They do but sweetly chide thee, who confounds

In singleness the parts that thou shouldst bear.

Mark how one string, sweet husband to another,

Strikes each in each by mutual ordering,

Resembling sire and child and happy mother

Who all in one, one pleasing note do sing:

Whose speechless song, being many, seeming one,

Sings this to thee: ‘thou single wilt prove none.’

Сонет VIII

О почему на грусть тебя наводят

Музыки страстной радостные звуки?

Влюбленные друг с друга глаз не сводят,

А не постылости нежданной терпят муки.

И коль тебе святые консонансы

Гармонии любовной не по нраву,

Лишь душу тронут редкие нюансы

Той мессы, что двоим слыхать по праву.

Отметь струну — то будет за отца,

Другая за младенца пусть играет,

А третья — мать; Их песнь пусть без конца

Тебе одно и то же повторяет.

Быть может песню эту ты усвоишь:

«Один, как перст, ты ничего не стоишь.»

Sonnet XXVII

Weary with toil, I haste me to my bed,

The dear repose for limbs with travel tired;

But then begins a journey in my head,

To work my mind, when body’s work’s expired:

For then my thoughts, from far where I abide,

Intend a zealous pilgrimage to thee,

And keep my drooping eyelids open wide,

Looking on darkness which the blind do see

Save that my soul’s imaginary sight

Presents thy shadow to my sightless view,

Which, like a jewel hung in ghastly night,

Makes black night beauteous and her old face new.

Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,

For thee and for myself no quiet find.

Сонет XXVII

Работой утомлен, иду к постели

Немедля, чтобы членам отдых дать.

Но только я забудусь еле-еле,

Уж пробудилась мысль моя опять.

Мои все думы у твоих границ

Паломники любви и страстных слов,

Всё векам не дают прикрыть зениц

Во тьме глухой, привычной для слепцов.

Не исчезай, виденье чистоты!

Тебя желанней нет, иль ты не знаешь:

Как перл горишь на фоне темноты

И светом жизнь от смерти ограждаешь.

Нам жизнь, увы, покоя не сулит:

Днем — тело, ночью — мысль моя не спит.

Sonnet XC

Then hate me when thou wilt; if ever, now;

Now, while the world is bent my deeds to cross,

Join with the spite of fortune, make me bow,

And do not drop in for an after-loss:

Ah, do not, when my heart hath ‘scoped this sorrow,

Come in the rearward of a conquer’d woe;

Give not a windy night a rainy morrow,

To linger out a purposed overthrow.

If thou wilt leave me, do not leave me last,

When other petty griefs have done their spite

But in the onset come; so shall I taste

At first the very worst of fortune’s might,

And other strains of woe, which now seem woe,

Compared with loss of thee will not seem so.

Сонет XC

Коль ненавидеть, ненавидь теперь.

Коль я уже под мира каблуком,

Уйди и победителю доверь

Судьбу свою и чувства целиком.

Коль насквозь сердце острием продето,

Уж по второму разу не убить.

Пусть ночь не даст дождливому рассвету

По чьей-то воле дважды кровь пролить.

Коль бросишь ты меня, не завершай

Чреды несчастий, сотворивших зло.

Исчезни первой, дай увидеть край

Отчаянья, что жизнью принесло.

Любые беды будут мне терпимы

В сравнение с потерею любимой

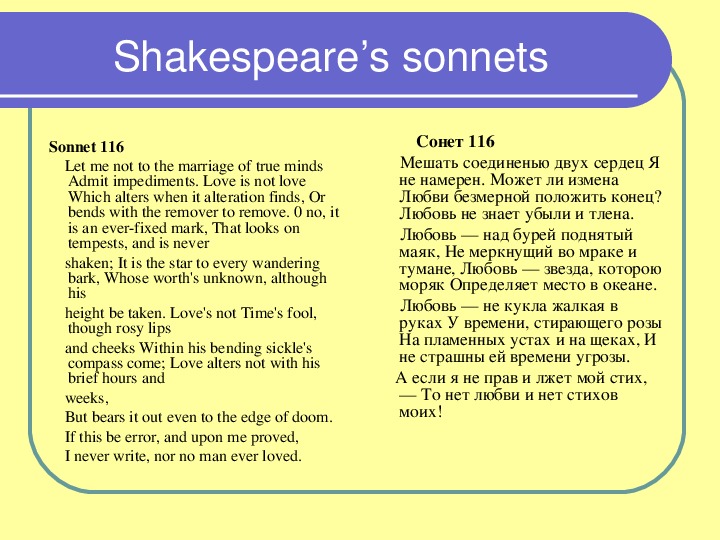

Сравнительно-сопоставительный анализ переводов сонетов У.Шекспира

Введение

Актуальность выбранной темы

заключается в том, что переводы сонетов

У. Шекспира принципиально отличаются от

оригинала. Каждый автор, который переводит

сонеты У.Шекспира, отличается яркой

индивидуальностью и отдает частичку своего

таланта этим произведениям, поэтому каждый

перевод того или иного сонета по сути является

самостоятельным художественным произведением.

Шекспира принципиально отличаются от

оригинала. Каждый автор, который переводит

сонеты У.Шекспира, отличается яркой

индивидуальностью и отдает частичку своего

таланта этим произведениям, поэтому каждый

перевод того или иного сонета по сути является

самостоятельным художественным произведением.

Новизна нашего исследования обусловлена тем, что мы попытались сравнить несколько вариантов сонетов Уильяма Шекспира и сопоставить их с оригиналом.

Цель нашей работы: сравнить несколько вариантов перевода сонетов, чтобы показать, насколько отличаются переводы от первоисточника и друг от друга.

Поставленная цель требует реализации следующих задач:

1) отобрать несколько сонетов для анализа;

2) подобрать несколько вариантов переводов

выбранных сонетов;

3) сопоставить выбранные переводы с оригиналом;

4) определить художественную ценность каждого

перевода.

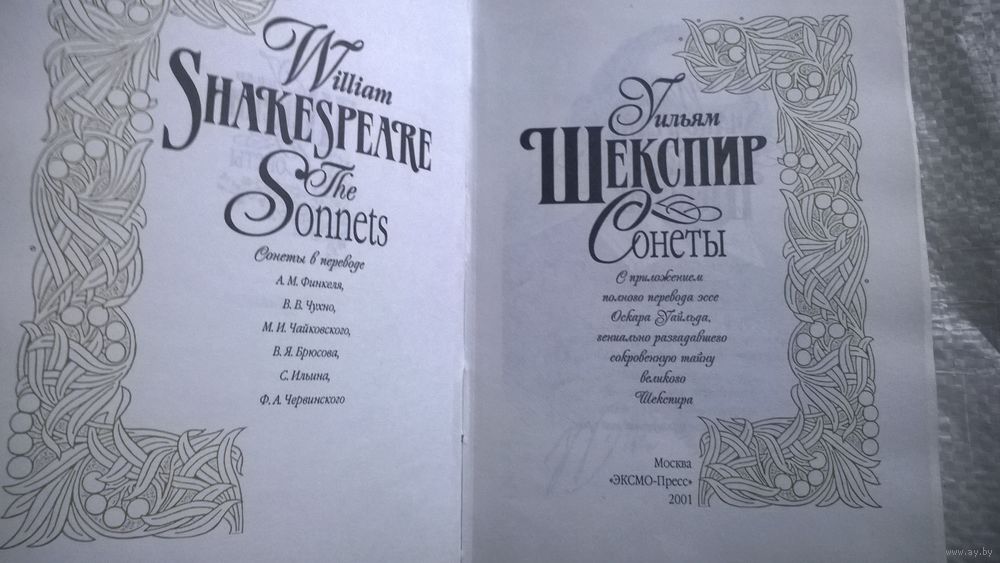

Объектом исследования выступили оригинальные тексты, их подстрочные переводы и переводы С.Я. Маршака, М. Чайковского, Н.Гербеля, М. Финкеля.

Предметом исследования является сравнительно-сопоставительный анализ переводов сонетов №1, №153, №99

В работе были применены следующие методы:

- описательный метод

- аналитический метод

- сравнительно-сопоставительный метод

Фактическим материалом нашей работы послужили три оригинальных текста сонетов У.Шекспира и их 15 переводов.

Практическая значимость нам видится в том, что результаты данного исследования и отдельные части работы могут быть использованы на уроках литературы в школе при изучении раздела «Литература эпохи Возрождения: творчество У. Шекспира», а также на уроках английского языка.

Глава I

Сегодня среди многочисленных почитателей

Шекспира в нашей стране едва ли можно найти

человека, незнакомого с сонетами. Они единодушно

признаны одним из величайших созданий

шекспировского гения. [4:1]

Они единодушно

признаны одним из величайших созданий

шекспировского гения. [4:1]

1.1. Сонет как жанр поэзии

Сонет – особая форма стихотворения, зародившаяся в XIII веке в поэзии прованских трубадуров. Из Прованса сонетная поэзия перешла в Италию, где достигла совершенства в творчестве Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо.

Классический итальянский сонет состоит из

четырнадцати строк и делится на две части –

октаву (восмистишие), включающую два катрена

(четверостишия), и секстет (шестистишие),

распадающийся на два терцета (трехстишия). От

итальянских поэтов форму сонета переняли в XVII

веке испанцы, французы и англичане. Своего

высшего расцвета сонетная поэзия достигла в

Англии в конце XVI-начале XVII века.

К форме сонета обращались Томас Уайет, Генри

Хоуард, граф Сарри, Филип Сидни, Эдмунд Спэнсер. В

последнее десятилетие XVI века написал свои

“Сонеты” и Шекспир. В то время была разработана

другая форма сонета, которая получила название

английской, или шекcпировской. В шекcпировском

сонете тоже четырнадцать строк, но он состоит из

трех четверостиший и заключительного куплета

(двустишия).

В то время была разработана

другая форма сонета, которая получила название

английской, или шекcпировской. В шекcпировском

сонете тоже четырнадцать строк, но он состоит из

трех четверостиший и заключительного куплета

(двустишия).

С самого зарождения сонетной поэзии стихотворения посвящались, одному лицу. Так возникали циклы сонетов, связанные внутренним единством.

Посвящения объединяют и “Сонеты” Шекспира. В подлиннике 126 сонетов обращены к другу, остальные – к возлюбленной. Однако в русских переводах некоторые сонеты, посвященные другу, обращены к женщине. В ряде случаев это объясняется отсутствием в английском языке грамматической категории рода, что часто затрудняет однозначное определение адресата сонета.

Сонетная форма стихотворения до сих пор

актуальна и применяется современными поэтами

как классическая форма создания поэтического

произведения. Стихотворения в форме сонетов

популярны при обучении стихосложению, так как

написание сонета требует определенного уровня

поэтического мастерства. [11:www.studentguide.ru]

[11:www.studentguide.ru]

1.2. Уильям Шекспир – мастер сонета

Уильям Шекспир – английский драматург, поэт,

актер эпохи Возрождения. Родился в маленьком

городке Стратфорд-на-Эйвоне 23 апреля 1564 и там же

умер 23 апреля 1616. В мировой истории – несомненно,

самый знаменитый и значимый драматург, оказавший

огромное влияние на развитие всего театрального

искусства. Сценические произведения Шекспира и

сегодня не сходят с театральных подмостков всего

мира.

Продолжает оставаться вплоть до наших дней

загадкой, несмотря на бесчисленные исследования,

самая знаменитая часть поэтического

наследия Шекспира – его сонеты. Всего их 154 и

большая часть была написана в 1592-1599 годах. Впервые

они были напечатаны в 1609 году без ведома автора.

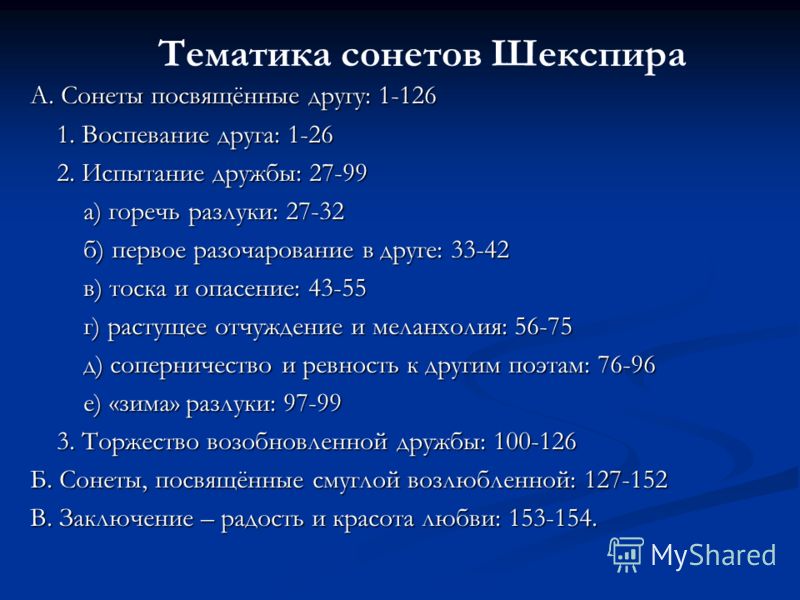

Весь цикл сонетов распадается на отдельные тематические группы [2:594]:

- Сонеты, посвящённые другу: 1—126

- Воспевание друга: 1—26

- Испытания дружбы: 27—99

- Горечь разлуки: 27—32

- Первое разочарование в друге: 33—42

- Тоска и опасения: 43—55

- Растущее отчуждение и меланхолия: 56—75

- Соперничество и ревность к другим поэтам: 76—96

- «Зима» разлуки: 97—99

- Торжество возобновлённой дружбы: 100—126

- Сонеты, посвящённые смуглой возлюбленной: 127—152

- Заключение – радость и красота любви: 153—154

Шекспир является одним из создателей так

называемой английской формы сонета, часто даже

называемой шекспировской.

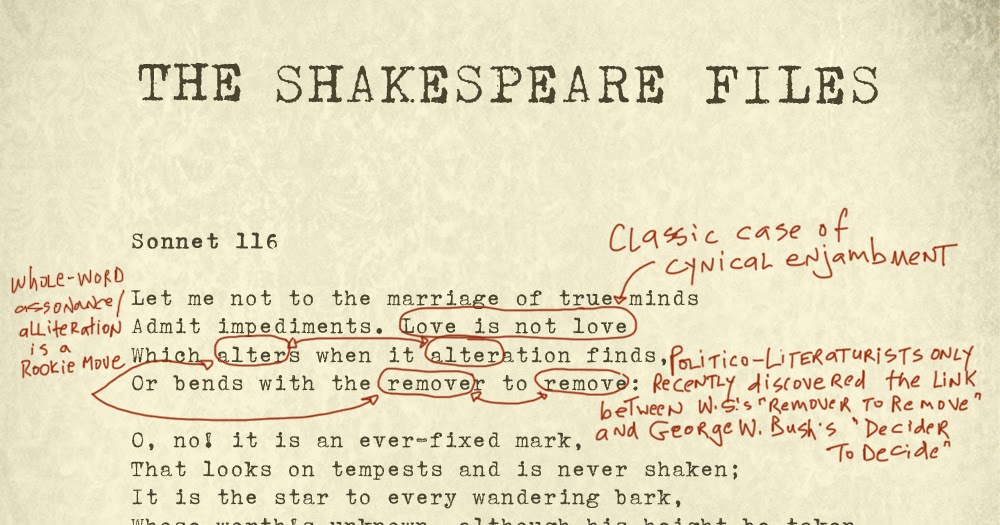

Английский сонет состоит из трёх катренов (12 строк) и заключительного двустишия, обычно подводящего итог сказанному или, напротив, содержащего контрастную по отношению к основной части сонета мысль. Сонеты Шекспира, как правило, написаны пятистопным ямбом с преимущественно мужской рифмой. Впрочем, Шекспир обращается с метром довольно свободно и во многих случаях можно обнаружить метрические колебания.

Сонеты У. Шекспира представляют собою одну из вершин мировой поэзии.[5:1]

1.3. История переводов сонетов У.Шекспира в России

Сонеты Шекспира стали известны широкой

публике не сразу. Почти столетие русская публика

знакомилась с переводами и переделками

шекспировских трагедий, ничего не зная о сонетах,

и еще почти столетие, вплоть до появления

переводов Маршака, считая их в лучшем случае

источником сведений о жизни великого драматурга,

а в худшем – изящной, но пустой забавой гения.

Одним из первых упоминаний Шекспира как автора сонетов принадлежит Пушкину. В своем знаменитом «Сонете» он, следуя примеру Вордсворта и Сент-Бёва, чьи стихотворения послужили ему источником [14: 122–1243], называет Шекспира в ряду классиков жанра, хотя и не дает его поэзии лаконичной, но четкой характеристики, подобной той, которую он дает сонетному творчеству Петрарки, Камоэнса, Мицкевича и самого Вордсворта. В 1841 году, Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды» включил сонеты и поэмы Шекспира в число произведений, составляющих «богатейшую сокровищницу лирической поэзии» [3:336].

Начало 40-х годов XIX века было временем

наибольшей популярности Шекспира в России,

подлинного шекспировского культа [6:317]. Стремясь

как можно полнее представить творчество

Шекспира, русские журналы обращаются и к его

лирике. «Видимо, все происходило так, как

написано» – резюмировал автор «Сына Отечества». В 1841 году в «Литературной газете» появляется и

переведенная с французского заметка. Ее автор,

ссылаясь на второстепенного английского

литератора Роджерса, утверждал, что «тот грешит

против имени Шекспира, кто почитает его автором

сонетов. Во всех шекспировских драмах

находятся многие места, носящие на себе

неопровержимый признак его духа… сонеты же,

напротив, не содержат в себе ни одной строки,

которой бы не мог написать какой-нибудь другой

стихотворец» [10:386].

В 1841 году в «Литературной газете» появляется и

переведенная с французского заметка. Ее автор,

ссылаясь на второстепенного английского

литератора Роджерса, утверждал, что «тот грешит

против имени Шекспира, кто почитает его автором

сонетов. Во всех шекспировских драмах

находятся многие места, носящие на себе

неопровержимый признак его духа… сонеты же,

напротив, не содержат в себе ни одной строки,

которой бы не мог написать какой-нибудь другой

стихотворец» [10:386].

В следующем, 1842 году в журнале «Отечественные записки» появилась статья В.П. Боткина «Шекспир как человек и лирик» – первый в русской критике разбор шекспировских сонетов. По мнению Боткина, они «дополняют то, что относительно внутренней настроенности Шекспира нельзя узнать из его драм».

В 1865-1868 годах Н.Гербель подготовил первое в

России полное собрание драматических

произведений Шекспира [7:522–526]. Его обращение к

переводу сонетов объясняется стремлением

представить в своем новом издании все сочинения

Шекспира. Именно Н.В.Гербель по-настоящему

познакомил с сонетами русского читателя , хотя,

несмотря на отдельные удачи, переводы эти были в

эстетическом отношении неравноценны, а

некоторые и просто слабы.

Именно Н.В.Гербель по-настоящему

познакомил с сонетами русского читателя , хотя,

несмотря на отдельные удачи, переводы эти были в

эстетическом отношении неравноценны, а

некоторые и просто слабы.

Переводы Н.Гербеля были отрицательно встречены русской критикой. «Смешно и жалко смотреть на эту неравную борьбу карлика с гигантом, лягушки с волом», – писал в рецензии на этот перевод Н.И. Стороженко и советовал Гербелю искупить свою вину перед читателями, переведя сонеты еще раз прозой.

В 1914 году Модест Чайковский впервые перевел

почти все сонеты пятистопным ямбом. К тому же

стоит отметить, что осуществленное Чайковским

издание было двуязычным – переводчик предлагал

читателю сравнить свою работу с оригиналом.

Однако это стремление к максимальной точности,

не подкрепленное достаточно высоким уровнем

поэтической техники, нередко делало переводы

Чайковского тяжеловесными и неуклюжими. И хотя у

Чайковского были свои удачи, заменить

венгеровское издание в сознании русского

читателя его работа не могла.

Главным событием в истории восприятия сонетов Шекспира на русской почве, безусловно, были переводы С. Маршака. Первый из них (32 сонет) появился в 1943 году в журнале «Знамя». Поэт здесь еще примеривался к Шекспиру – система рифмовки, стилистика, основные лексические средства были уже найдены, но отдельные неточные выражения, интонационные перебои, а главное, неловкое сочетание пятистопного и шестистопного стиха [8:188] придавали звучанию сонета какую-то нечеткость, особенно заметную на фоне напечатанных в том же номере журнала зрелых переводов С. Маршака из Вордсворта и Бёрнса. Шекспировская лирика была им уже увидена и осмыслена, оставалось как бы навести фокус. И в переводах Маршака, которые начинают печататься с 1945 года, от этой размытости не остается и следа – они строги и отточены. Успех определился сразу.

В 1948 году С.Маршак, был удостоен за свои

переводы сонетов Государственной премии.

В конце 1969 года в алма-атинском журнале «Простор» выходит несколько сонетов, а в 1977 году в сборнике «Шекспировские чтения» – все сонеты Шекспира в переводах харьковского лингвиста А.М. Финкеля, никогда не печатавшиеся при жизни автора. В предисловии к последней публикации А. Аникст заметил, что переводы Финкеля читаются труднее маршаковских, но эта «трудность чтения не следствие неумения, а неизбежный результат стремления Финкеля как можно полнее передать всю многосложность шекспировской лирики»[13:218] . Для А. Финкеля характерно стремление максимально приблизиться к оригиналу. И нередко ему удается довольно точно воспроизвести замысловатые контуры шекспировских образов, но порою ценой этого приближения оказывается какая-то академическая сухость интонация.

В этом году исполняется 402 года со дня публикации сонетов. Последние полтора столетия они известны в России.

Н.В. Гербель ввел сонеты в круг шекспировских

произведений, подлежащих переводу и осмыслению.

С.Я.Маршак превратил их в выдающееся явление

отечественной культуры.

Гербель ввел сонеты в круг шекспировских

произведений, подлежащих переводу и осмыслению.

С.Я.Маршак превратил их в выдающееся явление

отечественной культуры.

Глава II (Приложение 3)

Вывод: почти во всех переводах сохраняются шекспировские метафоры («красота не умирала», «наследник хранит память (о красоте розы)», «питаешь пламя», «топливом своей сущности», «украшенье мира», «расточаешь в скупости»), эпитеты («прекраснейших созданий», «зрелая роза», «нежный наследник»), также сохраняется парадокс («Создавая голод там, где находится изобилие»).

Однако, ближе всего к оригиналу перевод

Н.Гербеля, меньше всего приближен к оригиналу

перевод М.Чайковского. Перевод А.Финкеля

является самым простым с точки зрения

использования выразительных средств языка.

Перевод С.Маршака, на наш взгляд, является самым

удачным, поскольку в достаточной степени близок

к оригиналу и при этом является

высокохудожественным, так как сохраняет все

авторские выразительные средства языка (эпитеты,

метафоры-олицетворения, парадокс).

Заключение

Мы сравнили несколько вариантов переводов сонетов с целью показать, насколько отличаются переводы от первоисточника и друг от друга.

По итогам работы можно сделать следующие выводы:

1. Каждый автор вкладывал частичку своего

творчества в перевод сонетов.

2. Более всех творчески переосмысляет оригинал

сонета Н.Гербель.

3. Перевод М.Чайковского интересен с точки зрения

близости к оригиналу.

4. С.Маршак особенно удачно, на наш взгляд,

использует средства художественной

выразительности при переводе, тем самым, делая

произведение изящным и красивым.

5.Также нельзя было не заметить, что переводы

А.Финкеля очень похожи на переводы С.Маршака.

Скорее всего, это связано с тем, что в годы жизни

А.Финкеля были очень популярны переводы

С.Маршака и, возможно, А.Финкель, переводя

сонеты, опирался на переводы С. Маршака.

Маршака.

Каждый перевод является самостоятельным высокохудожественным произведением. Представляется интересным и перспективным продолжить сравнительно-сопоставительный анализ переводов всех оставшихся за рамками нашей работы сонетов У.Шекспира.

Приложение 1

Приложение 2

Список используемой литературы:

1. Англо-русский словарь.70000 слов и

выражений. Издание 13-е. – М, Советская

Энциклопедия, 1967.

2. Аникст,

А Поэмы, сонеты и стихотворения Шекспира.

//Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах.

Том 8. – М.: Искусство, 1960. – 594с.

3. Белинский, В.Г. Собрание

сочинений в 9 томах. Том III. – М., 1976. – 336 с.

4. Зорин, А. Андрей Зорин о переводах

// Шекспир В. Сонеты. – М., Радуга, 1984. – 35 с.

– 35 с.

5. Кушнер, Б. О переводах сонетов

Шекспира. – Питсбург: 2004. – 1 с

6. Левин Ю.Д. На путях к

реалистическому истолкованию Шекспира.// Шекспир

и русская литература (под редакцией акад. М.П.

Алексеева) – М. – Л.: , 1965. – 317 с.

7. Левин Ю.Д. Шестидесятые годы. //

Шекспир в русской культуре – М.: 1965. – 522–526 с.

8. Маршак С.Я. Собрание сочинений в 8

томах. Том. 8 Левин Ю.Д. Шестидесятые годы. //

Шекспир в русской культуре – М.: 1972. – 188 с.

9. Морозов М.М. Избранные статьи и

переводы – М.: 1954. – 269 с.

10. Сонеты Шекспира // Литературная

газета – М.:1841, №97. – 386 с.

11. Сонет в литературе эпохи

Возрождения//[Электронный ресурс]. WWW.STUDENTGUIDE.RU. – Режим доступа: http://studentguide.ru/shpargalki-po-zarubezhnoj-literature/sonet-v-literature-epoxi-vozrozhdeniya-novye-texnologii-obucheniya-na-urokax-literatury. html

html

12. Стилистический энциклопедический

словарь русского языка / ред. М.Н. Кожина. – М.:

Флинта: Наука, 2006. – 255 с.

13. Шекспировские чтения – М.: 1976-1977. – 218

с.

14. Яковлев, Н.В. Сонеты Пушкина в

сравнительно-историческом освещении // Пушкин в

мировой литературе – Л.: 1926. – 122 с.

15. Энциклопедический

словарь-справочник. Выразительные средства

русского языка и речевые ошибки и недочеты / Под

ред. А.П. Сковородникова. – М.: Флинта: Наука, 2005. –

356 с.

Читать «Сонеты (2)» — Шекспир Уильям — Страница 1

Уильям Шекспир

Сонеты. Гамлет

Перевод Николая Самойлова

От переводчика

Самый частый вопрос, который мне задают в последние пять лет: «Зачем ты тратишь время на переводы сонетов Шекспира, ведь есть прекрасный перевод Маршака, есть и другие, сделанные до и после него?». Он может возникнуть и у читателя этой книги. Отвечаю. Во первых, совершенству нет предела. Во вторых, со временем, меняются язык и взгляды на то, как нужно делать переводы. В третьих, мне захотелось попробовать свои силы в трудном и увлекательном деле перевода. Вот, что писал об искусстве перевода в письме Чуковскому Маршак: «Я то и дело получаю письма с просьбой разъяснить всякого рода невеждам, что это искусство, и очень трудное и сложное искусство. Сколько стихотворцев, праздных и ленивых, едва владеющих стихом и словом, носят звание поэта, а мастеров и подвижников перевода считают недостойными даже состоять в Союзе писателей. А я на своём личном опыте вижу, что из всех жанров, в которых я работаю, перевод стихов, пожалуй самый трудный… К сожалению, до сих пор ещё Гейне, Мицкевич, Байрон и другие большие поэты продолжают у нас выходить в ремесленных переводах…»

Отвечаю. Во первых, совершенству нет предела. Во вторых, со временем, меняются язык и взгляды на то, как нужно делать переводы. В третьих, мне захотелось попробовать свои силы в трудном и увлекательном деле перевода. Вот, что писал об искусстве перевода в письме Чуковскому Маршак: «Я то и дело получаю письма с просьбой разъяснить всякого рода невеждам, что это искусство, и очень трудное и сложное искусство. Сколько стихотворцев, праздных и ленивых, едва владеющих стихом и словом, носят звание поэта, а мастеров и подвижников перевода считают недостойными даже состоять в Союзе писателей. А я на своём личном опыте вижу, что из всех жанров, в которых я работаю, перевод стихов, пожалуй самый трудный… К сожалению, до сих пор ещё Гейне, Мицкевич, Байрон и другие большие поэты продолжают у нас выходить в ремесленных переводах…»

Французский поэт и теоретик литературы Никола Буало писал: «Сонет без промахов поэмы стоит длинной». Сегодня миллионы людей, хорошо знающих английский язык, способны сделать хороший подстрочник, художественный перевод в стихах единицы. Переводы достойные великого оригинала за сто лет можно по пальцам перечесть. Так жизнь подтверждает слова Маршака. Стремясь точнее перевести Шекспира, я за постулаты при работе принял девять заповедей Николая Гумилёва.

Переводы достойные великого оригинала за сто лет можно по пальцам перечесть. Так жизнь подтверждает слова Маршака. Стремясь точнее перевести Шекспира, я за постулаты при работе принял девять заповедей Николая Гумилёва.

Переводчик поэта должен быть сам поэтом, а, кроме того, внимательным исследователем и проникновенным критиком, который выбирая наиболее характерное для каждого автора, позволяет себе, в случае необходимости жертвовать остальным. Переводчик должен забыть свою личность, думая только о личности автора. Он должен обязательно соблюдать: число строк; метр и размер; чередованье рифм; характер словаря; тип сравнений; бережно относиться к эпитетам, метафорам…

Поэтому я во всём следовал оригиналу. У меня, как и в оригинале, сонеты с 1-го по 126-й обращены к другу, 127–154 к возлюбленной – «Смуглой леди сонетов». 40–42 и 133–134 переплетаются между собой. Они рассказывают о смятении поэта, узнавшего о том, что любимая изменила ему с другом. Какая гамма чувств! Но горечь, обида, отчаяние героя не могут убить нежности к обоим. В 42 сонете Шекспир говорит другу:

В 42 сонете Шекспир говорит другу:

Не вся печаль, что обладаешь той,

Которая в моей груди царила;

Больнее то, что, овладев тобой,

Она в тебе любовь ко мне убила.

В 133 обращается к возлюбленной:

Будь проклята, жестокая душа!

Мучения двоих – твоя заслуга,

От ран любви живу едва дыша

Зачем в рабы взяла ещё и друга?

Сердце поэта разрывается от любви и боли. Он пытается в 134 сонете разобраться, кто из двоих ему дороже?

В оковах друг! Готов принять решенье

И самого себя лишить всех прав.

Освободи его, мне в утешенье,

На мне, а не на нём срывай свой нрав.

Цикл сонетов – своеобразный дневник поэта, в котором он без утайки говорит о своих самых заветных чувствах.

Вечная тема любви переплетается с темой дружбы. Мы видим все оттенки этих чувств: восторг, благоговение, ревность, обида, отчаяние. Читая сонеты, вы вспомните своё детство, когда друзья были важнее девчонок. Потом, когда стали волновать девушки, ореол дружбы потускнел, но не померк совсем. Об этом и писал Шекспир.

Об этом и писал Шекспир.

С гордостью могу сказать, что я единственный, кто за двести лет правильно перевёл восьмую строку 66 сонета:

And strength by limping sway disabled,

и силу, которую хромое правление сделало немощной,

Маршак и Пастернак перевели:

И мощь в плену у немощи беззубой,

И видеть мощь у немощи в плену

Это явно не то, что хотел сказать автор. Да и трудно представить мощь в плену у немощи. Ключевым для понимания смысла этой строки является – хромое (неумелое) правление. Поэтому я, сохраняя мысль Шекспира, перевёл:

Из силы, правя, немощь создают,

В последней редакции:

И мощь правитель в немощь превратил.

Так правили Горбачёв и Ельцин. 66 сонет о нас сегодняшних, хоть и написан 400 лет назад.

За перевод «Гамлета» я взялся, прочитав статьи Корнея Чуковского о переводах пьес Шекспира. Он писал: «переводчица зачастую отсекает такие слова, без которых фраза становится непонятна, а порой и бессмысленна. Все эти культяпки человеческой речи, лишённой живых интонаций, не имеют, конечно, ничего общего с поэзией Шекспира.

Он приводит примеры таких культяпок:

«Уж стали ревновать!»

«Уж будто от любовницы! Уж память!»

«Но умереть должна – других обманет».

«Коль глупость с красотой, здесь дело тонко».

Мысль Шекспира приносится в жертву фетишу равнострочия». Я посмотрел другие переводы и убедился в правоте Чуковского. Ниже примеры из перевода «Гамлета» сделанного Лозинским:

«Священная и правая забота —

Обезопасить эту тьму людей,

Живущих и питающихся

Вашим Величеством».

Питающихся вашим величеством – тьму этих людоедов переводчик придумал.

«Наш сан не терпит, чтоб из-за угла

Всегда подстерегала нас случайность».

Подстерегают за углом, из-за угла нападают.

«Стою и сплю, взирая со стыдом,

Как смерть вот – вот поглотит двадцать тысяч,

Что ради прихоти и вздорной славы

Идут в могилу, как в постель, сражаться».

Тут сразу множество нелепостей: Стою и сплю, да ещё и взирая со стыдом! В могилу не ходят, в постель ложатся, и не затем, чтобы сражаться. Делая перевод, старался не повторять подобных ошибок. Судя по отзывам в интернете, мне это удалось. Большую помощь в работе мне оказал прозаический перевод трагедии, сделанный М. М. Морозовым и комментарии к нему. Выражаю благодарность всем, кто материально и морально помог мне в издании этой книги.

Делая перевод, старался не повторять подобных ошибок. Судя по отзывам в интернете, мне это удалось. Большую помощь в работе мне оказал прозаический перевод трагедии, сделанный М. М. Морозовым и комментарии к нему. Выражаю благодарность всем, кто материально и морально помог мне в издании этой книги.

Николай Самойлов

Сонеты

1. «От перла красоты потомство ждём…»

Потомство ждём от перла красоты —

Так роза красоты не умирает;

Когда увянут зрелые цветы,

Наследники их облик сохраняют.

Но ты обвенчан взглядом ясных глаз,

Своею красотой любовь питаешь,

При изобилии, себя за разом раз,

Как злейший враг, на голод обрекаешь.

Ты – украшенье мира, эталон,

Красот весны единственный глашатай,

Свой милый облик, хороня в бутон,

Как скряга, расточаешь скудной платой.

Не будь обжорой, объедая мир,

С могилой, на двоих, устроив пир.

Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Уроки литературы в 8 классе из книги Н.

В.Беляевой

В.Беляевой

Урок 66. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»

Урок 67. Сонет как форма лирической поэзии

У. ШЕКСПИР. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

УРОК 66

Основное содержание урока

Краткий рассказ о писателе. Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» и «вечные образы» в

трагедии Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Фрагменты трагедии в актёрском исполнении.

Основные виды деятельности.

Составление тезисов статьи учебника «Уильям Шекспир». Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии. Восприятие и выразительное чтение

фрагментов трагедии. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев трагедии, её идейно-эмоциональ ного содержания. Работа со

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие конфликт.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

I. Краткий рассказ учителя о Шекспире, его творчестве (см. материал ниже)

с показом изображений писателя и памятников ему (см. ниже) и включением сообщений учащихся об истории создания трагедии «Ромео и Джульетта» и иллюстрациях к ней (см.: http://top-antropos.com/ literature/item/165-william-shakespeare-romeo-and-juliet).

II. Чтение и обсуждение статьи учебника «Уильям Шекспир» (см. статью ниже):

— Где родился Шекспир? Какое образование он получил?

— Как Шекспир связал свою судьбу с театром?

— Какие мысли и настроения характерны для его раннего творчества?

— Почему второй период творчества Шекспира называют трагическим?

— Какой характер приобретает творчество Шекспира в последние годы?

— Почему лучшие театры мира до сих пор ставят пьесы Шекспира?

— Ответ на вопрос 3 из раздела учебника «Проверьте себя».

III. Изображения Шекспира и памятники ему

— Рассмотрите изображения Шекспира. Ответьте на вопрос из раздела учебника «Литература и другие виды искусства».

IV. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности

Пересказ подготовленными учащимися основных событий трагедии «Ромео и Джульетта».

Прослушивание в актёрском исполнении и обсуждение фрагмента из трагедии (акт второй, сцена 2) (см. текст ниже):

— Ответы на вопросы 1—2 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

— Ответ на вопрос 4 из раздела учебника «Проверьте себя».

— Охарактеризуйте Джульетту. Какие слова трагедии говорят о её чистоте, высокой нравственности и верности своей любви?

— Охарактеризуйте Ромео. Докажите, что его любовь к Джульетте настоящая, преданная и верная.

— Подумайте, почему события и герои трагедии волнуют читателей и зрителей и сегодня.

Прослушивание в актёрском исполнении и обсуждение фрагмента из трагедии (акт третий, сцена 5) (см. текст ниже):

текст ниже):

— Ответ на вопрос 3 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

— В чём счастье и трагедия влюблённых?

— Почему Ромео и Джульетта погибают? Что хотел этим сказать Шекспир?

V. Практическая работа.

Устный и письменный анализ эпизода трагедии «Прощание Ромео и Джульетты» (акт третий, сцена 5).

Выберите из примерного плана анализа эпизода драматического произведения пункты, актуальные для анализа

данного эпизода. Расскажите о содержании нескольких пунктов вашего плана.

Примерный план анализа эпизода драматического произведения:

I. Эпизод как самостоятельный структурный элемент, законченное целое (завязка, развитие действия, кульминация, развязка эпизода).

1. Речевой строй эпизода — диалог:

— основной конфликт диалога;

— речевые характеристики героев;

— особенности авторских ремарок;

— подтекст.

2. Роль изобразительно-выразительных средств в эпизоде.

3. Эмоциональный пафос эпизода.

4. Мастерство писателя, особенности писательского стиля.

II. Эпизод как часть пьесы, звено в общей цепи событий.

5. Место эпизода в развитии сюжета и композиции.

6. Герои эпизода в системе образов произведения.

7. Отражение в эпизоде особенностей жанра и литературного направления.

8. Связь темы, проблемы и конфликта эпизода с темой, проблематикой и конфликтом всего произведения.

9. Выражение в эпизоде авторской позиции.

10. Значение эпизода для раскрытия идейного смысла произведения.

VI. Конфликт как основа сюжета драматического произведения

О б о б щ а ю щ а я б е с е д а:

Что такое конфликт литературного произведения?

КОНФЛИКТ

— (от лат. conflictus — столкновение) — острое столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и жизненных принципов, положенное в основу действия

художественного произведения. К. выражается в противоборстве, противоречии, столкновении между героями, группами героев, героем и обществом или во

внутренней борьбе героя с самим собой. Развитие К. приводит в движение сюжетное действие. К. может быть разрешимым или неразрешимым (трагический К.), явным или скрытым, внешним (прямые

столкновения характеров) или внутренним (противоборство в душе героя). Особое значение как элемент сюжета имеет в драматургических произведениях.

(«Словарь литературоведческих терминов»)

Развитие К. приводит в движение сюжетное действие. К. может быть разрешимым или неразрешимым (трагический К.), явным или скрытым, внешним (прямые

столкновения характеров) или внутренним (противоборство в душе героя). Особое значение как элемент сюжета имеет в драматургических произведениях.

(«Словарь литературоведческих терминов»)

Пользуясь определением из «Словаря литературоведческих терминов», охарактеризуйте основной конфликт трагедии «Ромео и Джульетта».

VII. «Вечные проблемы» и «вечные образы» в трагедии Шекспира

О б о б щ а ю щ а я б е с е д а:

Какие проблемы литературы называют вечными?

Какие проблемы трагедии «Ромео и Джульетта» можно считать вечными?

Что такое вечные образы в литературе?

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ

— художественные образы, которые, возникнув в конкретных исторических условиях, приобретают настолько очевидную внеисторическую значимость,

что впоследствии, превращаясь в своеобразные символы, так называемые «сверхтипы», вновь и вновь возникают в творчестве писателей последующих эпох

(например, образ Гамлета, героя одноименной трагедии У. Шекспира, получил воплощение в одноименных трагедиях А.Н. Сумарокова и Ж.-Ф. Дюсиса,

рассказе И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда», поэзии А.А. Блока, Б.Л. Пастернака, М.И. Цветаевой и др.).

Шекспира, получил воплощение в одноименных трагедиях А.Н. Сумарокова и Ж.-Ф. Дюсиса,

рассказе И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда», поэзии А.А. Блока, Б.Л. Пастернака, М.И. Цветаевой и др.).

В В. о. запечатлены главные качества и свойства человеческой личности (готовность к самопожертвованию, стремление обрести истину, тяга к идеалу,

поиски смысла жизни и др.). и широта типизации В. о. так велики, что меняющаяся историческая обстановка позволяет развивать заложенный в них универсальный

смысл, усиливая те или иные оттенки. К В. о. относят, например, Прометея, Фауста, Дон Жуана, Дон Кихота, Гамлета. В. о. не следует смешивать с образами

так называемых типических героев.

Можно ли считать образы Ромео и Джульетты вечными? Обоснуйте свой ответ.

*В каких произведениях трагедия Ромео и Джульетты повторилась в иное историческое время?

Чем повесть Г. Щербаковой «Вам и не снилось» близка трагедии Шекспира?

Выполнение задания 2 из раздела учебника «Проверьте себя» (после статьи «Уильям Шекспир»).

Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Проверьте себя».

И т о г о в ы й в о п р о с:

Какие вечные проблемы поднимает Шекспир в трагедии «Ромео и Джульетта»?

Домашнее задание

Составить тезисы статьи учебника «Уильям Шекспир». Подготовить выразительное чтение одного из монологов трагедии.

Письменно ответить на итоговый вопрос урока или письменно проанализировать один из эпизодов трагедии (по выбору учащихся).

Индивидуальные задания.

Подготовить выразительное чтение сонетов Шекспира (по выбору учителя).

Подготовить сообщение об истории возникновения сонета с использованием справочной

литературы и ресурсов Интернета. См. страницу Сонет: история и особенности жанра .

СОНЕТ КАК ФОРМА ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

УРОК 67

Основное содержание урока

Строгость формы сонетов в сочетании с живой мыслью и подлинными чувствами. Воспевание Шекспиром любви и дружбы.

Основные виды деятельности.

Восприятие и выразительное чтение сонетов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение сонета, литературная викторина.

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

I. Строгость формы сонетов в сочетании с живой мыслью и подлинными чувствами

Концерт-миниатюра из сонетов Шекспира:

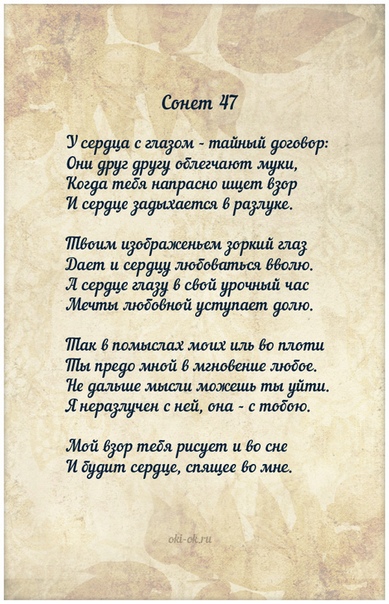

сонеты 8, 18, 21, 25, 47, 56, 78, 99, 102, 116 (по выбору учителя).

Вступительная беседа:

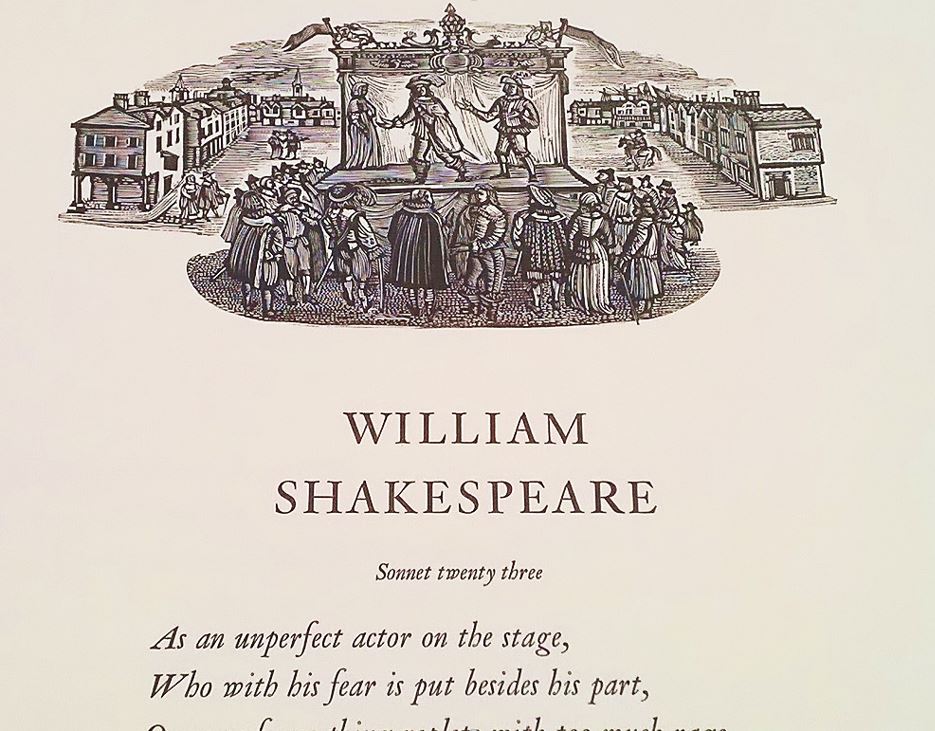

В 1599 году были впервые опубликованы два сонета – 138-й и 144-й, а в 1609 году вышло первое издание – все сто пятьдесят четыре сонета, которые создавались в промежутке от 1592 до 1598 гг.

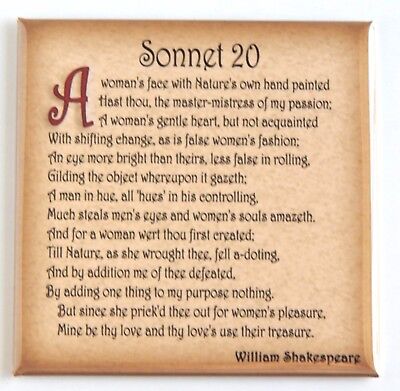

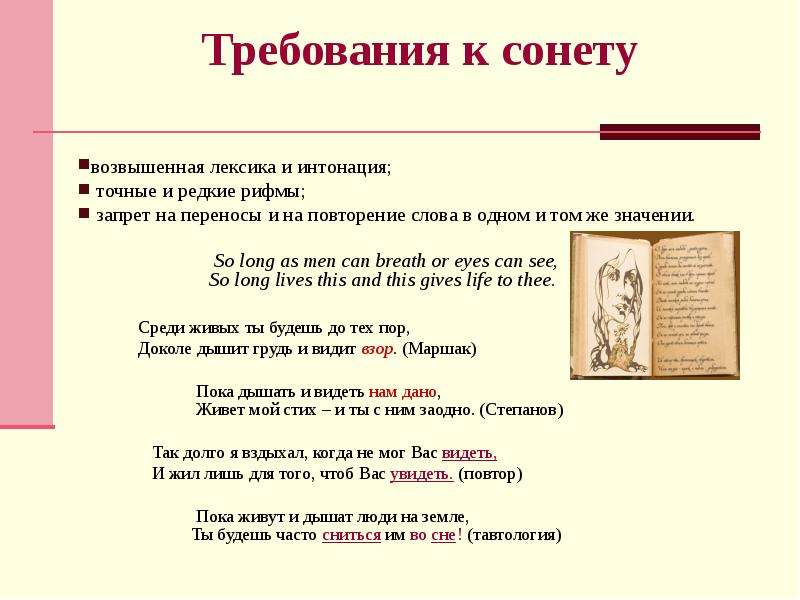

Традиционно стилевыми требованиями к сонету являются:

1.Возвышенная лексика и интонация.

2.Точные рифмы.

3.Запрет на переносы и на повторение знаменательного слова в одном и том же значении.

В 90-е годы XVI века сонет становится наиболее распространенной поэтической формой в Англии. В эту эпоху он не являлся достоянием только аристократических кругов.

В эту эпоху он не являлся достоянием только аристократических кругов.

Уже в 1598 году Фрэнсис Мерез в своей «Сокровищнице Паллады» помещает восторженный отзыв о сонетах.

Другой современник Шекспира, Ричард Барнфилд, утверждал, что за свои поэтические произведения Шекспир «записан в бессмертную книгу славы». По мнению Томаса Нэша, Шекспир – поэт не уступает Шекспиру-драматургу.

— Какие темы поднимает в сонетах автор? Можно ли их назвать вечными? Обоснуйте свой ответ.

— Что такое сонет?

СОНЕТ — (от итал. sonette — песенка) — стихотворная форма: стихотворение из 14-ти строк, состоящее из двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший

(терцетов). Возник в Сицилии в XIII в., позднее к этой форме обращались Ф. Петрарка, Данте, У. Шекспир (шекспировский С. состоит из трех четверостиший

и заключительного двустишия) и др.

Первый русский сонет принадлежит В.К. Тредиаковскому. В ХХ в. С. стал популярным жанром философской и любовной лирики. Изысканной поэтической формой

считается венок сонетов — поэма из пятнадцати С. , связанных между собой таким образом, что последний стих предыдущего С. повторяется в первой строке

следующего, а завершающий произведение С. (магистральный, т. е. основной) состоит из первых строк всех предшествующих, например, «Венок сонетов»

В. Солоухина («Венок сонетов — давняя мечта…»).

, связанных между собой таким образом, что последний стих предыдущего С. повторяется в первой строке

следующего, а завершающий произведение С. (магистральный, т. е. основной) состоит из первых строк всех предшествующих, например, «Венок сонетов»

В. Солоухина («Венок сонетов — давняя мечта…»).

— Как построены сонеты? Что общего вы заметили в их построении?

— Поэтесса Новелла Матвеева в своём стихотворении «К сонету» пишет:

На четырёх на бронзовых своих

Широких ножках, вроде львиных лап,

Четырнадцатистрочный прочный стих

Стоит в веках — и сдвинулся хотя б!

На какие особенности сонетной формы указывает Н. Матвеева?

(4 строфы, 14 строк, прочная, неизменная во времени поэтическая форма.)

Какие законы построения сонета указывает теоретик классицизма Н. Буало в книге «Поэтическое искусство» (перевод Э. А. Линецкой)?

В тот день, когда он(1) был на стихоплётов зол,

Законы строгие Сонета изобрёл.

Вначале, молвил он, должны быть два катрена;

Соединяют их две рифмы неизменно;

Двумя терцетами кончается Сонет:

Мысль завершённую хранит любой терцет.

В Сонете Аполлон завёл порядок строгий:

Он указал размер и сосчитал все слоги,

В нём повторять слова поэтам запретил

И бледный, вялый стих сурово осудил.

Теперь гордится он работой не напрасной,

Поэму в сотни строк затмит Сонет прекрасный(2).

1. Аполлон. — Н. Б.

2. Буало Н. Поэтическое искусство. — М., 1957. — С. 70.

II. Краткое сообщение ученика об истории возникновения сонета. См. страницу Сонет: история и особенности жанра .

III. Воспевание Шекспиром любви и дружбы

Групповая работа:

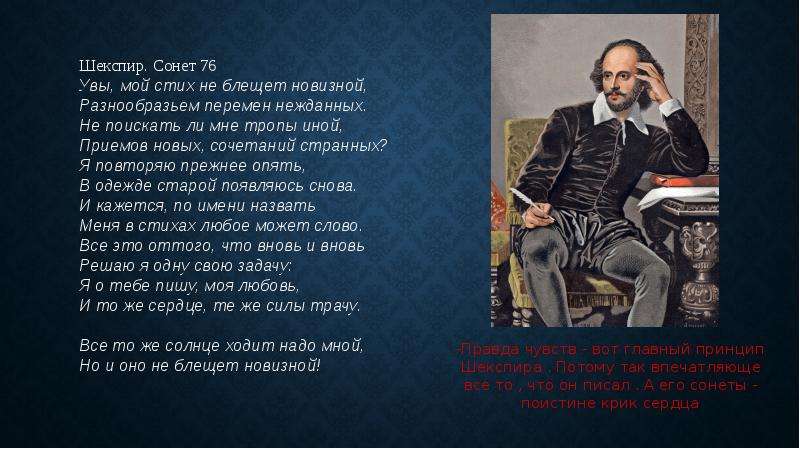

Группа 1. Прочитайте выразительно сонет 76 (см. текст ниже).

Докажите, что это сонет.

Какова его тема?

Ответы на вопросы из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 2. Прочитайте выразительно сонет 130 (см. текст ниже).

Докажите, что это сонет.

Какова его тема?

Выполнение задания 2 из раздела учебника «Учимся читать выразительно».

Почему лирический герой воспевает не внешнюю красоту возлюбленной, а своё чувство к ней?

*Группа 3. Прочитайте сонет 66 в переводах Б. Пастернака и С. Маршака (см. текст ниже).

Какова тема сонета?

Сравните переводы с оригиналом на английском языке и с подстрочником.

В чём преимущества каждого перевода?

В чём особенности художественной формы этих переводов?

*Попытайтесь сделать свой перевод сонета 66.

Sonnet LXVI[2]

Tired with all these, for restful death I cry,

As, to behold desert a beggar born,

And needy nothing trimm’d in jollity,

And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplased,

And maiden virtue rudely shrumpeted,

And right perfection wrongfully disgraced,

And strenght by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,

And folly doctor-like controlling skill,

And simple truth miscall’d simplicity,

And captive good attending captain ill:

Tired with all these, from these would I be gone,

Save that, to die, I leave my love along.

IV. Практическая работа.

Устный и письменный анализ одного из сонетов Шекспира или сопоставление переводов сонета 66.

(Работа может быть завершена дома.)

V. Чтение «Венка сонетов» В. Солоухина (см. текст ниже):

— Какие вечные темы и проблемы, близкие Шекспиру, содержит «Венок сонетов»?

И т о г о в ы й в о п р о с:

Какие вопросы поднимает и решает Шекспир в своих сонетах?

Домашнее задание

Выучить наизусть один из сонетов Шекспира и сделать его письменный анализ

или письменно ответить на итоговый вопрос урока

(по выбору учащихся).

Прочитать комедию Мольера «Мещанин во дворянстве».

Повторить сведения о классицизме.

Индивидуальное задание.

Подготовить сообщение о Мольере с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (см.: http://www.litra.ru/biography/get/biid/00736611190806398663).

Следующие уроки: Ж. -Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) >>>

-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) >>>

Источник: Беляева Н. В. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2017.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

(1564 – 1616)

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

О жизни Шекспира мы знаем мало. Шекспир не писал воспоминаний и не вел дневника. Рукописи его пьес утеряны. Те немногие клочки бумаги, на которых сохранилось несколько строк, написанных рукой самого Шекспира, или просто стоит его подпись, считаются редчайшими историческими ценностями.

Многие поколения ученых, в том числе русских и советских, неутомимо и упорно, по крупинке собирали данные о жизни Шекспира, сопоставляли их, сравнивали, строили догадки и проверяли их.

Нужно было положить бесконечно много труда, чтобы мы могли прочитать теперь о Шекспире то, что должен знать о нем каждый образованный человек.

Вильям Шекспир родился 23 апреля 1564 г. в маленьком английском городе Стратфорде, расположенном на реке Эйвон. Его отец был ремесленником и купцом.

Когда Шекспиру было немногим более двадцати лет, он отправился в Лондон. Оказавшись в большом городе без средств, без друзей и знакомых, Шекспир, как

утверждает предание, зарабатывал первое время на жизнь тем, что караулил около театра лошадей, на которых приезжали знатные господа. Позже – это известно

достоверно – Шекспир стал служить в самом театре: следил, чтобы актеры вовремя выходили на сцену, переписывал роли, заменял суфлера – словом, хорошо узнал

закулисную жизнь театра.

Его отец был ремесленником и купцом.

Когда Шекспиру было немногим более двадцати лет, он отправился в Лондон. Оказавшись в большом городе без средств, без друзей и знакомых, Шекспир, как

утверждает предание, зарабатывал первое время на жизнь тем, что караулил около театра лошадей, на которых приезжали знатные господа. Позже – это известно

достоверно – Шекспир стал служить в самом театре: следил, чтобы актеры вовремя выходили на сцену, переписывал роли, заменял суфлера – словом, хорошо узнал

закулисную жизнь театра.

Потом Шекспиру начали поручать маленькие роли в театре. Большим актером он не стал, но так метко высказывался в своих пьесах об актерском искусстве, а главное, так мастерски строил свои пьесы, что это свидетельствовало о поразительном знании сцены.

Шекспир писал не только пьесы. Его стихотворения – сонеты пленяли современников и продолжают пленять потомков силой чувств, глубиной мысли,

изяществом формы. На русский язык шекспировские сонеты замечательно перевел Самуил Яковлевич Маршак.

Но главным делом Шекспира, страстью всей его жизни было создание пьес.

Ликующая радость жизни, прославление здорового, сильного, отважного, ярко чувствующего, смело думающего человека – вот основное в первых пьесах Шекспира – комедиях: «Укрощение строптивой», «Комедия ошибок», «Два веронца», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь» (1593–1600). В них выражена важная для эпохи Возрождения мысль: о человеке нужно судить не по платью, не по званию, не по сословию и богатству, а по его уму, отваге, благородству.

В пьесе «Два веронца» Шекспир прославляет постоянство в дружбе, верность в любви, мужество, готовность отстоять свое счастье в борьбе. Действие многих своих пьес, особенно ранних, Шекспир переносит в Италию, которая была родиной гуманизма, а сюжеты охотно заимствует из произведений итальянских писателей эпохи Возрождения.

Трудно найти в мировой драматургии пьесу такую же сказочно-веселую и волшебную, как «Сон в летнюю ночь». Поэтическое воображение Шекспира породило в ней образы

Горчичного Зернышка, Паутинки, Мотылька, близкие к героям народных сказок. Их участие в судьбе влюбленных приводит к счастливой развязке.

Поэтическое воображение Шекспира породило в ней образы

Горчичного Зернышка, Паутинки, Мотылька, близкие к героям народных сказок. Их участие в судьбе влюбленных приводит к счастливой развязке.

Но в ту жестокую эпоху гуманистическим идеям Возрождения не суждено было победить. Шекспир с горечью ощущает это. В следующих пьесах он изображает столкновение идеалов Возрождения с действительностью, и краски этих пьес становятся мрачнее. В творчестве Шекспира начинает звучать тема гибели особенно дорогих ему героев, воплощающих светлые гуманистические идеи.

Юные Ромео и Джульетта – герои первой великой трагедии Шекспира (1597) – пламенно любят друг друга. Но их любовь наталкивается на непреодолимую преграду – старинную вражду семейств. В неравном поединке с вековыми предрассудками Ромео и Джульетта гибнут. Однако в их любви, которая не пожелала мириться с предубеждениями старины, заключена высокая нравственная победа.

Театр, где работал Шекспир и где шли его пьесы, был похож на круглый загон под открытым небом. Часами стояли в тесном загоне солдаты, рыбаки, ремесленники,

торговцы, школяры, не отрываясь смотрели на сцену, в напряженной тишине слушали речи героев.

Часами стояли в тесном загоне солдаты, рыбаки, ремесленники,

торговцы, школяры, не отрываясь смотрели на сцену, в напряженной тишине слушали речи героев.

Что же заставляло простых лондонцев валить толпой в этот театр, например, на представление шекспировского «Юлия Цезаря»?

Они видели на сцене властолюбивого правителя, покорившего Рим, его прежних друзей – республиканцев, составивших против него заговор, развитие и неудачу этого заговора. Лондонцы недавно пережили борьбу двух королев – Елизаветы и Марии Стюарт (для Марии эта борьба окончилась плахой). Они чувствовали в воздухе дымок новых смут и заговоров. Они ощущали в пьесе горячее дыхание страстей своего времени. И может быть, некоторые из них смутно догадывались, что не диктатор Цезарь, прославленный и возвеличенный историей, а Брут, терпящий поражение, погибающий, но несогласный мириться с рабством, настоящий герой этой трагедии!

После постановки «Юлия Цезаря», с 1601 по 1608 г., Шекспир создал самые великие трагедии: «Гамлет»,

«Король Лир», «Макбет» и «Отелло».

Датский, принц Гамлет горько скорбит об умершем отце. Но вдруг он с ужасом узнает, что отец не умер, а убит. Убийца – родной брат убитого, дядя Гамлета – не только унаследовал престол покойного короля, но и женился на его вдове – матери Гамлета. Гамлет вначале обличает лицемерие коронованного преступника, а затем мстит ему за смерть отца. Но это только внешние события пьесы.

Нелегко кратко пересказать, а тем более истолковать эту трагедию Шекспира. Если собрать вместе все статьи и книги на разных языках мира, посвященные этой пьесе, из них можно составить большую библиотеку.

Некоторые видели в Гамлете прежде всего нерешительность, слабость, колебания. Так возникло выражение гамлетизм. Его употребляли, когда хотели сказать о мучительной раздвоенности человека, который осознал свой долг, но не мог решиться на действие. Другие писатели, философы, актеры не соглашались считать Гамлета слабым человеком.

Одно из наиболее глубоких истолкований образа Гамлета принадлежит великому русскому критику В. Г. Белинскому. Белинский писал о Гамлете: «Это душа,

рожденная для добра и еще в первый раз увидевшая зло во всей его гнусности». Одиночество Гамлета – это одиночество человека, который опередил свое время,

находится с ним в трагическом разладе и потому погибает.

Г. Белинскому. Белинский писал о Гамлете: «Это душа,

рожденная для добра и еще в первый раз увидевшая зло во всей его гнусности». Одиночество Гамлета – это одиночество человека, который опередил свое время,

находится с ним в трагическом разладе и потому погибает.

Погибает и благородный мавр Отелло – герой другой трагедии Шекспира. Отелло казнит себя за то, что открыл свою душу Яго, оклеветавшему его жену Дездемону. Но гибель Отелло – это победа его веры в человека. Отелло умирает с сознанием, что Дездемона невиновна. Его вера в нее и вера в людей торжествует. Зловещую фигуру короля-убийцы, захватившего власть в свои руки ценой кровавого злодеяния, рисует Шекспир в трагедии «Макбет». В «Короле Лире» он изображает, как уродуют человеческую душу деспотизм и безграничное самовластие. Только испытав на себе ужас зависимости от тиранов, король Лир перед смертью становится настоящим человеком.

Жизнь Шекспира была небогата значительными событиями. Военные и политические бури проносились над Европой. Англия вела войны, выигрывала морские сражения. Составлялись и рушились заговоры. А Шекспир не принимал участия ни в одном из этих событий. Он писал пьесы. Английские корабли бороздили далекие моря и открывали неведомые земли. А Шекспир переезжал только с одного берега Темзы на другой да иногда совершал поездку в родной Стратфорд, чтобы, вернувшись в Лондон, снова взяться за перо.

Англия вела войны, выигрывала морские сражения. Составлялись и рушились заговоры. А Шекспир не принимал участия ни в одном из этих событий. Он писал пьесы. Английские корабли бороздили далекие моря и открывали неведомые земли. А Шекспир переезжал только с одного берега Темзы на другой да иногда совершал поездку в родной Стратфорд, чтобы, вернувшись в Лондон, снова взяться за перо.

Но не было такого чувства, такой судьбы, таких потрясений, которых Шекспир не пережил бы, создавая свои наполненные дыханием современности и бессмертными мыслями пьесы!

Самые дорогие Шекспиру герои этих пьес гибнут, сталкиваясь с непреодолимым для них злом, но побеждают не их враги, побеждает вера в человека, в его ум и душу, вера в право и долг восставать против всего, что несет людям горе, порабощает их, искажает их жизнь и чувства.

Характеры людей и обстоятельства, в которых они действуют, изображены Шекспиром во всей сложности и глубине чувств, в движении, в развитии, в переменах. Они – создания великого и зоркого художника, знавшего, как сложна и многообразна жизнь и правдиво ее изображавшего.

Они – создания великого и зоркого художника, знавшего, как сложна и многообразна жизнь и правдиво ее изображавшего.

В последние годы творчества Шекспира (1608–1612) его пьесы приобретают иной характер. Они несколько удаляются от реальной жизни. В них начинают звучать фантастические мотивы.

Но и в этих пьесах: «Перикл», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Буря» – Шекспир осуждает деспотизм и своевластие, встает на защиту дорогих ему идеалов, прославляет силу любви, веру в лучшие побуждения человека, утверждает естественное равенство всех людей. Восклицание героя одной из этих пьес: «Как прекрасно человечество!» – может служить знаменем эпохи Возрождения, подарившей миру Шекспира.

В 1612 г. Шекспир написал свою последнюю пьесу – «Буря». Вскоре он оставил театр, а в 1616 г., в день, когда ему исполнилось 52 года, умер. Шекспир был

похоронен в церкви родного Стратфорда. Сюда до сих пор со всех концов мира приезжают почитатели его таланта, чтобы поклониться могиле великого драматурга,

посетить дом, где он жил, посмотреть его пьесы в Стратфордском мемориальном театре.

После смерти Шекспира нашлись люди, которые стали утверждать, что Шекспир не был Шекспиром, что скромный актер не мог написать тех пьес, которые и при его жизни, и после смерти были известны как творения Шекспира. Эти люди хотели во что бы то ни стало доказать, что сын простого англичанина, выходец из народа не мог быть гениальным драматургом.

Каких только знатных вельмож не называли они авторами пьес Шекспира! К каким только «доказательствам» не прибегали в этом стремлении!

Понадобилось немало времени и труда, чтобы опровергнуть все это и доказать, что происхождение Шекспира, его близость к народу не помешали, а помогли ему создать то, чем гордится все человечество.

Источник: Детская энциклопедия. Том 11. Язык и литература. – М.: Просвещение, 1968, стр. 123–126.

(вернуться к уроку)

Биография У. Шекспира

(1564 – 1616)

Уильям Шекспир — великий английский поэт и драматург эпохи Возрождения.

Время, в которое жил и творил Шекспир, было переломным в истории Западной Европы. Шекспир был современником великой эпохи, получившей название «Возрождение».

Устои феодального общества рушились, их подрывал новый класс — буржуазия, уходили в прошлое многие укоренившиеся представления о жизни, рушились старые

идеалы и возникали новые. В Англии более интенсивно, чем где-либо в Европе, складывался капиталистический способ производства. Это был период бурного роста

богатства и одновременно широкого распространения нищеты. В обществе появлялись люди, стремившиеся по-новому осмыслить жизнь и назначение человека.

Возникло новое гуманистическое мировоззрение, которое утверждало величие, красоту и бесконечные возможности человека. Как и другие гуманисты, Шекспир

верил, что лучшие начала в мире и человеке в конечном итоге восторжествуют. Жизнь, однако же, шла иным путем. Долгий трехвековой путь итальянского

гуманизма в Англии укладывался в рамки одного XVI века. На мгновение освежив величие человеческого духа, радости открытия и познания мира, пронеслось над

страной великое Возрождение, пронеслось и погасло.

Шекспир был современником великой эпохи, получившей название «Возрождение».

Устои феодального общества рушились, их подрывал новый класс — буржуазия, уходили в прошлое многие укоренившиеся представления о жизни, рушились старые

идеалы и возникали новые. В Англии более интенсивно, чем где-либо в Европе, складывался капиталистический способ производства. Это был период бурного роста

богатства и одновременно широкого распространения нищеты. В обществе появлялись люди, стремившиеся по-новому осмыслить жизнь и назначение человека.

Возникло новое гуманистическое мировоззрение, которое утверждало величие, красоту и бесконечные возможности человека. Как и другие гуманисты, Шекспир

верил, что лучшие начала в мире и человеке в конечном итоге восторжествуют. Жизнь, однако же, шла иным путем. Долгий трехвековой путь итальянского

гуманизма в Англии укладывался в рамки одного XVI века. На мгновение освежив величие человеческого духа, радости открытия и познания мира, пронеслось над

страной великое Возрождение, пронеслось и погасло. Открывает эпоху английского Возрождения Томас Мор, а закрывает ее Шекспир.

Открывает эпоху английского Возрождения Томас Мор, а закрывает ее Шекспир.

О жизни великого драматурга сохранилось мало сведений, так как в глазах современников он отнюдь не был таким великим человеком, каким его признали последующие поколения. Его жизнь и творчество обросли легендами. Многие ученые по крупинке собирали данные о Шекспире, строили догадки, проверяли гипотезы и заполняли пробелы в его биографии. Документы, которые удалось найти, касаются в основном имущественных дел драматурга, зато о театральной деятельности Шекспира имеются более подробные сведения.

Шекспир родился в маленьком провинциальном городке Стрэтфорде, расположенном на реке Эйвон. Отец Шекспира был состоятельным ремесленником и торговцем. Свое

детство Шекспир провел среди простых людей, глубоко усвоив живой народный язык. Начальное образование будущий драматург получил в грамматической школе

Стрэтфорда, где главным предметом изучения были древние языки. Здесь Шекспир усвоил латынь и древнегреческий. На этом его официальное образование закончилось,

так как уже с четырнадцатилетнего возраста он был вынужден помогать отцу в делах. Однако Шекспир стал весьма образованным для своего времени человеком,

постоянно занимаясь самообразованием, пополняя недостающие знания чтением книг. В возрасте восемнадцати лет Шекспир женился, а через три-четыре года

отправился в Лондон в поисках заработка. Его отец к этому времени испытал серьезные житейские неприятности, лишился денег и почетного положения, которое

некоторое время занимал в Стрэтфорде.

На этом его официальное образование закончилось,

так как уже с четырнадцатилетнего возраста он был вынужден помогать отцу в делах. Однако Шекспир стал весьма образованным для своего времени человеком,

постоянно занимаясь самообразованием, пополняя недостающие знания чтением книг. В возрасте восемнадцати лет Шекспир женился, а через три-четыре года

отправился в Лондон в поисках заработка. Его отец к этому времени испытал серьезные житейские неприятности, лишился денег и почетного положения, которое

некоторое время занимал в Стрэтфорде.

В Лондоне Шекспир сменил несколько профессий и только в 1594 году окончательно связал свою судьбу с театром. Он вошел в актерское товарищество своего

известного земляка, талантливого актера Бербеджа. Труппа именовала себя «Слуги лорда-камергера». В 1599 году Бербедж открывает театр «Глобус», который

стал лучшим среди шести лондонских театров. Успех театра во многом зависел от его репертуара, который создавал Шекспир, уже несколько лет увлекающийся

литературной деятельностью. Ранние опыты Шекспира были переделкой и «подновлением» уже существующих сюжетов, позднее он перешел к созданию собственных

произведений. В труппе Шекспира более ценили как драматурга, а не как актера, хотя на сцене он оставался лет до сорока. В 1612 году Шекспир расстался

с театром и вернулся в родной Стрэтфорд, где жил до самой смерти. Последние пьесы, написанные Шекспиром для его труппы, относятся к 1612—1613 годам.

После этого драматург замолчал. Исследователи предполагают, что последние четыре года жизни Шекспир болел. Скончался великий драматург в возрасте 52

лет и был похоронен под алтарем храма Святой Троицы в родном городе.

Ранние опыты Шекспира были переделкой и «подновлением» уже существующих сюжетов, позднее он перешел к созданию собственных

произведений. В труппе Шекспира более ценили как драматурга, а не как актера, хотя на сцене он оставался лет до сорока. В 1612 году Шекспир расстался

с театром и вернулся в родной Стрэтфорд, где жил до самой смерти. Последние пьесы, написанные Шекспиром для его труппы, относятся к 1612—1613 годам.

После этого драматург замолчал. Исследователи предполагают, что последние четыре года жизни Шекспир болел. Скончался великий драматург в возрасте 52

лет и был похоронен под алтарем храма Святой Троицы в родном городе.

Наследие Шекспира составляют 154 сонета, несколько небольших поэм, стихотворные циклы и 37 пьес. Его творчество является наглядным примером расцвета и кризиса

гуманистической идеологии. Первое десятилетие его творчества проникнуто оптимистической верой в решение социальных противоречий; следующий период исполнен

трагизма, так как на глазах у Шекспира рушился самый главный его идеал — убеждение в бесконечном совершенствовании человека; в последний период драматург

пытается найти выход из мира трагических противоречий в своем собственном мире романтических драм. Ранний период творчества Шекспира (1590—1600) прошел

под знаком надежд на обновление. Это было время написания исторических хроник («Ричард II, «Ричард III», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и др.) и

комедий («Укрощение строптивой», «Венецианский купец», «Виндзорские насмешницы», «Двенадцатая ночь» и др.). Светлое, жизнерадостное настроение комедий,

вера в торжество лучших начал в государственной жизни исторических хроник сочетаются в этом периоде творчества. Единственная трагедия этого периода «Ромео

и Джульетта» (1595) проникнута светом романтической любви и глубоким лиризмом. Гибель главных героев не делает эту трагедию безысходной.

Ранний период творчества Шекспира (1590—1600) прошел

под знаком надежд на обновление. Это было время написания исторических хроник («Ричард II, «Ричард III», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и др.) и

комедий («Укрощение строптивой», «Венецианский купец», «Виндзорские насмешницы», «Двенадцатая ночь» и др.). Светлое, жизнерадостное настроение комедий,

вера в торжество лучших начал в государственной жизни исторических хроник сочетаются в этом периоде творчества. Единственная трагедия этого периода «Ромео

и Джульетта» (1595) проникнута светом романтической любви и глубоким лиризмом. Гибель главных героев не делает эту трагедию безысходной.

Ромео и Джульетта выросли и живут в обстановке вековой вражды их семейств, любой пустяк служит поводом для стычек. Несмотря на это, родилась и расцвела

любовь двух прекрасных юных существ, которые презирают кровавые распри, которым не страшна смерть, а страшна жизнь без любимого. Герои погибают, но над

их телами происходит примирение враждующих семейств Монтекки и Капулетти. Любовь одерживает моральную победу над миром зла.

Любовь одерживает моральную победу над миром зла.

Во второй период своего творчества (1601 —1608), который можно назвать «трагическим», Шекспир пытается разрешить вопросы противоречивой природы человека, который может подняться до величайших духовных высот и опуститься до преступления. Источником трагического становится резкое противоречие между гуманистическими идеалами и новой действительностью с ее культом власти и золота. В этот период созданы знаменитые трагедии «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и «Король Лир».

В последние годы творчества (1609—1613) пьесы Шекспира приобретают иной характер. Драматург начинает искать выход из неразрешимых конфликтов времени в сказке, в утопии. В последних пьесах Шекспира: «Перикл», «Цимбилин», «Буря», «Зимняя сказка» — мир полон зла, но добро чудесным образом всегда одерживает победу.

Пьесы Шекспира, созданные около четырех веков назад, живут и до сих пор, потрясая воображение зрителей. Лучшие театры мира, выдающиеся актеры считают для

себя великой честью поставить и сыграть спектакль Шекспира.

Источник: Учебник литературы. 8 класс.

(вернуться к уроку)

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы знаете о жизни Шекспира из самостоятельно прочитанных книг?

2. Рассмотрите гравюру М. Друсхоута портрета Шекспира (1623). Согласны ли вы с оценкой, которую дал портрету доктор Рауз: «Какое сильное впечатление он производит, этот внимательный взгляд всспоиимающих глаз, и что за лоб, что за мозг!?