Биосфера

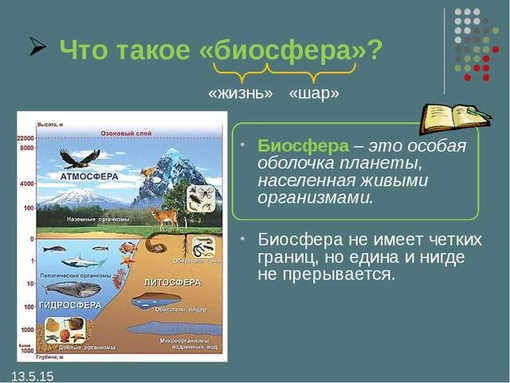

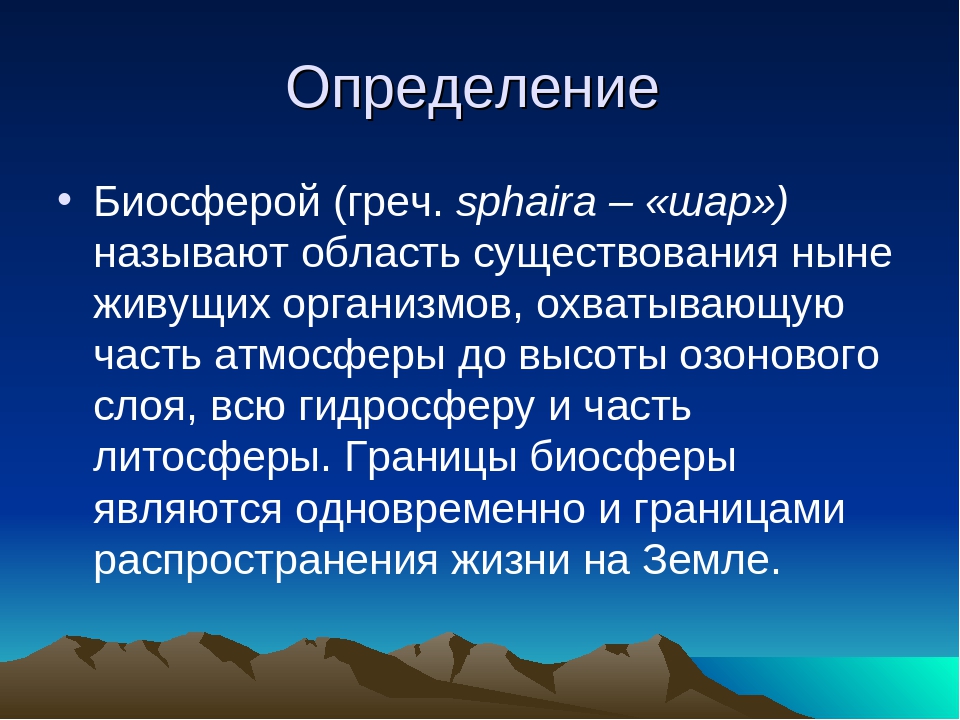

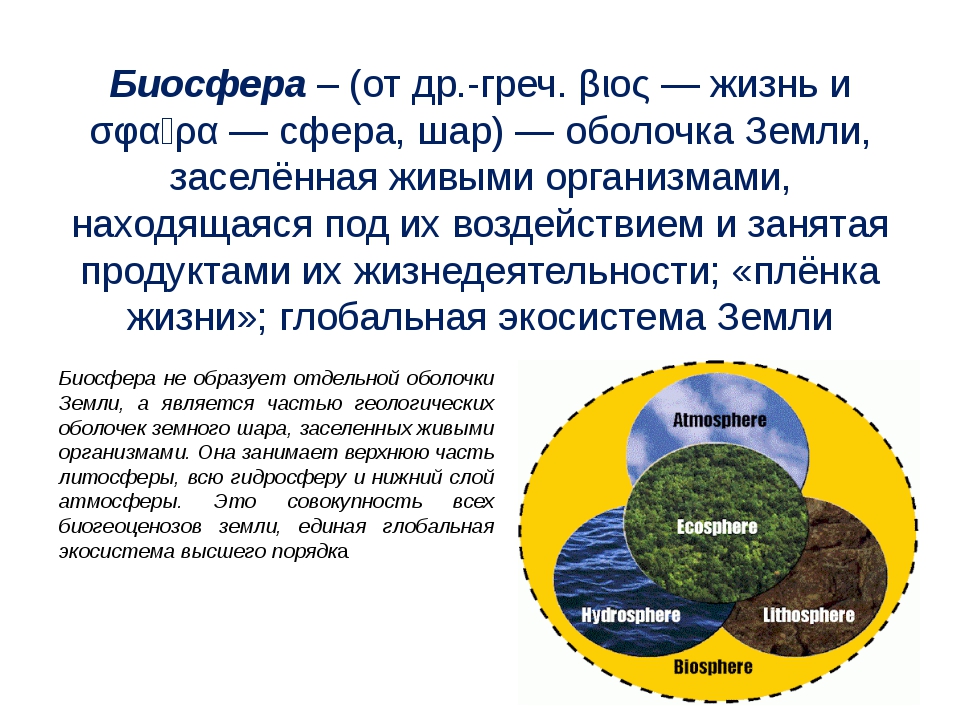

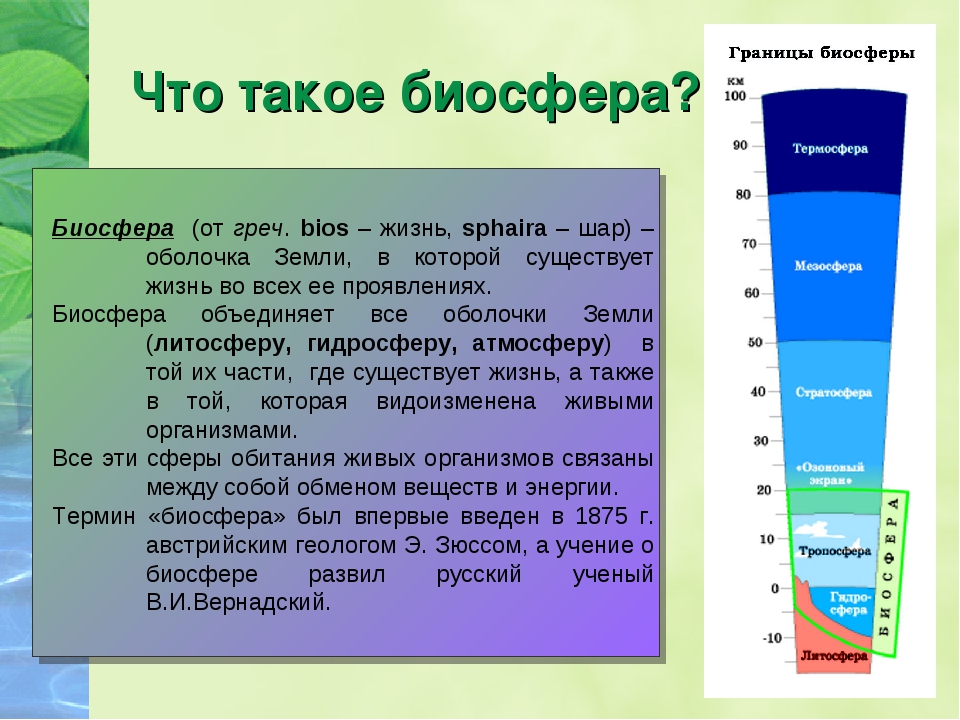

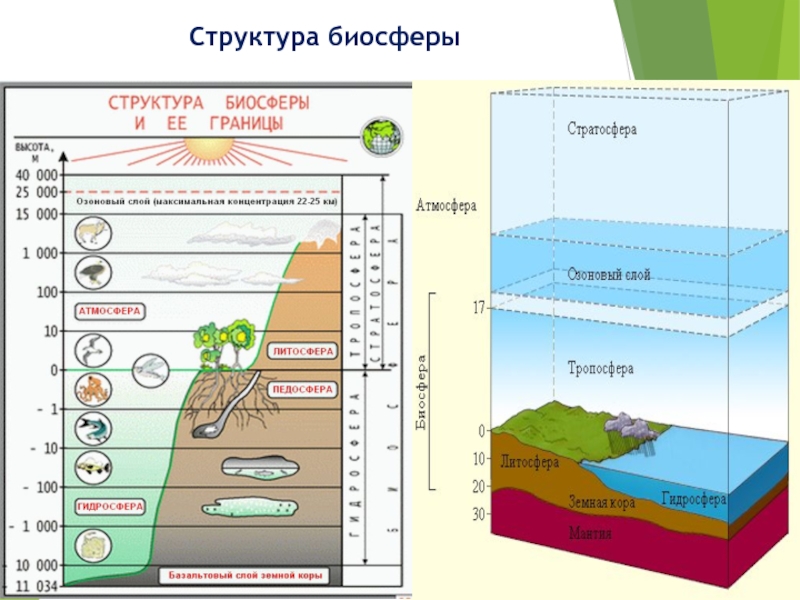

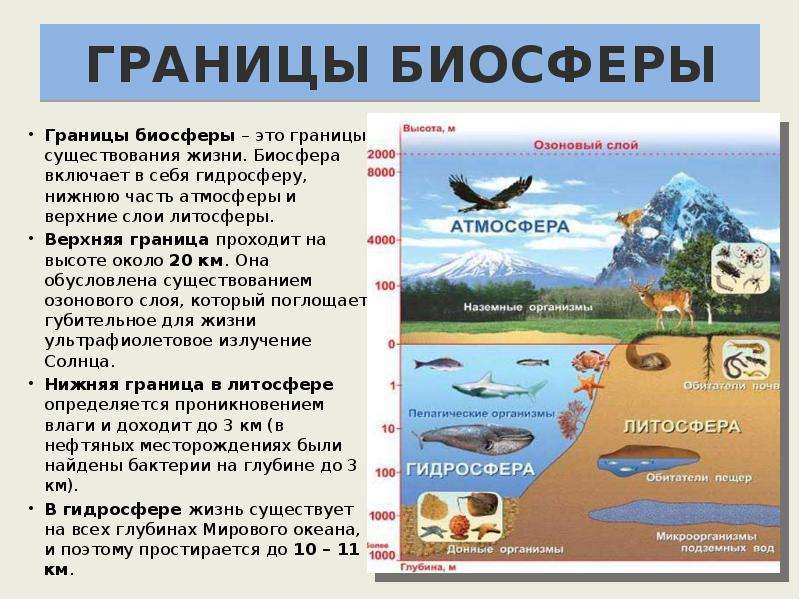

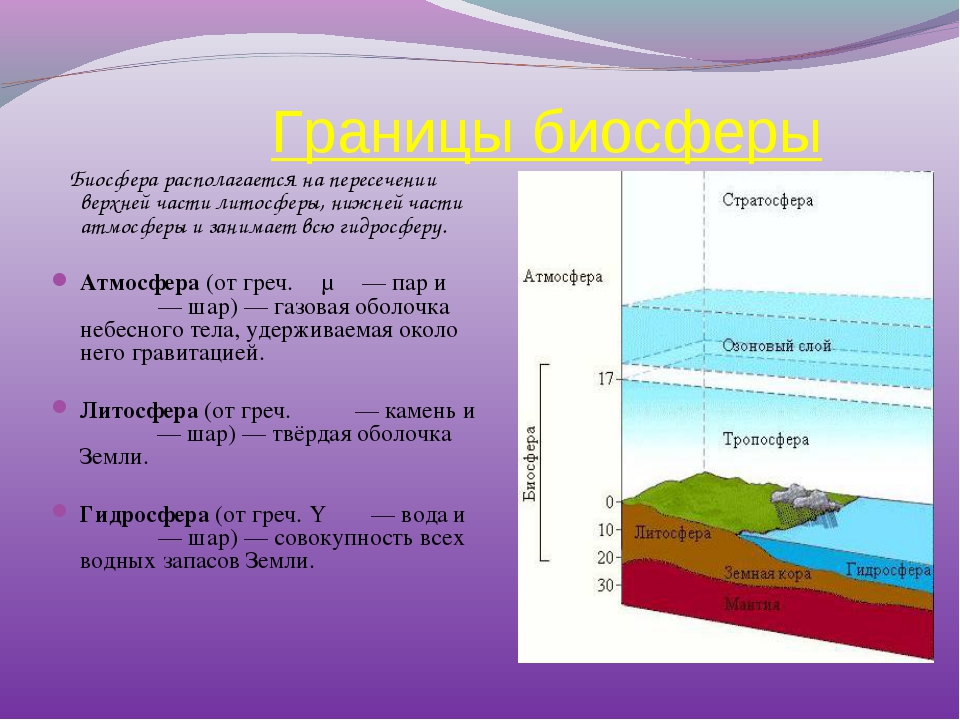

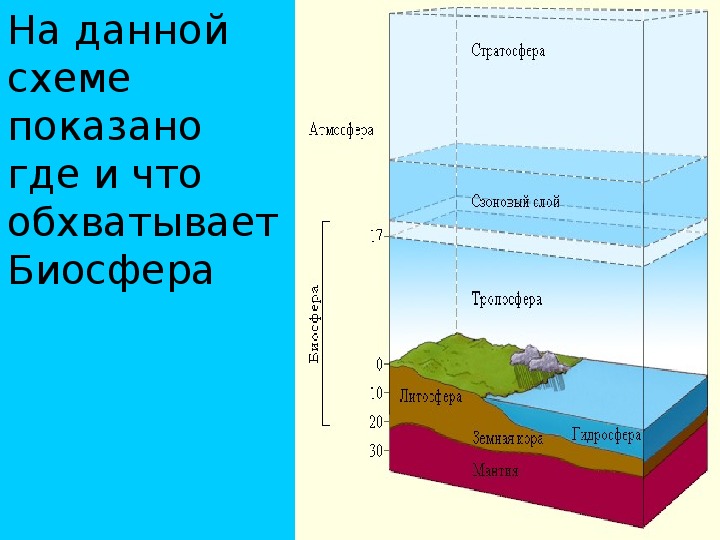

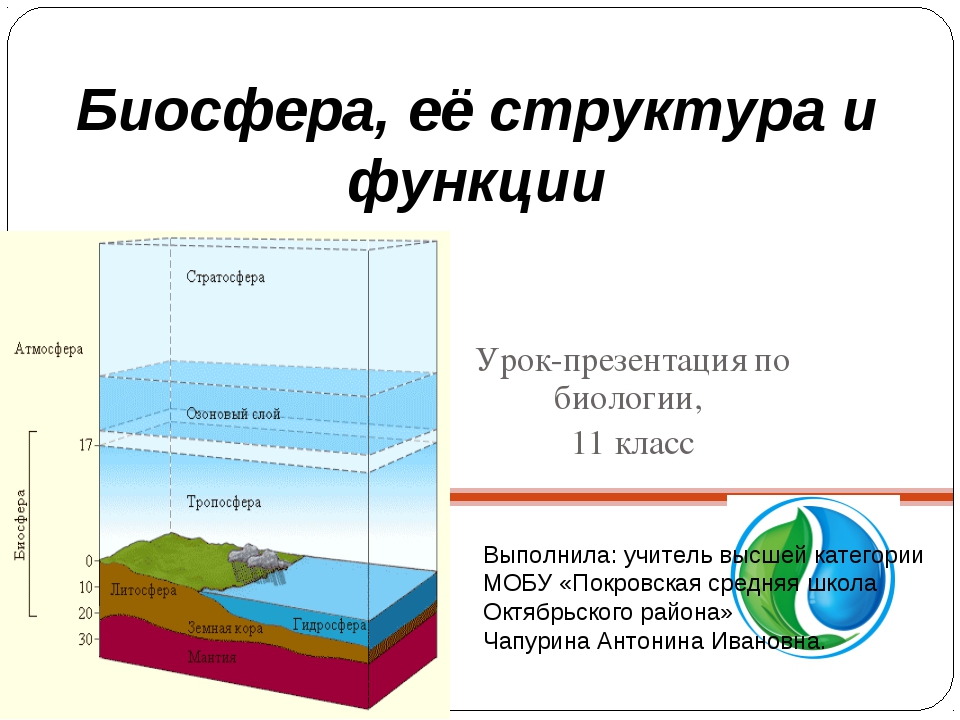

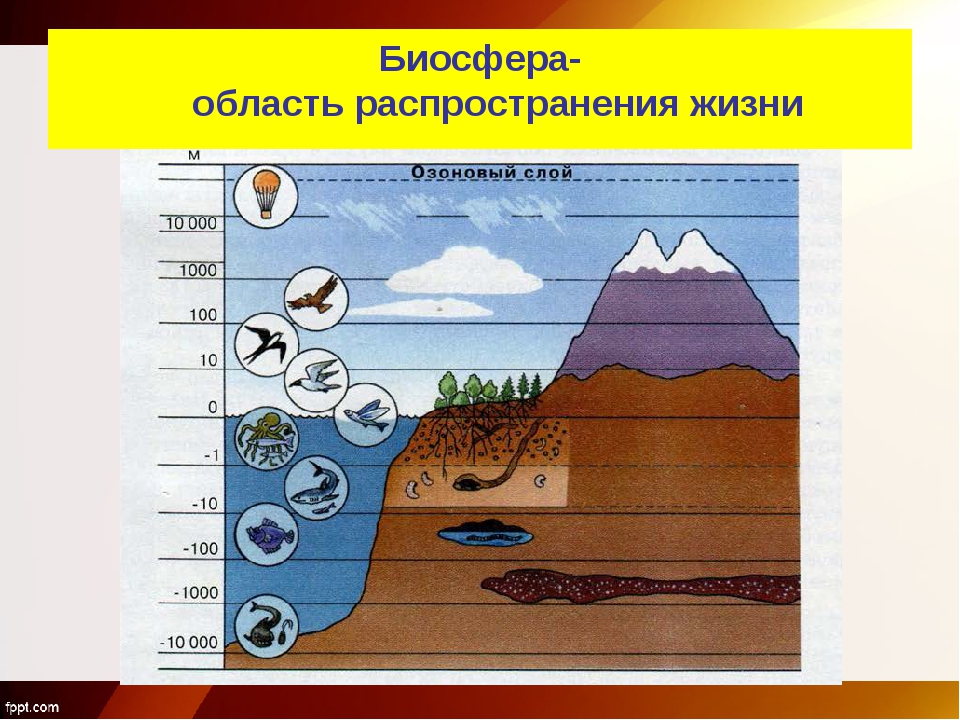

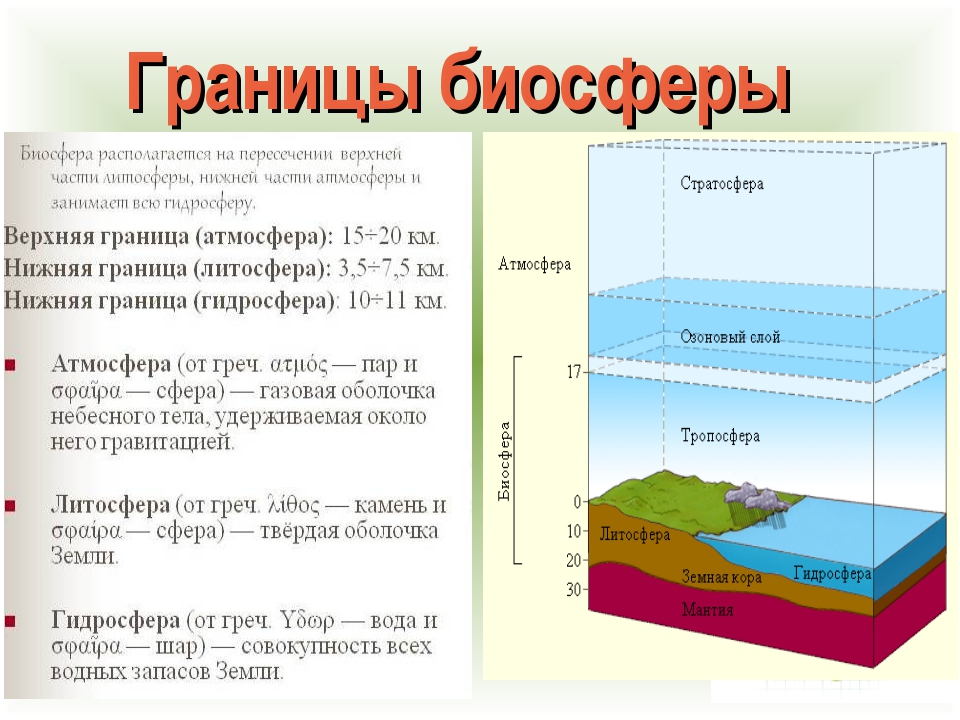

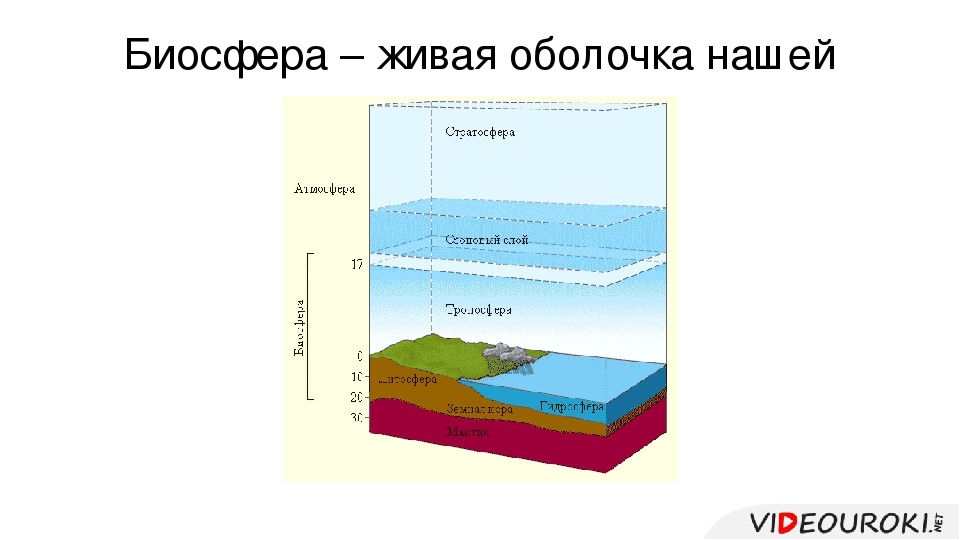

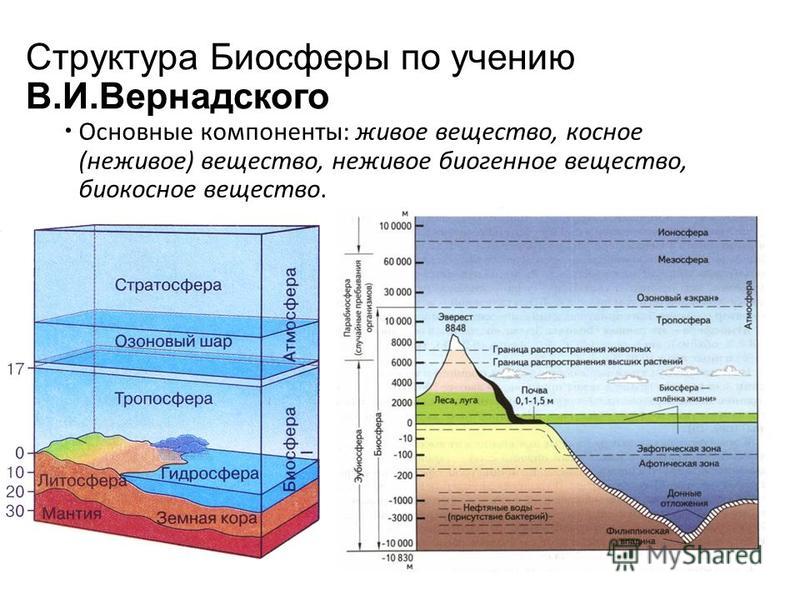

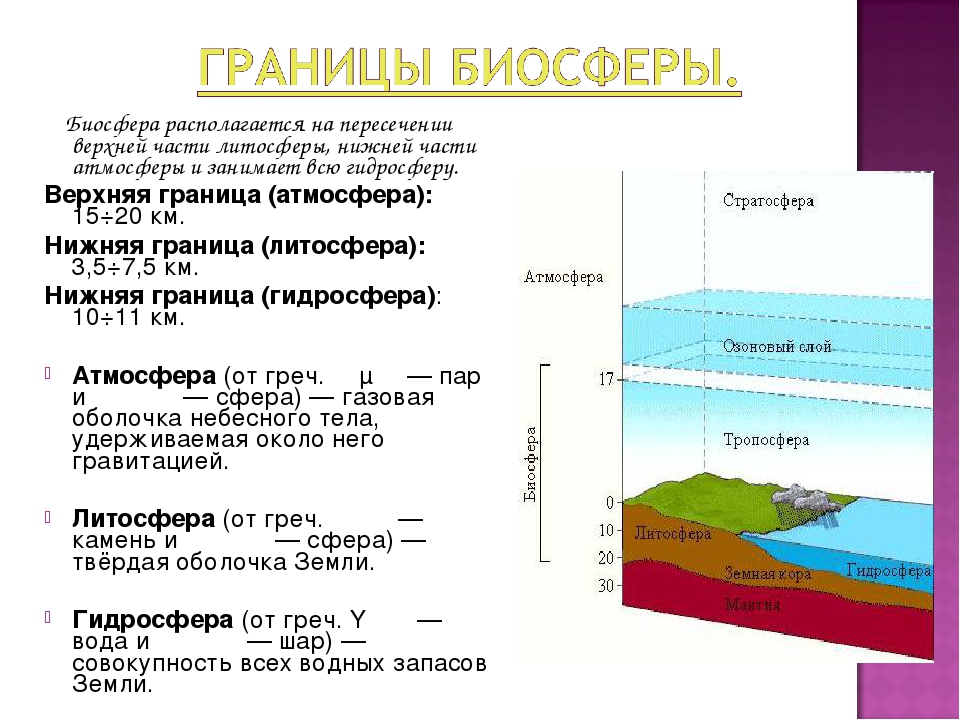

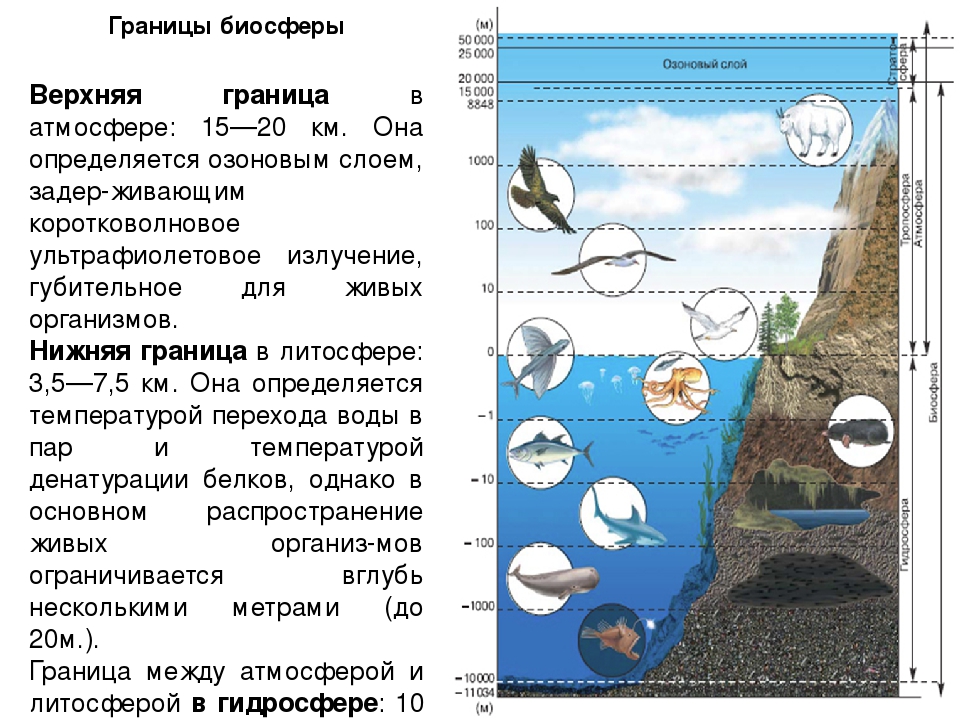

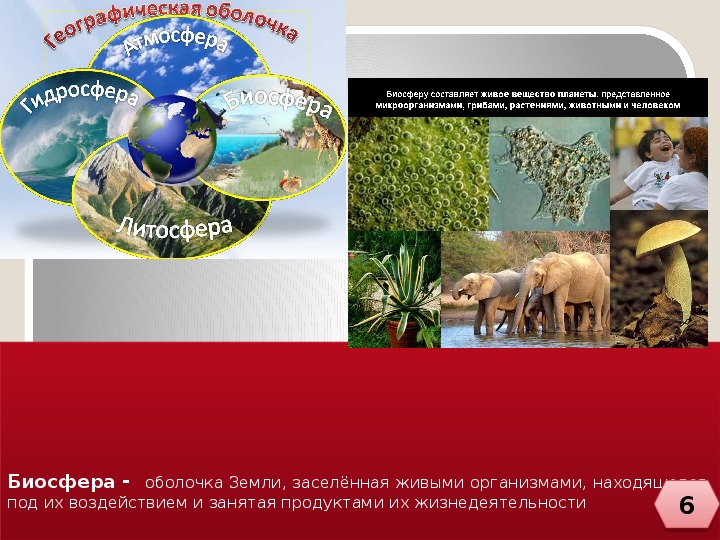

Биосфера (греч. bios — жизнь и sphaira — шар) — это оболочка Земли, заселенная живыми организмами и преобразованная ими. Она включает почти всю гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть земной коры. Границы биосферы определяются наличием условий, необходимых для жизни различных организмов.

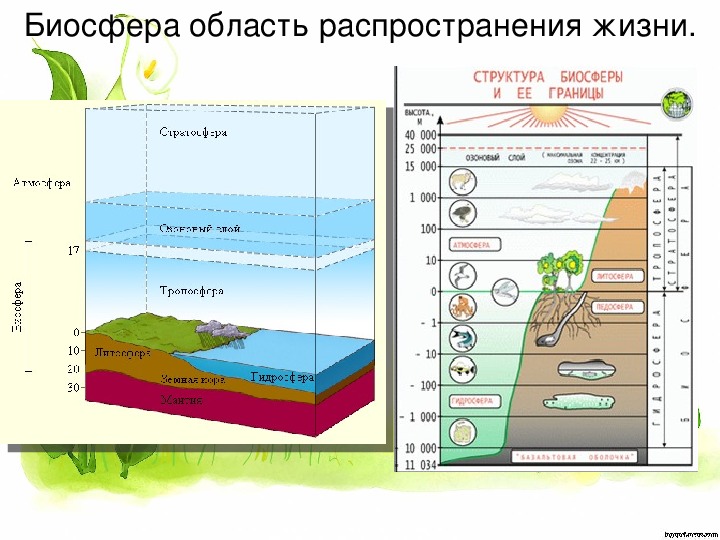

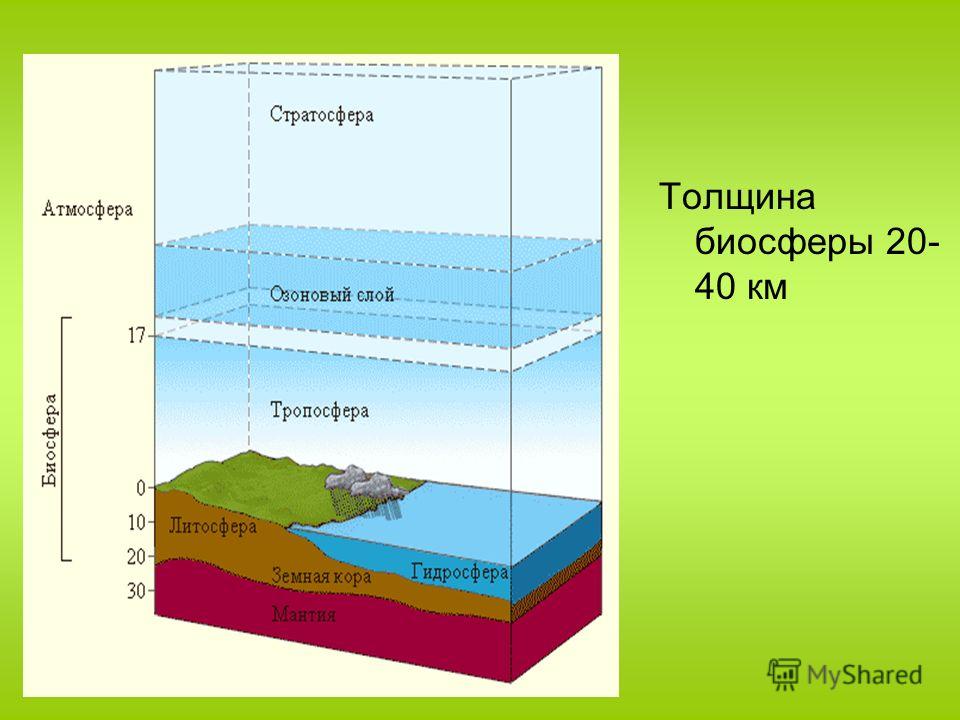

Верхняя граница биосферы простирается от поверхности Земли до озонового экрана. Выше этой границы организмы жить не могут, так как там на них будут губительно действовать ультрафиолетовые лучи Солнца и низкая температура. Нижняя граница проходит по дну гидросферы и на глубине 4-5 км в земной коре материков (это зависит от того, на какой глубине температура горных пород достигает +100°С). Наиболее обильна жизнью часть биосферы у земной поверхности и до глубины 200 м в гидросфере.

Однако жизнь не ограничена исключительно пределами биосферы. Микробы, споры и пыльца растений, органические молекулы обнаружены высоко в стратосфере. Не исключено, что они могут покидать Землю и уноситься в космическое пространство.

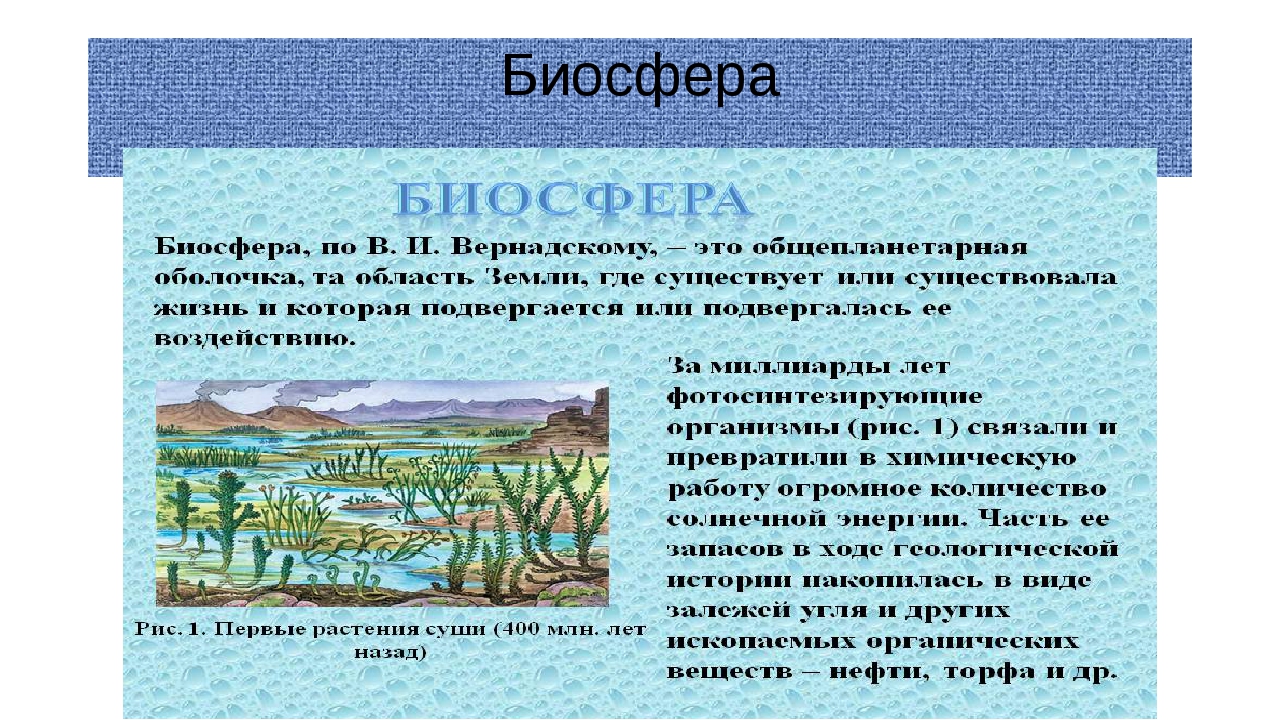

Биосфера — сравнительно молодая оболочка Земли. Ее образование связано с появлением жизни на нашей планете. Вопрос о происхождении жизни издавна интересовал человека. Выдвигались разные предположения. В настоящее время ученые считают, что жизнь зародилась в воде, так как на суше в то время были сильные перепады температур, активная вулканическая деятельность, землетрясения. Первые существа, появившиеся в воде, были несравненно проще даже самых примитивных из ныне живущих. Проходили миллионы лет, и живые организмы становились все сложнее и разнообразнее. Примерно 500 млн. лет назад организмы начали приспосабливаться к жизни на суше. Различные растения (еще очень примитивные) и животные (простейшие) постепенно заселяли и осваивали разные участки суши, вырабатывая различные приспособления для жизни в них.

Обновляясь, живое вещество планеты производит в течение года около 250 млрд. тонн биологической массы в сухом весе. Подобные показатели называются продуктивностью биомассы. В глобальных масштабах эта величина сравнительно невелика. Но она способна возобновляться из года в год. За время существования живого вещества (более 3 млрд. лет) даже при его меньшей, чем теперь, средней продуктивности общая биомасса, выработанная живым веществом, в десятки и сотни раз превысила бы массу земной коры (ведь земной коре не свойственно самовоспроизведение). Такая активность жизни делает ее могучим геологическим и географическим фактором на планете.

тонн биологической массы в сухом весе. Подобные показатели называются продуктивностью биомассы. В глобальных масштабах эта величина сравнительно невелика. Но она способна возобновляться из года в год. За время существования живого вещества (более 3 млрд. лет) даже при его меньшей, чем теперь, средней продуктивности общая биомасса, выработанная живым веществом, в десятки и сотни раз превысила бы массу земной коры (ведь земной коре не свойственно самовоспроизведение). Такая активность жизни делает ее могучим геологическим и географическим фактором на планете.

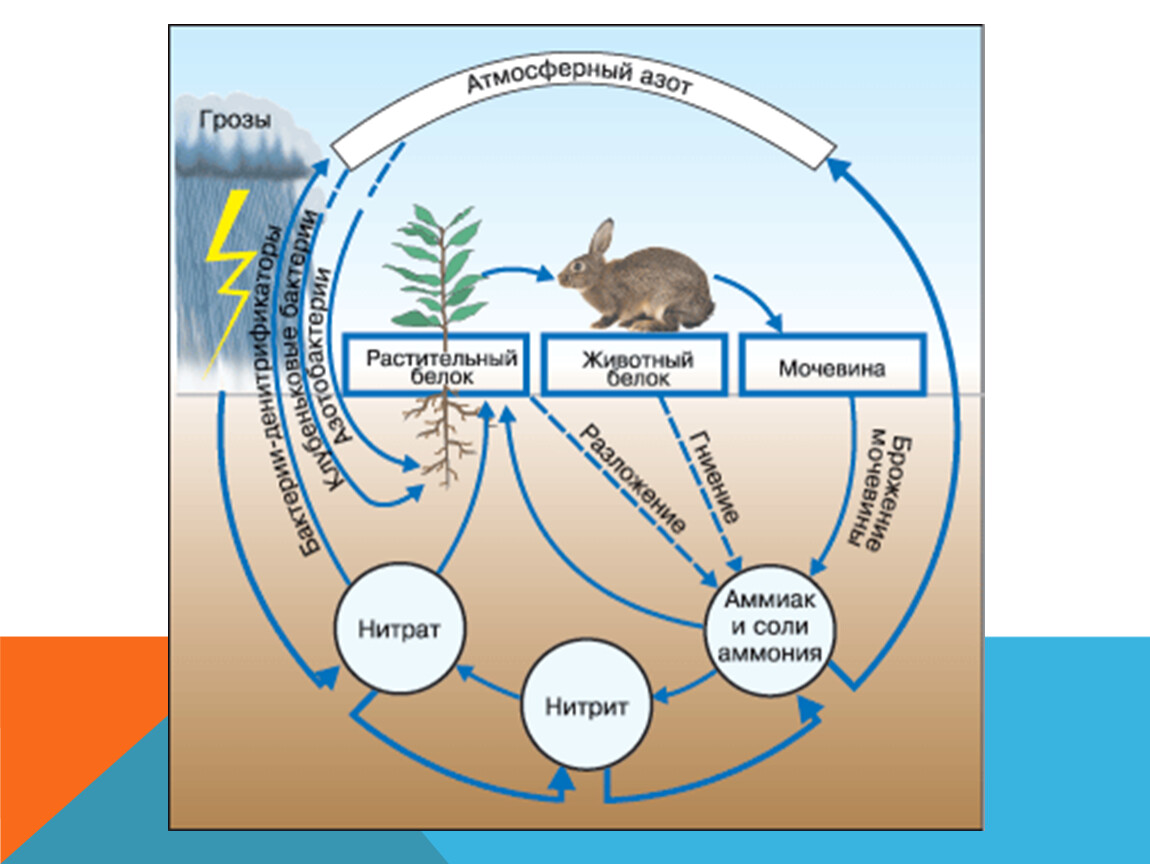

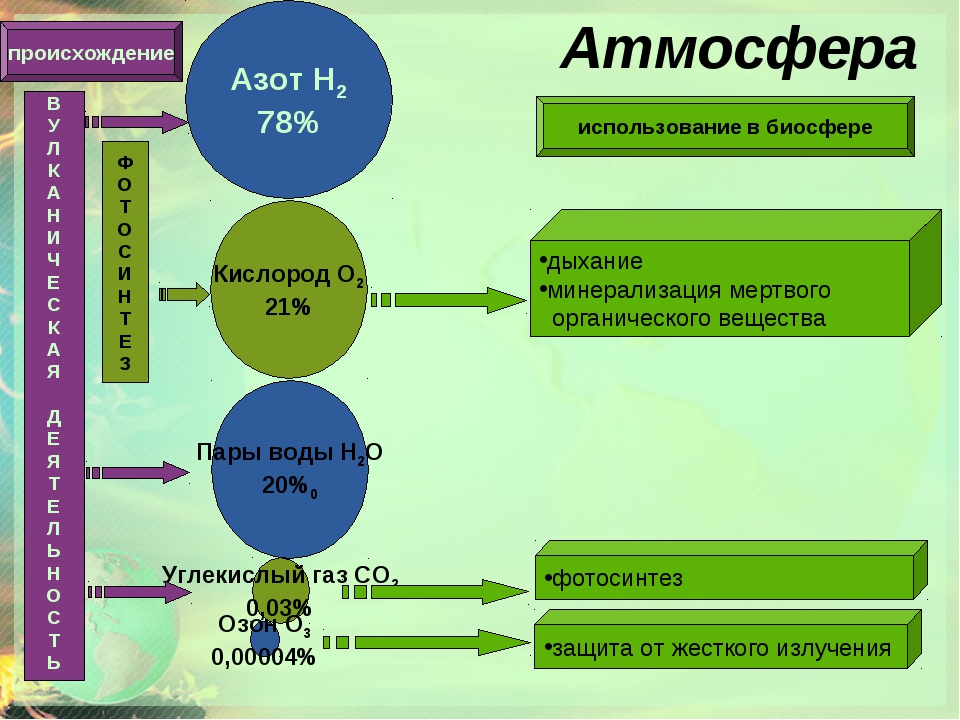

Живое вещество перемещает, «пропускает сквозь себя» огромные массы воды, горных пород, газов. Это постоянное перемещение веществ, я точнее, химических элементов и молекул, называется биохимическим круговоротом. Наиболее активно вовлекается в него кислород, углерод (и их соединение — углекислый газ), азот, фосфор, сера, вода. И это понятно: ведь в живом веществе присутствуют эти газы (кислород составляет 70%, углерод — 18%, водород — 10,5%; на все другие элементы приходится всего 1,5%).

Биогеохимический круговорот — важнейший процесс, проходящий в биосфере. Благодаря ему происходит взаимосвязь всех оболочек Земли, населенных живыми существами.

Сила, движущая могучий биогеохимический круговорот в биосфере, — солнечная энергия. Ее ежегодно на Землю поступает столько, что она во много раз превышает мощность любого другого источника энергии Земли. Земные растения улавливают эту энергию в процессе фотосинтеза, но менее 1% от поступающей. Хотя и это количество очень велико. Оно в 10 раз больше, чем энергия ядерных реакций в недрах планеты. В результате фотосинтеза в растениях образуются органические вещества, идущие на питание их, а часть органических веществ откладывается. Вместе с зеленой массой эта отложенная часть может переходить в организм животных (сначала травоядных, а потом хищных) и там частично распадаться до более простых химических соединений. После гибели растений и животных микроорганизмы заканчивают разрушение органического вещества, что создает питательную среду, в том числе почвы, для возрождения и следующего цикла развития биомассы.

Вместе с зеленой массой эта отложенная часть может переходить в организм животных (сначала травоядных, а потом хищных) и там частично распадаться до более простых химических соединений. После гибели растений и животных микроорганизмы заканчивают разрушение органического вещества, что создает питательную среду, в том числе почвы, для возрождения и следующего цикла развития биомассы.

Охрана биосферы — комплекс мероприятий, действующих с пользой для живого вещества и всей биосферы. От успеха этих мероприятий во многом зависит судьба жизни на Земле и будущее человечества.

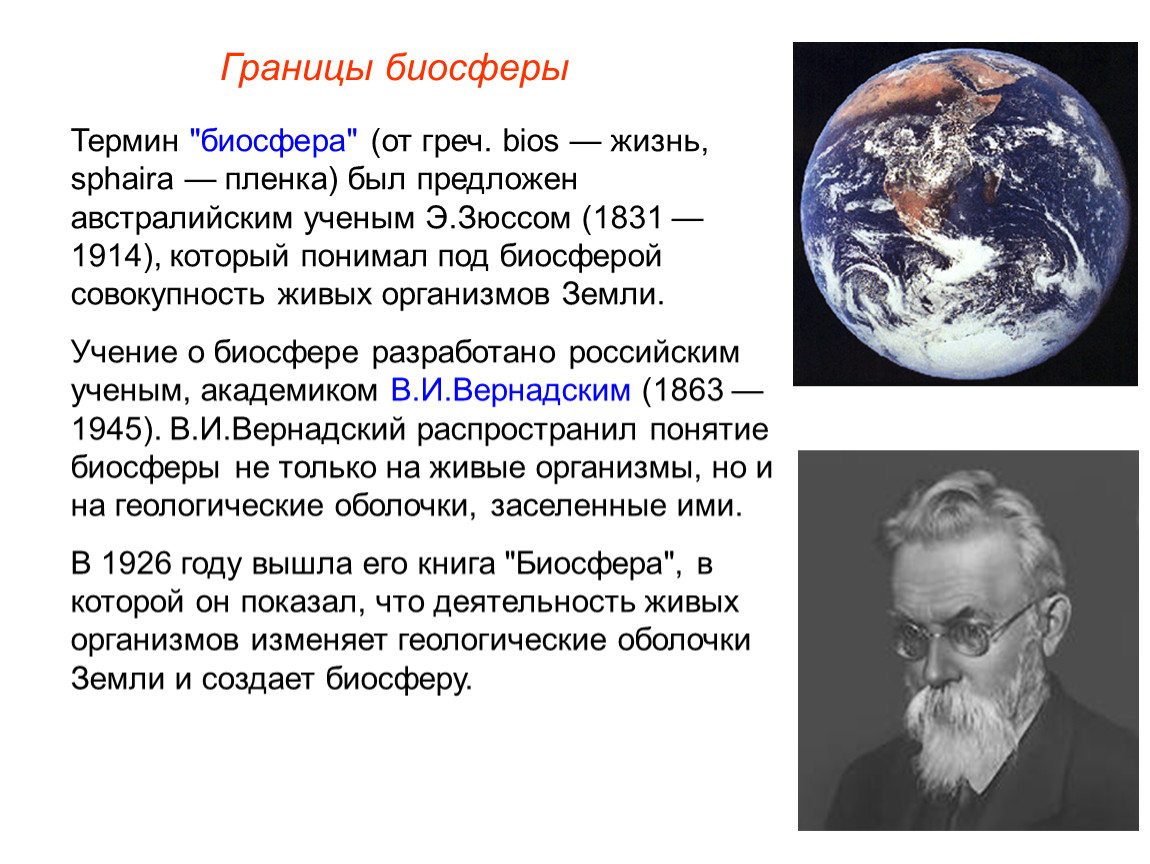

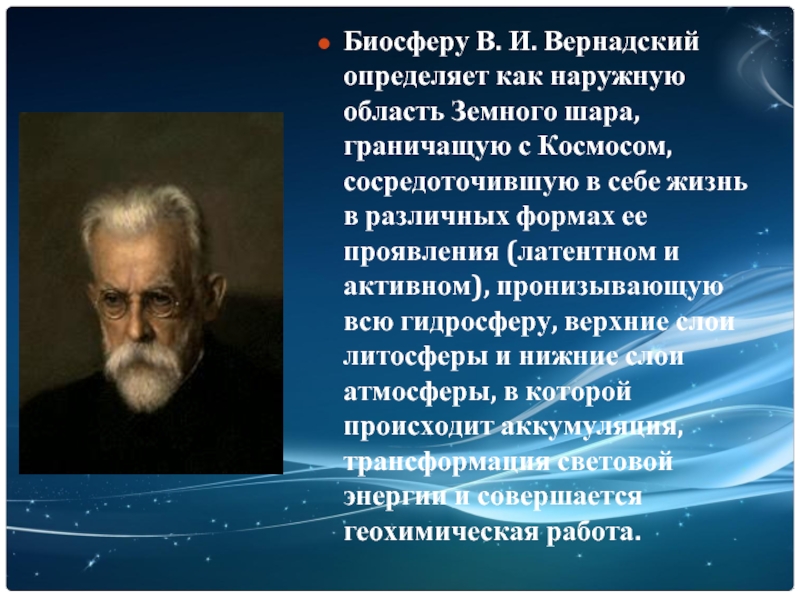

Основоположником учения о биосфере был В.И.Вернадский.

| 1. |

Основные понятия по теме «Биосфера»

Сложность: среднее |

2 |

2.

|

Границы биосферы

Сложность: среднее |

1 |

| 3. |

Примеры веществ биосферы

Сложность: среднее |

1 |

4.

|

Круговорот веществ и превращение энергии

Сложность: среднее |

3 |

| 5. |

Утверждения В. И. Вернадского

Сложность: среднее |

1 |

6.

|

Живое вещество

Сложность: сложное |

4 |

| 7. |

Микро- и макротрофные элементы в биосфере

|

5 |

Биосфера — это, что такое, какие, определение, значение, доклад, реферат, конспект, сообщение, вики — WikiWhat

Границы биосферы

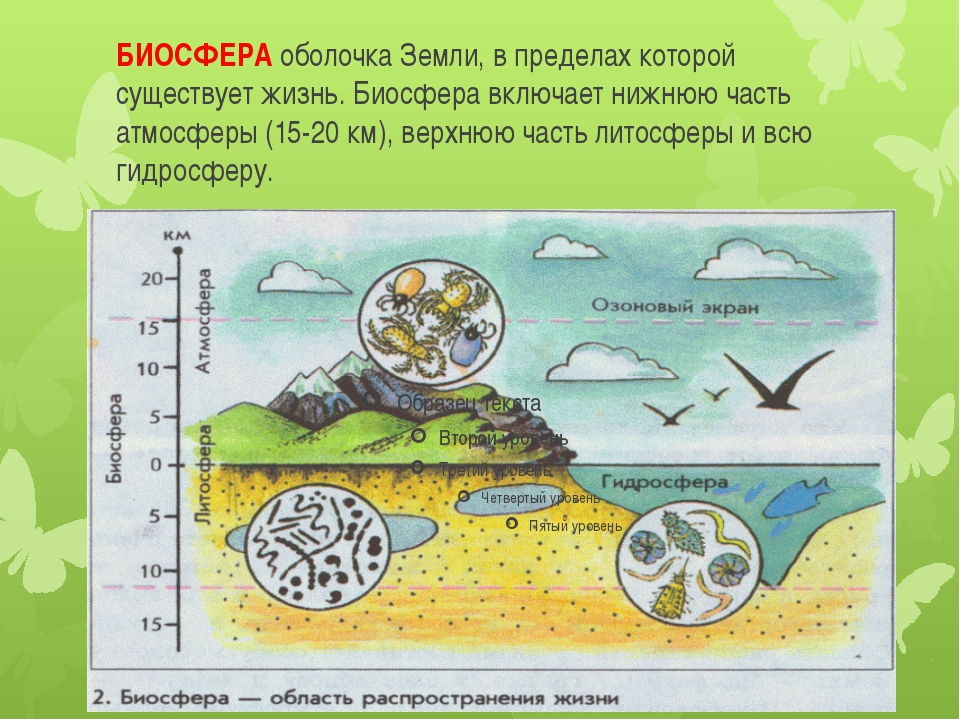

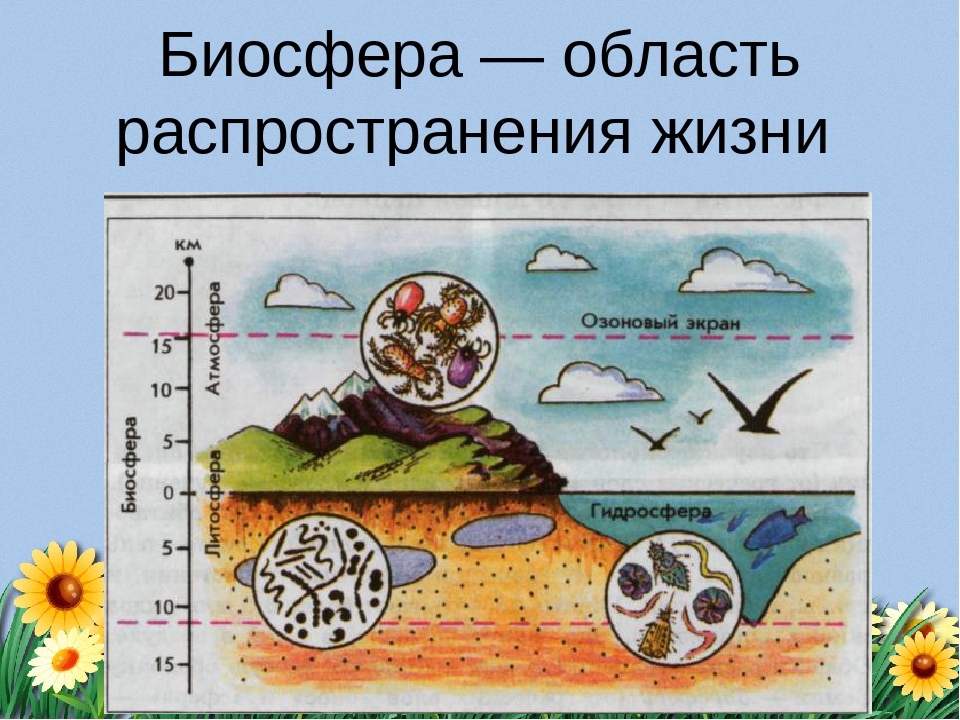

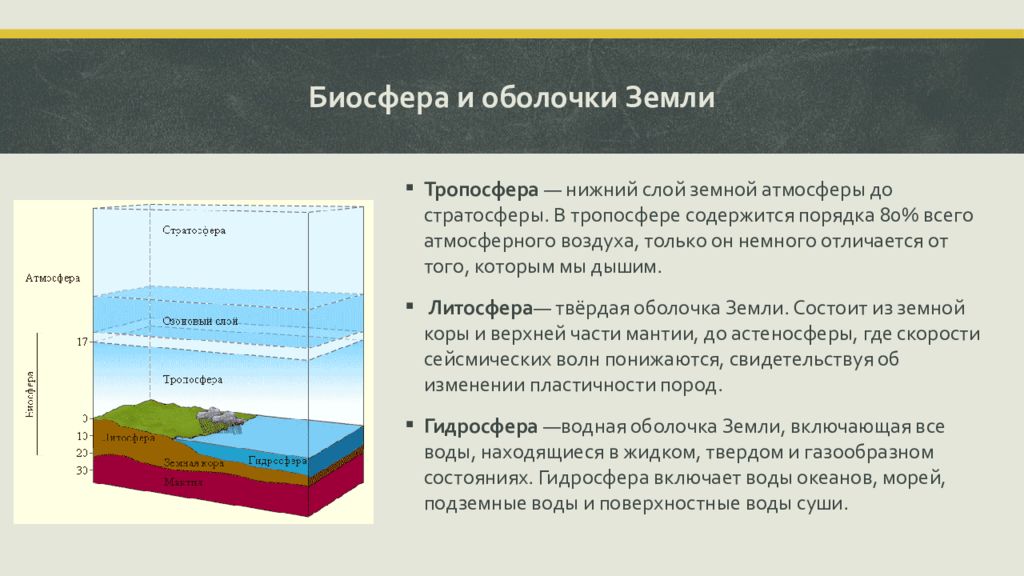

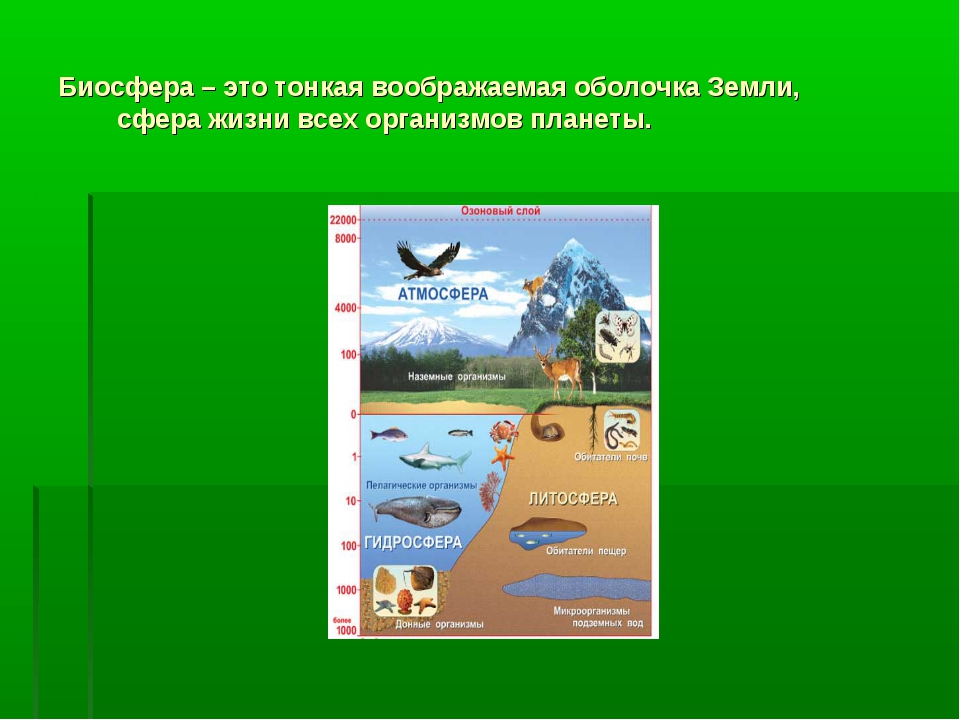

Биосфера — это часть геологических оболочек Земли, где обитают живые организмы. Граница жизни на планете определяется границами биосферы. Живые организмы населяют в основном газообразную (атмосфера), жидкую (гидросфера) и твёрдую (литосфера) оболочки Земли (рис. 74).

Граница жизни на планете определяется границами биосферы. Живые организмы населяют в основном газообразную (атмосфера), жидкую (гидросфера) и твёрдую (литосфера) оболочки Земли (рис. 74).

Верхняя граница

Верхняя граница биосферы расположена на высоте 15—25 км над уровнем моря (и в разных регионах Земли различна) в нижнем слое атмосферы — тропосфере (рис. 75).

В этих пределах биосферы под влиянием энергии солнечных лучей кислород превращается в озон и образуется озоновый экран. Он не пропускает основную часть космических и ультрафиолетовых лучей, оказывающих вредное воздействие на живые организмы, поэтому они не достигают земной поверхности.

В самых верхних слоях биосферы встречаются споры очень устойчивых к неблагоприятным условиям бактерий, грибов, мхов и папоротников (их называют аэропланктоном). Некоторые птицы, бабочки и пауки могут подниматься на высоту 6—7 км.

Нижняя граница в гидросфере

Воды океанов, морей, озёр и рек образуют гидросферу, которая занимает около 70% площади земного шара. Во всех частях гидросферы, даже на больших её глубинах, доходящих до 11 км, встречается жизнь.

Во всех частях гидросферы, даже на больших её глубинах, доходящих до 11 км, встречается жизнь.

Нижняя граница в литосфере

В литосфере жизнь существует в её верхних слоях, достигающих глубины 3—4 км. При бурении нефтяных скважин в бассейне реки Миссисипи на глубине 7,5 км были обнаружены анаэробные бактерии.

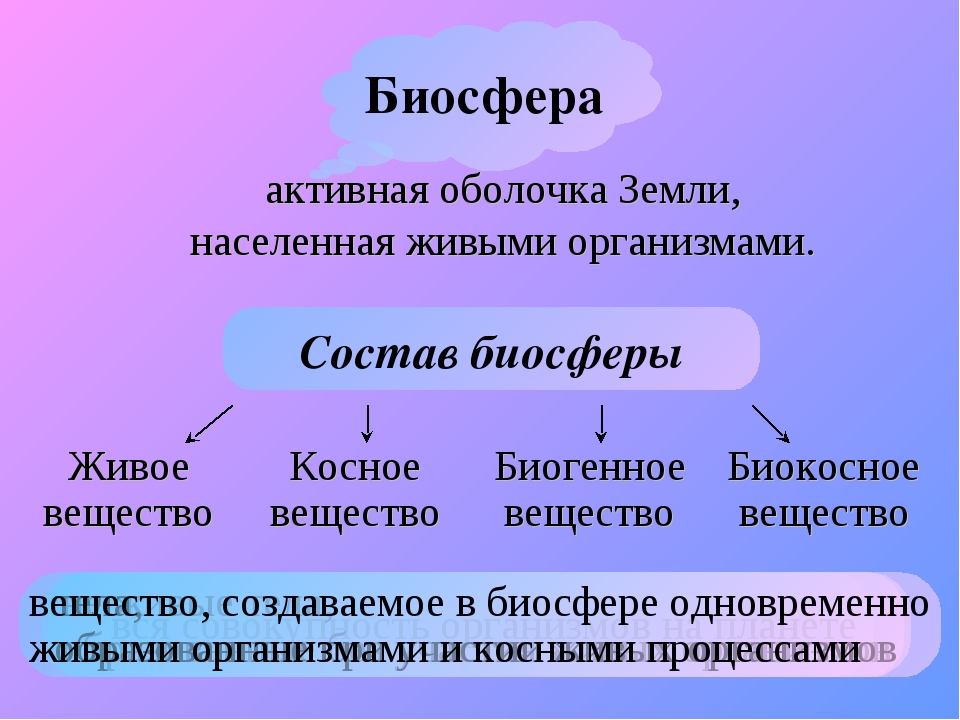

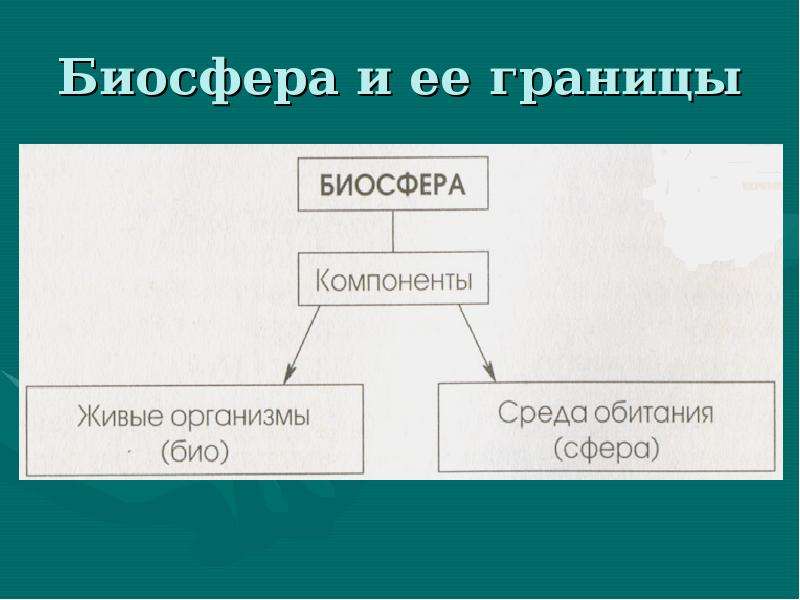

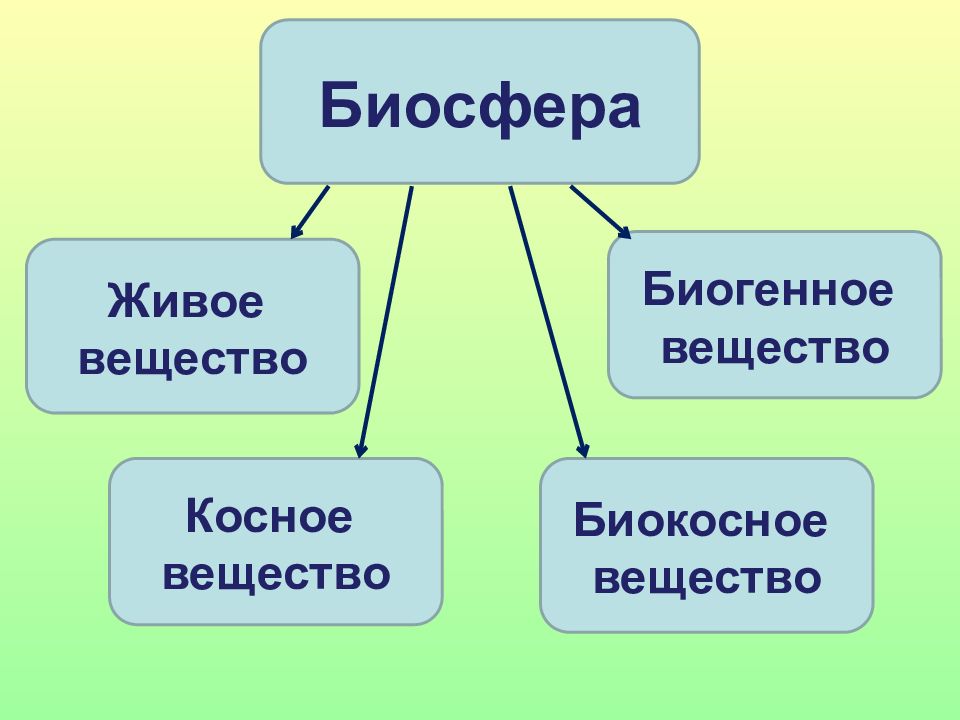

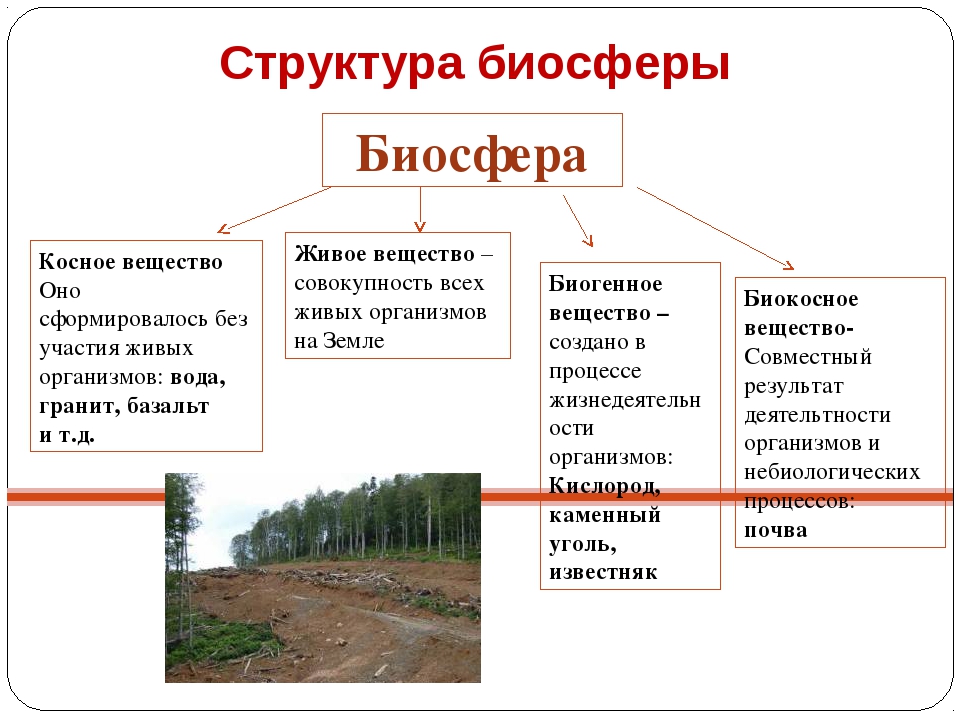

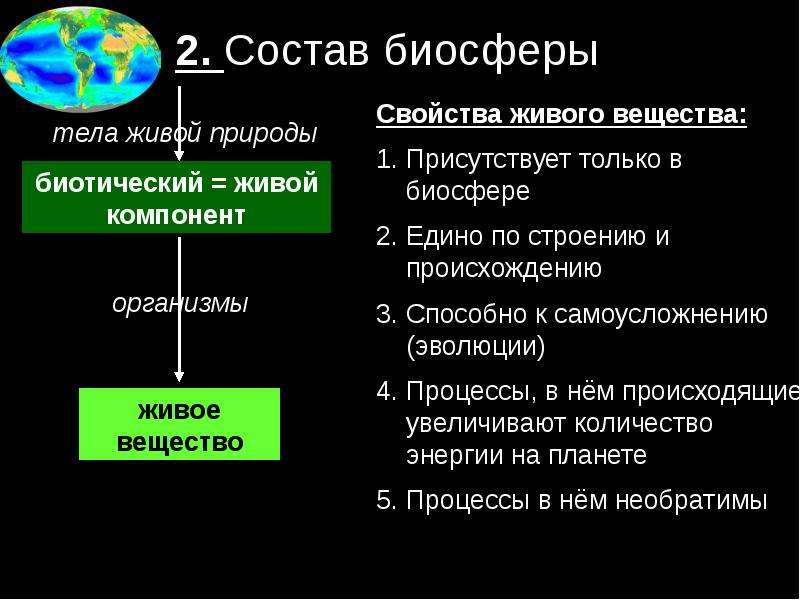

Состав (структура) биосферы

Состав биосферы многообразен и подразделяется на четыре части.

- Живое вещество.

- Биогенные вещества.

- Твёрдые тела.

- Вещества биогенного и абиогенного происхождения.

Живое вещество

Совокупность всех живых организмов, обитающих на нашей планете, составляет живое вещество биосферы. Несмотря на то, что живое вещество по своей массе представляет весьма незначительную часть биосферы, его деятельность в течение геологических эпох оказывала огромное влияние на развитие Земли.

По утверждению В. И. Вернадского, жизнь зародилась на Земле некоторое время спустя после её появления и явилась одним из основных факторов, изменивших облик нашей планеты.

Биогенные вещества

Биогенные вещества есть результат деятельности живых организмов. К ним можно отнести нефть, каменный уголь, известняк и атмосферные газы.

Твёрдые тела

Твёрдые тела — горные породы, возникшие в результате природных процессов, например, извержения вулканов, и не связанные с деятельностью живых организмов.

Вещества биогенного и абиогенного происхождения

Вещества биогенного и абиогенного происхождения — это почвы, образовавшиеся в результате воздействия живых организмов и процессов неорганической природы. В составе биосферы встречаются также в небольших количествах радиоактивные вещества, рассеянные атомы, метеориты, частицы космической пыли.

Функции живого вещества в биосфере

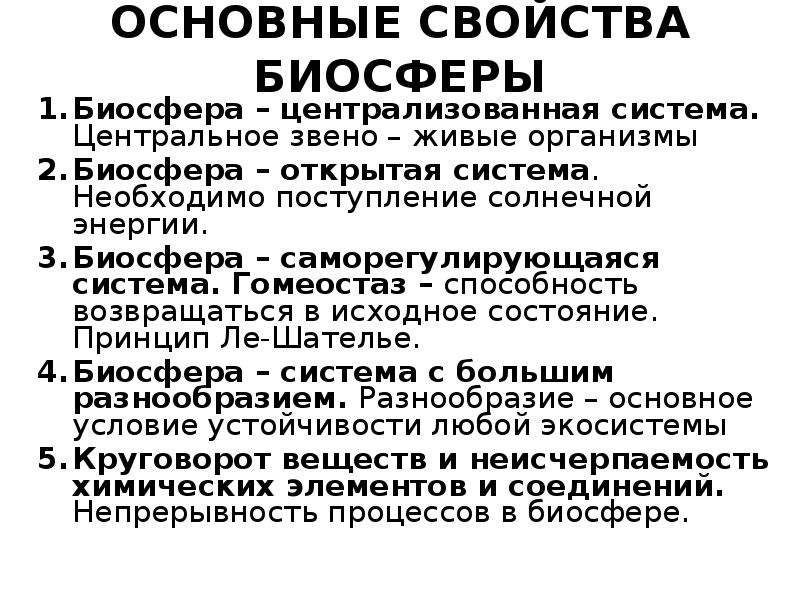

Основными функциями биосферы являются: 1) газообменная; 2) окислительно-восстановительная; 3) концентрационная; 4) биохимическая.

Газообменная

Функция газообмена — результат процессов фотосинтеза и дыхания. При фотосинтезе и дыхании регулируется газовый состав атмосферы. Атмосфера, образованная в результате деятельности живых организмов, поддерживается их деятельностью.

Концентрационная

Концентрационная функция — накопление живыми организмами химических элементов, распространённых в окружающей среде. Растения, получая азот, калий, фосфор, водород и углерод из почвы и воздуха, вводят их в состав органических веществ. Осадочные породы, мел, известковые породы также являются продуктом концентрационной функции.

Окислительно-восстановительная

Окислительно-восстановительная функция обеспечивает круговорот химических элементов с переменной валентностью — железа, серы, марганца, азота и др. Например, в результате деятельности хемосинтезирующих бактерий образуются H2S, некоторые виды железной руды, различные оксиды азота.

Например, в результате деятельности хемосинтезирующих бактерий образуются H2S, некоторые виды железной руды, различные оксиды азота.

Биохимическая

Биохимические функции обеспечивают процессы, протекающие в живых организмах при их жизни и после смерти. Они неразрывно связаны с питанием, дыханием, размножением, распадом и гниением.

см. Биомасса Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Общая масса живых организмов в биосфере называется биомассой, 93% которой приходится на сушу, а 7% — на водную среду. Живые организмы своей деятельностью оказывают большое влияние на биосферные процессы и обусловливают изменения биосферы.

Эволюция биосферы

см. Эволюция биосферы

Биосфера непрерывно развивается. Её развитие обусловливают такие факторы, как геологические и климатические изменения на нашей планете, воздействие живых организмов и человеческая деятельность.

Первый этап эволюции биосферы называется биогенезом, а второй — ноогенезом. В настоящее время в связи с тем, что основное влияние на биосферу оказывает человек, она носит название ноосферы.

В настоящее время в связи с тем, что основное влияние на биосферу оказывает человек, она носит название ноосферы.

Охрана биосферы

см. Охрана природы

Недопонимание человеком закономерностей развития биосферы и её неправильное использование обусловливают экологический кризис или критическое состояние биосферы. Каждому человеку необходимо сформировать экологическое мировоззрение и внести свой вклад в дело охраны природы.

Картинки (фото, рисунки)

Рис. 74. Геосфера Земли

-

Рис. 75. Границы распространения жизни в биосфере

-

Рассказ в схеме что такое биосфера

Схема границы биосферы

Картинки о биосфере

Биогенное 2) абиогенное

Биосфера доклад 6 класс

-

Что такое биосфера?

-

Как называется живая оболочка Земли?

-

Где находится верхняя граница биосферы и до какой высоты она доходит?

-

Какие вещества входят в состав биосферы?

-

Что относится к биогенным веществам?

-

Назовите основные функции живого вещества в биосфере.

1.1. Определение биосферы. Современное состояние биосферы и экологическая политика

Читайте также

Глава 10. Человек в циклах биосферы

Глава 10. Человек в циклах биосферы Культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно… оставляет поело себя пустыню… К. Маркс Есть такое твердое правило: утром встал, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. А.

3.3. Эволюция биосферы

3.3. Эволюция биосферы Эволюцию биосферы изучает раздел экологии, который называется эволюционной экологией. Следует отличать эволюционную экологию от экодинамики (динамической экологии). Последняя имеет дело с короткими интервалами развития биосферы и экосистем, в то

Дыхание биосферы

Дыхание биосферы

Мы более склонны распространять на Вселенную земные законы, нежели в земном и обыденном замечать проявления законов космоса. В свое время А. Чижевский с горечью писал: «Как случается всегда, когда делается какое-либо серьезное научное открытие… стали

В свое время А. Чижевский с горечью писал: «Как случается всегда, когда делается какое-либо серьезное научное открытие… стали

Космические связи биосферы

Космические связи биосферы «Биосфера» — термин, введенный в биологию еще Ж. Ламарком. В буквальном переводе он означает «сфера жизни». Стройное и глубокое учение о биосфере разработано нашим знаменитым соотечественником Владимиром Ивановичем Вернадским.Жизнь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА Знать возраст животного, отбираемого для работы или племенной деятельности, необходимо. Если нет данных о происхождении собаки, ее возраст определяют по наружным признакам.Определение возраста по зубам основано на осмотре главным образом резцов и

10.3. Стабильность биосферы

10. 3. Стабильность биосферы

Основой самоподдержания жизни на Земле являются биогеохимические круговороты. Процессы созидания органического вещества, аккумулирующего энергию, и противоположные процессы его разложения с высвобождением этой энергии одинаково необходимы

3. Стабильность биосферы

Основой самоподдержания жизни на Земле являются биогеохимические круговороты. Процессы созидания органического вещества, аккумулирующего энергию, и противоположные процессы его разложения с высвобождением этой энергии одинаково необходимы

10.4. Развитие биосферы

10.4. Развитие биосферы Возраст Земли, определяемый методами изотопной геологии, составляет около 5 млрд лет. Наиболее принятые показатели 4,6–4,7 млрд лет. Приблизительно таков же возраст Солнца и других планет Солнечной системы. По современным представлениям, они

Океан и тайны эволюции биосферы

Океан и тайны эволюции биосферы Многие загадки океана были раскрыты учеными с помощью подводных аппаратов (ПА). Поэтому на НИС «Академик Мстислав Келдыш» также установили ангар и спуско-подъемное устройство для ПА. Вначале на судне разместили обитаемый

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ

Понятие биосферы тесно связывает жизнь с внешними оболочками Земли — атмосферой, гидросферой и верхней частью коры, где есть живые существа и продукты их жизнедеятельности. Сами эти оболочки — в значительной мере продукт жизнедеятельности, в их

Сами эти оболочки — в значительной мере продукт жизнедеятельности, в их

Глава 1 Введение в проблематику биосферы

Глава 1 Введение в проблематику биосферы 1.1. Определение биосферы Что же представляет собой биосфера?Напомним некоторые ее характерные признаки.В современной науке имеется много определений биосферы. Приведем лишь некоторые. «Биосфера – особая, охваченная жизнью

1.2. Характеристика и состав биосферы

1.2. Характеристика и состав биосферы Впервые понятие «биосфера» (от греч. bios – жизнь и sphaira – шар) в биологию было введено Ж. Ламарком в начале XIX в. Он подчеркивал, что все вещества, находящиеся на поверхности земного шара и образующие его кору, сформировались благодаря

1.3. Физические условия формирования биосферы

1. 3. Физические условия формирования биосферы

Космологи считают, что примерно 20 млрд лет тому назад в результате чудовищного взрыва возникла наша Вселенная. Примерно около 6–7 млрд лет назад сформировались Солнце и другие тела его системы, и где-то 4,6–5 млрд лет назад

3. Физические условия формирования биосферы

Космологи считают, что примерно 20 млрд лет тому назад в результате чудовищного взрыва возникла наша Вселенная. Примерно около 6–7 млрд лет назад сформировались Солнце и другие тела его системы, и где-то 4,6–5 млрд лет назад

Глава 5 Современное состояние биосферы Земли

Глава 5 Современное состояние биосферы Земли 5.1. Границы биосферы Биосфера является одним из трех (гидросфера, атмосфера и литосфера) компонентов климатической системы. Ее можно уподобить тонкой пленке, покрывающей поверхность нашей планеты. Плотность органического

5.1. Границы биосферы

5.1. Границы биосферы

Биосфера является одним из трех (гидросфера, атмосфера и литосфера) компонентов климатической системы. Ее можно уподобить тонкой пленке, покрывающей поверхность нашей планеты. Плотность органического вещества равна 1 г/см2. Для сравнения, средняя

Для сравнения, средняя

5.2. Основные функции биосферы

5.2. Основные функции биосферы В составе биосферы присутствуют вещества, которые различаются между собой по ряду признаков: природные вещества, живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество, органическое вещество, биологически активное

8.4. Генетика и эволюция биосферы

8.4. Генетика и эволюция биосферы Общепризнанно, что теория Ч. Дарвина о происхождении видов эволюционным путем совершила переворот в мировоззрении не только ученых, но и многих миллионов людей. Это был сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, который показал,

О Вернадском

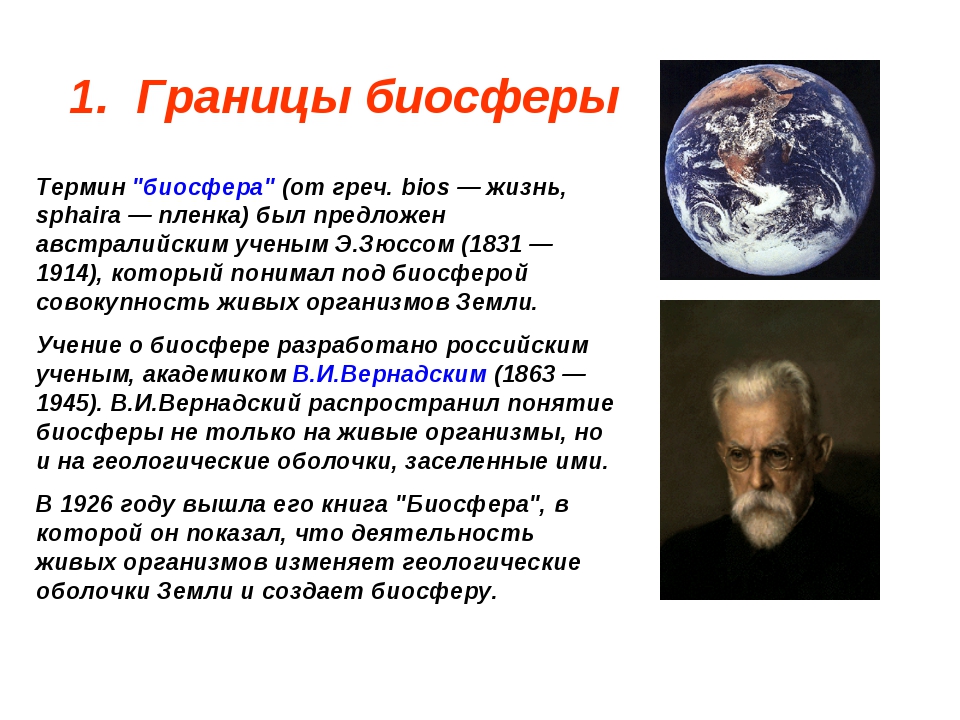

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945 гг.) — блестящий минералог, кристаллограф, геолог, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о живом веществе и биосфере, о переходе биосферы в ноосферу, ученый-энциклопедист, глубоко интересовавшийся философией, историей религий и общественными науками.

В.И. Вернадский родился в Санкт-Петербурге 12 марта 1863 г. в семье известного экономиста, профессора Петербургского Александровского лицея Ивана Васильевича Вернадского.

После окончания гимназии в 1881 г. Владимир Вернадский стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета. В те годы здесь преподавали Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров.

Д.И. Менделеев открыл перед студентами мир науки, показал силу научной мысли и значение химии. В.В. Докучаев был его руководителем по геологии и минералогии, которые Вернадский выбрал своей специальностью.

В студенческие годы Вернадский приступил к изучению фундаментальных проблем наук о Земле. Под влиянием В.В. Докучаева у него складывались представления о взаимоотношении живых существ с окружающей средой с учетом их активного воздействия на процессы почвообразования. Под руководством В.В. Докучаева В.И. Вернадский участвовал в почвенных экспедициях в Нижегородскую и Полтавскую губернии, где прошел свой первый геологический маршрут и написал первую научную работу.

Наряду с научной работой Вернадского охватывает характерный для столичного студенчества дух свободомыслия. Он активно участвовал в общественной жизни университета, работал в студенческом Научно-литературном обществе, в кружке по изучению литературы для народа. Острые общественные события, в которые активно втягивалось студенчество, с тех пор уже никогда не оставляли Вернадского равнодушным. Он оказался их активным участником, регулярно публиковал статьи, в которых поднимал назревшие острые вопросы университетского образования и общего положения страны. Вернадский последовательно отстаивал автономию высшей школы, права Совета профессоров на руководство всем процессом университетской жизни, на широкую свободу академических Союзов. Отстаивая интересы университетской корпорации, В.И. Вернадский активно сотрудничал в начале XX века с газетой «Русские ведомости», как наиболее популярной в кругах русской интеллигенции.

В университете у него на всю жизнь завязалась крепкая дружба с будущими крупнейшими учеными: ботаником, почвоведом и географом А. Н. Красновым, историками братьями С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбургами, А.А. Корниловым, И.М. Гревсом, Д.И. Шаховским и др. В 1886 году ближайшие друзья В.И. Вернадского объединяются в «Братство» — своеобразный просветительский кружок, девизом которого было: «Работай как можно больше, потребляй на себя как можно меньше, на чужие нужды смотри как на свои».

Н. Красновым, историками братьями С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбургами, А.А. Корниловым, И.М. Гревсом, Д.И. Шаховским и др. В 1886 году ближайшие друзья В.И. Вернадского объединяются в «Братство» — своеобразный просветительский кружок, девизом которого было: «Работай как можно больше, потребляй на себя как можно меньше, на чужие нужды смотри как на свои».

В 1885 г. со степенью кандидата Вернадский окончил Петербургский университет и занял должность хранителя минералогического кабинета университета. Через год он женился на Наталье Егоровне Старицкой, с которой они прожили вместе 56 лет «душа в душу и мысль в мысль». В их семье было двое детей: сын Георгий Владимирович Вернадский (1887—1973), известный исследователь русской истории, дочь Нина Владимировна Вернадская-Толль (1898—1985), врач-психиатр; оба скончались в эмиграции, в США.

В 1890 г. Вернадский был приглашен на кафедру кристаллографии и минералогии Московского университета, утверждается в должности хранителя минералогического кабинета. В 1891 г. в Петербургском университете состоялась защита магистерской диссертации, посвященной проблемам строения соединений кремния, а в 1897 г. В.И. Вернадский, защитив докторскую диссертацию, посвященную проблемам кристаллографии, а в следующем году утверждается в должности экстраординарного профессора.

В 1891 г. в Петербургском университете состоялась защита магистерской диссертации, посвященной проблемам строения соединений кремния, а в 1897 г. В.И. Вернадский, защитив докторскую диссертацию, посвященную проблемам кристаллографии, а в следующем году утверждается в должности экстраординарного профессора.

В Московском университете В.И. Вернадский проработал 20 плодотворных лет. В методике преподавания минералогии В.И. Вернадский стал новатором: он разработал новый курс, в котором предложил генетическую классификацию минералов и их сообществ с учетом физико-химических условий их образования, а не свойств. Он отделил кристаллографию от минералогии, считая, что кристаллография опирается на математику и физику, в то время как минералогию он рассматривал как химию земной коры, связанную с геологией.

Вернадский со своими учениками в поле изучал природные процессы, совершая экскурсии почти каждое лето: несколько раз он был на Урале, в Крыму, на Украине, на Северном Кавказе и в Закавказье, в Домбровском бассейне Польши и в средней России. Кроме того, ученый часто ездил за границу. Он побывал в Рудных горах Германии, в Англии, во Франции, в окрестностях Неаполя, в Греции и в Швеции.

Кроме того, ученый часто ездил за границу. Он побывал в Рудных горах Германии, в Англии, во Франции, в окрестностях Неаполя, в Греции и в Швеции.

«Московский период моей научной жизни был чисто минералогический и кристаллографический. Но уже в это время зарождалась геохимия, и в изучении явлений жизни я подошел к биогеохимии. Уже в это время я сразу вошел в изучение радиоактивности. Много вдумывался благодаря влиянию Ле Шателье в термодинамику. История науки, особенно русской и славянской, и философия меня глубоко интересовали», — писал В.И. Вернадский в конце жизни.

В этот период В.И. Вернадский ведет серьезную научную работу. Б. Л. Личков так пишет о московском периоде работы Вернадского: «Время деятельности В. И. Вернадского с 1890 по 1911 г. в Москве — это один из замечательных периодов его жизни, полный глубокого творческого содержания и напряженной работы… В эти годы он создал минералогические музеи университета и Высших инженерных курсов. Кроме того, им был создан Научно-исследовательский минералогический институт. В эти же годы возникли и оформились его оригинальные представления в области учения о минеральных химических соединениях, создалась основа его минералогической системы и взглядов на генезис минералов… Он начинает заниматься проблемами, связанными не с химией соединений, а с химией элементов, в результате чего зародились первые начатки геохимии». Он подготовил целую плеяду учеников, среди которых академик А.Е. Ферсман, профессор Я.В. Самойлов, член-корреспондент К.А. Ненадкевич и многие другие выдающиеся ученые.

В эти же годы возникли и оформились его оригинальные представления в области учения о минеральных химических соединениях, создалась основа его минералогической системы и взглядов на генезис минералов… Он начинает заниматься проблемами, связанными не с химией соединений, а с химией элементов, в результате чего зародились первые начатки геохимии». Он подготовил целую плеяду учеников, среди которых академик А.Е. Ферсман, профессор Я.В. Самойлов, член-корреспондент К.А. Ненадкевич и многие другие выдающиеся ученые.

Кроме научной деятельности В.И. Вернадский активно занимался общественно-политической и государственной деятельностью, которая была тесно связана, прежде всего, с Тамбовским краем. Имение Вернадовка, расположенное в Тамбовской губернии, он посещал почти каждое лето с 1886 по 1910 год. В 1892 г. ученый был избран гласным Моршанского уездного и Тамбовского губернского земских собраний. В земстве он занимался преимущественно вопросами народного образования, работал в комиссиях по школам, выступал на земских собраниях. В.И. Вернадский активно участвовал в борьбе с голодом в Тамбовской губернии, создал комитет помощи крестьянам. Благодаря его усилиям были открыты 121 столовая на 50-55 человек каждая, в них кормилось 6 256 человек, в том числе были организованы 11 особых столовых для самых маленьких детей. В.И. Вернадский помогал созданию земских школ и больниц, открытию народных библиотек. Он посвятил себя общественному служению сознательно, исходя из чувства личной ответственности за судьбу страны, считая, что принципы земского самоуправления должны стать основой развития российской государственной жизни.

В.И. Вернадский активно участвовал в борьбе с голодом в Тамбовской губернии, создал комитет помощи крестьянам. Благодаря его усилиям были открыты 121 столовая на 50-55 человек каждая, в них кормилось 6 256 человек, в том числе были организованы 11 особых столовых для самых маленьких детей. В.И. Вернадский помогал созданию земских школ и больниц, открытию народных библиотек. Он посвятил себя общественному служению сознательно, исходя из чувства личной ответственности за судьбу страны, считая, что принципы земского самоуправления должны стать основой развития российской государственной жизни.

В начале XX в. входил в Бюро земских гласных, осуществлявших подготовку и организацию земских съездов. В ноябре 1904 г. как делегат Тамбовского земства В.И. Вернадский участвовал в работе второго общероссийского земского съезда в Петербурге, а в июле 1905 г. — в работе съезда земских гласных в Москве. Эти съезды изменили всю политическую атмосферу в стране, под их давлением царское правительство было вынуждено ввести в гражданские и политические свободы, издать новые Основные законы 1906 г. (конституция) и учредить первый русский парламент – Государственную думу, которая открылась в апреле 1906 г.

(конституция) и учредить первый русский парламент – Государственную думу, которая открылась в апреле 1906 г.

Активно включившись в политическую жизнь страны в рамках деятельности конституционно-демократической партии, В.И. Вернадский становится одним из лидеров либерального направления в борьбе за внедрение в России принципов европейской демократии.

Во время первой русской революции В.И. Вернадский принимает активное участие в подготовке и проведении Учредительного съезда Конституционно-демократической партии выступавшей за судебную защиту прав человека, необходимость создания государства с ограниченной монархией, необходимость культурной автономии для наций и отмена смертной казни. До 1919 г. он оставался членом ЦК кадетской партии.

Поддерживая борьбу профессоров за автономию университетов, в 1906 г. он избирается в Государственный Совет – верхнюю палату российского парламента и работает в нем до марта 1917 г.. В знак протеста против роспуска Думы В. И. Вернадский подал прошение о выходе из его состава, однако в марте 1907 г. повторно избирается в Госсовет.

И. Вернадский подал прошение о выходе из его состава, однако в марте 1907 г. повторно избирается в Госсовет.

В 1911 г. В.И. Вернадский в знак солидарности с увольняемыми профессорами подал в отставку. В Московский университет так и не вернулся и продолжил свою деятельность в системе Академии наук. В 1915 г. В.И. Вернадский вновь избирается в Государственный совет и участвует в последнем заседании, на котором от имени выборных членов совета царю в Ставку была отправлена телеграмма с предложением об отречении от престола и передаче власти Временному комитету Государственной думы.

Во время октябрьского большевистского переворота Вернадский возглавляет Министерство народного просвещения во Временном правительстве. Победу большевиков воспринимает как трагическое поражение демократии и под угрозой ареста вынужден уехать на Украину.

На Украине В.И. Вернадский организовал серьезную научную работу, стал главным идеологом, организатором и в 1918 г. первым избранным президентом Украинской академии наук. Современная Национальная академия наук Украины по сей день сохраняет в своей основе идеи и структуру, заложенные В.И. Вернадским. Созданная во время гражданской войны в Киеве библиотека – в настоящее время крупнейшая Национальная библиотека Украины, которая носит имя В.И. Вернадского.

Современная Национальная академия наук Украины по сей день сохраняет в своей основе идеи и структуру, заложенные В.И. Вернадским. Созданная во время гражданской войны в Киеве библиотека – в настоящее время крупнейшая Национальная библиотека Украины, которая носит имя В.И. Вернадского.

После переезда в Крым в 1919 г. Вернадский читал лекции по геохимии в Таврическом университете, а будучи избран ректором, активно боролся за сохранение университетского образования в России. Он подчеркивал, что «при разрушении России, которое мы переживаем, существование сильного и активного центра русской культуры и мирового знания, каким бывает живой университет, является фактором огромной важности, помогающим восстановлению единого государства и устроению в нем порядка, организации нормальной жизни …»

В это время в мире физики, химии и техники после открытия и объяснения явления радиоактивности были отвергнуты представления о неизменности атома. С 1896 г. крупнейшие ученые мира начали усиленно изучать радиоактивность. В 1910 г. на общем собрании Академии наук В.И. Вернадский выступил с докладом «Задача дня в области радия», в котором изложил целую программу геологических и лабораторных исследований, направленных на поиски урановых руд и овладение энергией атомного распада. По предложению Вернадского при физико-математическом отделении Академии наук создается первая в России Радиологическая лаборатория. «Перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению. …С надеждой и опасением всматриваемся мы в нового союзника и защитника», — пророчески пишет он.

В 1910 г. на общем собрании Академии наук В.И. Вернадский выступил с докладом «Задача дня в области радия», в котором изложил целую программу геологических и лабораторных исследований, направленных на поиски урановых руд и овладение энергией атомного распада. По предложению Вернадского при физико-математическом отделении Академии наук создается первая в России Радиологическая лаборатория. «Перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению. …С надеждой и опасением всматриваемся мы в нового союзника и защитника», — пророчески пишет он.

В январе 1922 г. по инициативе В.И. Вернадского был создан Радиевый институт в Петрограде, директором которого он был назначен и занимал эту должность до 1939 г., после чего директором стал его ученик академик В.Г. Хлопин.

Ещё в 1906 г. В.И. Вернадский был избран адъюнктом по минералогии Академии наук, в 1912 г. – действительным членом Академии наук.

Вступив в первую мировую войну, Россия особенно остро начала испытывать нехватку стратегически важных видов сырья, и в 1915 г. В.И. Вернадский вместе с другими учеными создает и длительное время возглавляет Комиссию по изучению естественных производительных сил России при Академии наук (КЕПС), сыгравшую выдающуюся роль в изучении природных ресурсов страны и развитии науки и экономики государства. В журнале «Русская мысль» в 1916 г. он писал: «Эти запасы энергии, с одной стороны, слагаются из той силы, как физической, так и духовной, которая заключается в населении государства. Чем больше оно обладает знаниями, большей трудоспособностью, чем больше простота предоставлено его творчеству, больше свободы для развития личности, меньше трений и тормозов для его деятельности – тем полезнее энергия, вырабатываемая населением, больше, каковы бы ни были те внешние, вне человека, лежащие условия, которые находятся в среде природы, его окружающей. Духовная энергия человека так велика, что не было в истории случая, чтобы она не смогла выработать полезную энергию из-за недостатка природного материала».

Первоначально деятельность КЕПС была направлена на решение неотложных оборонных задач российского государства. К работе были привлечены ведущие научные силы страны, и планомерно стали появляться сборники основных сведений по всем видам сырьевых ресурсов. Ближайшим помощником Вернадского по КЕПС был А.Е. Ферсман. Постепенно из КЕПС выросли многочисленные научные институты.

С 1916 г. появляются первые работы В.И. Вернадского, посвященные «живому веществу». Исследования живого вещества c целью определения среднего химического состава растений и животных, их биомассы и продуктивности для последующей их количественной геохимической оценки были начаты В.И. Вернадским в декабре 1918 г. на Украине в лаборатории технической химии Киевского университета и продолжены в 1919 г. на Старосельской биостанции. В 1920 г. во время работы В. И. Вернадского в Таврическом университете биогеохимические исследования организуются на Салгирской плодоводческой станции, в университете создается лаборатория по проблеме «Роль живых организмов в минералогенезисе».

В 1928 г. из «отдела живого вещества» при КЕПС на базе Радиевого института появилась Биогеохимическая лаборатория Академии наук (БИОГЕЛ), где были заложены теоретические, методические и экспериментальные основы биогеохимического направления исследований. Став первым её директором, В.И. Вернадский оставался им до конца жизни – в течение 16 лет.

Ещё в конце 1921 года ректор Сорбонны П.Э. Аппель пригласил В.И. Вернадского прочитать в Сорбонне курс лекций по геохимии. Лекции принесли Вернадскому широкую известность в научных кругах. По инициативе слушателей они были изданы отдельной книгой на французском языке под названием «Геохимия» (La Géochimie, 1924), которая впоследствии неоднократно издавалась на разных языках. В «Геохимии» Вернадский раскрывает не просто строение земной коры в атомном разрезе, а историю атомов, судьбу химических элементов в вечном и закономерном согласованном круговороте, происходящем на Земле.

Кроме того в это время ученый экспериментально работал в Радиевом институте, который возглавляла Мария Кюри-Склодовская принимал участие в изучении радиоактивного минерала кюрита из Бельгийского Конго.

Ученый провел в командировке более трех очень плодотворных лет. Он оформил свои идеи о роли живого вещества в земной коре. Подготовлены к печати принципиально важные научные труды: монографии «Биосфера» (1926) на русском языке, «История минералов земной коры», статья «Живое вещество в химии моря», а также целая серия публикаций по проблемам геохимии, биогеохимии, радиогеологии. В это же время Вернадский впервые подходит к осознанию научной мысли как планетного явления, итогом чего явилась статья «Автотрофность человечества» (1925).

Основные идеи В.И. Вернадского о биосфере сложились к началу 20-х гг. и были опубликованы в 1926 г. в книге «Биосфера», состоящей из двух очерков: «Биосфера в космосе» и «Область жизни». По Вернадскому, биосфера — организованная, динамическая и устойчиво уравновешенная, самоподдерживающаяся и саморазвивающаяся система. Основной чертой ее организованности является биогенная миграция химических элементов, производимая силами жизни, источником энергии которой является лучистая энергия Солнца. Вместе с другими геосферами биосфера образует единую планетарную экологическую систему высшего порядка, в которой действует единая планетарная организованность.

Вместе с другими геосферами биосфера образует единую планетарную экологическую систему высшего порядка, в которой действует единая планетарная организованность.

В начале войны, в 1941 г. В.И. Вернадский с группой академиков был эвакуирован в Боровое Казахской ССР, где пробыл два года. Здесь умерла и похоронена Н.Е. Вернадская. Все последние годы ученый работал над большим трудом «Химическое строение биосферы Земли и её окружения». Работа вышла в свет только в 1965 г. После возвращения в Москву в 1944 г. выходит его статья «Несколько слов о ноосфере» о преобразовании облика нашей планеты под влиянием разума и труда человека.

В.И. Вернадский применяет понятие «ноосфера» с середины 30-х годов. Он пришел к выводу, что появление человека с его научной мыслью явилось естественным этапом эволюции биосферы. В результате человеческой деятельности биосфера неизбежно должна коренным образом изменяться и переходить в новое состояние, которая называется ноосферой – сферой разума (ноос – от греческого разум). Значит, ноосфера — это развивающаяся под контролем Разума, под влиянием сознательной человеческой деятельности геологическая оболочка планеты Земля.

Значит, ноосфера — это развивающаяся под контролем Разума, под влиянием сознательной человеческой деятельности геологическая оболочка планеты Земля.

В ноосфере человек преобразует Землю не только в соответствии со своими потребностями, но и с учетом законов биосферы; ноосфера — естественное тело, компонентами которого будут литосфера, гидросфера, атмосфера и органический мир, преобразованные разумной деятельностью человека (в последующем в ноосферу должно будет включено и космическое пространство). В соответствии с закономерностями ноосферы должна будет построена социальная и государственная жизнь, главными содержательными и конструктивными движущими силами станут научное творчество и инновации. В.И. Вернадский твердо верил в неизбежность именно такого развития биосферы и поэтому до конца своих дней с большим оптимизмом смотрел на будущее человечества.

Большая жизнь академика В.И. Вернадского, до конца дней наполненная напряженной творческой работой, помощью людям, благотворительностью, спасением науки и людей в условиях советского режима, закончилась в Москве 6 января 1945 г. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Биосфера, подготовка к ЕГЭ по биологии

Биосфера (греч. bios — жизнь + sphaira — шар) — наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими в совокупности живое вещество планеты. Термин «биосфера» предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

Границы биосферы

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю

толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую

сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю

толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую

сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое. Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

- Косное вещество

- Биогенное вещество

- Биокосное вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ —

важнейший фактор геологических изменений планеты.

Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ —

важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва — уникальный продукт совместной деятельности живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

Важнейший компонент биосферы — живое вещество, то есть — живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере, они обеспечивают круговорот веществ — главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

- Энергетическая

- Газовая

- Концентрационная

- Окислительно-восстановительная

- Деструктивная

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических

связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям

и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям

и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом, растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски

накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

К примеру, многие моллюски

накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое — торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения «старой» жизни, невозможно возникновение «новой». После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них

высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие

жизни.

После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них

высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие

жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который

в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка — все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами — великое чудо и немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы — разумное,

рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

Основная идея ноосферы — разумное,

рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей — карбоната кальция (из которого состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с

выхлопными газами.

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав. После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается бактериями до атмосферного азота — цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Биосфера — Викизнание… Это Вам НЕ Википедия!

Биосфера (от био … и сфера), область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы.

В биосфере живые организмы (живое вещество) и среда их обитания органически связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамическую систему. Термин «биосфера» введен в 1875 Э. Зюссом.

Учение о биосфере как об активной оболочке Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов (в т. ч. человека) проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба и значения, создано В. И. Вернадским (1926). Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский считал её переход в стадию ноосферы, управляемую не только законами жизни, но и развитием человечества.

И. Вернадским (1926). Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский считал её переход в стадию ноосферы, управляемую не только законами жизни, но и развитием человечества.

Характеристика Биосферы[править]

| БИОСФЕРА | |||

|---|---|---|---|

| Область распространения живых существ с низкой плотностью | Область распространения живых существ с высокой плотностью | ||

| верхняя граница(озоновый слой) | нижняя граница(верхняя граница мантии) | верхняя граница в среднем несколько метров над сушей | нижняя граница-сотни метров в воде |

Состав Биосферы[править]

—>Эволюция Биосферы[править]

Живое вещество биосферы «в общем занимает ничтожное пространство в масштабе всего земного шара. Широкое распространение самого термина «живое вещество» связано с работами В.И. Вернадского. Он показал, что все живые организмы Земли образуют единое целое — живое вещество планеты. Жизнь на Земле — самый выдающийся процесс на ее поверхности, получающий живительную энергию Солнца и приводящий в движение едва ли не все химические элементы таблицы Менделеева. Биосфера есть часть земного пространства, охваченного жизнью с ее активным химическим проявлением. В биосфере возможно существование организмов в любых возможных концентрациях — от единичных бактерий и спор в 1 см3 атмосферного воздуха до мощных тропических лесов экваториальной зоны и следов жизни в пучинах Мирового океана. По своим требованиям к условиям внешней среды организмы расселяются в разных верхних горизонтах Земли: в нижней атмосфере, в гидросфере, в почвах, в глубинах литосферы, пропитанных природными водами и нефтяными месторождениями. Все живое вещество по своей массе занимает ничтожную долю по сравнению с любой из верхних оболочек земного шара. По современным вероятностным оценкам общее количество массы живого вещества в современную эпоху составляет порядка 2420 млрд. т.все живое вещество нашей планеты составляет ~1/10000000 часть массы земной коры.

Жизнь на Земле — самый выдающийся процесс на ее поверхности, получающий живительную энергию Солнца и приводящий в движение едва ли не все химические элементы таблицы Менделеева. Биосфера есть часть земного пространства, охваченного жизнью с ее активным химическим проявлением. В биосфере возможно существование организмов в любых возможных концентрациях — от единичных бактерий и спор в 1 см3 атмосферного воздуха до мощных тропических лесов экваториальной зоны и следов жизни в пучинах Мирового океана. По своим требованиям к условиям внешней среды организмы расселяются в разных верхних горизонтах Земли: в нижней атмосфере, в гидросфере, в почвах, в глубинах литосферы, пропитанных природными водами и нефтяными месторождениями. Все живое вещество по своей массе занимает ничтожную долю по сравнению с любой из верхних оболочек земного шара. По современным вероятностным оценкам общее количество массы живого вещества в современную эпоху составляет порядка 2420 млрд. т.все живое вещество нашей планеты составляет ~1/10000000 часть массы земной коры. Однако в качественном отношении живое вещество представляет собой наиболее высокоорганизованную часть материи Земли. По своему активному воздействию на окружающую среду живое вещество занимает особое место и качественно резко отличается от других оболочек земного шара, так же, как живая материя отличается от мертвой. Оценка среднего химического состава живого вещества была произведена А.П. Виноградовым. Из данных табл. 10 видно, что главные составные части живого вещества — это элементы, широко распространенные в природе: в атмосфере, гидросфере, литосфере и космосе. Средний элементарный состав живого вещества отличается от состава земной коры высоким содержанием углерода. По содержанию других элементов организмы не повторяют состава среды своего обитания. Они избирательно поглощают элементы, необходимые для построения их тканей. В процессе жизнедеятельности организмы используют наиболее доступные атомы, способные к образованию устойчивых химических связей. Атомы углерода имеют способность создавать длинные цепи соединений с другими атомами, что приводит к построению бесчисленных полимеров и других сложных органических высокомолекулярных соединений.

Однако в качественном отношении живое вещество представляет собой наиболее высокоорганизованную часть материи Земли. По своему активному воздействию на окружающую среду живое вещество занимает особое место и качественно резко отличается от других оболочек земного шара, так же, как живая материя отличается от мертвой. Оценка среднего химического состава живого вещества была произведена А.П. Виноградовым. Из данных табл. 10 видно, что главные составные части живого вещества — это элементы, широко распространенные в природе: в атмосфере, гидросфере, литосфере и космосе. Средний элементарный состав живого вещества отличается от состава земной коры высоким содержанием углерода. По содержанию других элементов организмы не повторяют состава среды своего обитания. Они избирательно поглощают элементы, необходимые для построения их тканей. В процессе жизнедеятельности организмы используют наиболее доступные атомы, способные к образованию устойчивых химических связей. Атомы углерода имеют способность создавать длинные цепи соединений с другими атомами, что приводит к построению бесчисленных полимеров и других сложных органических высокомолекулярных соединений. »

»

- Науки изучающие предмет статьи — Общая биология,Геохимия

- Структурирующая цепочка карты Знания 2Биосфера (от греч. pio<; — жизнь и ocpalpa — шар). Термин «В.», введённый в науку в 19 в., обозначал первоначально мир живых существ, населяющих Землю. Со временем понятие, вложенное вначале в термин «В.» и имевшее общий бно-логич. характер, изменялось и приобретало более определённый геологич. смысл.

Австрийский геолог Э. Зюс в 1875 выдвинул идею о концонтрич. оболочках, покрывающих земной шар, — о литосфере (см. Земная кора), гидросфере, атмосфере (см.) и биосфере, однако понятие о Б. как о среде жизни Зюс не развил. Точное геологич. определение Б. было дано впервые академиком В. И. Вернадским; им же впервые было начато и геохимич. изучение Б.

Б. — одна из земных оболочек, занятая совокупностью организмов, населяющих Землю (живым веществом). Она включает в себя: 1) нижнюю часть воздушной оболочки Земли (атмосферы), т. н. тропосферу, 2) всю водную оболочку (гидросферу) и 3) верхнюю часть твёрдой оболочки (литосферы), главным образом т. н. кору выветривания (см.). Верхняя граница Б. находится в тропосфере па высоте 10 — 15 км, где наблюдались живые организмы. Нижняя (подземная) граница Б. находится в литосфере, невидимому, на глубинах до 2 — 3 км, поскольку, напр., в нефтеносных водах с этих глубин находили живые микроорганизмы. В океанах нижняя граница простирается до дна (т. е. местами до глубины свыше 10 км).

н. кору выветривания (см.). Верхняя граница Б. находится в тропосфере па высоте 10 — 15 км, где наблюдались живые организмы. Нижняя (подземная) граница Б. находится в литосфере, невидимому, на глубинах до 2 — 3 км, поскольку, напр., в нефтеносных водах с этих глубин находили живые микроорганизмы. В океанах нижняя граница простирается до дна (т. е. местами до глубины свыше 10 км).

Возникновение Б. на Земле, примерно около 1,5 млрд. лот тому назад, явилось результатом закономерного развития поверхности Земли.

Между неорганич. материей Б. и органическим её миром происходят разнообразнейшие и многочисленные процессы, связанные между собой общей историей химия, атомов.

Состав атмосферы, соловой массы гидросферы, осадочных пород твёрдой оболочки Земли изменяется под влиянием этих процессов жизни и от них зависит (см. Биогеохимия). До 90% всех полезных ископаемых добывается человеком в Б. Поэтому

изучение возможно полного состава Б.- её газов, вод, осадочных пород, организмов, а также гео-химич. процессов — представляет исключительно важную и первоочередную задачу геохимии.

процессов — представляет исключительно важную и первоочередную задачу геохимии.

Лит.: Вернадский В. И., Очерки геохимии, 2 изд., М.-Л., 1934; его же, Биосфера, Л., 1926.

Требуется проверка викификации!

Шаблон:Проверить источникиСтатья из Большой советской энциклопедии

Эта статья подлежит модернизации и корректировке!

Если Вы заметили неточность — Вы можете исправить её с помощью ссылки редактировать (или править) на этой странице.

Требуется сведение текстов!

Эта статья фактически состоит из нескольких не связанных между собой фрагментов. Требуется исправить ее так, чтобы она была однородной! Вы можете сделать это с помощью ссылки редактировать или править.

Биосфера

Биотоп

биология

экология

Уровни организации живой материи

уровень в системе Уровни организации живой материи

Эволюция биосферы, энергетический аспект

Определение и примеры биосферы — Биологический онлайн-словарь

Биосфера

сущ. , [ˈbaɪəˌsfɪə)]

, [ˈbaɪəˌsfɪə)]

Определение: часть земли, где существуют живые существа.

Что такое биосфера? Биосфера — это та часть Земли, где процветают и живут живые существа. Это та часть планеты, которая может поддерживать жизнь. На Земле есть еще три сферы: атмосфера, литосфера и гидросфера. Однако не все они населены живыми существами.Части или регионы, где встречаются организмы, в совокупности называются биосферой. Таким образом, можно также сказать, что биосфера представляет собой сумму всех экосистем на Земле.

Слово биосфера произошло от греческого « bios» , что означает « Life » и « sphaira », что относится к форме Земли. Термин был впервые использован англо-австрийским ученым Эдуардом Зюссом в его четырехтомной книге под названием «Лицо Земли» . В этой книге он объяснил отношения живых существ, поддерживаемых Землей.

Определение биосферы

Биосфера — это термин, который охватывает все экосистемы на Земле. Следовательно, он включает в себя как неживые элементы (такие как солнечный свет и вода), так и живые организмы.

Следовательно, он включает в себя как неживые элементы (такие как солнечный свет и вода), так и живые организмы.

Что такое биосфера? Биосфера относится к областям или регионам Земли, на которых существует жизнь. Это одна из отличительных черт Земли от других планет.

Земля состоит из четырех сфер, а именно (1) биосферы, (2) атмосферы, (3) литосферы (геосферы) и (4) гидросферы.Биосфера – это часть Земли, включающая в себя все биологические сообщества и окружающую их среду. Это часть земли, где существует жизнь. Атмосфера Земли – это газообразная часть, окружающая литосферу. Литосфера, в свою очередь, представляет собой часть, состоящую из земной коры, и верхней мантии. В других источниках вместо литосферы наземная или наземная часть именуется геосферой , которая, в отличие от литосферы, помимо земной коры и мантии включает ядро.Гидросфера относится ко всем водам на поверхности Земли. В некоторых источниках термин считается синонимом экосферы , которая, строго говоря, относится ко всем этим сферам, взаимодействующим друг с другом в замкнутой системе.

биосфера часть земли, где существуют живые существа. Он охватывает все живое, обитающее в литосфере, атмосфере и гидросфере. Существуют также искусственные биосферы, которые были созданы в основном для исследований и исследований, например, Биосфера 2 , которая на сегодняшний день является крупнейшей закрытой экологической системой, когда-либо созданной человечеством. Этимология: от биос- , смысл жизни + сфера .

Происхождение и эволюция биосферы

Около 3,8 миллиарда лет назад ранние прокариоты процветали в биосфере без кислорода. В конце концов, некоторые из этих организмов превратились в организмы, способные использовать свет, воду и углекислый газ для создания химических соединений, богатых энергией, при этом производя молекулы кислорода в качестве побочного продукта. Этот процесс производства пищи с использованием световой энергии теперь обычно называют фотосинтезом, а организмы, способные к этому, называются автотрофами.И так из одноклеточных, т.е. водорослей, многоклеточным автотрофам, таким как сосудистые растения, больше организмов, поэтому они были способны утилизировать углекислый газ в атмосфере и в конечном итоге снабжали атмосферу кислородом.

В конце концов, некоторые из этих организмов превратились в организмы, способные использовать свет, воду и углекислый газ для создания химических соединений, богатых энергией, при этом производя молекулы кислорода в качестве побочного продукта. Этот процесс производства пищи с использованием световой энергии теперь обычно называют фотосинтезом, а организмы, способные к этому, называются автотрофами.И так из одноклеточных, т.е. водорослей, многоклеточным автотрофам, таким как сосудистые растения, больше организмов, поэтому они были способны утилизировать углекислый газ в атмосфере и в конечном итоге снабжали атмосферу кислородом.

Вскоре увеличение содержания кислорода в атмосфере привело к увеличению биоразнообразия по мере существования и эволюции аэробных организмов. Это позволяет биосфере поддерживать более сложные жизни, такие как сосудистые растения, животные и люди, чтобы выжить в присутствии кислорода.И так, чтобы ответить на вопрос: «как биоразнообразие связано с биосферой» — ответ достаточно прост. Он создал биосферу « здоровых », изобилующую различными группами организмов. Под здоровыми понимаются различные группы, способные занимать разные экологические ниши.

Он создал биосферу « здоровых », изобилующую различными группами организмов. Под здоровыми понимаются различные группы, способные занимать разные экологические ниши.

Автотрофы действуют как производители пищевой цепи. Гетеротрофы, которые представляют собой организмы, неспособные производить пищу так же, как автотрофы, и поэтому должны потреблять другие организмы , берут на себя роль естественных биологических средств контроля .Гетеротрофы, питающиеся исключительно растениями, называются травоядными. Те, кто питается исключительно мясом животных, называются плотоядными, тогда как те, кто питается либо растениями, либо мясом животных, называются всеядными. Еще одна важная экологическая ниша — редуценты. Эти организмы разлагают мертвые организмы или разлагающиеся ткани или превращают органические вещества в более простые соединения или вещества, питающие Землю. Например, грибы разлагают отмершие растительные или животные остатки. Они расщепляют клетки мертвых растений и животных на более простые вещества, которые становятся органическими питательными веществами, доступными для экосистемы.

Компоненты биосферы

Из чего состоит биосфера? Из каких 3 частей состоит биосфера? Биосфера состоит из трех компонентов: (1) литосферы, (2) атмосферы и (3) гидросферы. Однако не на всех из них есть живые существа, процветающие или населяющие их. Части, где жизнь обнаружена и поддерживается, являются единственными, которые считаются частями биосферы. Например, часть неба, где летают птицы, является частью биосферы. Напротив, более высокие слои атмосферы, которые не могут поддерживать жизнь, не считаются частью биосферы.

Абиотические компоненты

Ниже приводится описание этих трех абиотических компонентов биосферы:

Литосфера

Литосфера известна как наземный компонент биосферы. Например, он содержит твердые массивы суши, такие как наши континенты и острова.

Та часть, которая не поддерживает никакой жизни и, следовательно, не является частью биосферы, является ее нижней мантией и ядром. Все остальные части, кроме этой, поддерживают жизнь, от мельчайших бактерий до крупных млекопитающих и высоких деревьев, предоставляя им кров и пищу.

Атмосфера

Атмосфера – это газовая оболочка над Землей. Он содержит различные газы, такие как углекислый газ, кислород и другие газы, которые помогают живым организмам, таким как растения, животные и люди, поддерживать жизнь. Однако верхняя часть атмосферы имеет низкий состав кислорода; поэтому можно найти летающих птиц в районе 200 метров от Земли. Атмосфера, входящая в состав биосферы, играет особую роль в защите живых организмов от вредного солнечного ультрафиолетового излучения, помимо обеспечения их газами для дыхания.

Гидросфера

Гидросфера относится ко всем водам на Земле. Поэтому его еще называют водным регионом. Однако он также включает твердые формы, такие как ледников . Гидросфера, в которой поддерживается жизнь, играет важную роль в регулировании температуры на Земле. Более того, она поставляет воду, необходимую для всего живого.

Биотические компоненты

Что касается биотических компонентов, то к ним относятся растения, животные и микроорганизмы. Эти биологические компоненты также являются строителями пищевой цепи экосистемы.

Эти биологические компоненты также являются строителями пищевой цепи экосистемы.

Растения

Растения являются первичными производителями. Они производят пищу посредством фотосинтеза. Кроме того, они также известны как автотрофы. Они также принимают участие в переработке отходов. Однако они являются единственным первоисточником для каждого живого организма, включая животных и человека.

Животные

Это потребители. Они не могут производить пищу из неорганических источников.Они зависят от других источников, таких как растения или другие мелкие животные. Они также известны как гетеротрофы . Пища, которую они потребляют, используется для высвобождения энергии и сохранения ее для будущего использования. Энергия используется для роста и развития.

Микроорганизмы

Микроорганизмы составляют основную часть экосистемы. К ним относятся грибы, водоросли, бактерии, вирусы и т. д. Кроме того, они служат редуцентами, разлагая количество отходов или мертвых материалов. Они используют этот процесс разложения в качестве источника пищи.

Они используют этот процесс разложения в качестве источника пищи.

Организационная структура биосферы

Биосфера в основном описывается ссылкой на всю жизнь и живые организмы вокруг Земли. Он состоит из пяти уровней организационной структуры:

(1) Биомы

Большая биосфера делится на большие части биомов. Ученые классифицировали биомы на пять разных типов: тундра, луга, леса, пустыни, и водные биомы . Реки, озера, моря, океаны и другие водные среды обитания населены большим разнообразием растений и животных.И наоборот, десерты — это самые засушливые районы Земли с наименьшим количеством осадков в год. Луга покрывают зеленые зоны Земли. Тем не менее, здесь выпадает умеренное количество осадков, но их недостаточно для выращивания больших деревьев. Леса – это участки, где преобладают большие деревья. Тундры — это обширный безлесный арктический регион, где недра вечной мерзлоты.

(2) Экосистема

Рисунок 1: компоненты экосистемы. Предоставлено: Мария Виктория Гонзага из BiologyOnline.com.

Предоставлено: Мария Виктория Гонзага из BiologyOnline.com. Экосистема состоит из биологического сообщества и физической среды.Таким образом, он включает в себя как биотических , так и абиотических факторов. Живые существа и их физическая среда функционируют вместе как единое целое. Четыре типа экосистем: наземные, пресноводные, морские, и искусственные . Наземная экосистема представляет собой экосистему, расположенную на суше, примером которой являются пастбищная экосистема и лесная экосистема. Пресноводная экосистема представляет собой водную экосистему, примером которой являются стоячие и лотические экосистемы. Морская экосистема представляет собой экосистему соленой воды и поэтому встречается в морях и океанах.Искусственная экосистема — это искусственная система, такая как террариум .

(3) Сообщество видов

Поскольку биосфера отличается большим разнообразием, различные виды составляют сообщество. Эти виды выживают в районах, где абиотические факторы, такие как температура, рН и питательные вещества, приемлемы или оптимальны. Однако биологическое сообщество определяется как совокупность взаимодействующих организмов (одного и того же или разных видов), сосуществующих в определенной области и в определенное время.

Однако биологическое сообщество определяется как совокупность взаимодействующих организмов (одного и того же или разных видов), сосуществующих в определенной области и в определенное время.

(4) Популяция

Все представители определенного вида, живущие в одном месте обитания, известны как популяция. Численность популяции может варьироваться от нескольких до тысяч человек. Перенаселенность — это состояние, при котором популяция вида превышает пропускную способность экологической ниши. Сокращение населения, наоборот, означает уменьшение размера. Сокращение численности популяции в течение короткого периода времени называется узким местом популяции .

Превышение численности населения может привести к борьбе за выживание. Виды будут конкурировать со всеми за ограниченные ресурсы. Таким образом, были установлены различные симбиотические отношения. Говорят, что те, кто склонен давать и брать в отношениях, находятся в мутуализме, тогда как те, кто имеет тенденцию причинять вред другим организмам, могут находиться в паразитическом или хищническом виде симбиоза. Здесь также вступает в действие естественный отбор. Виды, обладающие полезными или благотворными вариациями, называются « благоприятными » и, таким образом, способны процветать и размножаться по сравнению с теми, которые имеют менее благоприятных признаков.

Здесь также вступает в действие естественный отбор. Виды, обладающие полезными или благотворными вариациями, называются « благоприятными » и, таким образом, способны процветать и размножаться по сравнению с теми, которые имеют менее благоприятных признаков.

(5) Организмы

Организмы – живые существа биосферы. Одной из особенностей, отличающих их от неживого материала, является наличие клеточной организации и системы, обеспечивающей различные жизненные процессы. Внутри клетки находится генетический материал, несущий код всех видов биологической активности и размножения. . Это могут быть эукариоты и прокариоты. Например, люди, растения и животные — эукариоты, а бактерии — прокариоты. Их можно идентифицировать по наличию эндомембранной системы и внутренней компартментализации, приводящей к образованию различных органелл.Эукариоты обладают такими свойствами, а прокариоты — нет.

Факторы, влияющие на биосферу

Биосфера вокруг Земли постоянно изменяется за счет живых и неживых существ. Различные факторы влияют на биосферу и деятельность живых организмов, охваченных экосистемой. Следующие три фактора по-разному влияют на биосферу:

Различные факторы влияют на биосферу и деятельность живых организмов, охваченных экосистемой. Следующие три фактора по-разному влияют на биосферу:

- Наклон Земли . Наклон Земли сильно влияет на биосферу.Поскольку это делает одну сторону Земли более прохладной в течение некоторого времени, тогда как другая сторона остается более теплой в течение определенного периода времени. Времена года являются одним из физических факторов, определяющих типы видов, которые будут процветать в конкретном регионе.

- Стихийное бедствие с. Стихийные бедствия могут оказать огромное и долгосрочное воздействие на биосферу. Такие стихийные бедствия, как извержение вулкана, землетрясения, наводнения и т. д., разрушают биосферу. Камень, вода, лава и другие возможные вещи разрушают экосистему.

- Некоторые более мелкие факторы . Другие более мелкие факторы, такие как изменение климата, воды, эрозия почвы или любые другие изменения, влияют на биосферу и нарушают жизнь различных видов.

Значение биосферы

Биосфера – это связь между здоровой жизнью живых организмов и их взаимодействием. Небольшие изменения в биосфере могут оказать большое влияние на жизнь живых организмов. Однако эта связь делает биосферу важной для всего живого.Некоторые из них перечислены ниже:

- Содействие жизни на Земле. Основная причина и значение биосферы в том, что она способствует жизни на Земле. Приспосабливаясь к различным изменениям окружающей среды, благоприятным климатическим условиям и источнику энергии в качестве пищи, все живые организмы на Земле поддерживают жизнь на земной поверхности:

Органическое вещество: - Биосфера помогает в переработке питательных веществ , таких как кислород и азота для поддержания жизни на Земле.

- Предоставление продуктов питания или сырья . Каждое живое существо нуждается в пище, чтобы выжить; таким образом, биосфера играет важную роль в обеспечении пищей различных животных и растений.

Факты о биосфере

Есть много интересных фактов и цифр о биосфере. Вот некоторые из них:

- Эволюция биосферы в процессе биопоэза и биогенеза. Биопоэз известен как процесс эволюции жизни из неживого, тогда как биогенез относится к процессу эволюции жизни из живой материи.

- Ученые подсчитали общее количество в 8,7 млн различных видов в биосфере. Около 2,2 миллиона живут под водой и 6,5 миллиона на суше.

- Фактическая глубина биосферы остается неясной. Подсчитано, что некоторые из рыб живут на глубине менее 8300 метров.

- Естественная биосфера Земли известна как биосфера 1. Однако некоторые искусственные или созданные человеком биосферы, такие как Биосфера 2 и Биосфера 3, были созданы в первую очередь для исследовательских целей.

- Гидросфера – самая большая часть биосферы. Она покрывает 71% поверхности Земли.

- По оценкам, биосфера простирается на 21 500 метров от поверхности Земли до глубин океана.

Биосферный заповедник

Жизнь и будущее биосферы зависят от деятельности и взаимодействия людей с окружающей средой или средой их обитания. Например, биосфера и жизнь видов могут нарушаться либо увеличением, либо уменьшением содержания кислорода или углекислого газа в атмосфере.Это также вызвано деятельностью человека, такой как сжигание лесов, загрязнение окружающей среды и другие.

Например, биосфера и жизнь видов могут нарушаться либо увеличением, либо уменьшением содержания кислорода или углекислого газа в атмосфере.Это также вызвано деятельностью человека, такой как сжигание лесов, загрязнение окружающей среды и другие.

Первая биосфера была обнаружена в Янгамби, Демократическая Республика Конго. Однако по всему миру насчитывается 563 различных биосферных заповедника. Более того, ученые обнаружили новую биосферу в Яю, Эфиопия. Кроме того, они будут использовать эти резервы для сельского хозяйства.

Некоторые примеры биосферных заповедников включают в себя:

- Gran Arenal в AUTRALIA

- Фуэртевентура в Испании

- Биосферные заповедники ЮНЕСКО (см. Видео ниже, чтобы узнать об этом и как это работает)

- Литосфера состоит из земной коры и верхней части ее мантии.

- атмосфера — это то, что мы называем «воздухом», или смесью газов, удерживаемых вокруг земли ее гравитационным притяжением.

- Гидросфера — это сумма всей земной воды в любой форме, будь то на земле в виде жидкости или льда или в облаках в виде водяного пара.

-

Американское общество для микробиологии

-

Национальный научный фонд

-

U.S. ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ

-

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА США

-

▪ Очистка разливов нефти и других экологических опасностей с помощью микробов.

-

▪ Производство полезных веществ более простым и чистым способом по сравнению с традиционными инженерными подходами.

-

▪ Предоставление информации о том, почему запасы воды во многих районах истощаются. Было бы полезно узнать, какую роль в таких событиях играют микробы, и определить, можно ли их использовать в качестве индикаторов источников и качества воды.

-

▪ Понимание условий, которые приводят к растворению и осаждению экономически важных полезных ископаемых.

-

▪ Экономичная защита от различных видов коррозии путем модификации или эксплуатации микробных сообществ. Как биологические, так и небиологические явления разрушают и иным образом повреждают здания, дороги, канализационные системы, корабли и даже скульптуры.

-