Внутреннее строение земноводных

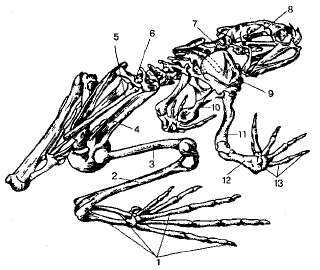

У земноводных происходят изменения в строении скелета, это позволило им выйти на сушу и передвигаться по ней.

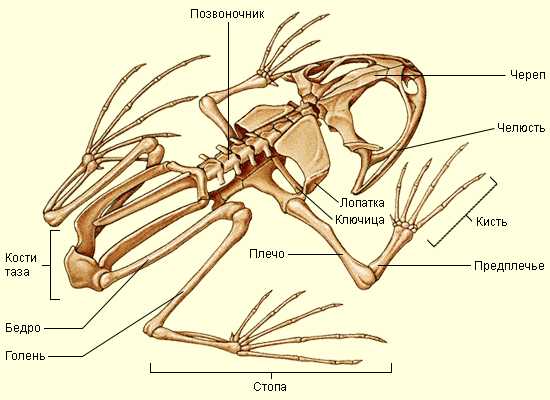

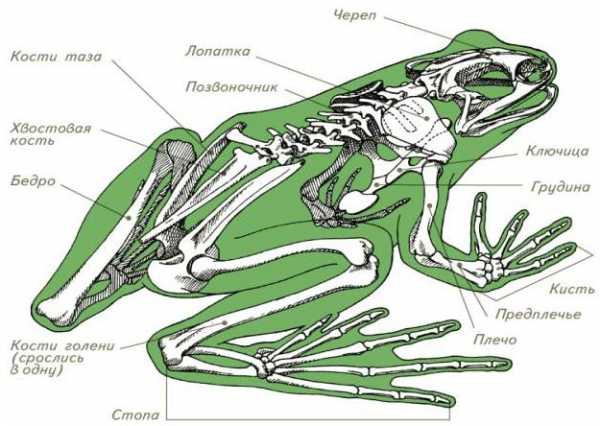

Как и у рыб, скелет земноводных состоит из трёх отделов: скелета головы, туловища и конечностей.

Скелет головы – череп – имеет два отдела (лицевой и мозговой). Они состоят из небольшого числа костей. Лицевой отдел имеет большие размеры, чем мозговой.

Скелет туловища – позвоночник – состоит из четырёх отделов: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. У лягушки в шейном отделе находится один позвонок, в туловищном – 7, в крестцовом – 1. Благодаря наличию шейного позвонка череп соединён с позвоночником подвижно, но его подвижность очень мала. Животные не могут поворачивать голову, они способны только наклонять её. В туловищном отделе лягушки отсутствуют рёбра и грудная клетка

Конечности земноводных отличаются от плавников рыб. Они построены по типу простых рычагов, которые соединены между собой подвижно с помощью суставов.

Скелет передних конечностей состоит из скелета плечевого пояса и свободной передней конечности.

Опорой для передних конечностей служит скелет плечевого пояса. Он имеет вид полукольца и лежит в мускулатуре туловища и не соединён с позвоночником из-за отсутствия рёбер. В его состав входят: две лопатки, две вороньи кости (коракоиды), две ключицы и одна грудина.

Передняя конечность состоит из костей плеча, предплечья и кисти.

Скелет задних конечностей состоит из тазового пояса и свободной задней конечности.

Опорой задним конечностям служит тазовый пояс. Он состоит из двух сросшихся тазовых костей.

Задняя конечность состоит из бедра, голени и стопы. У большинства земноводных кисть и стопа состоят из пяти пальцев, на которые животное опирается при передвижении на суше или отталкивается при плавании.

Мышечная система подразделяется на мускулатуру туловища и конечностей. Группы специальных мышц обеспечивают движения конечностей (ходьбу, бег, плавание, прыжки, захват добычи). На голове располагаются опускающие и поднимающие мышцы. У лягушки лучше всего развиты мышцы в области челюстей и конечностей.

У земноводных происходит усложнение в строении опорно-двигательной системы, в ней появляются приспособления к наземному образу жизни. Но она еще далека от совершенства, так как не обеспечивает большого разнообразия движений и скорости передвижения по суше. В скелете земноводных содержится достаточно

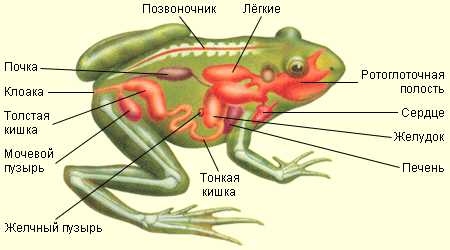

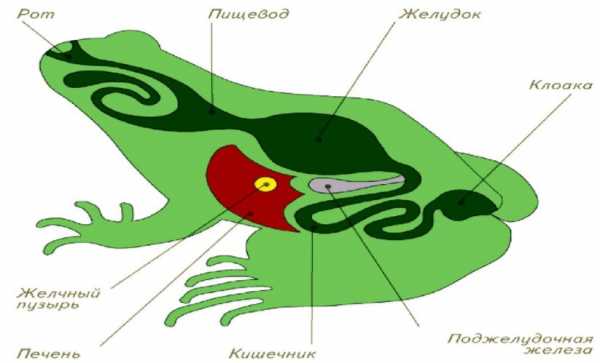

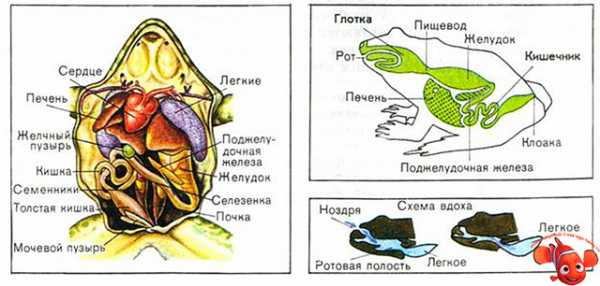

Пищеварительная система земноводных начинается щелевидным ротовым отверстием, ведущим в обширную ротоглоточную полость, в которой находятся язык и расположенные на челюстях зубы. Зубы участвуют только в удержании добычи и не способны размельчать и пережёвывать пищу. У жаб зубов нет. Ротоглоточная полость переходит в короткий пищевод, который впадает в желудок. От него отходит кишечник, который образует расширение – клоаку – отверстие, через которое выводятся непереваренные остатки.

Пища быстро переваривается под действием пищеварительного сока и желчи, выделяемых поджелудочной железой и печенью. В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, которые смачивают пищу, тем самым облегчая её проглатывание.

Все земноводные – хищники, они питаются подвижной добычей: червями, слизнями, насекомыми, пауками. Наиболее крупные лягушки могут успешно нападать на мелких грызунов, птиц и змей.

Добычу они ищут в воде, на земле, хватают с растений, ловят на лету. Наземные амфибии захватывают пищу с помощью длинного мясистого и липкого языка. Он прикреплён ко дну ротоглоточной полости только передним концом, а задняя часть свободно обращена назад. Он способен быстро выбрасываться вперёд, прилипая к добыче.

Движение языка лягушки

Проглатыванию пищи помогают глазные яблоки, которые перемещаются вниз, при этом они давят на пищевой комок и проталкивают его из ротоглоточной полости дальше.

При низких температурах земноводные длительное время могут обходиться без пищи, так как имеют низкий уровень обмена веществ.

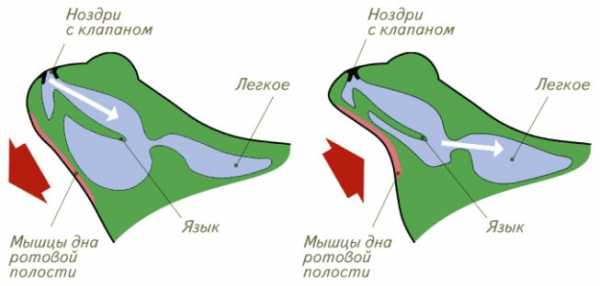

Вследствие того, что земноводные часть жизни проводят в воде, а часть – на суше, у взрослых животных дыхание осуществляют несколько органов: лёгкие, кожа и слизистая оболочка ротоглоточной полости. Личинки дышат с помощью кожи и жабр.

Лёгкие представляют собой парные полые мешки. Их внутренняя поверхность ячеистая. Стенки лёгких покрыты кровеносными сосудами, которые приносят венозную кровь, а уносят артериальную.

Для амфибий характерен нагнетательный тип дыхания, так как они не имеют грудной клетки. Животное набирает воздух в ротолглоточную полость через ноздри, при этом дно ротовой полости опускается. Затем ноздри закрываются клапанами, дно ротовой полости поднимается и воздух проталкивается в лёгкие. Удаление воздуха из лёгких происходит благодаря сокращению мышц брюшной стенки и эластичности самих лёгких.

Дыхательная поверхность лёгких небольшая, поэтому дополнительно газообмен происходит через влажную кожу.

Степень участия в газообмене лёгких и кожи различна в зависимости от особенностей местообитания животных. У обитателей сухих мест большая часть кислорода поступает через лёгкие, но кожа играет важную роль в выделении углекислого газа. У водных видов и обитателей влажных мест преобладает кожное дыхание. Некоторые водные амфибии полностью утратили лёгкие и дышат только кожей.

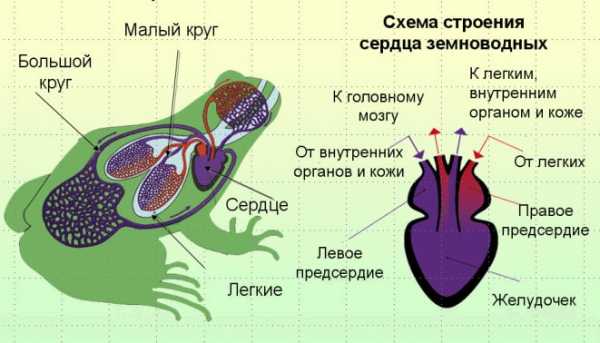

Кровеносная система замкнутая, происходит её усложнение. У большинства видов сердце трёхкамерное: состоит из двух предсердий (левого и правого), которые полностью разделены продольной перегородкой, и одного желудочка.

В левом предсердии находится артериальная кровь (она богата кислородом), а в правом предсердии и желудочке она смешанная.

В отличие от рыб, земноводные и все остальные позвоночные животные, имеют

По большому кругу кровообращения смешанная кровь из желудочка по артериям движется ко всем органам и тканям. От них венозная кровь по венам поступает в правое предсердие. В него попадает также артериальная кровь, оттекающая от кожи, что позволяет земноводным переходить на кожное дыхание при длительном нахождении под водой. Артерии, несущие более чистую артериальную кровь кровоснабжают голову.

По малому кругу кровообращения кровь из желудочка по артериям поступает в кожу и лёгкие. В лёгких кровь обогащается кислородом и собирается в вены, впадающие в левое предсердие.

Таким образом, при сокращении обоих предсердий кровь поступает в желудочек, где смешивается. Но полного смешения крови не происходит, благодаря наличию перегородок

. При выходе из желудочка через артерии артериальная кровь поступает в головной отдел, венозная – в лёгкие и кожу, а смешанная – во все остальные органы и части тела.Из-за наличия в сердце одного желудочка большинство органов тела недостаточно снабжаются кислородом, получая смешанную кровь. Однако этот недостаток у земноводных компенсируется возможностью жить как на суше, так и длительно находиться в воде.

Органы выделения у земноводных, как и у рыб, представлены туловищными почками. Образованная в почках моча по двум мочеточникам поступает в клоаку, а оттуда в мочевой пузырь, через стенки которого происходит дополнительное всасывание воды в кровеносные капилляры, затем моча вновь поступает в клоаку и выводится наружу.

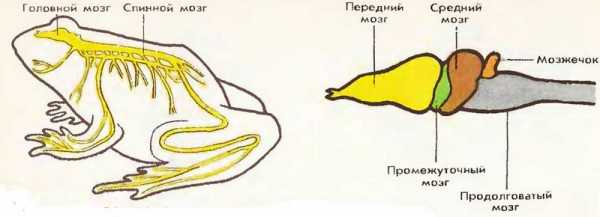

Нервная система состоит из центрального и периферического отделов. Центральная нервная система

Жизнь земноводных в двух различных средах способствовала развитию у них головного мозга. Он имеет пять отделов: передний, промежуточный, средний, задний (мозжечок) и продолговатый. Передний мозг развит лучше, чем у рыб, он достаточно крупный и разделён на два полушария. Мозжечок развит слабо в связи с несложными, однообразными движениями. От головного мозга отходит 10 пар черепно-мозговых нервов.

Главным источником информации служит орган зрения – глаза. Они приспособлены к работе в воздушной среде и защищены подвижными верхними и нижними веками. Имеют выпуклую роговицу и двояковыпуклый хрусталик, что позволяет видеть предметы на более далёком расстоянии. Земноводные видят только движущиеся объекты. Эта особенность объясняет их питание только подвижными животными.

Орган слуха устроен сложнее, чем у рыб. Появляется среднее ухо. Оно отделяется от окружающей среды тонкой барабанной перепонкой. В полости среднего уха находится одна косточка – стремечко. Одним своим концом она упирается в барабанную перепонку, а другим – в мембрану, которая отделяет полость среднего уха от внутреннего. Среднее ухо усиливает звуковые колебания, что и повышает слуховую чувствительность.

Орган обоняния развит слабее, чем у рыб. Он представлен парными обонятельными мешками, которые открываются наружу ноздрями, а в ротоглоточную полость хоанами. Орган вкуса – язык, осязания – кожа. У личинок и взрослых животных, постоянно обитающих в воде, есть боковая линия.

Земноводные первыми из хордовых приобрели голосовой аппарат, с помощью которого они способны издавать звуки. На горле и по бокам головы самцов у большинства видов амфибий имеются расширения –

Подведём итог. У земноводных впервые появляются:

· пятипалые конечности;

· органы воздушного дыхания – лёгкие;

· трёхкамерное сердце и два круга кровообращения;

· среднее ухо;

· амфибии – хищники, питаются подвижной животной пищей, которую схватывают языком или челюстями;

· на суше дышат лёгкими и кожей, в воде – только кожей;

· передний мозг разделен на левое и правое полушария.

videouroki.net

Строение земноводных

Строение земноводных

Земноводные, или амфибии (Amphibia) – первые позвоночные, перешедшие от водного к наземному образу жизни. Земноводные могут подолгу находиться вне водной среды, однако вода им требуется для размножения. Пройдя метаморфоз, личинки земноводных утрачивают сходство с рыбами и становятся взрослыми амфибиями.

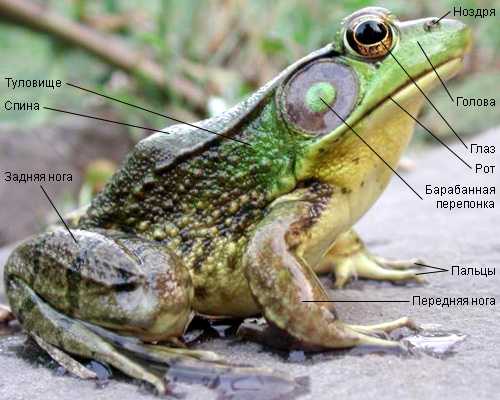

1 |

Внешнее строение лягушки |

2 |

Скелет лягушки |

Большинство земноводных имеют вытянутое или лягушковидное туловище с двумя парами пятипалых конечностей. Голова плавно переходит в туловище, но всё же (в отличие от рыб), может поворачиваться относительно него. Скелет костный (хотя с костями соединяется множество хрящей), позвоночник разделён на отдельные позвонки (от 9 до 200). У большинства бесхвостых земноводных рёбра редуцированы, грудная клетка отсутствует. Конечности состоят из трёх отделов, сочленённых между собой суставами (передняя конечность: плечо, предплечье и кисть; задняя конечность: бедро, голень и стопа). Скелет и мышечная система развиты сравнительно неплохо и способны поддерживать животное вне воды. Для всех земноводных характерна гладкая (реже шершавая) богатая железами кожа, лишённая волос, перьев и чешуи; лишь у некоторых безногих в коже имеются костные чешуйки.

Земноводные могут дышать при помощи лёгких, кожи и жабр. Лёгочное дыхание осуществляется через ноздри, защищённые от проникновения воды особыми клапанами. Пониженное давление, необходимое для вдоха, создаётся, в отличие от высших позвоночных, движением горла. Важную роль играет кожное дыхание, необходимая для дыхания влажность кожи поддерживается слизистыми железами. Жабры имеются у всех земноводных в личиночной стадии, во взрослом состоянии сохраняются у водных хвостатых амфибий.

3 |

Внутреннее строение лягушки |

Кровообращение личинок земноводных сходно с кровообращением рыб. Взрослые земноводные имеют трёхкамерное сердце, разделённое на два предсердия и желудочек. Земноводные – первые животные, у которых появились два круга кровообращения. Артериальная кровь от лёгких и кожи поступает в левое предсердие; с венозной кровью из правого предсердия она смешивается лишь частично благодаря строению и работе артериального конуса сердца.

Через глотку и пищевод пища попадает в желудок, а затем в короткий кишечник. Пищеварительные вещества секретируются стенками желудка, поджелудочной железой и печенью. Прямая кишка заканчивается клоакой. У личинок имеется головная почка, у взрослых – парные туловищные почки. Мочевой пузырь имеет большое значение в водном обмене. Яйцевод самки открывается в клоаку.

Мозговая коробка маленькая. Головной мозг земноводных включает, в частности, сравнительно хорошо развитый передний мозг и недоразвитый мозжечок. Органы чувств представлены органами зрения (у пещерных земноводных глаза недоразвиты), слуха, осязания, обоняния, вкуса; у головастиков имеется боковая линия. Глаза защищены от смачивания веками; аккомодация глаза осуществляется перемещением хрусталика. Ухо у высших земноводных имеет барабанную перепонку.

www.ebio.ru

Класс Земноводные (Амфибии)

Общая характеристика класса. Земноводные — первая небольшая по числу видов (2,1 тыс.) группа позвоночных животных, освоившая наземную среду, но сохранившая тесную связь с водной. Распространены повсеместно, но наиболее широко встречаются в регионах с теплым и влажным климатом. Живут вблизи водоемов.

Земноводные произошли от одной из групп древних пресноводных кистеперых рыб —стегоцефалов, обитавших около 300 млн. лет назад в заболоченных водоемах. Важнейшие адаптации, позволившие земноводным выйти в наземную среду, связаны с преодолением силы тяжести (гравитации) и защитой тела от потери влаги.

Характерные черты организации земноводных следующие:

- Тело слегка уплощено и подразделяется на голову, туловище и две пары пятипалых конечностей. У небольшой группы земноводных имеется хвост.

- Кожа тонкая, голая, влажная, богатая слизистыми железами.

- Череп подвижно соединен с позвоночником, который состоит из четырех отделов: шейного, туловищного, крестцового и хвостового. Плечевой и тазовый пояса обеспечивают конечностям опору. Скелет конечностей построен по типу системы подвижных рычагов, позволяющих животному передвигаться по твердой поверхности. В скелете много хряща.

- Мышечная система состоит из отдельных дифференцированных мышц. Движения разных частей тела более разнообразны, чем у рыб.

- Земноводные — хищники. У них развиты слюнные железы, секрет которых увлажняет ротовую полость, язык и пищу. Активно схваченная добыча переваривается в желудке. Последний отдел пищеварительного канала — расширенная клоака.

- Органы дыхания взрослых животных — кожа и легкие, у личинок — жабры.

- Сердце трехкамерное. Имеются два круга кровообращения: большой (туловищный) и малый (легочный). По артериям большого круга кровообращения течет смешанная кровь, и только головной мозг снабжается артериальной кровью.

- Органы выделения — парные туловищные почки. Моча оттекает по двум мочеточникам в клоаку, а из нее — в мочевой пузырь. Выводимый конечный продукт азотистого обмена — мочевина.

- Передний мозг земноводных по сравнению с таковым у рыб имеет большие размеры и разделен на два полушария. Мозжечок развит хуже в связи с малой подвижностью. Строение органов слуха и зрения приспособлено к жизни на суше. У личинок земноводных имеется орган боковой линии.

- Оплодотворение внешнее, в воде. Развитие с неполным метаморфозом, со стадией рыбообразной личинки.

Особенности строения и процессов жизнедеятельности.Более детально строение земноводных рассмотрим на примереля-гушки — представителя отряда Бесхвостые. Уплощеное тело лягушки подразделено на широкую голову и короткое туловище. Голова малоподвижна, так как шея почти не выражена. Задние конечности длиннее передних. Кожа голая, богатая многоклеточными слизеотделительными железами, прикреплена к телу не на всем протяжении, а только в определенных участках, между которыми имеются пространства, заполненные лимфой. Эти особенности строения предохраняют кожу от высыхания.

Скелет земноводных, как и у всех позвоночных, состоит из черепа, позвоночника, скелета конечностей и их поясов. Череп почти сплошь хрящевой (рис. 11.20). Он подвижно сочленен с позвоночником. Позвоночник содержит девять позвонков, объединенных в три отдела: шейный (1 позвонок), туловищный (7 позвонков), крестцовый (1 позвонок), а все хвостовые позвонки срослись, образовав единую косточку — уростиль. Ребра отсутствуют. Плечевой пояс включает типичные для наземных позвоночных кости: парные лопатки, вороньи кости (коракоиды), ключицы и непарную грудину. Он имеет вид полукольца, лежащего в толще туловищной мускулатуры, т. е. не соединен с позвоночником. Тазовый пояс образован двумя тазовыми костями, образованными тремя парами подвздошных, седалищных и лобковых костей, сросшихся между собой. Длинные подвздошные кости причленены к поперечным отросткам крестцового позвонка.

Скелет свободных конечностей построен по типу системы многочленных рычагов, подвижно соединенных шаровидными суставами. В составе передней конечности выделяют плечо, предплечье и кисть. У бесхвостых земноводных локтевая и лучевая кости сливаются, образуя общую кость предплечья. Кисть подразделяется на запястье, пясть и четыре фаланги пальцев. Задняя конечность состоит из бедра, голени и стопы. Стопа включает кости предплюсны, плюсны и фаланги пяти пальцев. Задние конечности длиннее передних. Это связано с передвижением по суше прыжками, а в воде — с энергичной работой задних конечностей при плавании. Как видим, такая схема строения конечностей является типичной для наземных позвоночных и в каждом классе имеет незначительные изменения, связанные с особенностями их движения. Благодаря подвижности отделов скелета движения тела земноводных более разнообразны, чем у рыб.

Мышечная система амфибий под влиянием наземного образа жизни претерпела значительные изменения. Однообразно построенные сегменты мускулатуры рыб преобразованы в дифференцированные мышцы конечностей, головы, ротовой полости, участвующих в процессе заглатывания пищи, вентиляции органов дыхания.

Дифференцировка пищеварительной системы земноводных осталась примерно на том же уровне, что и у их предков — рыб. Общая ротоглоточная полость переходит в короткий пищевод, за ним расположен слабо обособленный желудок, переходящий без резкой границы в кишечник. Кишечник заканчивается прямой кишкой, переходящей в клоаку. Протоки пищеварительных желез — печени и поджелудочной железы — впадают в двенадцатиперстную кишку. В ротоглоточную полость открываются протоки отсутствующих у рыб слюнных желез, смачивающих ротовую полость и пищу. С наземным образом жизни связано появление в ротовой полости настоящего языка — основного органа добычи пищи. У лягушек он прикреплен к передней части дна ротовой полости и способен быстро выдвигаться вперед, приклеивая добычу. Взрослые лягушки, как и все другие земноводные, плотоядны и питаются движущимися мелкими животными, иногда икрой, молодью рыб.

Дышат лягушки легкими и кожей. Легкие представляют собой парные полые мешки с ячеистой внутренней поверхностью, пронизанной сетью кровеносных капилляров, где и происходит газообмен. Механизм дыхания у земноводных несовершенен, нагнетательного типа. Животное набирает воздух в ротоглоточную полость, для чего опускает дно ротовой полости и открывает ноздри. Затем ноздри закрываются клапанами, дно ротовой полости поднимается, и воздух нагнетается в легкие. Удаление воздуха из легких происходит благодаря сокращению грудных мышц. Поверхность легких у земноводных невелика, меньше поверхности кожи. Поэтому насыщение крови кислородом происходит не только через легкие, но и через кожу. Так, прудовая лягушка получает через кожу 51% кислорода. Находясь под водой, земноводные дышат исключительно кожей. Чтобы кожа в наземных условиях функционировала как орган дыхания, она должна быть влажной.

Кровеносная система земноводных представлена трехкамер-ным сердцем, состоящим из двух предсердий и желудочка, и двух кругов кровообращения — большого (туловищного) и малого (легочного). Малый круг кровообращения начинается в желудочке, включает сосуды легких и завершается в левом предсердии. Большой круг начинается также в желудочке. Кровь, пройдя по сосудам всего тела, возвращается в правое предсердие. Таким образом, в левое предсердие попадает артериальная кровь из легких, а в правое — венозная кровь со всего тела. В правое предсердие попадает и артериальная кровь, оттекающая от кожи. Так благодаря появлению легочного круга кровообращения в сердце земноводных попадает и артериальная кровь. Несмотря на то что в желудочек поступает артериальная и венозная кровь, полного перемешивания крови не происходит благодаря наличию карманов и неполных перегородок. Благодаря им при выходе из желудочка артериальная кровь по сонным артериям поступает в головной отдел, венозная — в легкие и кожу, а смешанная — во все остальные органы тела. Таким образом, у земноводных нет полного разделения крови в желудочке, поэтому интенсивность жизненных процессов невысокая, а температура тела непостоянная.

Органы выделения земноводных, как и у рыб, представлены туловищными почками. Однако в отличие от рыб они имеют вид уплощенных компактных тел, лежащих по бокам крестцового позвонка. В почках имеются клубочки, которые отфильтровывают из крови вредные продукты распада (в основном мочевину) и одновременно важные для организма вещества (сахара, витамины и др.). Во время стока по почечным канальцам полезные организму вещества всасываются обратно в кровь, а моча поступает по двум мочеточникам в клоаку и оттуда в мочевой пузырь. После наполнения мочевого пузыря его мышечные стенки сокращаются, моча выводится в клоаку и выбрасывается наружу. Потери воды из организма земноводных с мочой, так же как и у рыб, восполняются поступлением ее через кожу.

Головной мозг земноводных имеет те же пять отделов, что и мозг рыб. Однако отличается от него большим развитием переднего мозга, который у земноводных разделен на два полушария. Мозжечок недоразвит в связи с малой подвижностью и однооб. разным характером движений земноводных.

Выход земноводных на сушу оказал влияние на развитиеор-ганое чувств.Так, глаза земноводных защищены от высыхания и засорения подвижными верхними и нижними веками и мигательной перепонкой. Роговица приобрела выпуклую форму, а хрусталик — линзообразную. Видят земноводные в основном подвижные объекты. В органе слуха появилось среднее ухо с одной слуховой косточкой (стремечком). Полость среднего уха отделена от окружающей среды барабанной перепонкой и соединена с ротовой полостью посредством узкого канала — евстахиевой трубы, благодаря чему внутреннее и внешнее давление на барабанную перепонку уравновешивается. Появление среднего уха вызвано необходимостью усиления воспринимаемых звуковых колебаний, так как плотность воздушной среды меньше, чем водной. Ноздри у земноводных в отличие от рыб сквозные и выстланы чувствительным эпителием, воспринимающим запахи.

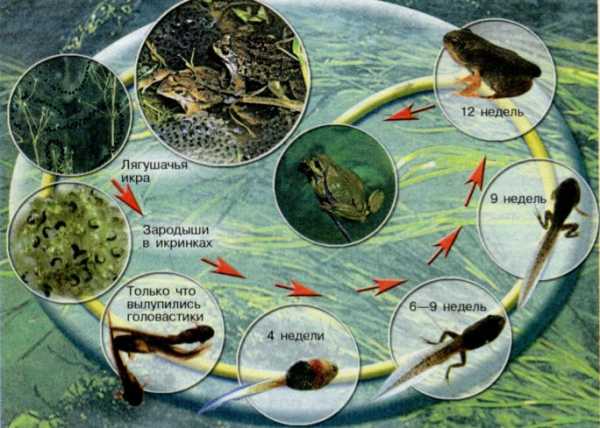

Размножение земноводных имеет свои особенности. Половые железы парные. Парные яйцеводы впадают в клоаку, а семя-выводящие каналы — в мочеточники. Лягушки размножаются весной на третьем году жизни. Оплодотворение происходит в воде. Через 7—15 дней в оплодотворенных икринках развиваются рыбообразные личинки — головастики. Головастик — типичное водное животное: дышит жабрами, имеет двухкамерное сердце, один круг кровообращения и орган боковой линии, плавает при помощи хвоста, окаймленного перепонкой. В ходе метаморфоза личиночные органы замещаются органами взрослого животного.

Разнообразие земноводных и их значение. В Беларуси и России обитают представители двух отрядов: Бесхвостые и Хвостатые.

Отряд Бесхвостые — наиболее многочисленный (около 1800 видов) и широко распространенный (кроме Австралии и Антарктиды). К нему принадлежат лягушки, жабы, квакши. Лягушки озерная, прудовая, травяная, остромордая часто встречаются на территории Беларуси и России. В отличие от лягушек жабы меньше зависят от воды. Кожа у жаб более сухая и частично ороговевшая. Задние конечности значительно короче, чем у лягушек. Охотятся они ночью. Наиболее распространены серая и зеленая жабы. Камышовая жаба занесена в Красную книгу Республики Беларусь.

Отряд Хвостатые объединяет 280 ныне живущих видов. Они имеют удлиненное тело с хорошо развитым хвостовым отделом. Широко известны обыкновенный и гребенчатый тритоны, населяющие летом небольшие стоячие водоемы, где происходит размножение и развитие личинок. В конце лета тритоны покидают водоемы и держатся под лежащими деревьями, камнями, в трещинах земли. Зимуют на суше в кучках листьев, под пнями. Известна пятнистая саламандра, обитающая в лесах Кавказа. Она крупнее тритонов, еще меньше зависит от воды.

Практическое значение земноводных невелико, хотя в общем они полезны для человека. Лягушки и особенно жабы уничтожают вредных членистоногих, моллюсков (слизней). Тритоны поедают личинок комаров, в том числе и малярийных. Лягушки служат пищей многим птицам и млекопитающим. В некоторых странах мясо лягушек и крупных саламандр употребляют в пищу. Лягушки используются для проведения исследований по биологии и медицине.

Однако земноводные в некоторых случаях могут приносить вред. Так, они уничтожают мальков рыб в прудовых хозяйствах и на нерестилищах в естественных водоемах.

Происхождение земноводных. Предками земноводных являются пресноводные кистеперые рыбы девонского периода палеозойской эры. От первых примитивных земноводных — стегоцефалов — обособились три ветви. Одна из них дала современных земноводных — хвостатых, другая — бесхвостых, от третьей ветви образовались примитивные пресмыкающиеся.

Таким образом, несмотря на различия в строении, рыбы и земноводные имеют общие признаки, которые объединяют их в группу низших первичноводных позвоночных. Их предками были чисто водные животные. Зависимость от воды или влажного воздуха прослеживается в организации внешнего и внутреннего строения, а также при размножении рыб и земноводных, когда они перебираются в водоемы и откладывают бедные желтком яйца, которые оплодотворяются в воде.

И напротив, классы пресмыкающихся, птиц и млекопитающих объединены в группу высших позвоночных животных, вся организация которых приспособлена к наземному образу жизни. Следовательно, группа высших позвоночных животных принадлежит к первичноназемным позвоночным, т. е. к таким, ближайшие предки которых жили на суше.

jbio.ru

Земноводные или амфибии: строение, размножение, происхождение

Общая характеристика

Современная фауна земноводных, или амфибий, немногочисленна — менее 2 тыс. видов. В течение всей жизни или хотя бы в личиночном состоянии земноводные обязательно связаны с водной средой, так как их яйца лишены оболочек, предохраняющих от иссушающего действия воздуха. Взрослые формы для нормальной жизнедеятельности нуждаются в постоянном увлажнении кожи, поэтому обитают лишь вблизи водоемов или в местах с высокой влажностью.

Амфибии по морфологическим и биологическим признакам занимают промежуточное положение между собственно водными и собственно наземными организмами.

Происхождение амфибий связано с рядом ароморфозов, таких как появление пятипалой конечности, развитие легких, разделение предсердия на две камеры и появление двух кругов кровообращения, прогрессивное развитие центральной нервной системы и органов чувств.

Лягушка — типичный представитель земноводных

Лягушка — типичный представитель земноводныхЛягушка — земноводное (не пресмыкающееся), типичный представитель класса амфибий, на примере которой и дается обычно характеристика класса. Лягушка имеет короткое туловище без хвоста, удлиненные задние конечности с плавательными перепонками. Передние конечности, в отличие от задних, имеют значительно меньшие размеры; на них четыре пальца вместо пяти.

Строение земноводных

Скелет и мускулатура

Покровы тела амфибий. Кожа голая и всегда покрыта слизью, благодаря большому количеству слизистых многоклеточных желез. Она выполняет не только защитную функцию и воспринимает внешнее раздражение, но и участвует в газообмене.

Скелет земноводных. В позвоночном столбе кроме туловищного и хвостового отделов впервые в эволюции животных появляются шейный и крестцовый отделы.

В шейном отделе имеется лишь один кольцеобразный позвонок. Затем следует 7 туловищных позвонков, имеющих боковые отростки. В крестцовом отделе тоже один позвонок, к которому причленяются кости таза. Хвостовой отдел лягушки представлен уростилем — образованием, состоящим из 12 слившихся хвостовых позвонков. Между телами позвонков сохраняются остатки хорды, имеются верхние дуги и остистый отросток. Ребра и грудная клетка у амфибий отсутствуют.

В черепе сохранились значительные остатки хряща, что обусловливает сходство земноводных с кистеперыми рыбами. Скелет свободных конечностей расчленяется на 3 отдела. Конечности связаны с позвоночным столбом через кости поясов конечностей. В пояс передних конечностей входят: грудина, две вороньи кости, две ключицы и две лопатки. Пояс задних конечностей представлен сросшимися тазовыми костями.

Скелет амфибий

Скелет амфибийМускулатура амфибий. Скелетные мышцы лягушки могут обеспечивать движение частей тела благодаря сокращению. Мышцы можно разделить на группы антагонистов: сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие. Большинство мышц прикрепляется к костям сухожилиями.

Внутренние органы лягушки лежат в полости тела, которая выстлана тонким слоем эпителия и содержит небольшое количество жидкости. Большая часть полости тела лягушки занята органами пищеварения.

Пищеварительная система земноводных

В ротовой полости лягушки находится язык, который прикрепляется своим передним концом и животные выбрасывают его при ловле добычи. На верхней челюсти лягушки, а также на небных костях имеются недифференцированные зубы, в чем проявляется сходство с рыбами. Слюна не содержит ферментов.

Пищеварительный канал, начинаясь ротоглоточной полостью, переходит в глотку, затем в пищевод и, наконец, в желудок, который переходит в кишки. Двенадцатиперстная кишка лежит под желудком, а остальные кишки складываются петлями, затем переходят в заднюю (прямую) кишку и заканчиваются клоакой. Имеются пищеварительные железы: слюнные, поджелудочная и печень.

Пищеварительная система амфибий

Пищеварительная система амфибийВыделительная система земноводных. Продукты диссимиляции выделяются через кожу и легкие, но большая их часть выделяется почками. От почек по мочеточникам моча выводится в клоаку. Некоторое время моча может накапливаться в мочевом пузыре, который расположен у брюшной поверхности клоаки и имеет с ней связь.

Дыхательная система у земноводных

Земноводные дышат как легкими, так и кожей.

Легкие представлены тонкостенными мешками с ячеистой внутренней поверхностью. Воздух накачивается в легкие в результате нагнетающих движений дна ротоглоточной полости. При нырянии лягушки ее наполненные воздухом легкие выполняют роль гидростатического органа.

Появляются черпаловидные хрящи, окружающие гортанную щель и натянутые на них голосовые связки, имеющиеся только у самцов. Усиление звука достигается голосовыми мешками, образованными слизистой оболочкой ротовой полости.

Дыхательная система амфибий

Дыхательная система амфибий Кровеносная система земноводных

Сердце трехкамерное, состоит из двух предсердий и желудочка. Сокращаются поочередно сначала оба предсердия, затем — желудочек. В левом предсердии кровь артериальная, в правом — венозная. В желудочке кровь частично смешивается, но строение кровеносных сосудов таково, что:

- Мозг получает артериальную кровь;

- венозная кровь поступает в легкие и кожу;

- во все тело кровь поступает смешанная.

У амфибий два круга кровообращения.

Венозная кровь в легких и коже окисляется и поступает в левое предсердие, т.е. появился малый круг кровообращения. Из всего тела венозная кровь поступает в правое предсердие.

Кровеносная система амфибий

Кровеносная система амфибийТаким образом, у земноводных сформировалось два круга кровообращения. Но поскольку в органы тела в основном поступает смешанная кровь, интенсивность обмена веществ остается (как и у рыб) невысокой и температура тела мало отличается от окружающей среды.

Второй круг кровообращения возник у земноводных в связи с их приспособлением к дыханию атмосферным воздухом.

Нервная система

Нервная система земноводных состоит из тех же отделов, что и у рыб, но в сравнении с ними имеет ряд прогрессивных черт: большее развитие переднего мозга, полное разделение его полушарий.

Из головного мозга выходит 10 пар нервов. Появление амфибий, сопровождавшееся сменой обитания и выходом из воды на сушу, было связано со значительными изменениями в строении органов чувств. В глазу появились уплощенный хрусталик и выпуклая роговица, приспособленные к видению на довольно далекое расстояние. Наличие век, защищающих глаза от иссушающего действия воздуха, и мигательной перепонки указывают на сходство в строении глаза амфибий с глазами настоящих наземных позвоночных.

Нервная система амфибий

Нервная система амфибийВ строении органов слуха представляет интерес развитие среднего уха. Наружная полость среднего уха закрыта барабанной перепонкой, приспособленной к улавливанию звуковых волн, а внутренняя полость представляет собой евстахиеву трубу, открывающуюся в глотку. В среднем ухе есть слуховая косточка — стремя. В органе обоняния имеются наружные и внутренние ноздри. Орган вкуса представлен вкусовыми почками на языке, небе и челюстях.

Размножение земноводных

Амфибии раздельнополы. Половые органы парные, состоят из слегка желтоватых семенников у самца и пигментированных яичников у самки. От семенников отходят выносящие протоки, проникающие в передний отдел почки. Здесь они соединяются с мочевыми канальцами и открываются в мочеточник, функционирующий так же, как и семяпровод, и открывающийся в клоаку. Яйцеклетки из яичников попадают в полость тела, откуда через яйцеводы, открывающиеся в клоаку, выводятся наружу.

У лягушек выражен половой диморфизм. Отличительными признаками самцов являются бугорки на внутреннем пальце передних ног и голосовые мешки (резонаторы). Резонаторы усиливают звук при квакании. Голос впервые появляется у земноводных: это связано, очевидно, с жизнью на суше.

Развитие у лягушки, как и у других земноводных, происходит с метаморфозом. Личинки земноводных — типичные обитатели воды, что является отражением образа жизни предков.

Развитие амфибий, на примере лягушки

Развитие амфибий, на примере лягушкиК особенностям морфологии головастика, имеющим приспособительное значение в соответствии с условиями среды обитания, относятся:

- специальный аппарат на нижней стороне головы, служащий для прикрепления головастика к подводным предметам;

- более длинные, чем у взрослой лягушки, кишки (по сравнению с размерами тела). Это связано с тем, что головастик потребляет растительную, а не животную (как взрослая лягушка) пищу.

Особенностями организации головастика, повторяющими признаки предков, следует признать рыбообразную форму с длинным хвостовым плавником, отсутствие пятипалых конечностей, наружные жабры, боковую линию и один круг кровообращения. В процессе метаморфоза перестраиваются все системы органов:

- Отрастают конечности;

- рассасываются жабры и хвост;

- укорачиваются кишки;

- меняются характер пищи и химизм пищеварения, строение челюстей и всего черепа, кожные покровы;

- осуществляется переход от жаберного дыхания к легочному, глубокие преобразования происходят в системе органов кровообращения.

Скорость развития головастиков зависит от температуры: чем жарче, тем оно быстрее. Обычно на превращение головастика в лягушку требуется 2-3 месяца.

Многообразие земноводных

В настоящее время к классу земноводных относятся 3 отряда:

- Хвостатые;

- бесхвостые;

- безногие.

Хвостатые амфибии (тритоны, саламандры и т.д.) характеризуются удлиненным хвостом и парными короткими конечностями. Это наименее специализированные формы. Глаза маленькие, без век. У некоторых на всю жизнь сохраняются жабры и жаберные щели.

У бесхвостых амфибий (жабы, лягушки) тело короткое, без хвоста, с длинными задними конечностями. Среди них есть ряд видов, которые употребляются в пищу.

К отряду безногих амфибий относятся червяки, которые обитают в тропических странах. Тело их червеобразное, лишено конечностей. Питаются червяки гниющими растительными остатками.

На территории Украины и РФ водится самая крупная из европейских лягушек — лягушка озерная, длина туловища которой достигает 17см, и одна из самых маленьких бесхвостых земноводных — обыкновенная квакша, имеющая длину 3,5-4,5см. Взрослые квакши живут обычно на деревьях и имеют специальные диски на концах пальцев для прикрепления к ветвям.

Четыре вида земноводных занесены в Красную книгу: тритон карпатский, тритон горный, жаба камышовая, лягушка прыткая.

Происхождение земноводных

К амфибиям относятся формы, предки которых около 300млн. лет назад вышли из воды на сушу и приспособились к новым наземным условиям жизни. От рыб они отличались наличием пятипалой конечности, легких и связанными с ними особенностями кровеносной системы.

С рыбами их объединяло:

- Развитие личинки (головастика) в водной среде;

- присутствие у личинок жаберных щелей;

- присутствие наружных жабр;

- наличие боковой линии;

- отсутствие зародышевых оболочек во время эмбрионального развития.

Предками земноводных среди древних животных считают кистеперых рыб.

Стегоцефалы — переходная форма между кистеперыми рыбами и земноводными

Стегоцефалы — переходная форма между кистеперыми рыбами и земноводнымиВсе данные сравнительной морфологии и биологии указывают, что предков амфибий следует искать среди древних кистеперых рыб. Переходными формами между ними и современными амфибиями были ископаемые формы — стегоцефалы, существовавшие в каменноугольном, пермском и триасовом периодах. Эти древнейшие земноводные, судя по костям черепа, были чрезвычайно сходны с древними кистеперыми рыбами. Характерные признаки их: панцирь из кожных костей на голове, боках и животе; спиральный клапан кишок, как у акуловых рыб, отсутствие тел позвонков.

Стегоцефалы были ночными хищниками, жившими в мелких водоемах. Выход позвоночных на сушу совершился в девонский период, отличавшийся засушливым климатом. В этот период преимущество приобретали те животные, которые могли по суше переселяться из пересыхающего водоема в соседний.

Расцвет (период биологического прогресса) земноводных приходится на каменноугольный период, ровный, влажный и теплый климат которого был благоприятен для амфибий. Только благодаря выходу на сушу позвоночные получили возможность в дальнейшем прогрессивно развиваться.

animals-world.ru

Внутреннее строение земноводных и его особенности

Земноводные, иначе еще их называют – амфибии, одни из первых наземных животных (позвоночных), при этом связь с водной средой у земноводных не прервалась. Предки современных амфибий «вышли» на сушу в девонский период приблизительно около 350-ти миллионов лет назад. И со временем они адаптировались, что обусловило изменение внутреннегостроения земноводных. Сегодня мы его и рассмотрим.

Земноводные, иначе еще их называют – амфибии, одни из первых наземных животных (позвоночных), при этом связь с водной средой у земноводных не прервалась. Предки современных амфибий «вышли» на сушу в девонский период приблизительно около 350-ти миллионов лет назад. И со временем они адаптировались, что обусловило изменение внутреннегостроения земноводных. Сегодня мы его и рассмотрим.

Основными изменениями древних земноводных была адаптация к земной силе тяжести (скелет), и защита от недостатка влаги (высыхания на воздухе).

Современные земноводные, безусловно, сохраняют связь с «материнской» средой (водой).

Строение земноводных, хорошо просматривается при эмбриональном развитии и в дальнейшем. Икра земноводных (практически у всех) не имеет плотной оболочки, ее развитие может происходить только в воде. Вылупившиеся личинки, ведут себя как водные животные, обладают всеми признаками: дыхание через жабры, сердце, как у рыб двухкамерное, наличие боковой линии, а также один круг кровообращения.

Но в ходе метаморфозы, перехода от личинки к взрослой особи, происходит формирование органов, присущих организмам, ведущим наземный образ жизни.

Внутреннее строение земноводных: схема

Внутреннее строение земноводных изменяется следующим образом: так развиваются легкие, происходит изменение кровеносной системы, появляется два круга кровообращения (раздельных). А сердце из двухкамерного преобразуется в трехкамерное. Появляются не присущие водным животным органы чувств, таких как: среднее ухо, изменяется форма роговицы (становится выпуклой), появляется линзовидный хрусталик, глаза обретают веки. Взамен, исчезнувшей боковой линии, развивается мозг (два полушария), и появляются нервные клетки.

Земноводные, сегодня один изсамых малочисленных классовпозвоночных (всего около 2100 видов). Разделяется на три отряда — это безногие, хвостатые, бесхвостые амфибии. Из этих отрядов – безногие (порядка 160 видов) имеют ареал обитания тропики и субтропики. Остальных можно встретить в средней полосе.

Внешнее строение земноводных (амфибий) представляет собой особь с широкой головой и коротким туловищем. Практически отсутствует шея (голова малоподвижна). Из конечностей, задние значительно длиннее передних.

Кожные покровы голые и кожа прикреплена к телу не полностью, поэтому создавшиеся «мешки» заполнены лимфой (предохранение кожи от пересыхания).

Скелет состоит из черепа, соединенного с позвоночником. А он в свою очередь состоит из трех отделов, таких как: шейный, туловищный и крестцовый. У амфибий отсутствуют ребра. Но при этом земноводные обладают плечевым поясом, абсолютно типичным для наземных животных: лопатки парные, ключицы, грудина.

Система пищеварения земноводных затронута эволюцией меньше. Ротоглоточная полость, перетекающая в пищевод (очень короткий), который переходит в желудок, а он в свою очередь плавно переходит в кишечник (границы нет). А кишечник земноводных переходит в прямую кишку. Протоки печени. а так жеподжелудочной железы выводятся в двенадцатиперстную кишку.

Одно из отличий земноводных от своих родственников рыб — наличие развитого языка, он принимает «активное участие» в добыче пищи.

Что касается строения земноводных, точнее системы дыхания, то оно у них двоякое. Т.е. амфибии дышат как легкими, так и кожей. Легкие, пронизаны сетью капилляров, в которых и происходит газообмен. Что касается механизма дыхания земноводных, то он носит нагнетательных характер (крайне несовершенен).

И наконец, во внутреннем строении необходимо отметить кровеносную систему. Она представлена трехкамерным сердцем (предсердия и желудочек), и двумя кругами кровообращения (малый – легочный, ибольшой — туловищный). В связи с тем, что в желудочке не происходит перемешивания артериальной и венозной крови, интенсивность жизненно важных процессов низкая, поэтому температура тела непостоянная.

Так устроено внутреннее строение земноводных, если говорить о нем кратко. А подробнее о нем, расскажет это видео:

podvodnyj-mir-i-vse-ego-tajny.ru

общая характеристика, особенности, среды обитания

Амфибии, или земноводные, принадлежат к наиболее примитивным из всех существующих ныне наземных позвоночных. Они занимают промежуточное место между водными и сухопутными животными по той причине, что их размножение и развитие протекает в одной среде (водной), а проживание взрослых особей – в другой (на суше). Это необычные и подчас удивительные создания.

В статье представлена информация о происхождении класса Земноводные, общая характеристика класса, строение и систематика.

Предпосылки возникновения

Условия, необходимые для массового освоения позвоночными животными суши, сформировались в середине девонского периода, приблизительно 385 миллионов лет назад. Случилось это благодаря установлению теплого и влажного климата, наличию хорошей пищевой базы (фауна из беспозвоночных). Кроме того, в этот период в водоемы на Земле в результате вымывания попадало много органики, а это приводило к окислению кислорода в воде и, следовательно, уменьшению его концентрации. Рыбы приспособились к этому посредством дыхания атмосферным воздухом.

Эволюция: кратко

Прародители современного класса Земноводные, общая характеристика которых приводится далее по тексту, появились в конце девона в пресных водоемах, их называют ихтиостегиды. Они были переходной формой между кистеперыми рыбами и настоящими земноводными.

Переход от водного образа жизни к наземному сопровождался двумя решающими приспособленческими изменениями: передвижение по твердому субстрату и дыхание атмосферным воздухом. Иными словами, постепенно жаберное дыхание сменилось легочным, а плавники преобразовались в пятипалые конечности. Параллельно шла трансформация всех остальных органов: нервной системы и кровообращения, органов чувств.

В карбоне появилась вторая группа примитивных амфибий – лепоспондилы. Они были более мелкого размера и прекрасно приспособились к жизни в водной среде, а некоторые виды вторично утратили конечности. Современные земноводные оформились только в конце мезозойского периода.

Систематика

Современная систематика разделила амфибий в широком смысле на три подкласса: Лабиринтодонты, Тонкопозвонковые и Беспанцирные. Первые две группы животных вымерли в раннем мезозое и палеозое соответственно. Все современные амфибии, а это более 6700 видов, принадлежат к подклассу Беспанцирные. Он, в свою очередь, разделен на три отряда, появившихся в юрском периоде.

- Бесхвостые. Сейчас представлены 5602 видами, объединенными в 48 семейств. К данному отряду принадлежат все известные лягушки и жабы.

- Безногие или червяги (на фото выше). Самый малочисленный отряд, представленный 190 видами, объединенными в 10 семейств.

- Хвостатые земноводные. Данный отряд включает саламандр и тритонов, всего около 570 видов (10 семейств).

Класс Земноводные: общая характеристика и особенности строения

Отличительной особенностью земноводных является гладкая и тонкая кожа, которая имеет сравнительно неплохую проницаемость для газов и жидкости. Ее строение обладает чертами характерными для позвоночных животных. Выделяется собственно кожа (кориум) и поверхностный многослойный эпидермис. Она обильно снабжена выделяющими слизь железами. Секрет может быть двух видов: ядовитый и улучшающий газообмен. Роговые образования или окостенения на коже земноводных встречаются редко.

Тело имеет хвост (у хвостатых), туловище и голову (подвижное сочленение), а также пятипалые конечности. Позвоночник делится на четыре отдела: туловищный, крестцовый, хвостовой и шейный. Число позвонков может быть различным: от 7 до 200.

Давая краткую общую характеристику классу земноводных, нельзя не упомянуть про мускулатуру этих позвоночных животных: туловищную и конечностей. Первая сегментирована. Специальные мышцы обеспечивают выполнение сложных движений рычажными конечностями. На голове располагаются рычажные и опускающие мышцы. Например, у огненной саламандры, как и других хвостатых представителей, хорошо развиты хвостовые мышцы.

Дыхательная система

Некоторые сведения о строении дыхательной системы многие наверняка помнят из школьного курса биологии (изучают общую характеристику земноводных в 7 классе).

Основной орган дыхания у амфибий – это легкие. Они имеются у большинства видов, исключение составляют безлегочные саламандры и лягушка калимантанская барбурула. Легкие небольшого объема, имеют вид тонкостенных мешочков, окутанных густой сеточкой кровеносных сосудов. Каждое из них открывается в гортанно-трахейную впадину самостоятельным отверстием. Путем увеличения и уменьшения объема ротоглоточной полости осуществляется дыхание.

Дополнительные органы дыхания – это выстилающая ротоглоточную полость слизистая и кожа. Некоторые водные виды, а также головастики дышат посредством жабр.

Система кровообращения

Безусловно, наибольшее внимание при изучении общей характеристики земноводных в 7 классе школы уделялось кровеносной системе. Изучая различные группы позвоночных животных, прослеживалась ее эволюция от самой примитивной до высокоразвитой, характерной для млекопитающих.

Амфибии имеют замкнутую кровеносную систему с трехкамерным сердцем, смешивание крови происходит в желудочке. Температура тела земноводных зависит от окружающей среды, они принадлежат к хладнокровным животным.

Для кровеносной системы амфибий характерно два круга кровообращения: малый и большой. Появление первого обусловлено «приобретением» дыхания через легкие. Сердце делится на два предсердия и один желудочек. Венозная кровь к легким и коже поступает по кожнолегочной артерии, а артериальная идет к голове по сонной артерии. К остальным частям тела смешанную кровь подводят дуги аорты.

Система пищеварения

Все представители класса земноводных, общая характеристика которого дана в статье, употребляют в пищу только подвижную добычу. Язык располагается на дне ротоглоточной полости. У бесхвостых видов он прикреплён к нижним челюстям. Язык используется для ловли насекомых, он выбрасывается изо рта, и добыча прилипает к его поверхности. Зубы, имеющиеся на челюстях, служат только для удержания пищи.

Секрет слюнных желез, протоки которых открываются в ротоглоточную полость, не содержит пищеварительных ферментов. Пища попадает в двенадцатиперстную кишку через желудок. Именно в нее открыты протоки поджелудочной железы и печени. Тонкий кишечник выходит в прямую кишку, образующую расширение, называемое клоакой.

Выделительная система

Общая характеристика класса земноводных, или амфибий, включает в том числе сведения и о выделительной системе. Она представлена парными почками, отходящими от них и открывающимися в клоаку мочеточниками. Имеется мочевой пузырь в клоаке, именно там скапливается попавшая в нее моча. Весьма специфичен механизм выведения жидкости. Как только мочевой пузырь заполняется его стенки сокращаются и выводят в клоаку концентрированную мочу, которая затем выбрасывается наружу. Такая сложность обусловлена необходимостью амфибий сохранять много влаги. Часть продуктов обмена веществ и большое количество воды выделяется через кожу. Данные особенности организма не позволили полностью перейти земноводным к наземному образу жизни.

Нервная система

Прогрессивная эволюционная черта – это больший вес головного мозга по сравнению с рыбами у всех представителей класса земноводных. Общая характеристика:

- для головного мозга характерно наличие пяти отделов: средний, продолговатый, промежуточный, передний (с двумя полушариями) и слабо развитый мозжечок;

- вес мозга в процентах от общей массы тела составляет 0,29-0,36 у хвостатых земноводных и 0,50-0,73 — у бесхвостых против 0,06-0,44 % у хрящевых рыб;

- от головного мозга у амфибий отходит 10 пар головных нервов;

- довольно хорошее развитие получила симпатическая НС, представленная главным образом двумя, расположенными по бокам от позвоночника нервными стволами;

- спинномозговые нервы образуют хорошо выраженные поясничное и плечевое сплетения.

Органы чувств амфибий

Представленная в школьном курсе общая характеристика земноводных (7 класс, биология) дает поверхностную информацию об органах чувств характерных для них. Орган слуха получил в процессе эволюции новый отдел – среднее ухо. Барабанная перепонка соединена со стремечком (слуховая косточка) и закрывает наружное слуховое отверстие. По обе ее стороны полость среднего уха соединяется при помощи слуховой трубы с ротоглоточной полостью.

Строение глаза приспособлено к жизни в воздушной среде. И хотя зрительный аппарат напоминает рыбий, он все же отличен и не имеет отражательной и серебристой оболочки, серповидного отростка. У высших земноводных есть верхнее и нижнее подвижное веко. Мигательная перепонка характерна для низших амфибий. Она выполняет защитную функцию вместо нижнего века. Форма роговицы – выпуклая, хрусталик в виде двояковыпуклой линзы, диаметр которой варьируется в зависимости от освещения. Многие амфибии имеют цветное зрение.

Кожа у всех представителей класса земноводные, общая характеристика которых представлена по тексту, выполняет функцию осязания, так как содержит многочисленные нервные окончания. У водных видов и головастиков имеется боковая линия.

Парные обонятельные мешки «работают» исключительно в воздушной среде. Они выстелены изнутри обонятельным эпителием и наружу открываются ноздрями, а хоанами – в ротоглоточную полость. В последней также расположены органы вкуса.

Половая система

Давая общую характеристику классу земноводных, размножение и жизненный цикл развития упускать из виду тоже нельзя. Все амфибии являются раздельнополыми животными, а оплодотворение у большинства представителей осуществляется в водной среде. Половые железы парные.

У самок зернистые яичники, заполняющие к весне практически всю полость тела, подвешены на брыжейке. Рядом с ним расположены жировые тела, накапливающие питательные вещества и тем самым обеспечивающие формирование половых продуктов в период зимней спячки. Яйцеводами являются длинные и тонкие мюллеровы каналы. Каждый из них открывается в полость тела. Созревшие яйца путем разрыва стенок яичника попадают в нее и по яйцеводам, постепенно, покрываясь слизистой белковой оболочкой, попадают в клоаку, откуда выводятся наружу.

У самцов имеются парные семенники округлой формы и примыкающие к ним жировые тела. И те и другие крепятся на брыжейке около передних краев почек. От семенников отходят семявыводящие канальцы, открывающиеся в мочеточники, служащие одновременно семяпроводами. Последние выводятся в клоаку.

Жизненный цикл

Жизненный цикл практически всех амфибий имеет четкое разделение на четыре этапа.

- Яйцо. У земноводных, как и у рыб, икринки не имеют водонепроницаемой оболочки и нуждаются в постоянном увлажнении. Преобладающее большинство видов кладку делают в пресных водоемах, некоторые амфибии (червяги, гигантские саламандры и др.) – на суше, другие – носят их на своем теле (жаба-повитуха, пипа суринамская).

- Личинка. Она вылупляется из яйца и ведет водный образ жизни. По строению личинки очень похожи на рыб: отсутствие парных конечностей, жаберное дыхание, двухкамерное сердце и единственный круг кровообращения, наличие органов боковой линии. И лишь некоторые представители земноводных пропускают данный этап и следующий, появляясь на свет уже в виде маленьких бесхвостых лягушек.

- Метаморфоз. В зависимости от вида превращение может происходить стремительно, как у большинства бесхвостых амфибий, либо затягиваться во времени, как например, у примитивных саламандр.

- Взрослая особь.

Особенно образа жизни амфибий

Алее представляем заключительный блок информации про класс земноводные — общую характеристику и особенности среды обитания, образа жизни.

Преобладающее большинство видов – это обитатели влажных мест, которые чередуют свое пребывание на суше с жизнью в воде. Кроме того, существуют исключительно древесные и водные амфибии. Недостаточно хорошая приспособленность к жизни на суше порождает резкие изменения, связанные со сменой сезонов. Земноводные при неблагоприятных условиях среды впадают в длительную спячку. Они активны только при теплых условиях, большинство видов при -1°С – погибают. Жизненный ритм некоторых видов меняется в течении суток.

Большинство амфибий – обитатели пресных водоемов и лишь малая часть может жить в соленой воде, например, морская жаба (на фото ниже).

В стадии взрослой особи все земноводные – хищники. Их рацион составляют мелкие животные, главным образом беспозвоночные и насекомые, молодь рыб, в исключительных случаях – птенцы водоплавающих птиц и даже мелкие грызуны.

fb.ru

Класс Земноводные (Амфибии)

Класс Земноводные (Амфибии)

Общая характеристика класса. Земноводные — первая небольшая по числу видов (2,1 тыс.) группа позвоночных животных, освоившая наземную среду, но сохранившая тесную связь с водной. Распространены повсеместно, но наиболее широко встречаются в регионах с теплым и влажным климатом. Живут вблизи водоемов.

Земноводные произошли от одной из групп древних пресноводных кистеперых рыб —стегоцефалов, обитавших около 300 млн. лет назад в заболоченных водоемах. Важнейшие адаптации, позволившие земноводным выйти в наземную среду, связаны с преодолением силы тяжести (гравитации) и защитой тела от потери влаги.

Характерные черты организации земноводных следующие:

- Тело слегка уплощено и подразделяется на голову, туловище и две пары пятипалых конечностей. У небольшой группы земноводных имеется хвост.

- Кожа тонкая, голая, влажная, богатая слизистыми железами.

- Череп подвижно соединен с позвоночником, который состоит из четырех отделов: шейного, туловищного, крестцового и хвостового. Плечевой и тазовый пояса обеспечивают конечностям опору. Скелет конечностей построен по типу системы подвижных рычагов, позволяющих животному передвигаться по твердой поверхности. В скелете много хряща.

- Мышечная система состоит из отдельных дифференцированных мышц. Движения разных частей тела более разнообразны, чем у рыб.

- Земноводные — хищники. У них развиты слюнные железы, секрет которых увлажняет ротовую полость, язык и пищу. Активно схваченная добыча переваривается в желудке. Последний отдел пищеварительного канала — расширенная клоака.

- Органы дыхания взрослых животных — кожа и легкие, у личинок — жабры.

- Сердце трехкамерное. Имеются два круга кровообращения: большой (туловищный) и малый (легочный). По артериям большого круга кровообращения течет смешанная кровь, и только головной мозг снабжается артериальной кровью.

- Органы выделения — парные туловищные почки. Моча оттекает по двум мочеточникам в клоаку, а из нее — в мочевой пузырь. Выводимый конечный продукт азотистого обмена — мочевина.

- Передний мозг земноводных по сравнению с таковым у рыб имеет большие размеры и разделен на два полушария. Мозжечок развит хуже в связи с малой подвижностью. Строение органов слуха и зрения приспособлено к жизни на суше. У личинок земноводных имеется орган боковой линии.

- Оплодотворение внешнее, в воде. Развитие с неполным метаморфозом, со стадией рыбообразной личинки.

Особенности строения и процессов жизнедеятельности.Более детально строение земноводных рассмотрим на примереля-гушки — представителя отряда Бесхвостые. Уплощеное тело лягушки подразделено на широкую голову и короткое туловище. Голова малоподвижна, так как шея почти не выражена. Задние конечности длиннее передних. Кожа голая, богатая многоклеточными слизеотделительными железами, прикреплена к телу не на всем протяжении, а только в определенных участках, между которыми имеются пространства, заполненные лимфой. Эти особенности строения предохраняют кожу от высыхания.

Скелет земноводных, как и у всех позвоночных, состоит из черепа, позвоночника, скелета конечностей и их поясов. Череп почти сплошь хрящевой (рис. 11.20). Он подвижно сочленен с позвоночником. Позвоночник содержит девять позвонков, объединенных в три отдела: шейный (1 позвонок), туловищный (7 позвонков), крестцовый (1 позвонок), а все хвостовые позвонки срослись, образовав единую косточку — уростиль. Ребра отсутствуют. Плечевой пояс включает типичные для наземных позвоночных кости: парные лопатки, вороньи кости (коракоиды), ключицы и непарную грудину. Он имеет вид полукольца, лежащего в толще туловищной мускулатуры, т. е. не соединен с позвоночником. Тазовый пояс образован двумя тазовыми костями, образованными тремя парами подвздошных, седалищных и лобковых костей, сросшихся между собой. Длинные подвздошные кости причле-нены к поперечным отросткам крестцового позвонка.

Рис 11.20. Скелет лягушки: 1 —кости стопы; 2 —голень; 3—бедренная кость; 4 — подвздошная кость; 5 —уростиль; 6 — крестцовый позвонок; 7 — шейный позвонок; 8 — череп; 9 — лопатка; 10—грудина; 11 — плечевая кость; 12 — предплечье; 13 — кости кисти.

Скелет свободных конечностей построен по типу системы многочленных рычагов, подвижно соединенных шаровидными суставами. В составе передней конечности выделяют плечо, предплечье и кисть. У бесхвостых земноводных локтевая и лучевая кости сливаются, образуя общую кость предплечья. Кисть подразделяется на запястье, пясть и четыре фаланги пальцев. Задняя конечность состоит из бедра, голени и стопы. Стопа включает кости предплюсны, плюсны и фаланги пяти пальцев. Задние конечности длиннее передних. Это связано с передвижением по суше прыжками, а в воде — с энергичной работой задних конечностей при плавании. Как видим, такая схема строения конечностей является типичной для наземных позвоночных и в каждом классе имеет незначительные изменения, связанные с особенностями их движения. Благодаря подвижности отделов скелета движения тела земноводных более разнообразны, чем у рыб.

Мышечная система амфибий под влиянием наземного образа жизни претерпела значительные изменения. Однообразно построенные сегменты мускулатуры рыб преобразованы в дифференцированные мышцы конечностей, головы, ротовой полости, участвующих в процессе заглатывания пищи, вентиляции органов дыхания.

Дифференцировка пищеварительной системы земноводных осталась примерно на том же уровне, что и у их предков — рыб. Общая ротоглоточная полость переходит в короткий пищевод, за ним расположен слабо обособленный желудок, переходящий без резкой границы в кишечник. Кишечник заканчивается прямой кишкой, переходящей в клоаку. Протоки пищеварительных желез — печени и поджелудочной железы — впадают в двенадцатиперстную кишку. В ротоглоточную полость открываются протоки отсутствующих у рыб слюнных желез, смачивающих ротовую полость и пищу. С наземным образом жизни связано появление в ротовой полости настоящего языка — основного органа добычи пищи. У лягушек он прикреплен к передней части дна ротовой полости и способен быстро выдвигаться вперед, приклеивая добычу. Взрослые лягушки, как и все другие земноводные, плотоядны и питаются движущимися мелкими животными, иногда икрой, молодью рыб.

Дышат лягушки легкими и кожей. Легкие представляют собой парные полые мешки с ячеистой внутренней поверхностью, пронизанной сетью кровеносных капилляров, где и происходит газообмен. Механизм дыхания у земноводных несовершенен, нагнетательного типа. Животное набирает воздух в ротоглоточную полость, для чего опускает дно ротовой полости и открывает ноздри. Затем ноздри закрываются клапанами, дно ротовой полости поднимается, и воздух нагнетается в легкие. Удаление воздуха из легких происходит благодаря сокращению грудных мышц. Поверхность легких у земноводных невелика, меньше поверхности кожи. Поэтому насыщение крови кислородом происходит не только через легкие, но и через кожу. Так, прудовая лягушка получает через кожу 51% кислорода. Находясь под водой, земноводные дышат исключительно кожей. Чтобы кожа в наземных условиях функционировала как орган дыхания, она должна быть влажной.

Кровеносная система земноводных представлена трехкамер-ным сердцем, состоящим из двух предсердий и желудочка, и двух кругов кровообращения — большого (туловищного) и малого (легочного). Малый круг кровообращения начинается в желудочке, включает сосуды легких и завершается в левом предсердии. Большой круг начинается также в желудочке. Кровь, пройдя по сосудам всего тела, возвращается в правое предсердие. Таким образом, в левое предсердие попадает артериальная кровь из легких, а в правое — венозная кровь со всего тела. В правое предсердие попадает и артериальная кровь, оттекающая от кожи. Так благодаря появлению легочного круга кровообращения в сердце земноводных попадает и артериальная кровь. Несмотря на то что в желудочек поступает артериальная и венозная кровь, полного перемешивания крови не происходит благодаря наличию карманов и неполных перегородок. Благодаря им при выходе из желудочка артериальная кровь по сонным артериям поступает в головной отдел, венозная — в легкие и кожу, а смешанная — во все остальные органы тела. Таким образом, у земноводных нет полного разделения крови в желудочке, поэтому интенсивность жизненных процессов невысокая, а температура тела непостоянная.

Органы выделения земноводных, как и у рыб, представлены туловищными почками. Однако в отличие от рыб они имеют вид уплощенных компактных тел, лежащих по бокам крестцового позвонка. В почках имеются клубочки, которые отфильтровывают из крови вредные продукты распада (в основном мочевину) и одновременно важные для организма вещества (сахара, витамины и др.). Во время стока по почечным канальцам полезные организму вещества всасываются обратно в кровь, а моча поступает по двум мочеточникам в клоаку и оттуда в мочевой пузырь. После наполнения мочевого пузыря его мышечные стенки сокращаются, моча выводится в клоаку и выбрасывается наружу. Потери воды из организма земноводных с мочой, так же как и у рыб, восполняются поступлением ее через кожу.

Головной мозг земноводных имеет те же пять отделов, что и мозг рыб. Однако отличается от него большим развитием переднего мозга, который у земноводных разделен на два полушария. Мозжечок недоразвит в связи с малой подвижностью и однооб. разным характером движений земноводных.

Выход земноводных на сушу оказал влияние на развитиеор-ганое чувств.Так, глаза земноводных защищены от высыхания и засорения подвижными верхними и нижними веками и мигательной перепонкой. Роговица приобрела выпуклую форму, а хрусталик — линзообразную. Видят земноводные в основном подвижные объекты. В органе слуха появилось среднее ухо с одной слуховой косточкой (стремечком). Полость среднего уха отделена от окружающей среды барабанной перепонкой и соединена с ротовой полостью посредством узкого канала — евстахиевой трубы, благодаря чему внутреннее и внешнее давление на барабанную перепонку уравновешивается. Появление среднего уха вызвано необходимостью усиления воспринимаемых звуковых колебаний, так как плотность воздушной среды меньше, чем водной. Ноздри у земноводных в отличие от рыб сквозные и выстланы чувствительным эпителием, воспринимающим запахи.

Размножение земноводных имеет свои особенности. Половые железы парные. Парные яйцеводы впадают в клоаку, а семя-выводящие каналы — в мочеточники. Лягушки размножаются весной на третьем году жизни. Оплодотворение происходит в воде. Через 7—15 дней в оплодотворенных икринках развиваются рыбообразные личинки — головастики. Головастик — типичное водное животное: дышит жабрами, имеет двухкамерное сердце, один круг кровообращения и орган боковой линии, плавает при помощи хвоста, окаймленного перепонкой. В ходе метаморфоза личиночные органы замещаются органами взрослого животного.

Разнообразие земноводных и их значение. В Беларуси и России обитают представители двух отрядов: Бесхвостые и Хвостатые.

Отряд Бесхвостые — наиболее многочисленный (около 1800 видов) и широко распространенный (кроме Австралии и Антарктиды). К нему принадлежат лягушки, жабы, квакши. Лягушки озерная, прудовая, травяная, остромордая часто встречаются на территории Беларуси и России. В отличие от лягушек жабы меньше зависят от воды. Кожа у жаб более сухая и частично ороговевшая. Задние конечности значительно короче, чем у лягушек. Охотятся они ночью. Наиболее распространены серая и зеленая жабы. Камышовая жаба занесена в Красную книгу Республики Беларусь.

Отряд Хвостатые объединяет 280 ныне живущих видов. Они имеют удлиненное тело с хорошо развитым хвостовым отделом. Широко известны обыкновенный и гребенчатый тритоны, населяющие летом небольшие стоячие водоемы, где происходит размножение и развитие личинок. В конце лета тритоны покидают водоемы и держатся под лежащими деревьями, камнями, в трещинах земли. Зимуют на суше в кучках листьев, под пнями. Известна пятнистая саламандра, обитающая в лесах Кавказа. Она крупнее тритонов, еще меньше зависит от воды.

Практическое значение земноводных невелико, хотя в общем они полезны для человека. Лягушки и особенно жабы уничтожают вредных членистоногих, моллюсков (слизней). Тритоны поедают личинок комаров, в том числе и малярийных. Лягушки служат пищей многим птицам и млекопитающим. В некоторых странах мясо лягушек и крупных саламандр употребляют в пищу. Лягушки используются для проведения исследований по биологии и медицине.

Однако земноводные в некоторых случаях могут приносить вред. Так, они уничтожают мальков рыб в прудовых хозяйствах и на нерестилищах в естественных водоемах.

Происхождение земноводных. Предками земноводных являются пресноводные кистеперые рыбы девонского периода палеозойской эры. От первых примитивных земноводных — стегоцефалов — обособились три ветви. Одна из них дала современных земноводных — хвостатых, другая — бесхвостых, от третьей ветви образовались примитивные пресмыкающиеся.

Таким образом, несмотря на различия в строении, рыбы и земноводные имеют общие признаки, которые объединяют их в группу низших первичноводных позвоночных. Их предками были чисто водные животные. Зависимость от воды или влажного воздуха прослеживается в организации внешнего и внутреннего строения, а также при размножении рыб и земноводных, когда они перебираются в водоемы и откладывают бедные желтком яйца, которые оплодотворяются в воде.

И напротив, классы пресмыкающихся, птиц и млекопитающих объединены в группу высших позвоночных животных, вся организация которых приспособлена к наземному образу жизни. Следовательно, группа высших позвоночных животных принадлежит к первичноназемным позвоночным, т. е. к таким, ближайшие предки которых жили на суше.

sbio.info