Германия (1933—1945) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

(перенаправлено с «Третий рейх»)Это стабильная версия, отпатрулированная 28 декабря 2018.

| Состояние | отпатрулирована |

| Диктатура | |||||

| Германский рейх | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| нем. Deutsches Reich (1933—1943) нем. Großdeutsches Reich (1943—1945) | |||||

| |||||

ru.wikipedia.org

Социальная политика Третьего рейха — Традиция

Я спросил, что означает треугольник, который рисовал Лей из «Трудового фронта» и некоторые гауляйтеры, чтобы наглядно объяснить будущее социальное устройство Германии.

Одна сторона его — «Трудовой фронт». Здесь все вместе, нет классов, все помогают друг другу. Здесь каждый осознаёт свой долг, получает поддержку, совет, занятие для свободного времени. Каждый значит ровно столько, сколько любой другой. Здесь царит равенство.

Вторая сторона — сословие профессионалов. Здесь каждый сам по себе, каждый имеет разряд, признан трудиться на благо общества соответственно своим достижениям и качеству работы. Здесь всё решает мастерство. Здесь каждый значит ровно столько, сколько он умеет.

Третья сторона означает партию, в одно из подразделений которой входит любой немец, если партия не сочтёт его недостойным. Каждый партиец призван участвовать в руководстве нацией. Здесь всё решает самоотдача и сила воли. Все партийцы считаются равными, но должны подчиняться строгой иерархии.

Треугольник имеет ещё одно, мистическое значение: одна сторона символизирует волю, другая — то, что обычно называют «сердцем», третья — разум. [1]

Ликвидация безработицы[править]

К моменту прихода НСДАП к власти было 6 млн безработных, а 36(!) % немцев жило на общественные средства поддержки безработных и малоимущих.

Быстро и энергично были приняты законы:

- 3 марта 1933 года специальным Указом создана организация «сельской помощи» — «Ландхильфе» (Landhilfe),[2] способствующая уменьшению безработицы среди молодёжи. По программе «сельской помощи» средним и мелким сельским хозяевам через биржи труда выплачивались небольшие дотации за то, что они нанимали направляемых им в централизованном порядке юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет сроком на 6 месяцев (с правом продления найма до одного года). Работа в рамках «сельской помощи» осуществлялась без всякого денежного вознаграждения, за один лишь пансион. Проблемы занятости программа не решала, однако временно, в самый напряжённый момент на рынке труда, часть молодёжи была отвлечена из городов. В 1933-1934 гг. затраты имперского управления «сельской помощи» составили 37,7 млн марок. Летом 1933 г. в сельских районах Германии работало 150 тыс., а летом 1935 г. — 137 тыс. «сельских помощников».

- 10 апреля 1933 г. принят «Закон об изменения налога на автомобили». Цель — стимуляция спроса на новые автомобили, подъём благосостояния, стимулирование автопрома.

- 1 июня 1933 г. принят «Закон об ослаблении безработицы (Программа Рейнхардта)». Общинам выделялись деньги — 1,5 млрд на строительство жилья, дорог, мелиорацию (примечательно, одна из статей, позднее отменённая, провозглашала запрет на «излишнюю» механизацию труда). Запрещалось увеличивать рабочий день.

- 15 июня 1933 г. принят «Закон о налоговых льготах», предоставлявший налоговые льготы для предпринимателей, которые занимались ремонтом своего оборудования и занимались расширением производства. Также по закону, если внедрялись новые технологии, новые машины, то налоги с них не взимались в течение трёх лет. Этим же законом от налогов освобождались премии рабочим.

- Была объявлена борьба «двойной занятости» в семье. По закону от 1 июня 1933 г. женщине, вступающей в брак, при условии отказа от работы в течение 5 лет, предоставлялась беспроцентная ссуда в размере до 1 тыс. специальными бонами «Ehestandsdarlehen» на обзаведение мебелью и домашней утварью. При рождении первого ребёнка 25 % задолженности по ссуде списывалась, а после рождения нескольких детей задолженность аннулировалась полностью.[3]

Безработица была побеждена. Уровень жизни вырос. Безработица в Германии с 1933 по 1940 г. (тыс. человек):

| Год | Число безработных |

|

1933 (январь) |

6014 |

|

1934 |

2718 |

|

1935 |

2151 |

|

1936 |

1593 |

|

1937 |

912 |

|

1938 |

429.5 |

|

1939 |

118.9 |

|

1940 |

41.8 |

Источник: Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich, 1941—1942. В. S. 426.[3]

Жилищное строительство[править]

Условия строительства жилых домов в первый период характеризовались весьма ощутимым недостатком финансовых средств. 1 апреля 1933 года национал-социалисты отменили чрезвычайные декреты, принятые в годы Веймарской республики, согласно которым строительство социального жилья осуществлялось за счёт части средств, которые взимались с населения в виде квартирной платы.

Основное финансирование по возведению жилых домов теперь было переложено на «общественных» заказчиков, в качестве которых могли выступать Имперское жилищное управление НСДАП, а также близкие к «Германскому трудовому фронту» кооперативы и строительные организации.

К 1939 году все эти частные предприятия с целью реализации «Плана Ост» были объединены в группу «Новая Родина», которая фактически являлась подразделением «Германского трудового фронта».[4]

Социальное страхование и обеспечение[править]

Благотворительные программы[править]

Организацией «Национал-социалистическая народная благотворительность» (нем. Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) [5] проводились многочисленные благотворительные программы.

Наиболее известной стала программа «Зимняя помощь» (нем. Winterhilfswerk des Deutschen Volkes или WHW),[6] собравшая с 1933 по 1943 год около 5,7 миллиардов RM. Формы проведения мероприятий в рамках «Зимней помощи» были разные, например, Eintopfsonntag [7] :

Основной идеей этого мероприятия было снижение расходов каждой семьи на один из воскресных обедов, а сэкономленные деньги необходимо было пожертвовать в фонд «Зимней помощи» (каждое первое воскресение месяца готовился айнтопф — дешёвое рагу, ингредиенты для которого стоили не более 50 пфенигов. Если затраченная на приготовление воскресного обеда сумма превышала 50 пфеннигов, разницу необходимо было предоставить в фонд «Зимней помощи»). За исполнением данных программ следили специально уполномоченные проверяющие. Но самое интересное в том, что данная программа распространялась в том числе и на рестораны, а также и на личные обеды Гитлера. Так, например, Альберт Шпеер впоследствии вспоминал, что каждый такой обед стоил ему от 50 до 100 марок, а гостей у Гитлера и вовсе поубавилось, что побуждало Гитлера к ряду ехидных замечаний по поводу жертвенного настроя его сотрудников.

Мероприятия в области демографической политики[править]

Рождаемость выросла в 1,5 раза:

- 1933 г. — 59 детей на 1000 женщин

- 1939 г. — 89 детей на 1000 женщин

Механизмы стимуляции рождаемости:

1. Вступающие в брак получали беспроцентную ссуду — до 1000 марок (при средней зарплате 145), которую выплачивали по 1 % в месяц.

2. За каждого ребёнка списывали 25 % ссуды. За каждого ребёнка (начиная с третьего) платили единовременно 100 марок и ежемесячно 20 марок.

3. За ребёнка начиная с пятого платили ежемесячно 100 марок.

4. Самое интересное — запрет на строительство одно- и двух-комнатных квартир. Только квартиры не менее 3-х комнат! НСДАП полагало (вполне обоснованно), что малокомнатная и малометражная теснота препятствует рождаемости (детям негде жить, играть и т. д.).

5. Ордена и льготы многодетным матерям (4 ребёнка +). 16 декабря 1938 г. по указу Адольфа Гитлера учреждён орден «Крест Матери» (Ehrenkreuz der Deutschen Mutter) [9]

6. Женщин законодательно отстраняли от физических работ. Более того, деньгами стимулировали их сидение дома с детьми (большое выходное пособие при увольнении после замужества).

Уже к 1 июня 1933 года был разработан закон о сокращении безработицы и было установлено предоставление брачной ссуды. Оказывается реальная поддержка многодетным семьям. В основу налогового законодательства положены соображения демографической политики. То же самое относится и к предоставлению ссуды многодетным семьям (постановление о субсидии на детей от 15 сентября 1935 года). «

Закон об упорядочивании права при заключении брака» от 30 апреля 1938 года имеет большое значение с точки зрения демографической политики. Этот закон регулирует возможность расторжения брака при бездетности. Постановлением о субсидии на детей от 9 декабря 1940 года предоставляется право на получение установленной законом субсидии на третьего и каждого последующего ребёнка. Возрастное ограничение продолжительности получения субсидии повышено с 16 до 21 года жизни. Субсидия выплачивается независимо от уровня дохода. Дальнейшим мероприятием по поддержке многодетных семей стало создание программы «Мать и дитя» в рамках НСО. Один из главных способов борьбы за сохранение народа заключается в возвращении части горожан в сельскую местность. Создание небольших крестьянских хуторов не только предоставляет желающим свой клочок земли, но и восстанавливает связь с родной землёй в самом широком смысле этого слова. Закон рейха о наследуемой крестьянской усадьбе призван сохранить и приумножить здоровое крестьянское сословие. В нём сказано, что только тот, кто достоин уважения и является носителем немецкой крови может считаться крестьянином с наследуемой усадьбой. [10]

Мероприятия, поддерживающие активный образ жизни[править]

Для этих целей были созданы:

Организация «Сила через радость» (нем. Kraft Durch Freude).[11]

Швейцарский кооператив Reka, действующий до сих пор, на момент своего создания был «калькой» с Kraft Durch Freude.

Мероприятия против морально-нравственного разложения[править]

В январе 1933 года к власти приходит Адольф Гитлер. Уже в феврале издаются несколько указов о закрытии безнравственных (нем. Unsittlich) заведений, служащих «

6 мая 1933 года был ликвидирован центр разложения, созданный евреями, «Институт сексуальных исследований»[12] в Берлине, а его «библиотека» конфискована и сожжена.

24 Ноябрь 1933 года принят «Закон об опасных рецидивистах» (нем. Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher),[13] § 42k которого позволял по решению суда проводить кастрацию преступников, совершивших тяжёлые сексуальные преступления, таких как: педофилия, принуждение к развратным действиям, развратные действия в публичных местах.

Любые сексуальные контакты между мужчинами («противоестественный блуд между мужчинами», нем. widernatürliche Unzucht zwischen Männern) уголовно наказывались. Женщины с гомосексуальной ориентацией в уголовном праве не рассматривались.

Указом от 26 июня 1935 года были приняты изменения и дополнения к «Закону о предотвращении появления наследственно больного потомства», согласно которым разрешалась кастрация «по собственному желанию» для гомосексуальных мужчин, либо уже осуждённых по § 175 уголовного кодекса, либо уже отсидевших, если в их отношении есть опасность рецидива.

10 октября 1936 года при Гестапо было основано «Имперское центральное бюро по борьбе с гомосексуализмом и абортами».

Между 1933 и 1944 гг. по обвинению в гомосексуализме в Третьем рейхе было осуждено 50-63 тысячи мужчин, из них 6 тысяч подростков. Заключённые концлагерей, осуждённые за гомосексуализм (таких было не так много, в основном соглашались на кастрацию), помечались нашивкой в виде розового треугольника..[14]

См.также:

- Эдмунд Мецгер:Закон об антиобщественных элементах в свете криминальной биологии

Борьба с мародёрством[править]

Немецкий солдат, повешенный на окраине Кенигсберга за мародерство. Надпись переводится как «Кто будет грабить — будет казнён!»5 сентября 1939 года Председатель Совета министров по обороне рейха Герман Гёринг издаёт указ против мародёров (нем. Verordnung gegen Volksschädlinge), согласно которому все задержанные, промышлявшие грабежом в «освобождённых помещениях», а также во время воздушных налётов, и поджигатели наказывались смертной казнью через повешение. Указ распространялся на Рейх и «все освобождённые территории».[15]

| Черновик Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии. |

traditio.wiki

Социальная политика третьего рейха.: zadel

«Свобода от нищеты и голода важнее всех других свобод» (Улоф Пальме)«Если рабочий знает, что предприниматель – это его товарищ, то можете потребовать от такого рабочего что угодно» (Роберт Лей)

«Каждая по-настоящему социальная мысль является, в конечном счёте, национальной»

(Адольф Гитлер)За социальную сферу в III рейхе отвечало имперское министерство труда во главе с Францом Зельдте.

Гитлер писал в «Майн Кампф»: «Национал-социалистический предприниматель должен знать, что процветание национальной экономики обеспечит и его благополучие, и благосостояние народа. Национал-социалистические работодатель и рабочий должны сообща трудиться на благо нации. Классовые же предрассудки и противоречия должны мирно разрешаться к общему удовлетворению в сословных палатах и в центральном парламенте».

Большое значение Гитлер придавал созданию СОЦИАЛЬНО ОДНОРОДНОГО ОБЩЕСТВА: «Мы хотим воспитать немецкий народ таким образом, чтобы он избавился от безумного сословного высокомерия, тёмной веры в сословный порядок, ложной веры в то, что следует ценить только умственный труд. Нужно сделать так, чтобы наш народ ценил любой труд, чтобы он верил в то, что любая работа облагораживает, чтобы он сознавал, что стыдно ничего не делать для своего народа, никак не содействовать укреплению и умножению достояния нации. Те желанные перемены в сторону оздоровления немецкой экономики и общества, которые не смогли вызвать теории, декларации, пожелания, должны последовать теперь вследствие участия в созидательной работе многих миллионов тружеников, их-то мы и должны организовать».

После прихода к власти Гитлер приказал щедро финансировать социальные программы: только до конца 1934 г. правительство инвестировало около 5 млрд марок на различные программы занятости – в три раза больше, чем за это же время оно инвестировало в промышленность. 1 февраля 1933 г. Гитлер заявил, что через четыре года безработица будет ликвидирована, и обещание выполнил: когда нацисты пришли к власти, в Германии было 25,9 млн безработных (в США – 35,3 млн, во Франции – 14,1 млн),

в 1934 г. в Германии – 13,5 млн (в США – 30,6 млн, во Франции – 13,8 млн),

в 1935 г. в Германии – 10,3 млн (в США – 28,4 млн, во Франции – 14,5 млн),

в 1936 г. в Германии – 7,4 млн (в США – 23,9 млн, во Франции – 10,4 млн),

в 1937 г. в Германии – 4,1 млн (в США – 20 млн, во Франции – 7,4 млн),

в 1938 г. в Германии – 1,9 млн (в США – 26,4 млн, во Франции – 7,8 млн). Судя по этой динамике, в то время как в других странах безработица была ещё ВЫСОКА, в Германии она ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕЗЛА. В Германии КРИЗИС БЫЛ ПРЕОДОЛЁН БЫСТРЕЕ, чем кто-либо ожидал. За границей о «немецком экономическом чуде» заговорили уже в 1936 г.: именно в этом году производство промышленной продукции превзошло довоенный уровень. Сначала положение улучшилось в промышленности, а затем и в аграрной сфере.

Выдвинутый Геббельсом лозунг «генерального наступления на безработицу» произвёл неслыханный общественный резонанс и имел самое сильное воздействие на немецкий народ. Огромное значение для ликвидации социальной напряжённости и сокращения безработицы имели обширные и щедро финансируемые общественные работы, среди которых особое место занимало строительство автобанов. 11 февраля 1933 г. Гитлер сказал: «Если раньше жизненный уровень народа измерялся протяжённостью железных дорого, то в будущем он будет определяться протяжённостью автомобильных дорог». Гитлер приказал финансировать строительство дорог из средств на страхование по безработице, привлекались и другие источники. Были отданы соответствующие распоряжения, и работа закипела. В июне 1933 г. Гитлер назначил инженера-художника Фрица Тогда «генеральным инспектором дорог». 600 тысяч безработных были заняты по программе строительства автобанов. В обслуживавшей строительство дорог промышленности было занято ещё 200 тысяч человек.

При Гитлере была принята программа «народного автомобиля». По поручению Гитлера Лей создал «Общество подготовки к созданию немецкого народного автомобиля (Volkswagens)», руководство которым поручили У. Лафференцу. У Вольфсбурга были построены заводы, на которых и начали производство «Фольксвагенов». Многочисленные мосты по пути протяжения автобанов по приказанию Гитлера строили то в виде римских акведуков, то в виде средневековых крепостных сооружений, то в стиле модернизма. Всё это делалось для того, чтобы путешественники могли наслаждаться красотой ландшафта, воспринимать красоты природы. Поэтому особое значение придавалось расположению и архитектуре многочисленных мостов. Поэтому немецкая сеть автобанов считалась самой красивой в мире. Немецкие автобаны состояли из двух линий прочного дорожного покрытия по 7,5 м шириной. Между ними шла трёхметровая полоса, предназначенная для зелёных насаждений. Каждая линия была разделена на два полотна, справа от каждого из них находилась полоса для стоянки.

Основополагающим документом, определившим развитие социальной сферы, был «закон об организации национального труда» от 20 января 1934 г. Этот закон, провозглашавший равенство прав работодателей и рабочих, сохранил своё значение и во время войны. В законе говорилось о планировании труда, в соответствии с которым владелец предприятия был подотчётен государственному арбитру труда, а в его лице государству во имя всеобщего благосостояния нации. Подобная интерпретация частной собственности, ориентированная на социальное благоденствие, НЕ БЫЛА ИЗВЕСТНА в «демократической» Германии 1920-х гг. В центр организации производственного процесса закон ставил «вождя предприятия». Интересы трудового коллектива, который именовался в законе «дружиной», были представлены имеющим совещательные функции доверительным советом; его важнейшей функцией было преодоление социальных конфликтов в целях наиболее полной реализации национальной общности. «Дружина» клялась «вождю предприятия» в верности и обязывалась беспрекословно повиноваться. В соответствии с принципом «фюрерства» главная ответственность за организацию и условия производства ложилась на «вождя предприятия». Нацисты считали, что предприниматель должен был вести себя иначе, чем в годы классовой борьбы: прежде всего он должен был разумно использовать свою экономическую и социально-политическую власть на благо немецкой общности. От рабочих же не требовалось какой-либо особенной активности – только лояльного поведения. Особенно активных и предприимчивых «вождей предприятий» нацистское руководство морально поощряло, присуждая им почётный титул «новатор труда».

Деятельность «вождя предприятия» в социальной сфере контролировалась «имперским арбитражем труда», имевшим региональные инстанции и подчинённому министерству труда. В задачу арбитража входило разрешение спорных вопросов и формирование общих правил организации производственного процесса. Арбитраж был своего рода головной социально-политической инстанцией, главная задача которой состояла в том, чтобы следить за законностью и ирреальной необходимостью массового увольнения рабочих, следить за сохранением приемлемого минимума в условиях труда, постепенно трансформируя последние в сторону улучшения; чтобы издавать и утверждать новые тарифные схемы оплаты труда. Сам же арбитраж был структурной частью министерства труда, представлявшего собой главное учреждение, регулирующее трудовые отношения.

Вторым по значению (после арбитража) ведомством по регулированию трудовых отношений стала государственная «администрация по оперативной организации работ», которая финансировала общественные работы и прочие программы занятости. С провозглашением в 1936 г. четырёхлетнего плана вмешательство государства в трудовые отношения усилилось: именно с 1936 г. и начинается прямой государственный контроль за движением зарплаты и рынком труда. Предпосылкой для расширения контроля над структурой занятости было введение трудовых книжек и составление баз данных обо всех занятых.

Глава ДАФ Лей стремился максимально возможно расширить сферу компетенций ДАФ. С их помощью Лей искренне хотел создать бесконфликтную и дружную народную общность. Главными компонентами его кредо были: развитие государства всеобщего благосостояния, улучшение возможностей социального роста для каждого человека, а также достижение социального согласия путём укрепления единства народа. Как истинный последователь Гитлера, Лей стремился покончить с политическим плюрализмом и классовой борьбой; он был убеждённым нацистом, воспринимавшим партийную доктрину почти как религию и относившимся к Гитлеру, как к пророку. Гитлер полностью доверял Лею.

Руководство ДАФ часто оказывало на предпринимателей давление, требуя более высокой зарплаты. ДАФ требовало более продолжительных отпусков и обеспечения лучших условий труда. По инициативе ДАФ был принят указ, в соответствии с которым с 5 декабря 1933 г. рабочие освобождались от налогов, если их зарплата не достигала 183 марок.

До войны он постоянно расширял сферу своих компетенций, и постепенно ДАФ превратилось в суперведомство, целое бюрократическое государство, главное орудие установления «коричневого коллективизма». Достижения ДАФ в социальной сфере были весьма значительны. Он действительно поднял социальный статус рабочего. В предвоенные годы ДАФ много занималась организацией материального вспомоществования; важную роль в работе играла пропаганда, с помощью которой ДАФ пыталась повысить чувство достоинство рабочих, создать для них лучшие жизненные условия и изжить у пролетариата ощущение оставленных наедине со своими проблемами париев общества. Организация и контроль над профобучением означали, что ДАФ получил в свои руки важное средство влияния на социальный рост рабочих (это направление Лей рассматривал как одно из приоритетных). Разумеется, кроме заботы о рабочих, ДАФ исполняла и определённые охранительные функции: в её ряды входили так называемые «рабочие дружины» — идеологическая милиция Лея на предприятиях, а также доверительные советы, суды чести и юрисконсульты ДАФ.

Активность ДАФ в некоторых сферах давала положительные результаты: так, программа «Красота труда» привела к облегчению условий труда на предприятиях. На собрании ДАФ в Магдебурге в 1937 г. Лей сказал: «Я буду стараться внушить народу такой рабочий этос, который помог бы ему узреть в труде нечто прекрасное и возвышенное. Я буду стремиться к тому, чтобы наши заводы и фабрики стали храмами труда, я буду стремиться сделать рабочих самым уважаемым в Германии сословием». Нацисты проявили исключительную изобретательность в культурном воспитании рабочих, в эстетизации труда. При этом рационализация труда шла рука об руку с функционалисткой эстетикой. Интересно отметить, что большевики, напротив, в этом направлении почти ничего не делали, полагаясь, на то, что улучшение условий труда наступит само собой. Немцы же стремились сделать НАОБОРОТ.

Девизом немецкого ведомства «Красота труда» были слова: «немецкие трудовые будни должны стать прекрасными» — таким образом рабочим хотели вернуть чувство собственного достоинства, ощущение значимости своего труда. 30 января 1934 г. в рамках ДАФ была создана КДФ, в котором был отдел «Эстетика труда», возглавленный Шпеером. В этом отделе Шпеер с коллегами вели работу с предпринимателями, и те переоборудовали заводские корпуса, расставляли цветочные горшки, отмывали окна и расширяли их площадь, учреждали на заводах и фабриках столовые, бывшие до того большой редкостью. В отделе проектировали простую функциональную заводскую столовую посуду, мебель для рабочих столовых (которую стали выпускать в больших количествах), обязывали предпринимателей консультироваться со специалистами по вопросам вентиляции и освещения рабочих мест.

В задачу ведомства «Красота труда» входила не только забота о благоприятной психической атмосфере на производстве, но и о чистоте и о цветах на рабочем месте, о естественном и искусственном освещении. Всё это было призвано повысить самоуважение и самооценку рабочих. Хотя ведомство и имело лишь консультативный статус, при необходимости оно могло оказать на предпринимателя давление; в частности, ведомство занималось организацией соревнования на звание «национал-социалистическое образцовое предприятие» (это звание присваивалось КДФ на один год). Заключив соглашение с имперской палатой изобразительных искусств, ведомство «Красота труда» привлекало художников к оформлению возводимых производственных помещений. Ведомство активно занималось бытовыми условиями рабочих на производстве – гигиеной (душ или рукомойники), питанием (качество продуктов, цены и оформление столовых или рабочих буфетов), а также жилищными условиями на тех производствах, где людям приходилось длительное время трудиться вдали от дома. Ведомство «Красота труда» предлагало улучшить жилищные условия строительных и дорожных (занятых на автобане) рабочих за счёт создания и использования разборных домов. Этими и подобными проектами занимался целый институт ДАФ – Институт научной организации труда.

Вообще, деятельность ведомства была обширна и многообразна: украшение деревенских улиц и исследования в сфере функциональной производственной эстетики; благоустройство рабочих мест в шахтах и в речном судоходстве; изготовление функциональной и удобной мебели для конструкторских бюро и хорошего слесарного и столярного инструмента и наведение порядка на заводских дворах. Со стороны руководства ДАФ постоянно раздавались призывы расставлять в заводских цехах цветы, строить при предприятиях открытые бассейны и спортивные площадки для рабочих. В 1935 г. была проведена акция «хорошее освещение рабочих мест – хорошая работа», в которой улучшение трудовой гигиены связывалось с поднятием производительности труда, в котором были заинтересованы и предприниматели. Затем последовали кампании: «чистые люди на чистом предприятии», «чистый воздух на рабочем месте», «горячая еда на предприятии». В 1935 г. ведомство «Красота труда» отметило 12 тысяч предприятий, на которых значительно улучшились условия труда; на эти цели предприниматели истратили 100 млн рейхсмарок.

Все эти мероприятия имели ясные социальные цели, сводившиеся к ликвидации социальной напряжённости. На промышленных предприятиях для рабочих делали душевые, раздевалки, аккуратные туалеты, бассейны. Помимо практического значения проводимых мероприятий, рабочим пытались внушить впечатление партийной заботы о простом человеке.

Ведомство «Красота труда» в своей политике активно использовали понятие эстетизации труда и технической эстетизации: культивировались функциональные промышленные постройки, стальные функциональные конструкции, обтекаемые формы гоночных автомобилей, подводных лодок и самолётов. Движение «город-сад», рационализация, архитектурный модернизм, культ техники, идеология эффективности были направлены на создание индустриального общества без классовой борьбы, что и являлось целью нацистов.

В 1936 г. ведомство «Красота труда» отсчитывалось, что ревизовано 70 тыс. предприятий, на заводах построены десятки тысяч кухонь и столовых, комнат отдыха, бассейнов и спортивных площадок на общую сумму в 1 млрд рейхсмарок.

Большое значение Лей придавал организации соревнования на предприятиях, о необходимости которого он говорил в 1938 г.: «… Если мы говорим об обязанностях людей, то для их наиболее полного исполнения им нужны и права. Первое и самое важное правило – это открытие пути для самых способных. Раньше у нас в стране очень трудно было пробиться наверх, а сейчас ситуация радикально изменилась. Возможности для развития человека НЕ ДОЛЖНЫ ЗАВИСЕТЬ ОТ ДЕНЕГ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ. БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ТАКИЕ ЖЕ ШАНСЫ, КАК И БОГАТЫЙ….».

Организованные на производстве соревнования способствовали не только увеличению объёма промышленного производства, но и подъёму отдельных рабочих по социальной лестнице и причиной повышения социального престижа рабочих профессий. Основными формами соревнования были соревнование по профессиям (преимущественно для рабочей молодёжи) и (с 1936 г.) – соревнование отдельных предприятий. Достижения отдельных предприятий рассматривались экспертами по различным параметрам – от производственных до социальных вопросов.

В августе 1936 г. указом Гитлера было введено награждение победителя, которому присваивалось звание «национал-социалистическое образцовое предприятие» и переходящее знамя. В указе говорилось, что предприятия, претендовавшие на звание «образцовых», должны не только соблюдать разработанные ДАФ принципы, такие как «красота труда», но и удовлетворять требованиям к уровню профессиональной подготовки, к «степени общности» между фюрером предприятия и его подчинёнными.

В 1937 г. в соревнованиях по профессиям (под лозунгом «Дорогу самым способным и дельным») приняло участие 1,8 млн человек.

ДАФ имела возможность материально поддерживать рабочих в случае болезни, потере рабочего места и травмы на производстве. Реализация лозунга «твоё здоровье не является только твоим личным делом» рассматривалось режимом как предпосылка оптимальной отдачи рабочих на производстве и роста производительности труда. Новые медицинские программы по профилактике заболеваний на предприятиях и в школах, по охране материнства и детства носили прогрессивный характер.

Важнейшими сферами социальной политики Лей считал жилищное строительство и социальное страхование: хорошая просторная квартира играла решающую роль в вопросах создания и защиты большой здоровой семьи, а достаточное социальное обеспечение по болезни и старости должно было дать немецкому народу уверенность в завтрашнем дне. Надо отметить, что вскоре после прихода к власти нацистам удалось преодолеть застой в движении жилищных кооперативов. При Шахте кредитование этих проектов занимало прочное положение в системе расходов рейхсбанка. Имели место также государственные социальные жилищные программы: один из самых активных сторонников Лея гауляйтер Й. Бюркель провозгласил во вновь присоединённом к Германии Сааре осуществление большого проекта социального жилищного строительства, при этом было устроено демонстративное сожжение бараков бедноты как последнего символа классового разделения.

Программы «Института труда» в рамках ДАФ, посвящённые концепции новой политики в сфере зарплаты, профессионального образования и здравоохранения, носили весьма прогрессивный характер. К примеру, программа предусматривала введение государственной пенсии вместо практикуемых отчислений в счёт будущей пенсии. Кроме введения государственного пенсионного обеспечения, планировалась ликвидация разделения социального обеспечения на рабочее, для служащих и для крестьян; в новую систему планировалось включить всех, на чём во времена республики всегда настаивали лидеры рабочего движения. В социальном жилищном строительстве ДАФ добивался достижения соответствующих современным требованиям и представлениям размеров жилья. Для преодоления проблем с жильём ДАФ и правительство широко использовали налоговые льготы, субсидии и дарственные; они вкладывали деньги в жилищное строительство.

Собственно идеологическая работа в ДАФ с 1937 г. была сосредоточена в ведомствах «Праздники» и «Народное образование». Ведомство «Праздники» забрало в сферу своей деятельности народный театр и самодеятельность, народные развлекательные программы. С помощью сети отделений ведомство «Праздники» организовало массовые посещения трудящимися театральных спектаклей и концертов с классическим репертуаром. При этом часть расходов брали на себя предприятия. Это ведомство организовывало на предприятиях художественные выставки, товарищеские вечера, совместные празднования или юбилеи, вечера хорового пения, танцевальные вечера и кружки по интересам, начиная от филателистов и кончая любителями шахмат. С 1937 г. ведомство «Праздники» получило полномочия для организации и проведения праздников на селе; при этом подчёркивалась необходимость целенаправленной работы по сохранению традиционных крестьянских обычаев и традиций, по поощрению народного творчества и ремесла. Разумеется, немецкая публика положительно реагировала на деятельность ДАФ: 60 млн участников в 224 тыс. мероприятий в 1939 г. – это впечатляющие цифры.

К 1939 г. 75 % трудящихся были так или иначе вовлечены в работу ДАФ. Экономист ДАФ Эрнст Шустер в 1936 г. говорил: «Устройство свободного времяпровождения и отдыха возможно только исходя из определённого мировоззрения и в рамках общего мировоззрения. Общее мировоззрение даст нам ответ о цели и смысле свободного времени и отдыха и убедит нас в том, что достижение искомой цели возможно только в рамках совместных усилий и организации». В такой системе отдых являлся главным фактором демонстрации народной общности. Нацистская политика свободного времени приводила к социализации немцев.

Многие мероприятия ДАФ имели несомненные признаки модернизации в социальной сфере, несмотря на то, что нацисты, в подражание средневековью, хотели представить свои начинания как «сословные». В Третьем Рейхе были воссозданы «имперские сословия» – ремесленные, торговые, промышленные и творческие. Немцы, входящие в эти сословия, имели социальную безопасность и гарантированное существование. Нацистская «сословная» система была инструментом воспитания кадров, рычагом увеличения производительности труда и интенсификации производства.

Социальная политика ДАФ в довоенные годы являлись настоящим прорывом в социальной сфере. Так, если в 1933 г. из 42 тыс. берлинских рабочих 28 тысяч из-за непродолжительности отпуска не покидали Берлин, то вскоре средний минимальный годовой отпуск промышленного рабочего был увеличен с 3 до 6 дней (для молодёжи – до 7). ДАФ сделала отпускные путешествия и экскурсии доступными для миллионов людей. Вопросами планирования и организации отдыха рабочих занялась созданная 27 ноября 1933 г. в рамках ДАФ организация, имевшая название «Сила через радость» (КДФ). Она, например, предлагала немцам ранее для них непривычные поездки в отпуск (Гитлер требовал «достаточного» отпуска для немецких рабочих). На учредительном собрании Лей заявил, что в связи с растущим напряжением на производстве в выходные дни рабочие должны полноценно отдыхать; что только насыщенный впечатлениями и активной разнообразной деятельностью и развлечениями отпуск в состоянии дать полноценный отдых, и только он готовит человека к активному труду и самоотдаче. Безделье же порождает преступные намерения, ощущение пустоты и никчёмности, а «это очень опасно для государства». Для того чтобы пробудить у рабочих чувство счастья и благодарности и ликвидировать у них комплекс неполноценности, нужно обеспечить им доступ к культурным ценностям, доступным ранее только буржуазии. Для содействия физическому и духовному здоровью нужно расширять возможности для массового спорта, организовывать для рабочих туристические поездки; туризм должен способствовать усилению любви к Родине, к её природе и ландшафтам. В конечном счёте Лей ожидал от КДФ помощи в создании «новой общности, нового общества национал-социалистического государства». Благодаря членским взносам и дотациям ежегодные расходы КДФ в 1933-1942 гг. составляли в среднем 26,7 млн марок.

Как партийная организация, КДФ («Сила через радость») имела несколько уровней: имперский, гау (областной), окружной и местный. В составе КДФ находилось ведомство туризма, путешествий и отпуска под руководством доктора Бодо Ляферентца. Под лозунгом «немецкий рабочий путешествует» была инициирована туристическая кампания для простых немцев – это носило беспрецедентный характер. Организацией такого туризма занималось ведомство туризма, путешествий и отпуска. Пресс-секретарь ДАФ сказал о работе этого ведомства: «лучшим доказательством народного характера новой власти и лучшей пропагандой за неё является то, что тысячи людей с мозолистыми руками стали счастливыми отпускниками». В самом деле, КДФ и её программа для отпускников была одним из самых популярных начинаний нацистского режима. Более того, вследствие популярности этой программы КДФ стала одним из самых ярких символов нацистского режима и предметом зависти иностранцев. Большой интерес у иностранных гостей вызывала работа ведомства спорта во главе с имперским спортивным руководителем Гансом фон Чамером и Остеном, а также ведомство «Красота труда» во главе с архитектором Альбертом Шпеером.

Ведомство спорта занималось не только производственной гимнастикой и спортивным досугом, но и организацией больших спортивных соревнований и спортом для отпускников. С 1936 г. оно проводило закрытые спортивные циклы для СС, отвечало за состояние спортивной работы в лагерях трудовой повинности и на строящихся автобанах. В распоряжении этого ведомства были собственные спортивные базы и дома отдыха (включая лыжные базы) в Гарце, Баварии, Тироле, а также базы и инвентарь для занятий парусным спортом и греблей. Считавшийся буржуазным парусный спорт стал доступен многим: недельный курс стоил 5-60 марок, включая услуги инструктора. На Химзее был открыт парусный клуб для девушек. Однонедельные курсы горных лыж на горных курортах, включая инструктора, проживание, питание, инвентарь и дорогу, стоили 23 марки. Чтобы представить масштаб цен: средняя зарплата в Германии составляла около 170 рейхсмарок.

Ведомство туризма, путешествий и отпуска охватывало почти все возможные современные направления туризма. Организовывались однодневные туристические поездки по стране, в уик-энд проводились вылазки на природу на велосипедах, пешком или в комбинации с автобусной экскурсией. Часто практиковались туристические поездки всем коллективом предприятия или семейные путешествия по вполне доступным ценам. Существовали двухнедельные просветительские поездки – по Рейну, в «присоединённую» Австрию или в Шварцвальд. На доступном уровне цены удерживались за счёт многочисленных социальных скидок. Например, билет в поезде в третьем классе стоил для отпускника на 5-75 % меньше. Столь же серьёзные скидки были на гостиницу. А ведь до прихода к власти нацистов иностранный туризм считался привилегией верхушки общества. А теперь он стал доступен даже для рабочих. ДАФ распространила свою активность на считавшиеся «буржуазными» горные лыжи, теннис, верховую езду, театр и танцевальные клубы, спорт, вечеринки рабочих коллективов. Неделю отпуска можно было провести и в баварских Альпах за 11 долларов, включая прокат лыж и инструктаж. 14-дневный летний отпуск на Тегернзее стоил 54 рейхсмарки. В 1936 г. на острове Рюген был построен морской курорт – первый из запланированных пяти климатических курортов, принимавших в год 350 тыс. гостей. Недельный курс на таком курорте стоил всего 20 рейхсмарок.

Для организации морского туризма сначала использовались старые суда. Затем 1 мая 1936 г. в Киле было заложено два корабля «Вильгельм Густлов» и «Роберт Лей», по 25 тыс. тонн водоизмещения каждый, рассчитанных приблизительно на одинаковой число пассажиров. Примечательно, что каюты на судах не делились на классы. Суда были спущены на воду в мае 1937 г. На «Роберте Лее» на 1600 пассажиров приходилось 40 ванных комнат и 100 душей. Недельный круиз (рабочий отпуск и составлял неделю) на Мадейру стоил чуть больше 150 рейхсмарок, включая дорогу и 5-6 разовое питание. До прихода к власти нацистов поездка на Мадейру стоила около 400 рейхсмарок и была доступна только состоятельным людям. Морские путешествия КДФ мгновенно завоевали популярность – на Гельголанд ходил пассажирский лайнер «Адмирал», в Геную – «Сьерра Кордова», в норвежские фьорды – «Осеана», на остров Тенерифе (Канары) – «Роберт Лей». Большую часть судов КДФ арендовала. Пятидневное морское путешествие в Норвегию обходилось в 55 рейхсмарок (включая железную дорогу и полный пансион в пути). Наиболее удачно организованными были дневная поездка на остров Гельголанд, плавания на пароходе по Балтике или по Средиземному морю, на Мадейру, Азоры или Канары, а также просветительские экскурсии в Венецию, Неаполь и Афины. Планировались даже поездки в Японию, но им помешало начало Второй Мировой войны.

Кроме упомянутых специальных ведомств, в КДФ (в 1939 г. – 7,5 тыс. штатных сотрудников и 130 тыс. внештатных совместителей) был даже свой «народный театр» и собственный симфонический оркестр (90 человек), непрерывно гастролировавший по стране. В крупных городах «ведомство праздников» располагало собственными сценами и разъездными театральными труппами; многочисленные передвижные киноустановки добирались до самых глухих углов Германии. Для рабочих билеты на концерты и в театр дотировались КДФ (в берлинскую оперу билет для рабочего стоил 1 рейхсмарку). Средства на дотацию поступали от ДАФ, самой богатой общественной организации Третьего Рейха. В 1934-1942 гг. КДФ было израсходовано 240 млн рейхсмарок.

Участие в программах КДФ было добровольным, что объяснялось её огромной популярностью. До 1939 г. в туристических программах КДФ приняло участие свыше 7 миллионов немцев; ещё 35 млн – в организованных КДФ пикниках; только в 1938 г. КДФ устроила 140 тыс. представлений-капустников для 50 млн зрителей. КДФ даже организовывала поездки рабочих на Байрейтский фестиваль музыки Вагнера. Недельное пребывание по путёвке КДФ (три концерта, ночлег, питание) стоили 65 рейхсмарок, что было вполне по карману простому человеку. Просветительская однодневная экскурсия в «немецкий Париж» — Лейпциг – стоила 4,5 рейхсмарки, включая поезд, обед, план города и расписание работы выставок. В 1934 г. в рамках организации ДАФ «Сила через радость» в туристические туры отправилось 2 миллиона человек, в 1935 г. – 3 млн, в 1936 г. – 6 млн, в 1937 г. – 9 млн человек. До начала 1938 г. было зарегистрировано 384 морских путешествий (490 тыс. участников) и 60 тыс. других путешествий (19 млн участников). Ещё до начала войны, в 1939 г., 7 287 715 немцев участвовало в 76 106 поездках и путешествиях, 20 895 402 немцев приняло участие в 1 017 243 спортивных соревнованиях. Политическая активность КДФ (и в целом ДАФ) в сфере досуга была действенной и эффективной: в 1934 г. в отпускных путешествиях участвовало 2,3 млн немцев, в 1938 г. – 10,3 млн, а непосредственно перед войной мероприятиями КДФ был охвачен каждый второй немец – насчитывалось 54,6 млн участников различных мероприятий КДФ. Не в последнюю очередь благодаря ДАФ Гитлер смог заручиться поддержкой самого квалифицированного, трудолюбивого и дисциплинированного в западном мире рабочего класса.

Начало II Мировой войны 1 сентября 1939 г. НЕ СТАЛО для немцев датой, знаменующей в социальной сфере перемены в худшую сторону. Причина в том, что после начала войны (1939 г.) нацистское государство старалось не подвергать население излишним перегрузкам, и на первом этапе войны её влияние на немецкое население, как в общественной, так и в частной жизни было НЕЗАМЕТНЫМ. Такой «щадящей» установки Гитлер не отменил даже тогда, когда возникла действительная потребность и необходимость жёстких мер. Следует констатировать, что в демократической Англии мобилизация людей и ресурсов оказалась более радикальной, чем в Третьем Рейхе. Нацистское руководство не хотело проводить радикальных мер на рынке труда: никаких решительных мер не принималось даже для необходимой в конце войны перегруппировки трудовых ресурсов. Предпринятые в конце концов меры (отбор с невоенных предприятий квалифицированных рабочих, закрытие ремесленных предприятий и т. д.) были НЕДОСТАТОЧНЫ и НЕ ОТВЕЧАЛИ растущим потребностям военной экономики.

Гитлер не хотел увеличивать тяготы населения, и благодаря его стараниям война почти не изменила ни жизненный уровень, ни состояние снабжения, ни рынок труда, ни достигнутый уровень социальной защищённости, ни трудовой законодательство. Примечательно то, что остался без изменений и 8-часовой рабочий день, хотя за счёт дополнительно оплачиваемых сверхурочных работ продолжительность рабочей недели увеличивалась, а отпуска и праздники несколько сокращались. После начала войны отменили отпуска, но в ноябре 1939 г. запрет на отпуска был снят. В начальный период войны иногда объявляли воскресенье рабочим днём. 4 сентября 1939 г. вместо всеобщего снижения зарплаты последовало лишь её замораживание, а задержка всевозможных доплат и отпусков была через два месяца отменена. От специфических военных мер в социально-экономической сфере остались высокие налоги на алкоголь, сигареты, на театральные билеты и на проезд в общественном транспорте. К 1942 г. подоходный налог по сравнению с 1939 г. почти удвоился, но частные сбережения граждан росли и с 1938 г. до 1941 г. выросли в четыре раза, составив 44,6 млрд рейхсмарок. К сбережению средств (а, следовательно, и финансированию военных расходов) призывал лозунг: «в войну копить – после войны строить»; немецкого обывателя он прельщал перспективой иметь после войны собственный дом.

Провал концепции блицкрига означал начало тотальной войны. Гитлер не планировал; она стала импровизацией, расстроившей систему социальных гарантий, на которую первоначально возлагали так много надежд, и которая рассматривалась как надёжный каркас режима. В соответствии с планами Шпеера, с осени 1943 г. немецкое производство предметов потребления должно было радикально сократиться, но этого не произошло, или из политических соображений не было осуществлено до конца. Поэтому словосочетание «тотальная война» имела для большинства немцев скорее пропагандистское значение вплоть до начала 1945 г., когда союзники начали военные действия на немецкой территории. Советский Союз, напротив, вёл тотальную войну с самого начала; она и стала главной причиной нашей победы.

В заключение нужно констатировать, что утрата свободы с лихвой компенсировалась в Третьем Рейхе социальным равенством и благополучием (или перспективой таковых), к тому же для большинства немцев ликвидация социальной нужды значила несравненно больше, чем свобода. Можно сказать, что немецкий народ был опьянён идеалом национальной общности, социализмом, теоретики которого сами верили и старались убедить немцев, что на место векового немецкого разъединения и демократическо-партийного эгоизма встаёт верность и дисциплина единой нации, благополучие которой является основным предметом забот фюрера.

Влияние войны на уровень цен и доходов, на уровень снабжения, на рынок труда и условия труда по сравнению с первой мировой войной было незначительным. Социальный мир был нерушим, и лишь наступление союзников разрушило внутренний порядок в Третьем рейхе. Нацистская социальная политика до самого конца только укрепляла волю немцев к сопротивлению и консолидации во время войны.

«Я не измеряю успешность нашей работы по возникновению новых улиц. Я не измеряю её по нашим новым фабрикам и новым мостам, которые мы строим, а также по дивизиям, которые мы можем мобилизовать. Напротив, в центре суждения об успешности этой работы стоит немецкий ребёнок, немецкая молодёжь. Только тогда, когда созданы условия для их роста и развития, я могу быть твёрдо уверен в том, что мой народ не исчезнет, а, значит, и наша работа не окажется напрасной».

Адольф Гитлер

из выступления на партийном съезде чести 1936г.

zadel.livejournal.com

Религиозная политика Третьего Рейха. Часть 1: varjag2007su

В истории Украины уже были попытки создать определенную церковную структуру, которая бы полностью подчинялась государственной воле.

Вместе с тем, следует вспомнить, что история человеческой цивилизации уже знает пример, когда глава государства отождествлял свою волю с Волей Божией. Имя этого человека – Адольф Гитлер.

В начале своего правления Гитлер позиционировал себя как то ли католика, то ли лютеранина. Зависело это от предвыборных целей, которые он ставил перед собой. Но по итогу Гитлер гарантировал себе значительную поддержку со стороны значительной части как католиков, так и лютеран.

Священники «новой Германии» приветствуют Гитлера

Священники «новой Германии» приветствуют Гитлера

Позже стало известно, что его отношение к христианству крайне агрессивно. Очень скоро Гитлер увлекся оккультными науками и даже создал целый специальный отдел под названием «Аненербе», который занимался соединением «язычества древних германцев» и «истинного», еще «не отравленного евреями христианства и оккультизма прошлого века», то есть созданием специфически фашистского религиозного мировоззрения.

Такое мировоззрение обожествляло государство, а его вера была верой в идеологию правящей нацистской партии. Также довольно распространенной была и практика уничтожения всех инакомыслящих, которая основывалась на «доказательствах» одного из руководящих сотрудников организации Герберта Янкуна (был оберштурмбанфюрером СС, но, несмотря на это, прожил довольно длинную жизнь и умер в 1990 году в возрасте 85 лет).

Однако это не означает, что Гитлер был индифферентным по отношению к христианству. Германия, как известно, страна христианская. И поэтому главе нацистской партии Германии нужно было попытаться найти общий язык с представителями Католической и Лютеранской Церквей. Он неоднократно заявлял, что германское правительство будет заботиться о религиозной жизни страны. Но что именно он подразумевал под этими заявлениями, стало известно несколько позже.

Гитлер предпринял целый ряд попыток унифицировать учение различных христианских деноминаций Германии и создать некую единую Церковь, в состав которой будут входить как лютеране, так и католики.

В 1932 году довольно большая часть лютеранских христиан Германии объединились в движение, которое присвоило себе название «Немецкие христиане». Своей главной задачей они видели деиудаизацию христианства, то есть хотели освободить христианство от любого намека на его еврейские корни. Например, они призывали уничтожить Ветхий Завет, а также отрицали склонность человеческой природы ко греху. Также «Немецкие христиане» полностью принимали арийскую идеологию Третьего Рейха.

Флаг движения «Немецкие христиане»

Флаг движения «Немецкие христиане»

Они настаивали на отмене федеральной структуры Евангелистской Церкви с 28 автономными региональными Церквями и ее замене на единую централизованную «Имперскую Церковь» (нем. Reichskirche). При поддержке Гитлера и Министерства пропаганды эта Церковь была успешно создана.

5-6 сентября 1933 года в Берлине был созван «Прусский генеральный синод». Церковнослужители, которые участвовали в этом «синоде», избрали Людвига Мюллера своим епископом и практически в полном составе подписались под документом с так называемым «арийским пунктом»: ни один еврей не имеет права занимать церковную кафедру страны. Однако 7 000 из 17 000 лютеранских священников Германии с постановлением этого «синода» не согласились и объединились в так называемую «Исповедующую Церковь», представители которой пыталась противостоять государственной фашистской идеологии. Хотя какого-то значительного успеха в этом отношении «Исповедующая Церковь» не добилась, а германскому правительству удалось расколоть ее на несколько течений и в конечном итоге полностью нивелировать ее влияние.

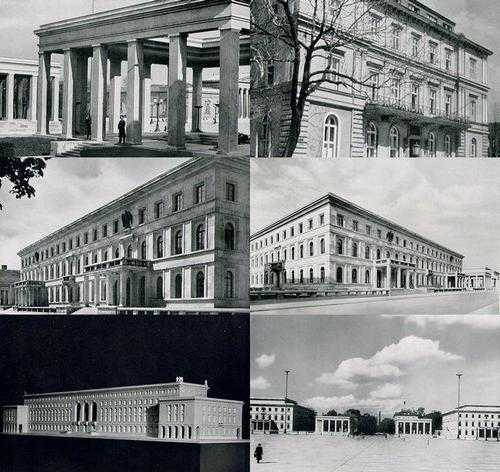

В то же время Reichskirche, то есть «Имперская Церковь», со временем приобрела в немецком обществе огромное значение. Опираясь на идеи национал-социализма и делая акцент на превосходстве арийской расы над всеми остальными, эта псевдо-религиозная структура умело использовала патриотические чувства немцев, подменяя ими учение Христа. Особо следует подчеркнуть тот факт, что «Имперская Церковь» освящала милитаристские настроения в германском обществе, что нашло свое отражение и в храмовой архитектуре, и храмовом искусстве. Например, интерьер знаменитой мемориальной церкви Мартина Лютера в Берлине включал в себя множество элементов, демонстрирующих идеологию Третьего Рейха. Резьба на кафедре проповедника изображает Иисуса Христа, окруженного солдатами в касках, арийскими женщинами и детьми, на арке изображен штурмовик в каске, а в баптистерии – человек в форме СА (военизированного отряда НСДАП).

Еще жестче, чем к протестантам, Гитлер относился к Католической Церкви. Несмотря на то, что в 1933 году между Германией и Ватиканом был заключен конкордат, который гарантировал неприкосновенность веры. Очень скоро правительство развернуло широкомасштабную борьбу против Католической Церкви. Церковную собственность конфисковывали, приходские школы закрывали, а христиан увольняли с государственных должностей. Против священников, монахов и других заметных представителей Церкви выдвигали сфальсифицированные обвинения во всех смертных грехах, и в конце концов, в 1937 году, все члены нацистской партии Германии объявили о своем выходе из состава Католической Церкви.

После этого появился документ, известный как «Национальная программа Имперской Церкви», написанный Розенбергом. Этот документ, помимо прочего, приписывал полный контроль «Имперской Церкви» над всеми остальными Церквями в пределах Германии. Кроме того, Reichskirche объявляла борьбу против распятия, изображений святых, а в христианские обряды пыталась внедрить языческие элементы.

В то же время в гестапо был создан специальный церковный отдел, который занимался изучением и контролем религиозной ситуации в стране. Однако главной его задачей был не только контроль над церковными структурами, но и максимальное разрушение их, так называемая «атомизация». Другими словами, государство создавало, а потом и поддерживало на плаву множество церковных расколов. Например, именно Гитлеру приписывают следующие слова: «Мы должны избегать, чтобы одна Церковь удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту. Если некоторые <…> захотят практиковать черную магию <…> мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. <…> Наша политика на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола».

Любой священнослужитель, который высказывался против государственной церковной линии, обвинялся в служении врагу, чрезмерном вмешательстве в политику и был немедленно репрессирован. 30 января 1939 года Адольф Гитлер заявил, что никакой жалости по отношению к репрессированным священникам он не испытывает, потому что они служат врагам германского государства. Вот цитата из этого выступления: «Поэтому не стоит проявлять жалость или сочувствие к тем Богом проклятым правителям, которые пробудили интерес своих граждан к некоторым представителям германского духовенства, находящимся в конфликте с законом, но стоит проявить интерес к врагам нашего германского государства. Однако давайте не забывать: мы защитим германское духовенство в его обязанностях Божьих наместников, но мы уничтожим тех из них, кто окажется врагом германского государства».

Поэтому неудивительно, что с началом войны ситуация усугубилась. В польских концлагерях погибли более 2 500 священников и монахов, а в концлагере Дахау существовали «бараки священников», через которые прошли около 2 600 католических священников, многие из которых тоже погибли. Всего же за годы войны было запущено около 9 000 процессов по обвинению католиков и других христиан в государственной измене.

Бенито Муссолини как-то сказал, что «в фашистском государстве религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, поэтому она не только почитается, но пользуется защитой и покровительством». Однако, как мы смогли убедиться, само понятие «религии» было для фашистов довольно специфическим, а «покровительство» распространялось лишь на ту «религию», которая полностью соответствовала созданной фашистами идеологии. Становится страшно, когда подумаешь о том, что эта история может повториться…

varjag2007su.livejournal.com

взлет, падение, оружие, марши и награды

Третий Рейх (Drittes Reich) – так неофициально называлось Германское государство с 1933 по 1945 год. Немецкое слово Reich дословно обозначает «земли, которые подчинены одной власти». Но, как правило, его переводят как «держава», «империя», реже «царство». Все зависит от контекста. Далее в статье будет описан взлет и падение Третьего Рейха, достижения империи во внешней и внутренней политике.

Общая информация

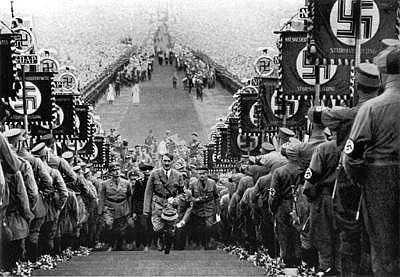

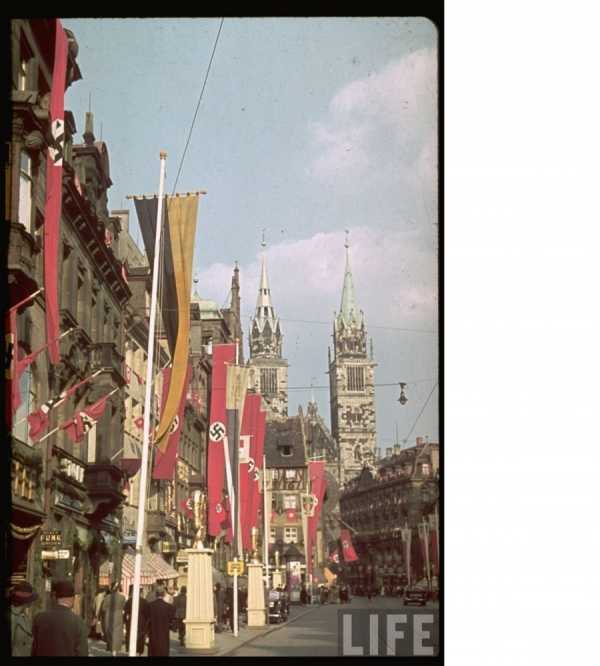

В историографии и литературе Третий Рейх называют фашистской или нацистской Германией. Первое название, как правило, применялось в советских изданиях. Но данное употребление термина несколько неверно, поскольку фашистские режимы Муссолини в Италии и Гитлера имели существенные отличия. Проявлялись различия и в идеологии, и в политическом устройстве. В то время Германия была страной, в которой был установлен тоталитарный режим. В государстве существовала однопартийная система и доминирующая идеология — национал-социализм. Контроль правительства распространялся абсолютно на все области деятельности. Третий Рейх поддерживался властью немецкой Национал-социалистической рабочей партии. Руководителем этого образования был Адольф Гитлер. Он также являлся бессменным главой страны до самой своей смерти (1945 год). Официальное звание Гитлера – «рейхсканцлер и фюрер». Падение Третьего Рейха произошло в конце Второй мировой. Незадолго до этого, в 1944 году, была осуществлена неудачная попытка переворота и покушения на Гитлера («Заговор Генералов»). Нацистское движение имело широкий размах. Особое значение имела символика фашизма – свастика. Ее использовали практически везде, выпускались даже монеты Третьего Рейха.

Внешняя политика

С 1938-го в этом направлении отмечалось определенное стремление к политической и территориальной экспансии. Марши Третьего Рейха прошли по разным государствам. Так, в марте указанного выше года был произведен аншлюс (присоединение силой) Австрии, а в период с сентября 38-го по март 39-го были присоединены к Германскому государству Клайпедский край и Чехия. Затем территории страны расширились еще больше. В 39-м были присоединены некоторые польские области и Данциг, а в 41-м произошла аннексия (насильственное присоединение) Люксембурга.

Вторая мировая

Необходимо отметить небывалый успех Германской империи в первые годы войны. Марши Третьего Рейха прошли по большей части континентальной Европы. Были захвачены многие территории, за исключением Швеции, Швейцарии, Португалии и Испании. Одни области были оккупированы, другие де-факто считались зависимыми гособразованиями. К последним, например, можно отнести Хорватию. При этом были и исключения — это Финляндия и Болгария. Они были союзниками Германии и осуществляли все-таки самостоятельную политику. Но к 1943 году наметился существенный перелом в военных действиях. Перевес теперь был на стороне Антигитлеровской коалиции. К январю 45-го боевые действия были перенесены на довоенную германскую территорию. Падение Третьего Рейха произошло после роспуска Фленсбургского правительства, которым руководил Карл Дениц. Это случилось в 1945 году, 23 мая.

Возрождение экономики

В течение первых лет правления Гитлера Германия достигла успеха не только во внешней политике. Надо здесь сказать, что достижения фюрера способствовали и экономическому возрождению государства. Результаты его деятельности оценивались рядом зарубежных аналитиков и в политических кругах как чудо. Царившая в послевоенной Германии до 1932 года безработица снизилась с шести миллионов до неполного одного к 1936-му. В этот же период отмечался рост промышленного производства (до 102%), удвоился и доход. Ускорились темпы производства. На протяжении первого года нацистского правления в значительной степени управление экономикой определялось Ялмаром Шахтом (сам Гитлер почти не вмешивался в его деятельность). При этом внутренняя политика была направлена, в первую очередь, на трудоустройство всех безработных за счет резкого увеличения объема общественных работ, а также стимулирования сферы частного предпринимательства. Для незанятых предусматривался госкредит в форме специальных векселей. Существенно понизились ставки по налогам для компаний, расширявших капвложения и обеспечивающих стабильное увеличение занятости.

Вклад Ялмара Шахта

Следует сказать, что экономика страны с 1934 года взяла военный курс. По мнению многих аналитиков, истинное возрождение Германии основывалось на перевооружении. Именно на него были направлены усилия рабочего и предпринимательского класса совместно с деятельностью военных. Военная экономика была организована таким образом, чтобы функционировать и в мирное время, и в период боевых действий, но ориентирована в целом на войну. Способности Шахта заниматься финансовыми делами были направлены на оплату подготовительных мероприятий, перевооружения в частности. Одной из его уловок являлось печатание банкнот. Шахт обладал способностью проворачивать достаточно ловко различные махинации с валютой. Иностранные экономисты даже подсчитали, что в то время немецкая марка обладала сразу 237 курсами. Шахт заключал очень выгодные товарообменные сделки с различными странами, показывал, к удивлению аналитиков, надо сказать, что чем выше устанавливался долг, тем шире можно было развернуть бизнес. Возрожденная таким образом Шахтом экономика с 1935 по 1938 год использовалась исключительно для финансирования перевооружения. Оценивалась она в 12 млрд марок.

Контроль Германа Геринга

Этот деятель принял на себя часть функций Шахта и стал «диктатором» экономики Германии в 1936 году. Несмотря на то что сам Геринг был, как, собственно, и Гитлер, невеждой в экономической сфере, страна перешла к системе военной тотальной внутренней политики. Был разработан четырехлетний план, целью которого было превращение Германии в государство, способное самостоятельно себя обеспечить всем необходимым на случай войны и блокады. В результате импорт был уменьшен до самого возможного минимума, также было начато жесткое контролирование цен и размера зарплаты, дивиденды стали ограничиваться 6% годовых. Начали массово строиться суперсооружения Третьего Рейха. Это были огромные заводы по производству тканей, синтетического каучука, горючего, прочих товаров из собственного сырья. Также стала развиваться сталелитейная промышленность. В частности, возводились суперсооружения Третьего Рейха — гигантские заводы Геринга, где в производстве использовалась исключительно местная руда. В результате экономика Германии была полностью мобилизована для военных нужд. При этом промышленники, чьи доходы резко возросли, стали механизмами этой «военной машины». Вместе с этим деятельность самого Шахта была скована огромными ограничениями и отчетностью.

Экономика перед началом Второй мировой

На смену Шахту в 1937 году пришел Вальтер Функ. Он занимал сначала пост министра экономики, а затем, спустя два года, в 1939 году, стал президентом Рейхсбанка. По оценкам специалистов, Германия к началу Второй мировой, в целом, конечно, «разогнала» экономику. Но оказалось, что вести продолжительные боевые действия Третий Рейх был не готов. Снабжение материалами, сырьем было ограничено, а объем самого внутреннего производства было минимальным. В течение всех военных лет положение с трудовыми ресурсами было крайне напряженным, как в качественном, так и в количественном смысле. Однако, несмотря на все сложности, за счет тотального контроля госаппарата и немецкой организованности экономика все-таки встала на нужные рельсы. И хотя шла война, производство в стране росло неуклонно. Увеличивался с течением времени и объем военной промышленности. Так, к примеру, в 1940-м году он составил 15% от валового производства, а к 1944-му – уже 50%.

Развитие научно-технической базы

В системе вузов Германии существовал гигантский научный сектор. К нему принадлежали высшие технические заведения и университеты. К этому же сектору относилось НИИ «Общество кайзера Вильгельма». Организационно все учреждения находились в подчинении Министерства Просвещения, Воспитания и Науки. В этой структуре, где состояли тысячи ученых, был собственный научный совет, членами которого были представители разных дисциплин (медицины, литейного и горного дела, химии, физики и прочих). У каждого такого ученого была в подчинении отдельная группа специалистов одного профиля. Каждый член совета должен был направлять научную и исследовательскую активность и планирование своей группы. Вместе с этим сектором существовала промышленная независимая научная исследовательская организация. Ее значение стало ясно только после того, как в 1945-м союзники Германии присвоили результаты ее деятельности себе. К сектору этой промышленной организации относились лаборатории крупных концернов «Сименс», «Цейсс», «Фарбен», «Телефункен», «Осрам». Эти и прочие предприятия располагали огромными средствами, аппаратурой, отвечавшей техническим требованиям того времени, высококвалифицированными сотрудниками. Эти концерны могли работать с большей, чем, к примеру, институтские лаборатории, производительностью.

Министерство Шпеера

Кроме исследовательских промышленных групп и разных научных лабораторий при вузах довольно крупной организацией был НИИ вооруженных сил. Но, опять-таки, этот сектор не был цельным, а был расколот на несколько частей, разбросанных по отдельным видам войск. Особое значение приобрело во время войны министерство Шпеера. Надо сказать, что в этот период значительно сократились возможности поставки лабораториям и институтам сырья, оборудования и кадров, промышленность в стране едва справлялась с большим объемом заказов от военных управлений. Министерство Шпеера получило полномочия решать различные производственные вопросы. Например, о том, какую исследовательскую работу следует остановить как ненужную, какую продолжить, так как она имеет важное стратегическое значение, какие изыскания должны стать приоритетными, играющими решающую роль.

Военное дело

Оружие Третьего Рейха производилось с внедрением различных научных разработок, по специально созданным технологиям. Разумеется, при выбранном курсе экономики другого и быть не могло. Германия должна была не только обеспечить себя в промышленном смысле, но и иметь укомплектованные войска. Кроме обычного, начало разрабатываться и «холодное оружие» Третьего Рейха. Однако все проекты были заморожены еще до разгрома фашизма. Результаты многих исследовательских работ послужили отправной точкой для научной деятельности государств Антигитлеровской коалиции.

Награды Третьего Рейха

До прихода нацистов к власти существовала определенная система, в соответствии с которой вручение памятных знаков отличия осуществлялось правителям земель, то есть носило характер территориальный. С приходом Гитлера были внесены существенные изменения в процесс. Так, до начала Второй мировой фюрер лично и назначал, и вручал награды Третьего Рейха любого вида. Позже данное право получили разные уровни командного состава войск. Но остались некоторые знаки отличия, которые, кроме Гитлера, не мог вручать никто (например, Рыцарский крест).

fb.ru

О социальной политике Третьего Рейха — какой ценой достигался успех

оригинал — http://tavive.livejournal.com/274435.htmlСовсем недавно в Германии вышло историческое исследование Гётца Али под названием: «Hitlers Volkstaat — Raub, Rassenkrieg und

nationaler Sozialismus»,Götz Aly: Hitlers Volksstaat — Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2005, 444 Seiten, 22,90 Euro. т.е. «Народное государство Гитлера — грабёж, расовая война и национальный социализм».

Али задался простым вопросом: в чём причина поддержки Гитлера огромным большинством немцев? – И ответил:

« …национальый социализм Гитлера» был не пропагандистским лозунгом — его реализовывали в действительности.

Вот выборочный ряд мер по осуществлению социальной политики Гитлера до войны: введение оплаченных отпусков для рабочих и служащиx, удвоение выходных; поддержка массового туризма; создание первого дешевого и доступного «народного» автомобиля – «Фольксваген»; введение системы пенсионного обеспечения и прогрессивного налогообложения… Список можно продолжать… а уже после начала войны — обеспечение семей солдат деньгами (они получали 85% зарплаты-нетто кормильца, в то время как семьи британских и американских солдат — менее половины).

А затем, уже в ходе войны неслыханных масштабов, нацизм сумел обеспечить немцам невиданный, даже ранее, уровень благосостояния, социального равенства и вертикальной социальной мобильности. Вот почему режим чудовищных массовых преступлений, — констатирует Гётц Али, был в то же время режимом огромной народной популярности. Отсутствие сколько-нибудь значимого внутреннего сопротивления гитлеровскому режиму, равно, как и в первые, послевоенные годы, чувства вины у немцев, Али объясняет именно этой взаимосвязью. Именно она и превратила гитлеровский режим в столь привлекательный для 95% , т.е. подавляющего большинства немцев.

Их уровень жизни и до войны, и в ходе войны был невероятно высоким. А когда стали возникать трудности с обеспечением немцам уже привычно, высокого уровня жизни, и прежде всего, питания, из-за происходившего на восточном фронте, то, как показал другой немецкий историк — Кристиан Герлах, они и стали одной из причин, ускоривших уничтожение евреев Европы. Этим же объясняется во многом и убийство голодом и холодом миллионов советских военнопленных. Продажа отнятой у евреев собственности позволяла выбрасывать на рынки капитала, недвижимости, и даже на вещевые рынки и в розничную торговлю, дополнительное количество благ и тем самым, пусть и частично — удовлетворять резко возросший в период войны спрос на повседневные товары и ценные вещи. На вопрос: куда девалось имущество ограбленных, депортированных и умерщвленных? – Али дает четкий ответ: их золото, драгоценности, часы, украшения, их одежда, предметы обихода, оборудование их мастерских и лавок, их валюта и ценные бумаги, их дома и хозяйственные постройки – все это продавалось местному населению и в самой Германии, и в оккупированных ею странах. Выручка от продажи еврейской собственности втекала в резервуар госбюджета Германии и оккупированных стран, а затем, в очищенной от следов ее происхождения форме, присваивалась немцами.

В 1942 г. президент рейхсбанка Функ и рейхсфюрер СС Гиммлер договорились о том, что золото (включая выломанные из челюстей золотые зубы), драгоценности и наличность убитых в лагерях смерти поступают на хранение в рейхсбанк, который начисляет их денежный эквивалент на особый счет, зашифрованный кодовым именем «Макс Хайлигер». Менее ценные мелкие предметы (часы, перочинные ножи, авторучки, портмоне и пр.) продавались, через особые лавки, фронтовикам; — хорошую одежду и обувь могли приобрести переселенцы из числа «фольксдойче». Но выручка от продаж во всех случаях шла государству – она переводилась затем на соответствующую статью военного бюджета. Причём, министр финансов — Шверин фон Крозиг лично следил за ходом этого процесса.

И здесь мы возвращаемся к основному, наиболее болезненному и в сегодняшней Германии выводу Али: «Система была создана для выгоды немцев. Каждый принадлежавший к «расе господ» — а это были не только какие-то нацистские функционеры, но 95% немцев – имел долю в награбленном – в виде денег в кошельке, или импортированных, закупленных в оккупированных, союзных или нейтральных странах и оплаченных награбленными деньгами, продуктах. Жертвы бомбежек носили одежду убитых евреев, спали на их кроватях, благодаря партию и государство – за помощь.

Холокост, – по словам Али – остается непонятым, если не анализируется как самое последовательное в современной истории

массовое убийство с целью грабежа,».

И завершает он книгу «Народное государство Гитлера — грабёж, расовая война и национальный социализм» словами:

«Если бы всё награбленное нужно было возместить – с законными банковскими процентами – за время, прошедшее с конца войны по

сегодняшний день, то зарплаты и пенсии в Германии пришлось бы сократить вдвое». – конец цитаты.

И первый вопрос участникам передачи: насколько правомочен вопрос об ответственности не только преступного режима за преступления против человечности, но и всего народа – всей нации?

Cреди немецких историков, изучающих самый мрачный и позорный период истории своей страны – 12 лет нацистской диктатуры, – Гётц Али занимает особое место. По общему мнению, книга Али «Народное государство Гитлера. Грабеж, расовая война и национальный социализм» это, бесспорно, новая попытка истолкования исторического феномена, известного как «Третий рейх».

Али задался простым и вполне естественным вопросом: в чем причина многолетних успехов Гитлера, поддержки его огромным числом

немцев? Как могло столь очевидно мошенническое и преступное предприятие, как национал-социализм, добиться столь высокой, сегодня едва ли объяснимой степени интеграции общества?

Конечно, насаждаемая и разжигаемая сверху ненависть против «неполноценных», «инородцев», «евреев», «большевиков» и пр. была

существенной предпосылкой. Однако в предшествующие десятилетия немцы были не более отягощены ею, чем другие европейцы, их национализм был не более расистским. Утверждение о раннем развитии в Германии особого, специфичного для нее «истребительного антисемитизма» и ненависти к «чужакам», по мнению Али, лишено оснований. Ответ автора состоит в понимании нацистского режима как «услужливой (по отношению к подавляющему большинству немцев – С.М.) диктатуры».

Гитлер, гауляйтеры, значительная часть министров, статс-секретарей и пр. действовали как классические политики-популисты, постоянно озабоченные настроением управляемых. Они ежедневно задавались вопросом, как добиться их удовлетворенности, улучшить их самочувствие. Каждый день они заново покупали их одобрение или по меньшей мере нейтралитет.

Программа «национального социализма» была не только пропагандистским лозунгом, во многом ее реализовывали на практике. Поощрение семей с детьми (выплата пособий) за счет холостяков и бездетных пар; начатки развитой затем в ФРГ системы пенсионного обеспечения; введение прогрессивного налогообложения. К ним следует добавить защиту крестьян от неблагоприятных последствий капризов погоды и колебаний цен на мировом рынке; защиту должников от принудительного взыскания долга путем описи и продажи имущества (должников по квартплате – от выселения). Понятно, что все это способствовало популярности режима.

Во время войны нацистское руководство, учитывая уроки войны 1914-1918 гг., прежде всего озаботилось продовольственным снабжением населения, организовав его так, чтобы простыми людьми оно ощущалось как справедливое. Повышенные нормы выдачи были связаны с более тяжелой работой или особыми, вызванными состоянием здоровья потребностями. Это имело следствием рост симпатий к режиму, что отмечалось даже его противниками.

Во-вторых, и тоже учитывая уроки прошлого, власть постаралась не допустить безудержной инфляции и краха немецкой валюты. Военнослужащие слали родным посылки из оккупированных стран, отпускники тащили домой мешки, чемоданы, сумки весом в десятки килограммов. С учетом жалованья и довольствия военнослужащих подавляющее большинство немцев жило во время войны лучше, чем до нее. Это «военно-социалистически подслащенное благосостояние» позволяло поддерживать дух масс, побуждая их вытеснять из сознания преступную подоплеку такой политики.

В годы войны большинство (на 1943 г. – 70%) немцев – рабочие, мелкие служащие, мелкие чиновники – не платили прямых военных налогов; крестьяне имели существенные налоговые льготы; пенсии в 1941 г. были повышены (это ощутили особенно мелкие пенсионеры). Все предложения финансовых специалистов об усилении налогообложения отвергались руководством рейха «по политическим соображениям».

Та же забота о «благе народа» характеризовала и «генеральный поселенческий план Ост», вырабатывавшийся с 1939 по 1942 г. В своей окончательной форме он предусматривал вытеснение из европейской части СССР « в сторону Сибири» до 50 млн. славян, место которых должны были занять немецкие колонисты. Гитлер мечтал переселить из Тюрингии и Рудных гор «наши бедные рабочие семьи, чтобы дать им бóльшее пространство». «Немецкий рабочий фронт» предусматривал устранить таким путем «по меньшей мере 700 тыс. мелких, убогих сельских хозяйств». В 1942 г. немецкие дети играли «в вооруженных крестьян на черноземных пространствах», невесты солдат мечтали о сотнях тысяч «рыцарских имений» на Украине. И даже Генрих Бёлль писал родителям в конце 1943 г.: «… Я часто думаю о возможности колониального существования здесь на Востоке после выигранной войны». Все это, подчеркивает Али, планировалось не ради прибылей юнкеров и монополистов, а как «конкретная утопия для каждого» немца.

Расовая теория нацистов справедливо расценивается как идейная подготовка и обоснование ненависти и массовых убийств. Но для

миллионов немцев она была привлекательна другой своей стороной – обещанием равенства внутри нации. Нацизм, показывает Али,

действительно обеспечил немцам бóльшее социальное равенство и бóльшие возможности социальной мобильности, нежели имевшиеся в кайзеровском рейхе и Веймарской республике.

Нацистская идеология, подчеркивая различия вне нации, смягчала классовые различия внутри. Это ощущалось в организациях

«гитлерюгенда», Союза немецких девушек, при прохождении имперской трудовой службы, в организациях партии и, хотя более медленно, даже в вермахте.

Война ускорила демонтаж социальных перегородок. Большие потери командного состава заставили с октября 1942 г. открыть путь к

офицерским должностям людям без законченного школьного образования. И это было встречено в широких слоях населения «восторженно». Согласно нюрнбергским законам 1935 г. новые браки между «арийцами» и евреями были запрещены, зато впервые в истории Германии офицер мог жениться на дочери рабочего, если не существовало, конечно, биологических противопоказаний.

Итак, резюмирует Али, посредством грабительской расовой войны неслыханных масштабов, нацизм обеспечил немцам невиданную ранее степень благосостояния, социального равенства и вертикальной социальной мобильности. Вот почему режим чудовищных массовых преступлений был в то же время режимом огромной популярности. Отсутствие сколько-нибудь эффективного внутреннего сопротивления, равно как и последующего чувства вины Али объясняет этой исторической констелляцией. Не устрашившись этих трудностей, Али столкнулся и с другими. Выяснилось, что множество документов о чрезвычайном военном бюджете Третьего рейха, где подробно фиксировались доходы, полученные из оккупированных стран, были впоследствии (уже после войны) сознательно уничтожены. Это относится прежде всего к актам, касающимся использования еврейского и вражеского имущества, с помощью которых могла быть детально расшифрована невероятно выросшая за годы войны статья бюджета «Общие административные доходы». Уничтожение их происходило как в ФРГ, так и в ГДР. Общим мотивом была заинтересованность в исчезновении документов, из которых без труда могли быть выведены реституционные требования. «И тут, и там это делалось в интересах всех немцев».

Бюджетная политика Гитлера, как показывает Али, с самого начала была авантюрной, ориентированной на ожидаемые будущие доходы (поэтому с 1935 г. он запретил обнародование госбюджета). Перевооружение Германии, позволившее ликвидировать безработицу и повысить покупательную способность масс, осуществлялось за счет гигантских кредитов, приведших к быстрому росту внутреннего государственного долга. Бюджеты сводились с огромным дефицитом, и к концу 1937 г. Германия стояла на пороге банкротства. Выход был найден во внешней экспансии (аншлюс Австрии, захват Судетской области, а затем и остальной Чехословакии) и экспроприации евреев (путем наложенного на них после «Хрустальной ночи» «штрафа» в размере 1 млрд. рейхсмарок, а затем «аризации» еврейской собственности).