Почему «Войну и мир» хотят исключить из школьной программы? | Программа: Информационная программа «ОТРажение» | ОТР

Тамара Шорникова: А давайте безо Льва Толстого! И без Шолохова. Классиков отечественной литературы, точнее, некоторые их произведения предлагают выкинуть из школьной программы. Причем «за» выступают не только дети, родители, но и, оказывается, некоторые учителя. Мол, «Войну и мир» в четырех томах осиливают единицы, а остальные смотрят фильмы, читают краткое содержание – то есть приблизительно знают, о чем речь. И как в таких условиях вести урок?

Иван Князев: Кого еще нужно исключить из школьной программы по литературе, а кого добавить? Вот что думают читатели. Вычеркиваем, помимо эпопеи Толстого, «Тихий Дон» Михаил Шолохова – за оба варианта проголосовали по 24% участников опроса. Еще 20% высказались против лагерной прозы, в том числе повести «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына и сборника «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.

Тамара Шорникова: Вместе этого в программу нужно включить сагу Джоан Роулинг о Гарри Поттере – так считают более 42% читателей. Треть опрошенных предлагают добавить детектив Бориса Акунина «Азазель».

Иван Князев: А давайте рассуждать шире, друзья. Из-за чего, например, вы страдали в школе? Что снилось по ночам в кошмарах? И из-за чего хотелось срочно заболеть и не пойти на учебу? Законы Ома, интегралы, романы Толстого и Достоевского? Что лишнего сейчас проходят ваши дети? И чего, наоборот, не хватает в школьной программе? Звоните нам, пишите. Будем все это дело обсуждать вместе с экспертами и вместе с вами.

Тамара Шорникова: А прямо сейчас в нашей студии – Алексей Федоров, учитель литературы школы № 1516, доктор филологических наук.

Иван Князев: Здравствуйте, Алексей Владимирович.

Алексей Федоров: Добрый день.

Тамара Шорникова: Сразу хочется понять: вы сейчас топор в нас кинете или поддержите? Как вы к Толстому относитесь?

Иван Князев: Вы на какой стороне как педагог?

Алексей Федоров: Вы знаете, я хочу сказать, что разговоры о сокращении школьной программы ведутся на моей памяти с 90-х годов. И одновременно с этим ведутся разговоры о том, что в ней очень не хватает актуальной современной литературы. При этом получается, что актуальная современная литература должна не дополнить школьную программу, а заместить классику, которая якобы устарела, не интересна, не читают. Вот этот набор псевдоаргументов мы слышим довольно давно. Пока реформируется наше образование, столько мы и слышим.

И одновременно с этим ведутся разговоры о том, что в ней очень не хватает актуальной современной литературы. При этом получается, что актуальная современная литература должна не дополнить школьную программу, а заместить классику, которая якобы устарела, не интересна, не читают. Вот этот набор псевдоаргументов мы слышим довольно давно. Пока реформируется наше образование, столько мы и слышим.

Вы знаете, можно с такого сравнения я начну? Согласитесь, мы все, кто за рулем, – ну что греха таить? – правила дорожные нарушаем. Давайте мы поставим вопрос: отменить их надо, ведь все равно все нарушаем. Давайте отменим Толстого, потому что не читают. И частные случаи выдадим за всеобщий закон. То есть не будем стремиться к чему-то, а наоборот – примем это как данность и закрепим.

Иван Князев: Алексей Владимирович, я понял вашу логику, понял вашу мысль. Но здесь, понимаете, не читают-то почему? Потому что, например, тот же «Тихий Дон» Шолохова – вот какая там проблематика поднимается? Трагизм войны. Более того – не только трагизм войны, а трагизм гражданской войны, когда брат на брата, когда непонятно, кто прав, а кто виноват. Для ученика десятого-одиннадцатого класса это… Ну, тут взрослый-то не особо разберется, что там действительно происходит, какая там любовь, какая нелюбовь и так далее.

Более того – не только трагизм войны, а трагизм гражданской войны, когда брат на брата, когда непонятно, кто прав, а кто виноват. Для ученика десятого-одиннадцатого класса это… Ну, тут взрослый-то не особо разберется, что там действительно происходит, какая там любовь, какая нелюбовь и так далее.

Алексей Федоров: Слушайте, вы смотрели, наверное, экранизацию «Тихого Дона»?

Иван Князев: И смотрел, и…

Алексей Федоров: Последнюю, которую Сергей Урсуляк сделал.

Иван Князев: Последнюю – нет. Классическую смотрел и читал.

Алексей Федоров: Ну, классическая – само собой. Я про что? Про то, что каждая эпоха, в данном случае и в «Тихом Доне» (и дети это делают – те, кто читают), она вычитывает не только исторический контекст. Историю важно знать, но для этого есть и уроки истории. А уроки литературы в помощь этому. Но там же совершенно колоссальная эпопея человеческих отношений и глубина психологизма, рядом с которой в XX веке практически нечего поставить.

Тамара Шорникова: Насколько ребенок может оценить это?

Иван Князев: Насколько это для ребенка может быть полезно или понятно? – вот-то в чем вопрос. Проблема нравственного выбора в «Тихом Доне» – тут ведь взрослый…

Алексей Федоров: Так это же вечная проблема.

Иван Князев: Конечно.

Алексей Федоров: Литература в школе разве должна дать им все ответы готовые на вопросы, которые перед ними когда-нибудь поставит жизнь? Литература побуждает их самому искать ответы, размышляя над тем, как это делали герои.

Иван Князев: Не слишком ли рано?

Тамара Шорникова: Ремарка. А понимают ли люди, в чем вопрос? Маленькие люди. В чем этот нравственный выбор? В чем его сложность?

Алексей Федоров: Учитель вообще как-то присутствует в этом процессе, правда? Одно дело – читать. То есть юный читатель наедине с текстом, с великим произведением. Конечно, ему сложно. Ему нужен помощник. И эта помощь – на уроках литературы при обсуждении текста. Когда искорка пробегает, чудо встречи читателя и произведения, он начинает понимать, что дорастать до него можно всю жизнь. Но самое главное – есть куда расти. Он уже встретился.

Когда искорка пробегает, чудо встречи читателя и произведения, он начинает понимать, что дорастать до него можно всю жизнь. Но самое главное – есть куда расти. Он уже встретился.

Это и есть отличие классического произведения, которое обязательно нужно перечитывать, а не поставить на полку и поставить галочку у себя в сознании: «Я прочитал или я не прочитал «Войну и мир» или «Тихий Дон».

Но ведь речь-то не только о них. Я посмотрел по этому опросу. Речь вообще о русской классике. И «Гроза» Островского попала под раздачу, и гончаровский «Обломов», и «Преступление и наказание» там есть. То есть – потихонечку эти все длинные и невеселые во многом произведения надо убрать.

Иван Князев: Честно скажу: я за то, чтобы «Обломова» убрать из школьной программы. Не понимает ничего ребенок после прочтения этого произведения, абсолютно ничего! Или то, что понимает, оно неправильное. Он потом это переосмыслит, когда ему будет за 25, а еще лучше – за 35.

Алексей Федоров: Конечно.

Иван Князев: Что и произошло со мной, кстати.

Тамара Шорникова: Так, встретились три филолога. Давайте дадим возможность высказаться Ивану из Москвы. Ваня, ты еще сейчас по телефону из-под стола позвонишь, чтобы лишнее сказать или дополнительно.

Иван Князев: Это, видимо, мой тезка. Здравствуйте, Иван.

Тамара Шорникова: Иван, здравствуйте.

Иван Князев: Слушаем вас.

Тамара Шорникова: Иван, вы нас слышите? Мы вас – пока нет.

Иван Князев: Тогда продолжим.

Зритель: Алло. Меня слышит?

Тамара Шорникова: О, наконец-то! Да, отлично.

Зритель: Во-первых, хотел бы поделиться историей. Мне друг рассказывал, что когда они проходили в свое время «Войну и мир» в школе, у них девочки читали в основном все, что связано было с миром, а мальчики – про войну. Соответственно, потом, когда уже проходил срез знаний по этому произведению, то девочки все рассказывали про мир, а мальчики – про войну. То есть только так.

То есть только так.

Иван Князев: А части на французском языке вообще никто не читал.

Зритель: Естественно, да. Поэтому опять же вопрос: насколько это действительно нужно ученикам, можно сказать, почти начальных классов – изучать «Войну и мир»? Учитывая, что у нас в седьмом классе было задание на лето – прочитать «Илиаду» Гомера. Но когда я начал ее читать, я понял, что это совсем…

Иван Князев: Особенно когда вы увидели гекзаметр, которым написана «Илиада», вы поняли, что это не для чтения. Спасибо вам.

Тамара Шорникова: Да, спасибо вам.

Я предлагаю сейчас посмотреть видеоматериал, давайте еще разные мнения от наших телезрителей услышим. «Какие школьные произведения самые нудные?» – спросили корреспонденты у жителей Владивостока, Липецка и Санкт-Петербурга. И вот такой зрительский рейтинг.

ОПРОС

Тамара Шорникова: Золотые слова!

Слушайте, а если серьезно… Понятно, что на вкус и цвет товарищей нет. Как часто у нас обновляется именно школьная программа по литературе? Как часто, с какой периодичностью туда попадают новые произведения? Потому что классика классикой, но литература все время меняется, появляются действительно важные произведения.

Алексей Федоров: Здесь действительно нужно прояснить ситуацию со словом «школьная программа», которое используют еще в советском контексте, потому что школьная программа раньше была одна на всех, «мы за ценой не постоим». Сейчас же есть целая сеть, иерархия нормативных документов. Начинается все с федерального государственного образовательного стандарта. Но у нас стандарт, который принят в 2010 году, он пустой. Там нет произведений, нет содержания ни в одном из предметов. И к этому стандарту приложены примерные программы по предметам. И вот там уже появляется то, что должно быть во всех авторских программах.

После этого авторы пишут свои учебники, учебники проходят экспертизу. И у нас одновременно сейчас примерно шесть-семь действующих учебных линий, которые может заказать школа и по учебникам которых могут заниматься дети.

Так вот, во-первых, в примерной программе есть довольно большой блок, который предполагает выбор, прежде всего выбор автора программы – и из современной зарубежной литературы, и из современной отечественной литературы, и из литературы, посвященной проблемам подросткового периода. Сколько угодно! После этого авторы программ, которые пишут учебники, они действительно какие-то вещи используют в своих учебниках.

Сколько угодно! После этого авторы программ, которые пишут учебники, они действительно какие-то вещи используют в своих учебниках.

И наконец, третий и последний уровень, самый главный – это учитель, который пишет свою рабочую программу для каждого класса. И у него есть возможность (часы заложены, всегда в резерве есть эта возможность) включить туда то, что нравится лично ему, то, что просят дети, прочитав и желая это обсудить с любимым учителем, например, и так далее.

То есть здесь мы говорим о разных вещах. «Гарри Поттер» вполне возможен в действующей нормативной базе, но заменой Льву Толстому, который назван как безальтернативный, «Война и мир» для всех школьных программ, по которым могут работать учителя и ребята, – он являться не может, потому что есть вещи базовые, а есть вещи, связанные с современностью, которая подвижна, текуча, на которую обязательно нужно обращать внимание. Какие-то вещи, безусловно, останутся. Но обновление нормативной базы (возвращаюсь к вашему вопросу) происходит примерно раз в десять лет, так получается.

И сейчас, уже долгое время должен быть принят вот-вот, но никак его не примут, обновленный федеральный государственный образовательный стандарт, где будут уже в самом стандарте расписаны произведения, обязательные для изучения. Ну и также оставлен выбор, конечно же.

Тамара Шорникова: Давайте послушаем телефонный звонок. Прямо сейчас выводим Юрия из Перми. Здравствуйте.

Зритель: Здравствуйте. Я считаю, что… Вот есть такое произведение «Один день Ивана Денисовича». Его надо изучать, потому что это наша история. Пусть дети знают, что у нас происходило в те самые страшные времена нашей истории. А вот все эти «Гарри Поттеры» – ну это такая пустышка! Знаете, они лучше знают это, чем Толстого, Достоевского. Знаете, у нас даже такая передача гуляет по Перми, и даже некоторые школьники говорят, что «Золотую рыбку» написал… Знаете кто? Толстой! Они даже этого не знают, что Пушкин написал «Золотую рыбку». О чем тут говорить? Все эти «Гарри Поттеры», вообще такие произведения надо убирать. У нас даже в театре идет «Один день Ивана Денисовича», это произведение, и люди на него ломятся, потому что это действительно наша история.

У нас даже в театре идет «Один день Ивана Денисовича», это произведение, и люди на него ломятся, потому что это действительно наша история.

Тамара Шорникова: Да, спасибо вам за ваше мнение.

Иван Князев: Спасибо вам за ваше мнение.

«Руки прочь от Толстого! «Война и мир» – глубокое и интереснейшее произведение. Там все очень даже понятно. Прочитала на одном дыхании», – это SMS из Ивановской области. Московская область, телезритель пишет: «Произведения Толстого, Достоевского, Шолохова учат любить Россию, русский народ, учат нравственности и морали». Мнение из Челябинской области: «Школьникам не понять всю глубину классики без помощи учителя». Это то, о чем мы говорили.

Тамара Шорникова: Мы все время: исключить, исключить. Астраханская область: «Включите Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, «Пошехонская старина». Вот так.

Алексей Федоров: А откуда это?

Тамара Шорникова: Это SMS из Астраханской области.

Иван Князев: Давайте еще одного эксперта подключим к нашему разговору. У нас по Skype выходит на связь Андрей Явный, писатель. Андрей Игоревич, здравствуйте.

У нас по Skype выходит на связь Андрей Явный, писатель. Андрей Игоревич, здравствуйте.

Андрей Явный: Добрый день, коллеги.

Иван Князев: В том числе и вам вопрос, и Алексею Владимировичу: как найти баланс между тем, что интересно современному школьнику? Ведь понятно, что ему тяжело читать про другие эпохи – там совершенно другие события происходили, люди по-разному себя вели, у них были разные мотивы для их поступков. Ему хочется что-то современное, понятное, приближенное к его реальности. И вместе с тем нельзя же прямо совсем исключить, чтобы не знать нашу историю, не читать нашу классику. Вот как найти баланс между всем этим?

Андрей Явный: Ну, если позволите. Вы знаете, я думаю, что здесь вопрос еще в общей проблематике. У нас вопрос не только в том, что произведения те или иные нужно исключить или добавить их в общую программу, а еще в том, что нужно развивать программу чтения и интерес к чтению в принципе у молодежи, у детей, у школьников.

Лев Толстой, «Война и мир» – это такое произведение, которое объединяет целые миры. Дети, которые погружаются в это произведение, они становятся частью целого, потому что это произведение популярно во всем мире. И тот, кто прочитал его, он получает такое удостоверение, карт-бланш некий. И они узнают друг друга, эти люди, которые из России или какой-то далекой страны, где тоже читают Льва Толстого. Они уже объединены этим произведением.

Дети, которые погружаются в это произведение, они становятся частью целого, потому что это произведение популярно во всем мире. И тот, кто прочитал его, он получает такое удостоверение, карт-бланш некий. И они узнают друг друга, эти люди, которые из России или какой-то далекой страны, где тоже читают Льва Толстого. Они уже объединены этим произведением.

Это произведение в свое время было написано, понимаете, когда не было ни телевидения, ни YouTube, ни каких-то таких радио- и телепередач. Все, что там описывается – это то, что развивает воображение, то, что развивает критическое мышление. Такое произведение дает молодому человеку возможность соединиться с уже реальным существующим миром. Если мы отбираем это у этого человека, тогда получается, что мы отбираем у него основы, на которых он может строить будущее.

То, что интересна молодым людям Джоан Роулинг – это прекрасно. Но чтение – это удовольствие. И они могут читать это в свободное от учебы время, и никто не запрещает добавлять эти книжки дома.

Но важным моментом является еще участие и средств массовой информации, и популярных людей (политиков, артистов, телеведущих) в поддержке самой программы чтения: что чтение – это престижно, это интересно, это развивает человека. Безусловно, важно, что читать. Нельзя забрать классику, оторвать корни и хотеть, чтобы дерево… Ну, украсить его тряпочками красивыми, блестящими какими-то игрушками и хотеть, чтобы это дерево дальше давало плоды. Оно просто иссохнет.

Тамара Шорникова: Но вам-то что набивало оскомину, может быть? Ну наверняка же тоже что-то раздражало в юном возрасте в школе.

Андрей Явный: Вы знаете, не могу сказать, что было какое-то произведение, которое меня раздражало. Я очень люблю читать с детства. Я из тех детей, у которых отбирали книжку из-под одеяла с фонариком. И одно из наказаний у родителей было: если я не буду то-то и то-то делать, то мне не разрешат читать эту книжку, которую я сейчас читаю. Я помню папино замечание: «Все ты со своей книжечкой сидишь». Что-то шло тяжело, что-то шло легко.

Что-то шло тяжело, что-то шло легко.

Вы понимаете, сложные произведения, вообще чтение сложных произведений – это усилие, которое нас развивает. Вот ты начинаешь читать, и сначала ты, может быть, как-то отодвигаешься, думаешь: «Ой, ну это так нудно, это так неинтересно!» Но если ты сделал это усилие… Это как в спорте. Ты собрался – и дальше ты получаешь наслаждение, удовольствие.

Я думаю, что здесь важна и методология преподавания, как читать, как правильно читать. Понимаете, ведь чтение развивает, как я уже сказал, и критическое мышление. Это такая потоковая информация. А то, что мы смотрим в фильмах или в коротких видео, которые тоже, безусловно, нужны современному человеку, – это бликовая информация. И современный ребенок привыкает к этой бликовой информации.

Иван Князев: Ну да. И потом привычки меняются не в лучшую сторону.

Но здесь все-таки понимаете какой момент? Есть же еще момент перегрузки наших детей, перегрузки их сознания. Вот они сейчас готовятся к этим бесконечным ЕГЭ. Практически десятый и одиннадцатый класс – два года уходит только на то, чтобы ребенок подготовился к ЕГЭ. Когда ему еще впихнуть в свою голову «Войну и мир»? Вот когда чисто физически время на это найти?

Практически десятый и одиннадцатый класс – два года уходит только на то, чтобы ребенок подготовился к ЕГЭ. Когда ему еще впихнуть в свою голову «Войну и мир»? Вот когда чисто физически время на это найти?

Тамара Шорникова: Хочется узнать оба мнения. Сейчас, секунду.

Алексей Федоров: Вы знаете, вполне достаточно времени на то, чтобы прочитать «Войну и мир», например, летом между девятым и десятым классом, сдав ОГЭ. Понятно, что в процессе обучения я своих ребят сразу предупреждаю, давая список на лето, говорю: «Большую часть этого вы успеете. Я вас буду предупреждать за две недели, когда вам нужно: «Гроза» Островского, «Отцы и дети» и так далее. Но «Война и мир» и через год «Тихий Дон» – это обязательно летнее чтение. Перед тем как мы будем обсуждать, пробегитесь, вспомните основные какие-то моменты и так далее».

Мне кажется, прошу прощения, что эта заоблачная перегрузка современных школьников – это во многом…

Иван Князев: Миф?

Алексей Федоров: Да. Во многом. Ну, просто дело в рациональном использовании своего времени, в некоей культуре досуга.

Во многом. Ну, просто дело в рациональном использовании своего времени, в некоей культуре досуга.

Иван Князев: Ну конечно. Если посчитать, сколько они времени проводят в телефонах, в различных приложениях, в играх, я думаю, что если все это исключить, то время останется.

Тамара Шорникова: Андрей Игоревич усиленно кивал, пока вы отвечали. Вы солидарны?

Андрей Явный: Да, я согласен с коллегой, безусловно. И у него потрясающий способ. Вот он готовит своих учеников к тому, как это делать и как им к этому произведению подойти. Я думаю, что должна существовать еще общая программа, чтобы заинтересовать детей. Вы понимаете, Лев Толстой и «Война и мир» должны появиться в клипах популярных молодых певцов, рэперов…

Иван Князев: А вот это было бы неплохо!

Тамара Шорникова: Серьезно? «Война и мир» у Тимати?

Андрей Явный: Ну пускай у Тимати. Я за то, чтобы у Тимати появилась «Война и мир» в его произведениях, чтобы это заинтересовало школьника даже в более ранних классах обратить внимание на это произведение. И поверьте мне, блогеры, рэперы, все эти популярные молодые ребята – они могут произвести на нашу молодежь большее авторитетное мнение, чем все министерства образования и науки вместе взятые.

И поверьте мне, блогеры, рэперы, все эти популярные молодые ребята – они могут произвести на нашу молодежь большее авторитетное мнение, чем все министерства образования и науки вместе взятые.

Тамара Шорникова: Да, с этим трудно не согласиться.

Андрей Явный, писатель. Спасибо вам за ваш комментарий.

Иван Князев: Спасибо большое.

Тамара Шорникова: И давайте подключим к разговору телезрителя, вместе послушаем, что хочет сказать Геннадий из Москвы.

Иван Князев: Здравствуйте.

Зритель: Да, добрый день.

Тамара Шорникова: Слушаем.

Зритель: Я хотел по поводу классики сказать. Наша классика, во-первых, учит форме изложения русского языка. Во-вторых, она формирует моральный облик. А откуда еще? Дальше. Соответственно, посредством классики мы сохраняем свой язык, потому что наш язык сейчас претерпевает большие реформы. Вы сейчас говорили «подключи́м», а раньше было «подклю́чим». То есть Пушкин перестает рифмоваться.

Иван Князев: Ну, язык – живая система, он меняется. То, что смещаются ударения – ничего страшного в этом нет.

Зритель: Я не буду сейчас дискутировать, здесь другая проблема. И конечно, все новые произведения на уровне «Гарри Поттера»… Нужно понимать, кого мы хотим сформировать, какое поколение получить. Если поколение с русскими традициями, то оно должно основываться именно на нашей классике.

А что касается того, что не все читают – ну, я полагаю, что это в большей степени незаинтересованность и некачественная работа наших преподавателей. То есть если преподаватель качественно преподносит, объясняет, указывает на основные моменты, расширяет, развивает, расшифровывает, то я думаю, что будут читать.

Тамара Шорникова: Да, спасибо.

Иван Князев: Спасибо вам.

Тамара Шорникова: Прервала вас.

Иван Князев: Сейчас, секундочку. Я просто несколько SMS прочту, чтобы потом про них не забыли. «Классика – это шедевры. Нельзя трогать классику! Ничего новые писатели не могут создать». «Если исключить из программы Толстого, то через поколение мы вообще забудем, что был такой писатель». «Салтыков-Щедрин, Радищев, Фонвизин – оказывается, это все на злобу дня».

Нельзя трогать классику! Ничего новые писатели не могут создать». «Если исключить из программы Толстого, то через поколение мы вообще забудем, что был такой писатель». «Салтыков-Щедрин, Радищев, Фонвизин – оказывается, это все на злобу дня».

Тамара Шорникова: Не знаю, так ли это, но наш телезритель утверждает, что в США проходят «Войну и мир». «Урок ведут два педагога одновременно – по литературе и по истории». Это Зинаида из Мытищ.

Иван Князев: Алексей Владимирович, мы все говорим: одно убрать, а что-то добавить. А добавить-то есть что-нибудь? Вот говорим, чтобы добавить «Гарри Поттера». Ну посмотрите, стиль написания «Гарри Поттера» – он чудовищен! Даже в прекрасном переводе хороших русских филологов.

Тамара Шорникова: Ох, рискуешь, Ваня!

Иван Князев: Нет, он на самом деле чудовищен. У нас есть что добавить из современного, чтобы действительно можно было заменить?

Алексей Федоров: Ну конечно.

Иван Князев: Есть все-таки?

Алексей Федоров: Нет, у нас замечательная современная, очень интересная и очень зрелая литература, которая, еще раз подчеркиваю, во многих учебниках старших классов, в одиннадцатом классе присутствует – ну конечно, как обзор, как такое погружение в современный литературный процесс.

Здесь что важно, в том числе и учителю? Показать, что ничего не кончилось. Нет отдельного такого пыльного музея, где стоят рядком тома: «Война и мир», «Преступление и наказание» и дальше по списку. И какая-то живая литературная жизнь, в которой мы все живем. Эта живая жизнь и держится этой связью вертикальной, исторической.

Ну, прошу прощения, если требовать заменить классику устаревшую современной литературой, то это все равно, что провести опрос по физкультуре – и мы выясним, что ребятам больше всего хочется поиграть в футбол, а их заставляют бегать, прыгать, отжиматься, приседать и так далее. Вот без этого всего попробуйте поиграть в футбол. Без классики попробуйте поймите серьезную настоящую современную литературу. Не поймете.

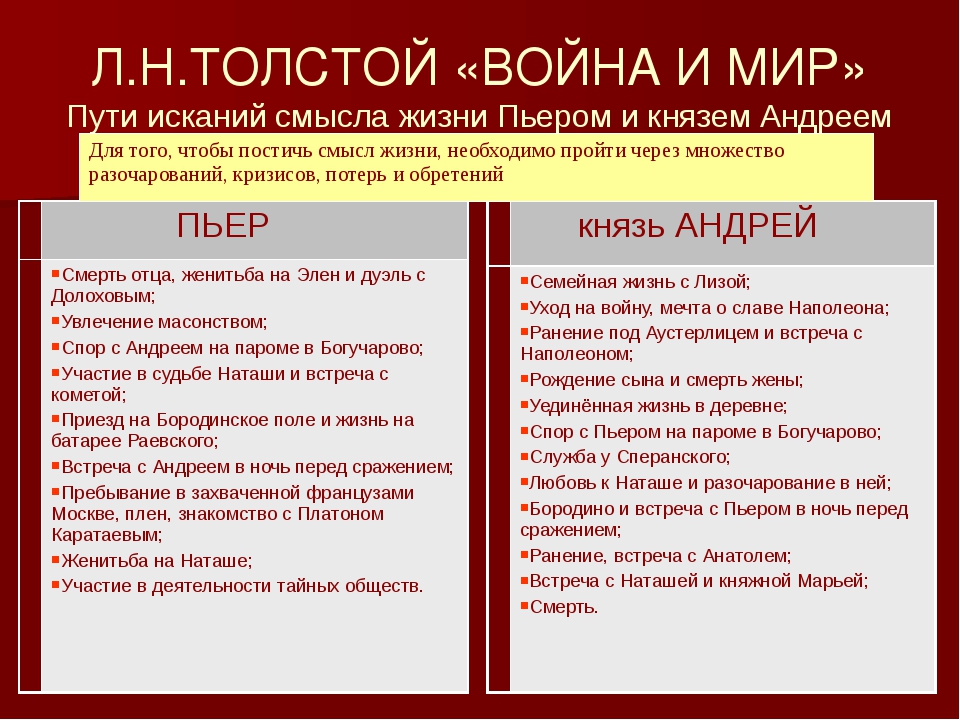

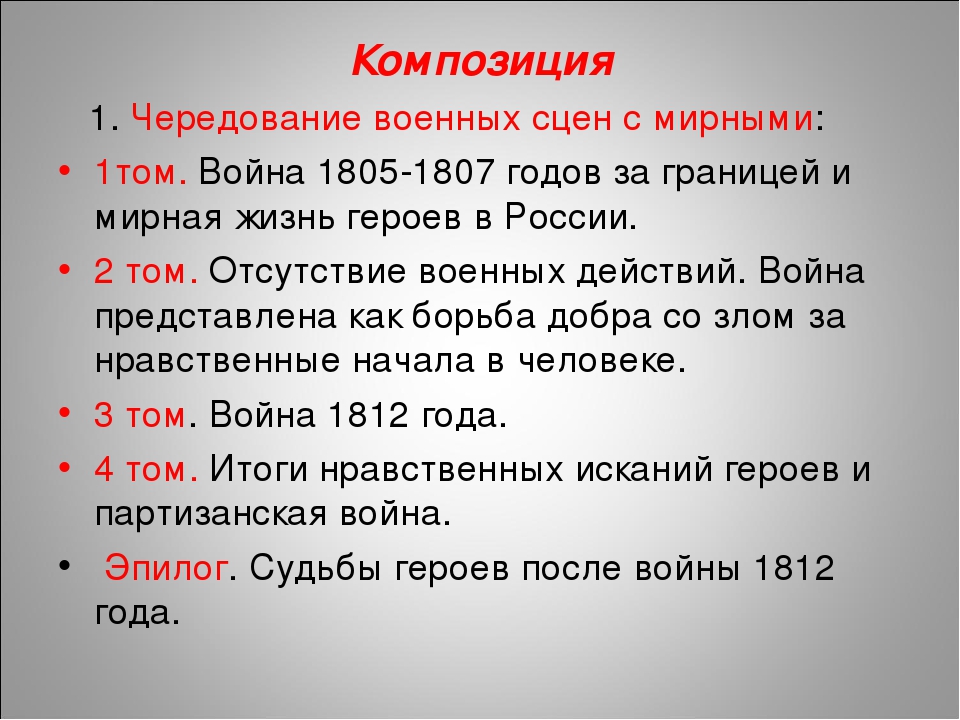

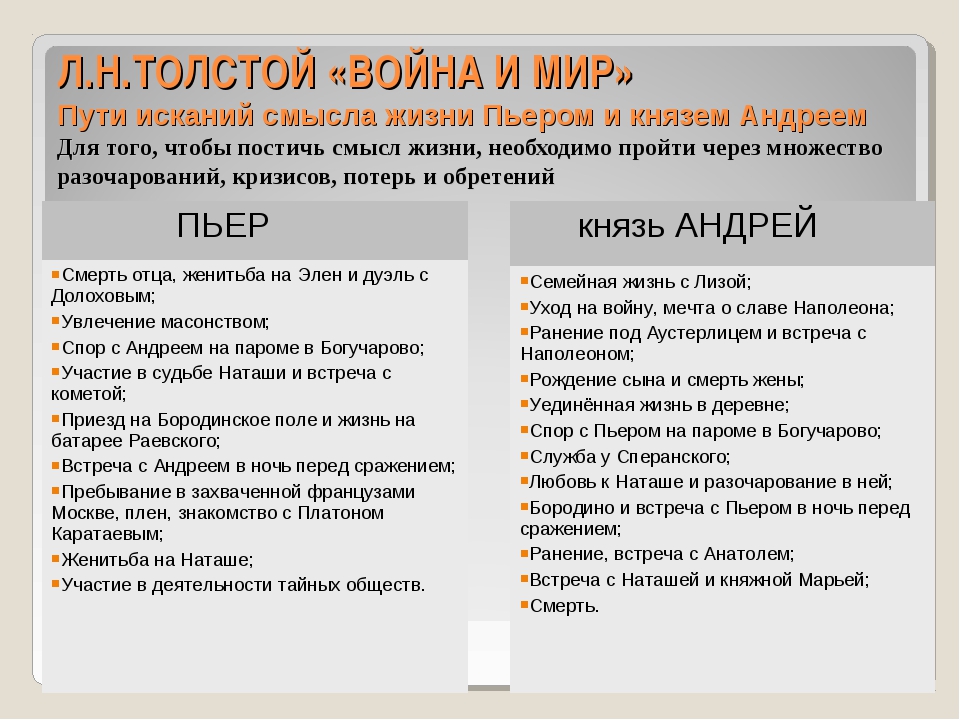

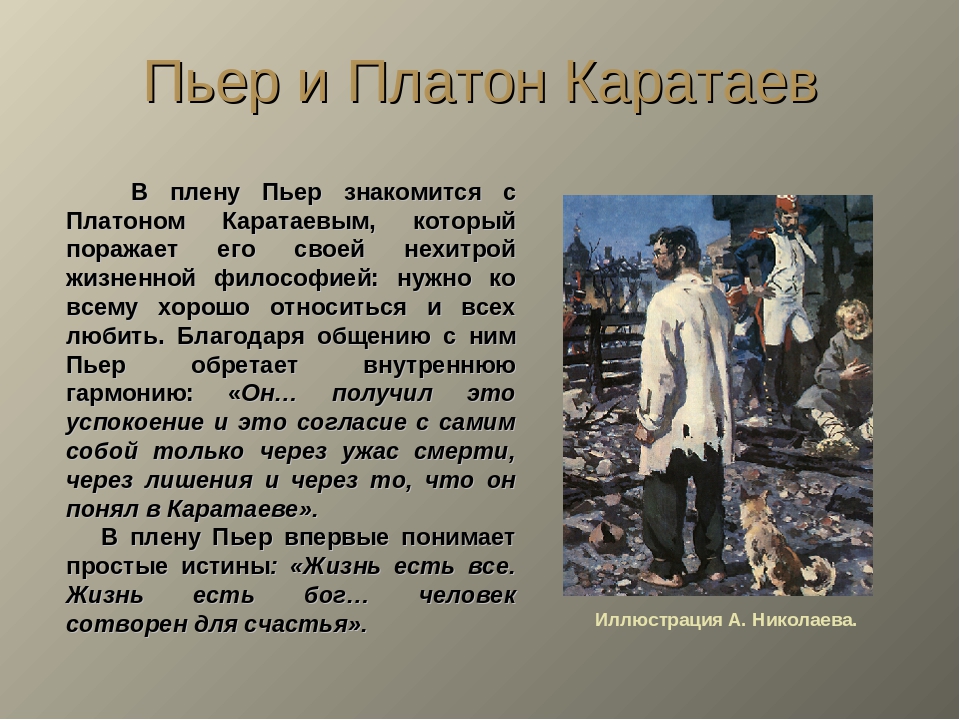

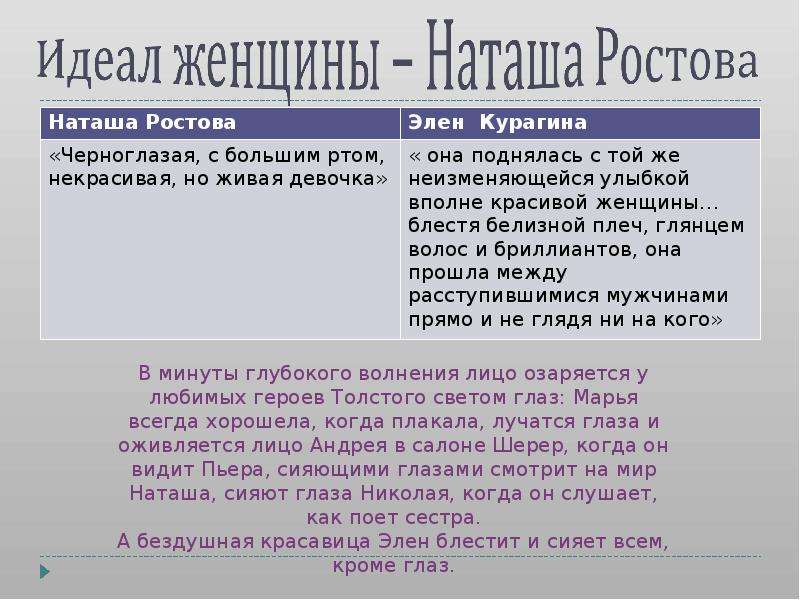

И еще один очень важный момент. Прошло очередное итоговое сочинение, которое, как вы знаете, посвящено нравственным вопросам, таким жизненным рассуждениям с опорой на литературный материал. Я посмотрел около 300 сочинений в этом году. И вы знаете, три ссылки на «Гарри Поттера», хотя никто не запрещал этого делать. При этом почти каждое второе сочинение… А там были темы, связанные с надеждой, со смирением. И тема: что мешает взаимопониманию между любящими людьми? Каждое второе – «Преступление и наказание» (по смирению и по надежде). И князь Андрей и Наташа Ростова: что мешает, что помешало им быть вместе? Это живо, если задуматься об этом в человеческом аспекте.

При этом почти каждое второе сочинение… А там были темы, связанные с надеждой, со смирением. И тема: что мешает взаимопониманию между любящими людьми? Каждое второе – «Преступление и наказание» (по смирению и по надежде). И князь Андрей и Наташа Ростова: что мешает, что помешало им быть вместе? Это живо, если задуматься об этом в человеческом аспекте.

Иван Князев: Спасибо вам.

Тамара Шорникова: Да, спасибо.

Иван Князев: Алексей Федоров, учитель литературы школы № 1516, доктор филологических наук.

Говорили мы о том, что мы читаем в школе, что нужно читать и что можно читать. А вообще читать можно и нужно.

Тамара Шорникова: Да, можно и нужно. И скоро – «Промышленная политика».

Читать ‘Войну и мир’ в школе – или подождать? Школьная программа по литературе

На этой неделе пост Сергея Волкова о преподавании литературы в школе (сейчас он учит студентов в Школе-студия МХАТ и на филфаке НИУ ВШЭ, раньше работал в московской школе № 57) собрал множество комментариев. Не отбиваем ли мы интерес к литературе, заставляя подростков читать Чехова и Достоевского? Может, такой важный для развития личности предмет, как литература, лучше изучать факультативно, чем плохо?

Не отбиваем ли мы интерес к литературе, заставляя подростков читать Чехова и Достоевского? Может, такой важный для развития личности предмет, как литература, лучше изучать факультативно, чем плохо?

Иллюстрация к роману «Война и мир»

Вот мы читаем в школе книжки, которые не писались для школьников. Ни «Онегин», ни «Мертвые души», ни «Вишнёвый сад». Считается так: читаем на вырост. Зато они будут знать, что такие книжки есть; они смогут к ним вернуться, когда вырастут. То есть — мы открываем им литературу.

А не закрываем ли мы ее в еще большей степени? Я уже здесь был; это я знаю; спасибо, читали — разве проставленная «галочка» не работает в минус? Как раз и не давая случиться первой встрече и первому пониманию в более подходящем возрасте?

А страшно. Страшно — вдруг без нас они никогда не узнают о Пушкине и Чехове? Лучше мы их загодя, пока они получают обязательное образование, уловим и снабдим знанием.

Полноте. Разве у культуры нет иных механизмов передачи, кроме школы? В школе нет обязательного музыкального и художественного образования — и что? Забыты Моцарт и Бетховен? Не устраиваются фестивали и концерты, люди не ходят в оперу и консерваторию, не слушают записи в инете?

Пропадают Перов и Серов, Малевич и Кандинский? Нет выставок и музеев? Да есть. На концерты и на выставки ходят люди, которые часто не изучали ни музыку, ни живопись, ни их историю и теорию. Если им интересно, они читают и готовятся, или слушают экскурсовода, или еще как-то апгрейдятся. Или не апгрейдятся — и понимают то, что они увидели или услышали, как хотят.

На концерты и на выставки ходят люди, которые часто не изучали ни музыку, ни живопись, ни их историю и теорию. Если им интересно, они читают и готовятся, или слушают экскурсовода, или еще как-то апгрейдятся. Или не апгрейдятся — и понимают то, что они увидели или услышали, как хотят.

Люди ходят в театр и смотрят кино, хотя обязательного изучения кино и театра нет в школе…

Есть мильон способов припасть и получить. Или не припасть. Оно не пропадет. Передастся не мне, а соседу. Не мне сейчас, а мне потом. Не это передастся, а то… Как-нибудь это обязательно произойдет. И в целом — ничего не пропадет.

Можно испугаться: «Оно-то не пропадет, но ты-то пропадешь без. Припадай немедля! И в обязательном порядке!».

Да ладно. Я столько всего не читал и не прочту, что другие читали и считают абсолютно необходимым, без чего пропадешь. Столько всего открыл позже, чем другие. И не пропал. В мире есть многое, на что можно опереться. Может быть, помочь найти в мире свои точки опоры важнее, чем всех пытаться опереть на одно?

Иллюстрация к роману «Дубровский»

И сдается мне, что страх «если не мы сейчас, то они ничего не прочтут потом» — ложный.

Да и в школах много где литература останется. Там, где есть умеющие собрать вокруг себя детей и поджечь их интерес. Думаю, это примерно пятая часть нынешних учителей. Не так уж мало.

Для всех же обязательным должен быть русский. С работой с разными текстами. Учить читать, видеть структуры и смыслы. Писать и думать.

А взрослые книжки оставьте взрослым. Блажен, кто вовремя созрел. А тощий плод, до времени созрелый, а иссушивший ум наукою бесплодной — не блажен.

Приобщили к литературе — или отбили охоту?

В комментариях к посту — а их оставляли и коллеги-словесники, и родители старшеклассников, и просто неравнодушные люди — мнения разделились. Пожалуй, самый веский и массовый аргумент «за» уроки литературы — такие, как они есть: «Если б не школа — не прочла бы классиков»

.

«Не до них бы стало после. А тогда… какой был кайф! Будто прикасаешься к какому-то запретному миру, будто тебе дают некий аванс, считают мудрее и взрослее, чем ты есть! Как шикарно, что со мной это было, и как жаль мне тех, кто не получил или не получит такой школы. Урезанное до удовольствия и якобы детского уровня образование учит потреблять, но не мыслить».

«Во взрослой жизни читать некогда! Некогда фатально, вот вообще. Даже учителю литературы, даже тому, кому сказочно повезло с учителями и в школе, и в вузе. Если бы меня в своё время не ткнули почти принудительно носом в Пруста — ну, когда бы я его ещё прочла? А он мне прямо вот очень нужен!»

Но и тех, у кого школьная программа отбила охоту читать классиков, достаточно:

«Недавно думала о том, что многое из прочитанного в школе было бы интересно прочитать сейчас, но как-то странно: я уже читала. Тем более странно перечитывать то, что не понравилось, хотя именно это и стоило бы рассмотреть новым взглядом».

«Берешь очередную художественную книгу в руки и думаешь: а вдруг я не пойму, что автор хотел сказать, учителя-то с методичкой в руках нету уже».

«Практически вся литература, которую изучают в средней школе создана а) для чтения и получения эстетического удовольствия от этого процесса, б) для взрослых читателей. А в школе в подавляющем большинстве подростки вынуждены не читать не спеша и с удовольствием, а готовить уроки по литературе среди прочих математик, физик и химий. Мало кому впоследствии, если он не связал себя с литературой и пр., удается вернуться к регулярному чтению (перечитыванию) классики, которую задавали в школе. Даже многочитающие люди в основном читают новинки, современную иностранную литературу и пр.»

Иллюстрация к роману «Евгений Онегин»

Не отступать!

Часть аудитории твердо убеждена, что без литературы в школе все развалится, и учить детей надо именно на сложных произведениях, проверенных временем и программой:

«У культуры нет другого механизма передачи, кроме того, чему учат в школе».

«Речь о том, чтобы обязательная программа смогла сформировать вкус, навык, интерес…»

«Вообще-то образование — для развития, а не для стагнации или деградации. Если давать по возрасту — развития не случится. Кому тяжело и не хочется грызть гранит науки, я бы предложила места в классах не занимать и время учительское не тратить. Есть много полезных навыков, ремесленных, чему можно обучать большинство. Поэтому и возникают лицеи и гимназии — для тех, у кого достаточный уровень для понимания Толстого. Всем остальным вполне хватит СОШей, и тут могу согласиться — можно давать что-то попроще».

Сергея Волкова даже язвительно заподозрили в поддержке семейного обучения (чего он, кстати, и не отрицает):

«Вообще в последнее время как-то многовато пошло статеек о том, что в школе на самом деле учиться вообще не надо, и зря там мучают бедных деток».

Современным детям — современную литературу

По другую сторону баррикад — те, кто или лучше представляет себе современных детей, или готов более трезво посмотреть на русскую литературу XIX века.

Вот, например, мнение школьного библиотекаря. «Не понимают они „Войну и мир“, умирают от скуки, от тоски даже у хороших литераторов. А вот подростковую литературу читают, обсуждают потом охотно. Привычка читать приведёт их к чтению классики непременно».

«Ну вот что такого даёт „Война и мир“ пупсу? В возрасте, когда нет полутонов, какое может быть глубокое понимание сложных взаимоотношений взрослых людей? Это вообще насилие над ребенком — заставлять в этом разбираться. Это все равно, что разбирать со школьниками драматические отношения соседа с женой, любовницей, начальником, партнёрами по бизнесу. Надо что-то попроще и не такое длинное, как романы — рассказы, повести».

«Надо детям читать то, что им по зубам. И объяснять всё непонятное. А всякие синекдохи с амфибрахиями — это только для тех, кто пойдёт на филфак».

Часть аудитории вполне представляет себе литературу в школе как чтение книг современных авторов, близких подросткам.

«И читать классику с детьми прекрасно, но, одновременно, читать что-нибудь, написанное „для детей“, не менее прекрасно. Я в детстве поглощала вперемешку такое количество классики и неклассики, что мама дорогая, — но только ни одного школьного урока литературы до 9 класса не помню. А книжки помню. И „Онегина“ в 7-м классе (бабушка подсунула), и „Как закалялась сталь“ в том же 7-м по программе, и „Четвертую высоту“, и „Большие надежды“ Диккенса, и „Страдания юного Вертера“, и чертову кучу сюжетов почти без авторов и имен „про одну девочку, которая…“ или про „одного мальчика, который“ (в советские времена в таких книжках недостатка не было и ничему плохому они не учили).

Сегодня эту нишу (не на века, но и не дрянь) заполняют в основном переводные издания „Самоката“, „Розового жирафа“ и др. Вы бы слышали, какой восторг вызвало известие, что в программу 7-го класса вошли „Стажеры“ Стругацких (как образец утопии) и „Дающий“ Лоури (как, в свою очередь, антиутопия). „Дающий“ всплыл так: разговаривали со взрослыми в поездке об этих жанрах, а буквально крутившийся „под ногами“ мальчик встрял: мам, это что ли как „Дающий“? А с другой стороны жрет совесть — „Дубровского“ не проходили и „Портрет“ Гоголя, Диккенса не читали и Стендаля тоже.

как в школах Европы изучают литературу

Учителя из Испании, Франции, Германии и Великобритании рассказали нам, есть ли у них обязательные списки для чтения, каких русских писателей знают их ученики и читают ли они современную литературу.

Испания

Исабель Альмерия, учитель литературы в Интернациональной школе имени Джузеппины Николи в Мадриде. Обучает 2–4 классы средней школы, ее ученикам примерно от 12 до 16 лет. В Испании дети до 12 лет получают начальное образование, затем до 16 лет посещают «среднюю школу», и потом выбирают: учиться дальше для поступления в вуз или сразу получать профессиональное образование.

Исабель Альмерия, фото из личного архива— Есть ли в испанских школах отдельный предмет «литература»?

— Еще в 1990 году был принят закон LOGSE, который до сих пор работает по всей Испании: тогда литературу и язык объединили в один предмет.

— Как вы теперь объединяете эти две дисциплины в одном предмете?

— Раньше я делала так: разделяла уроки на блоки, и мы отдельно изучали грамматику и лексику, а потом занимались литературой. Но сейчас мы с коллегами решили попробовать другой подход: с прошлого года мы всё преподаем более-менее вперемежку. Например, сейчас мы начинаем с литературы — и изучаем правила языка, уже отталкиваясь от текстов, и по этим же текстам задаем вопросы по грамматике.

Но все еще зависит от возраста. Скажем, более младшие, в 1–2 классе средней школы (примерно 6–8 классы в русской школе. — Прим. ред.), читают «Хроники Нарнии», «Гарри Поттера» или другую общеизвестную литературу, и по ней дети изучают правила языка. А в более старших классах, например в 3-м (9 класс в российской системе. — Прим. ред.), язык изучают именно по испанским текстам.

Сами уроки проходят по-разному. Мы, например, когда начинаем какой-то новый период, разбираем разные произведения искусства — не только литературные, но и из музыки, живописи, чтобы ученики лучше понимали картину происходящего в искусстве в то время. Конечно, рассказываю об исторических событиях, чтобы было понятно, почему писатель вообще мог написать такие произведения и о чем они на самом деле. Ну а дальше я лишь хочу, чтобы ученики просто больше читали и спрашивали — именно исходя из их вопросов я рассказываю о самом произведении.

Конечно, рассказываю об исторических событиях, чтобы было понятно, почему писатель вообще мог написать такие произведения и о чем они на самом деле. Ну а дальше я лишь хочу, чтобы ученики просто больше читали и спрашивали — именно исходя из их вопросов я рассказываю о самом произведении.

— Какие литературные произведения входят в школьную программу?

— Это зависит от разных факторов. Во-первых, есть минимальная государственная программа, которая в разных регионах используется по-своему. Поэтому в Мадриде, например, один список, а в Каталонии — другой. Во-вторых, в этой общей программе много текстов, и каждая школа может выбрать, какого автора и какие произведения изучать. Но есть, конечно, тексты, которые читают везде, — и даже не потому, что они входят в обязательную программу, а потому, что они в принципе важны для истории испанской литературы.

— Какие, например?

— Когда изучают Средневековье, все обязательно читают «Песнь о Сиде», героическую поэму о народном герое и рыцаре Сиде Кампеадоре, жившем в XI веке. Позже может быть «Селестина», новелла 1499 года о любви молодого рыцаря к девушке из богатой семьи; «Жизнь Ласарио с Тормеса: его невзгоды и злоключения» XVI века — одно из первых в Испании произведений в жанре плутовского романа.

Позже может быть «Селестина», новелла 1499 года о любви молодого рыцаря к девушке из богатой семьи; «Жизнь Ласарио с Тормеса: его невзгоды и злоключения» XVI века — одно из первых в Испании произведений в жанре плутовского романа.

Потом, конечно, тексты Лопе де Вега, Сервантеса, драматурга XVII века Тирсо де Молина. Из XIX века читают двух Хосе: поэтов Хосе де Эспронседа и Хосе Соррилья. У последнего, кстати, читают драму «Дон Хуан Тенорио», и это тот самый Дон Жуан — нужно только иметь в виду, что существует множество произведений об этом литературном персонаже, он своего рода кочующий герой в текстах разных эпох и писателей.

Из XX века мы успеваем изучить, например, творчество поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки; Пио Барохи, ключевой фигуры «поколения 1898 года» (движение писателей, убежденных в социальном и экономическом крахе страны на рубеже веков. — Прим. ред.). В последних классах обычно читают литературу Латинской Америки, тут всем известные имена: Борхес, Маркес, Кортасар. А еще, помимо испанской литературы, в школах бывает предмет «мировая литература» — но он не обязательный и предлагается на выбор.

А еще, помимо испанской литературы, в школах бывает предмет «мировая литература» — но он не обязательный и предлагается на выбор.

— А в этой «мировой литературе» есть русские писатели? С какими русскими авторами вообще знакомы испанские школьники?

— Этот предмет был в прежней школе, где я работала. Там дети читали Чехова, что-то из Достоевского, скорее, из его коротких текстов. Но в целом, мне кажется, русской литературы было немного. Я думаю, у нас дети особо не знают русских писателей — как в России все знают Сервантеса.

— Учите ли вы стихи наизусть?

— У нас, к сожалению, нет привычки учить наизусть. Я говорю «к сожалению», потому что думаю, что некоторые поэмы или лирику все же нужно знать. Я пробую давать такие задания, но обычно ученики от них не в восторге.

— Чем, по-вашему, отличник по литературе отличается от двоечника?

— В первую очередь хороший ученик по литературе — это тот, кто начинает любить произведения и может, скажем так, «разговаривать» с текстом. То есть он может по мере чтения задавать себе вопросы, находить на них ответы, даже если произведение ему не по душе. Еще он может находить в тексте что-то цепкое для себя и объяснять, чем его это привлекло или, наоборот, оттолкнуло. Мне кажется, лучшие студенты как раз не те, что знают некий набор фактов, а те, которые понимают тексты: могут представить эпоху, контекст и вообще о чем в этом тексте идет речь.

То есть он может по мере чтения задавать себе вопросы, находить на них ответы, даже если произведение ему не по душе. Еще он может находить в тексте что-то цепкое для себя и объяснять, чем его это привлекло или, наоборот, оттолкнуло. Мне кажется, лучшие студенты как раз не те, что знают некий набор фактов, а те, которые понимают тексты: могут представить эпоху, контекст и вообще о чем в этом тексте идет речь.

Германия

Габриэль Эбелинг преподает в частной школе в Магдебурге одновременно русский и немецкий языки, ее ученикам примерно 17–19 лет. В Германии приблизительно до 10 класса во всех школах стандартный набор предметов, а затем старшеклассник выбирает: учиться еще 3 года и после этого сдавать экзамены в университет, пойти в училище или бросить учебу. Язык и литература здесь тоже объединены в один предмет.

— Как устроен ваш урок, учитывая, что он одновременно и по языку, и по литературе?

— Да, в нашей школе, как и в целом в Германии не существует отдельных предметов по этим дисциплинам. В старших классах мы обычно делаем больший акцент на литературу, но во время чтения обращаем внимание на стиль, грамматику, обсуждаем особенности языка — мы исходим из того, что правила правописания ученики уже узнали в младших классах. В нашей школе занятия разделены по «эпохам» — так называется часть учебного года, это не имеет отношения к историческому периоду. Например, одна «эпоха» немецкого языка и литературы в старших классах — это три интенсивные недели, когда мы преподаем немецкий каждый день с 8 до 10. В старших классах обычно 2 «эпохи» языка в учебном году.

В старших классах мы обычно делаем больший акцент на литературу, но во время чтения обращаем внимание на стиль, грамматику, обсуждаем особенности языка — мы исходим из того, что правила правописания ученики уже узнали в младших классах. В нашей школе занятия разделены по «эпохам» — так называется часть учебного года, это не имеет отношения к историческому периоду. Например, одна «эпоха» немецкого языка и литературы в старших классах — это три интенсивные недели, когда мы преподаем немецкий каждый день с 8 до 10. В старших классах обычно 2 «эпохи» языка в учебном году.

— И сколько произведений вы успеваете изучить таким образом за один год?

— Немного. За учебный год я стараюсь прочитать с учениками минимум два прозаических текста, одну драму и какую-нибудь лирику. В 9 классе мы проходим, например, Гете — отрывки из его романа «Страдания юного Вертера», его пьесу «Гёц фон Берлихинген». Читаем новеллу Шиллера «Преступник из-за потерянной чести». В 8 классе читаем пьесу Шиллера «Разбойники», а в 10-м — его же драму «Коварство и любовь».

— А существует ли все равно фиксированный государственный список литературы?

— Есть, но это скорее предложение, а не обязательный список. Каждый учитель волен сам выбрать нужные произведения. Даже с коллегой по немецкому языку в школе мы выбираем разные романы — ведь у каждого из нас своя специализация, свой интерес и любовь к определенным текстам. Но тут нужно оговориться, что в разных федеральных землях своя ситуация. Например, у нас, в Саксонии-Анхальт, обязательного списка нет, а в Баден-Вюртемберге есть. У каждой земли отдельный министр, который решает, как функционирует образование в этом регионе.

— Как тогда сдается экзамен для поступления в университет? Он тоже везде разный?

— Нет, это решается другим образом. Аттестат об окончании школы и сами заключительные школьные экзамены служат в том числе критерием для поступления в вуз. Но в этом экзамене по литературе, который ученики сдают по окончании школы, нет знакомых для них текстов. Им дают отрывки из произведений, и они уже по этим фрагментам выполняют задание: анализируют стиль, грамматические особенности, как построены диалоги, как возникает и развивается конфликт. Им не нужно знание полного текста, чтобы выполнить это задание.

Им дают отрывки из произведений, и они уже по этим фрагментам выполняют задание: анализируют стиль, грамматические особенности, как построены диалоги, как возникает и развивается конфликт. Им не нужно знание полного текста, чтобы выполнить это задание.

— А как у вас проходят уроки по русскому языку? В них тоже входит литература?

— Да, но очень мало. У нас есть рабочие тетради, адаптированные под языковой уровень учеников. Там есть тексты Толстого, Грина, «Ночевала тучка золотая» Приставкина. Есть, конечно, и стихи, которые ученики учат наизусть, — Пушкин, Лермонтов. Вообще, урок русского у нас — это в первую очередь сам язык, затем страноведение и только потом литература. У нас всего три часа русского в неделю и не хватает времени, чтобы читать большие романы.

— Какие произведения — и немецкие, и русские — ваши ученики должны обязательно их знать?

— «Фауст» Гете, «Песнь о Нибелунгах», «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха — эти тексты мы изучаем обязательно. А из русской литературы, думаю, они в первую очередь должны знать не тексты, а просто кто это — Пушкин, Толстой, Достоевский. Других авторов я предлагаю уже в зависимости от того, что ученикам нравится. Иногда мы вместе читаем даже маленькие юморески Чехова.

А из русской литературы, думаю, они в первую очередь должны знать не тексты, а просто кто это — Пушкин, Толстой, Достоевский. Других авторов я предлагаю уже в зависимости от того, что ученикам нравится. Иногда мы вместе читаем даже маленькие юморески Чехова.

— Какие тексты — или темы — вызывают самые горячие обсуждения на уроках?

— Очень важные вопросы для учеников — как найти главную в жизни задачу, в чем смысл жизни. Эти вопросы есть во многих романах. Например, у Макса Фриша в романе «Homo Фабер» хорошо описано, как человек живет, что на него влияет, как он находит свою истинную цель. Другой очень интересный роман — «Чтец» Бернхарда Шлинка (хотя иногда и говорят, что это уже немного устаревшая литература). Здесь речь идет о том, как развиваются отношения между мальчиком и женщиной, как парень в 15 лет может любить 36-летнюю женщину, как это возможно. Это все очень важные разговоры — школьники открывают мир чувств, а еще всем полезно поговорить об ошибках, которые тоже важны. Иногда я вообще удивляюсь, насколько искренне ученики делятся своими переживаниями на уроках.

Иногда я вообще удивляюсь, насколько искренне ученики делятся своими переживаниями на уроках.

Кроме этого, затрагиваем и актуальные сегодня темы — ксенофобию, гомосексуальность. Учеников интересует, почему общество так строго реагирует на «других». Отношение к наркотикам как тема их тоже интересует, в меньшей мере — феминизм. Мы много говорим о том, что будет в жизни дальше, что их ожидает после школы, когда они будут взрослее.

— Есть ли у вас такой любимый текст из русской литературы?

— Если бы я могла на уроках немецкого проходить русские тексты, я бы предложила «Станционного смотрителя» Пушкина. Я прочла эту повесть еще в школе, и для меня было удивительно, почему Дуня ушла от отца и вернулась только когда он умер. Почему она жила с этим офицером? Думать про это тогда было так трудно и грустно!

Франция

Эмили Шофа преподает французский в лицее имени Жака де Вокансона в городе Тур. Ее ученикам 15–17 лет. Во Франции дети получают начальное образование приблизительно до 11 лет, дальше начинается этап среднего образования: они переходят в коллеж на 4 года, после чего еще на 3 года в лицей.

Во Франции дети получают начальное образование приблизительно до 11 лет, дальше начинается этап среднего образования: они переходят в коллеж на 4 года, после чего еще на 3 года в лицей.

— Есть ли у вас отдельный предмет «литература»?

— Все переплетено. Наши уроки разделены по «сессиям», в основе каждой из них — текст, и именно его разбор подталкивает, например, объяснить новое в грамматике. То есть сам урок обычно состоит из тщательного разбора произведения с помощью различных точных критериев: речевые обороты, стилистические особенности, интонация, структура, грамматика, лексика. Кроме этого текст также может стать основой для анализа фильма или живописи. Так что об отдельном предмете «литература» до высшего образования речи не идет, но на уроках французского мы показываем, как язык и текст существуют вместе. В течение года ученики заполняют читательский дневник, и мы все больше берем в расчет, какие книги нравятся им самим.

— Какие конкретно книги читают ваши студенты? Что включено в школьный канон?

— В нашем последнем классе (во Франции отсчет классов в средней школе, то есть в коллеже и лицее, идет в обратном порядке; коллеж начинается с 6 класса, а последний класс лицея — это 1 класс. — Прим. ред.), мои ученики читают обязательный список книг, который разработан национальной программой образования.

Всего там есть четыре жанра текстов: лирика, роман, драма и «литература идей». В этот последний жанр обычно входят журналистские тексты: с их помощью мы учимся понимать развитие настроений, освещенных в массмедиа, критически мыслить, вести дебаты. В целом это могут быть тексты как XIX, так и XXI века.

В каждом из этих жанров — по три произведения. Преподаватель должен выбрать для изучения по одному тексту от каждого жанра. Помимо этого есть список дополнительного чтения, в рамках которого нужно тоже выбрать еще 4 произведения. Эти тексты выбираются уже студентами, но они в основном мало обсуждаются в школе, их читают дома.

Во втором классе (предпоследний класс французского лицея. — Прим. ред.) ученики читают приблизительно 8 книг в год. Здесь и те книги, что я выбираю для чтения в классе, и те, которые ученики выбирают сами для чтения дома. Ограничением тут служит лишь эпоха, которую мы проходим: книга не должна выходить за временные рамки, выделенные для каждого класса.

Также в этих классах мы со студентами составляем таймлайн, на котором они отмечают каждый текст, — это делается, чтобы они имели представление об изменениях в литературных течениях. В целом же мы двигаемся по хронологии — например, в поэзии: от Средневековья до XVIII века и c XIX века до наших дней.

Включенные в канон авторы в основном принадлежат нашему литературному наследию: Гюго, Бомарше, Монтень. Довольно редко попадаются тексты XX или XXI веков. Но вот, например, в этом году нужно было выбрать между произведением 1990 года — «Это всего лишь конец света» театрального режиссера Жан-Люка Лагарса (по мотивам которого был снят одноименный фильм Ксавье Долана. — Прим. ред.), каким-либо текстом Мольера и одной из пьес драматурга XVIII века Мариво.

— Прим. ред.), каким-либо текстом Мольера и одной из пьес драматурга XVIII века Мариво.

— Менялись ли эти списки за время вашей работы?

— В 2019 году в школах прошла реформа системы, и это сильно на нас повлияло: теперь мы не можем свободно выбирать тексты, как раньше. Как я уже говорила, в première для тщательного изучения мы сейчас можем выбрать только один из трех предложенных текстов в рамках одного жанра. Например, в поэзии в 2019/20 учебном году тексты на выбор следующие: сборник стихов «Созерцания» Гюго (с первой по четвертую книги), «Цветы зла» Бодлера или «Алкоголи» Аполлинера. В таком случае сложно подготовить внеурочную программу, например посмотреть спектакль по какой-либо книге, — ведь мы эти книги больше не выбираем. Аналогичным образом становится сложнее организовать конкурсы чтецов, так как большая часть текстов навязана сверху.

— Чем отличается отличник по литературе от двоечника?

— Я бы сказала, что отличник — любознательный, задает вопросы, думает о прочитанном: почему я люблю или не люблю ту или иную книгу. У каждого есть свой порог чувствительности, и его нужно исследовать. Надо избавляться от предубеждений вроде «я не люблю читать, я не умею формулировать мнение», надо осмелиться обладать этим мнением.

У каждого есть свой порог чувствительности, и его нужно исследовать. Надо избавляться от предубеждений вроде «я не люблю читать, я не умею формулировать мнение», надо осмелиться обладать этим мнением.

Великобритания

Пенни Рош — преподавательница английского языка и литературы в интернациональной школе в Кембридже. Ее ученикам 11–16 лет, в британской системе образования этот возраст соответствует средней школе, которая состоит из двух этапов: Key Stage 3 (11–13 лет) и Key Stage 4 (14–16 лет). По окончании Key Stage 4 ученики сдают британский аналог ОГЭ — GCSE — и дальше могут уже работать или продолжать учиться. В школах Великобритании так же, как и в ранее упомянутых странах, не существует отдельного предмета «литература», она входит в курс английского языка.

— Существует ли в Великобритании стандартизированная школьная программа?

— Да, департамент образования разрабатывает программы для преподавателей, но в этих документах нет конкретных перечней книг. Есть только общие предложения и перечисление навыков, которыми ученики должны обладать к определенному возрасту. Например, на уровне Key Stage 3 (аналог российских 5–7 классов. — Прим. ред.) мы должны обязательно прочитать два любых произведения Шекспира, любую пьесу, по одному прозаическому, поэтическому и нон-фикшн тексту. Причем это могут быть тексты разных эпох: и литература, написанная до 1914 года, и современная.

Есть только общие предложения и перечисление навыков, которыми ученики должны обладать к определенному возрасту. Например, на уровне Key Stage 3 (аналог российских 5–7 классов. — Прим. ред.) мы должны обязательно прочитать два любых произведения Шекспира, любую пьесу, по одному прозаическому, поэтическому и нон-фикшн тексту. Причем это могут быть тексты разных эпох: и литература, написанная до 1914 года, и современная.

— То есть литературу в Англии преподают не в хронологическом порядке?

— Нет, совсем нет. Например, по той же государственной программе, но уже для следующего уровня Key Stage 4 (аналог российских 7–9 классов. — Прим. ред.) в перечень чтения должны войти как минимум одна пьеса Шекспира, работы XIX, XX и XXI веков, а также поэзия с 1789 года, в том числе ключевая лирика эпохи романтизма. Нам же, в свою очередь, очевидно, что чем раньше был написан текст, тем сложнее его язык, тем сложнее будет ученику его понять. Поэтому лучше начинать изучение с более простых, доступных текстов.

— Значит, вы как преподаватель в целом свободны в выборе конкретных книг?

— Именно так. Мы ожидаем, что студенты будут знать большое количество разной литературы, от нон-фикшна и журналистских текстов до классики. А основной упор, конечно, сделан на том, чтобы человек научился получать удовольствие от чтения. Единственный писатель, которого в Великобритании изучать нужно обязательно, — это Шекспир. В остальном мой выбор ничем не ограничен, я сама решаю, что именно преподавать.

Кстати, недавно началась работа по деколонизации учебной программы из-за движения Black Lives Matters. Мы выясняли, не рассказывают ли тексты, которые мы используем, лишь об избранной части общества. Поэтому в нынешнем году у меня есть возможность преподавать «Лиловый цветок гибискуса» нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи и избегать, как говорит сама писательница, «опасности единственной точки зрения на историю».

— Как тогда получают аттестацию при выпуске из средней школы?

— Наша экзаменационная система устроена так. Существуют разные экзаменационные комиссии, которые равноправны на общегосударственном уровне. Каждый преподаватель сам решает, какой из этих комиссий он следует. На самом экзамене ученику предлагаются все варианты вопросов от разных комиссий, а он просто находит вариант своей аттестации и решает именно его.

Существуют разные экзаменационные комиссии, которые равноправны на общегосударственном уровне. Каждый преподаватель сам решает, какой из этих комиссий он следует. На самом экзамене ученику предлагаются все варианты вопросов от разных комиссий, а он просто находит вариант своей аттестации и решает именно его.

Например, я следую аттестации Cambridge Assessment International Education board (Кембриджская международная образовательная экзаменационная комиссия), чьи экзамены можно сдавать не только в Великобритании, но и в других англоязычных странах. Мне как преподавателю Key Stage 4 обычно дается выбор из 5 текстов. Допустим, среди этих текстов есть «Макбет» Шекспира, и я выбираю его для изучения. В таком случае мои ученики находят в экзаменационном варианте вопрос о «Макбете» и отвечают только на него.

То же самое по части прозы и поэзии. В целом же эти наборы текстов у всех комиссий похожие: обычно там есть Чарльз Диккенс, Джейн Остин, сестры Бронте, Мери Шелли, Джон Стейнбек; такие пьесы, как «Визит инспектора» Джона Бойнтона Пристли (написана в 1992 году), «Конец путешествия» Р. К. Шерриффа (1928 год), «Кровные братья» Вилли Рассела (1981 год), ну и широкая выборка из текстов конца XX — начала XXI века.

К. Шерриффа (1928 год), «Кровные братья» Вилли Рассела (1981 год), ну и широкая выборка из текстов конца XX — начала XXI века.

— Как проходит ваш обычный урок?

— Я преподаю только 4 часа в неделю, и в это время входит как английский, так и английская литература. Часто на материалах по английской литературе я объясняю, что студенты должны делать на уроках по английскому. Сейчас, кстати говоря, есть большой интерес к преподаванию грамматики через литературу. Совсем недавно ученые из Эссекского университета сформулировали, что ученикам намного проще запоминать правильные грамматические формы, если они видят их в тексте.

А есть и занятия, которые я посвящаю лишь чтению произведения вслух. Например, для изучения пьесы мне кажется очень важным понимание, что это написано именно для сцены. Поэтому мы читаем по ролям. Но если ученики отказываются от такого задания, предлагаю другое — отправляю их в разные концы комнаты и прошу читать вслух монологи. Ведь когда слова произносятся вслух, они обретают совершенно другой смысл.

Ведь когда слова произносятся вслух, они обретают совершенно другой смысл.

— Вы много внимания обращаете на исторический контекст для интерпретации книг?

— Одна из экзаменационных комиссий, к которой обращается большая часть страны, действительно запрашивает знание исторического контекста книги. Но знание истории здесь нужно только чтобы объяснять реалии, события в тексте. Например, при чтении современного английского писателя Ричарда Мейсона школьникам, конечно, нужно немного понимать о 1930-х годах в Америке, о Великой депрессии, об апартеиде.

Но мы в нашей школе придерживаемся идеи, что реалии XXI века создают новые смыслы при чтении более ранней литературы. Ведь даже если книга написана в прошлом столетии, современный читатель может увидеть в ней что-то более созвучное и понятное именно ему. У Уильяма Голдинга есть очень смешное эссе — там он рассказывает, как «Повелителя мух» еще при его жизни включили в экзаменационный список, и он получал миллионы писем от школьников, которые сдавали экзамен для получения среднего образования. Они спрашивали, что именно хотел сказать автор, предлагали свои интерпретации.

Они спрашивали, что именно хотел сказать автор, предлагали свои интерпретации.

Примерно четверть моих студентов, когда дело доходит до экзамена по литературе, пишут довольно личные ответы. Ведь мы можем только гадать, что хотел сказать автор, у многих-то и не спросишь. Мне кажется как раз самым интересным то, что каждый из нас может привнести в текст новый смысл после его прочтения.

— Какие домашние задания вы задаете?

— На уровне Key Stage 4 мы еженедельно задаем писать эссе. На экзамене у них на это отведено только 45 минут, и, соответственно, им нужно развить навык быстро переводить свои идеи в текст. Другое возможное домашнее задание — написать текст, который будет их официальным ответом в какой-либо жизненной ситуации. Например, это может быть письмо-реакция на заявление директора о том, что все должны носить одинаковую школьную форму.

В классе же большая часть занятия проходит в общении. Думаю, что именно в разговорах ученики начинают понимать, что они думают по поводу текста. Поэтому я задаю много открытых вопросов: почему вы думаете так, а не иначе? Почему этот герой поступил именно так? Мы часто устраиваем дебаты: совсем недавно у нас был урок, где мы обсуждали, кто был в первую очередь виновен в смерти короля Дункана из «Макбета». Был ли это сам Макбет — или ведьмы? Мы делимся на команды, и дети моментально, с большим запалом включаются в обсуждение. Вот такой шумный урок и есть отличная основа для письменного задания — после него я прошу их записать все мысли, которые мы обсудили на уроке.

Поэтому я задаю много открытых вопросов: почему вы думаете так, а не иначе? Почему этот герой поступил именно так? Мы часто устраиваем дебаты: совсем недавно у нас был урок, где мы обсуждали, кто был в первую очередь виновен в смерти короля Дункана из «Макбета». Был ли это сам Макбет — или ведьмы? Мы делимся на команды, и дети моментально, с большим запалом включаются в обсуждение. Вот такой шумный урок и есть отличная основа для письменного задания — после него я прошу их записать все мысли, которые мы обсудили на уроке.

— Что из русской литературы изучают в вашей школе?

— Из-за недостатка времени приходится включать в основном лишь отрывки, короткие рассказы или стихи. Недавно я использовала короткий рассказ Чехова «Поцелуй» как мостик к разговору о силе нашего воображения, — особенно во время изоляции, когда физические контакты были ограничены. Как-то мы слушали пьесу одного британского писателя о смерти Толстого в Астапове. Более взрослым ученикам, которым могут быть любопытны тексты посложнее, я советую «Войну и мир» и «Анну Каренину» Толстого, «Идиота» и «Братьев Карамазовых» Достоевского, пьесы Чехова, поэзию — в первую очередь Пушкина, Лермонтова.

— Чем отличаются двоечник и отличник по литературе?

— Сейчас в научном сообществе очень популярна идея о том, что преподаватель не должен разделять учеников на сильных и слабых, потому что от детей можно ожидать чего угодно. Каждый ребенок — это в первую очередь личность, и мне хочется думать, что любой может быть отличником. Ведь проблема может быть и не в том, что человек не любит читать, — бывает, что школьник просто совсем не верит в себя и в свои силы, и тогда ему становится сложнее говорить о своей точке зрения. У меня был подобный опыт во время преподавания Шекспира. Дети часто кричат: «Ужас, я не могу читать это старье!», но в итоге задают такие вопросы, о которых я даже не могла и подумать.

как учительница литературы пытается изменить школьную программу

В школьной программе по литературе почти нет женщин — в результате многие школьники даже не догадываются о том, что у великих классиков-мужчин были талантливые современницы. Исправить это пытается Ани Петрс — преподавательница русского языка и литературы, окончившая филфак в Барнауле и переехавшая работать в Петербург. Она скорректировала учебные планы так, чтобы ее ученики ознакомились с произведениями малоизвестных писательниц.

Исправить это пытается Ани Петрс — преподавательница русского языка и литературы, окончившая филфак в Барнауле и переехавшая работать в Петербург. Она скорректировала учебные планы так, чтобы ее ученики ознакомились с произведениями малоизвестных писательниц.

— Как ты в школу пришла работать?

— В первый раз я пришла работать в школу, когда переехала в Петербург. Там я проработала два года, это была школа в Петергофе. Тогда я только знакомилась с программой, входила в эту систему образования. Потом я оттуда уволилась, потому что у нас были разные ценности с директрисой. У меня по договору было написано, что я работаю до трех, а по факту в свой первый рабочий год я уходила из школы в восемь или в девять вечера. Меня как-то в декабре закрыл в школе охранник — не заметил, что я там еще есть, он подумал, что все ушли. (Смеется.) Я выхожу из кабинета — тьма просто, нигде нет света, я думаю: «Так, точно не к добру».

Вскоре начались выборы, и на собрании директриса недвусмысленно сказала, за кого нужно голосовать.

И более того, она потребовала от классных руководителей, чтобы они на собраниях родителям «донесли информацию» о том, за кого, как и почему нужно голосовать. И вот после этого я поняла, что я не могу там работать, и ушла в конце учебного года.

Ушла работать в образовательный центр. Там поначалу было все очень свободно, демократично и интересно. И у нас был цикл лекций от преподавателей. И вот мы — нас там было три-четыре человека — раз в неделю проводили «Умные вечера». Был биолог, историк, географ, я иногда что-то рассказывала.

В один год директор решил посвящать каждый месяц какой-то общей теме. То есть до этого лекции были у всех разные, просто кто о чем, а тут он решил сделать общую тематику. Он придумал тему «Начало исследований», и нужно было рассказать о том, как начиналась какая-то наука или область науки. Кто-то говорил, например, про палеологию и антропологию. Я тогда думала: «Про что же мне рассказать?» И вот как-то так получилось, что я рассказывала про гендерные исследования в литературе.

Ну и понемножку, получается, в образование эта тема у меня начала входить. У меня уроки частные, и тут все больше зависит от того, какая цель у детей. Например, есть одна ученица. Она сдает ЕГЭ, и в кодификаторе только несколько женских имен: Ахматова, Цветаева, Толстая и Петрушевская. Мы бы могли читать кого-нибудь еще, но ей больше не нужно и нет на это времени. Я иногда что-нибудь говорю, привожу в пример каких-нибудь других писательниц. Она понимает, что то, что мы изучаем, — это не вся литература, даже не половина русской литературы, просто, чтобы она имела представление, когда я говорю о современницах Державина или Пушкина. Просто чтобы у нее в голове было понимание о том, что они есть.

Еще у меня есть ученица, она в четвертом классе. Мы должны были изучать эпоху Возрождения, географические открытия и вообще интерес к человеку. И там должен был быть текст про Робинзона Крузо. И я у нее спрашиваю: «Ты читала „Робинзона Крузо“?» Она отвечает, ребенок 10 лет: «Нет, мне не понравилось, я не дочитала». Я говорю: «А что тебе нравится?» Она: «Мне понравились „Маленькие женщины“ Олкотт». И я такая: «Ого! Ты прочитала? Это же толстенная книга». Она отвечает: «Да!» Я спрашиваю: «И сколько ты ее читала?» Она: «Ну, наверное, месяц или два». А это девочка, для которой русский язык — второй. Они живут в Италии, и у нее основная школа — итальянская, в русскую школу она ходит раз в неделю. И она читала эту книгу на итальянском. Она уже заявляет: «Это моя любимая книжка, это моя любимая писательница».

Я говорю: «А что тебе нравится?» Она: «Мне понравились „Маленькие женщины“ Олкотт». И я такая: «Ого! Ты прочитала? Это же толстенная книга». Она отвечает: «Да!» Я спрашиваю: «И сколько ты ее читала?» Она: «Ну, наверное, месяц или два». А это девочка, для которой русский язык — второй. Они живут в Италии, и у нее основная школа — итальянская, в русскую школу она ходит раз в неделю. И она читала эту книгу на итальянском. Она уже заявляет: «Это моя любимая книжка, это моя любимая писательница».

— Что сегодня собой представляет школьная программа по литературе и давно ли в нее вносили какие-либо изменения?

— Мне кажется, в нее не вносили изменения с тех пор, как ее сделали. Все, что в нее с тех пор добавляется, это просто тексты XX–XXI века. Так что я сама вношу изменения.

С этого года я еще даю уроки в центре для детей и подростков, и там мы тоже изучаем литературу. И у меня больше часов в ней, чем если бы это была общеобразовательная школа. Вот там мы все читаем! Там учебники мне особо не нужны, потому что я либо сама расскажу, либо им распечатаю оригинальное и принесу. Я так делала еще когда в обычной школе преподавала. Например, эту же теорию штилей и стихосложение Ломоносова я детям распечатывала, и мы читали оригинал, а не пересказ из учебника.

Я так делала еще когда в обычной школе преподавала. Например, эту же теорию штилей и стихосложение Ломоносова я детям распечатывала, и мы читали оригинал, а не пересказ из учебника.

Я искала какую-нибудь хрестоматию вместо учебников, которые у меня были в школе до этого, и нашла издание под редакцией А. Н. Архангельского. Его плюс в том, что там зарубежная литература перемешана с русской. И там есть такие тематические модули: например, мы изучаем тему путешествий в литературе и смотрим «Одиссею», потом Афанасия Никитина и другие тексты-путешествия. Получается, она не хронологически выстроена, а по темам. В девятом классе там, например, «Слово о полку Игореве», а потом сразу же шукшинский «Экзамен» — рассказ, который с ним связан. И выходит такая интертекстуальность, которую вы с детьми изучаете, хотя они еще не знают этого термина. И ты, получается, постоянно скачешь из зарубежной литературы в русскую по периодам, и изучаешь одну тему. Но у них тоже нет писательниц.

Но у них тоже нет писательниц.

Мне кажется, что нам давно нужно пересмотреть не только материал, который мы изучаем, но и вообще цели изучения литературы. Первое, что я у детей всегда спрашиваю: «Зачем мы с вами этим занимаемся? Вы зачем тут сидите вместе со мной?» Они говорят сначала заученные фразы о том, что это им помогает делать их язык грамотным, что они учатся правильно писать слова.

Потом, когда их чуть спрашиваешь, — они начинают говорить про культурный кругозор и это все. Недавно одна девочка ответила: «Блин, вы задаете этот вопрос каждое 1 сентября, и я каждый раз забываю, что нужно сказать». (Смеется.) Я говорю: «Ну вот, видишь, дело все-таки не в запоминании ответа».

Такой вообще сложный вопрос. Потому что мне тоже, особенно с детьми помладше, трудно на него сразу ответить: зачем мы с вами читаем литературу. Потому что сложно говорить с ними о том, что через литературу мы перенимаем какие-то культурные коды и усваиваем их, когда детям 10–12 лет. Я могу говорить об этом с детьми старше, они сами даже подходят иногда к этому. Может, не такими словами, но смысл передают. Дети и родители не всегда понимают, зачем они этим занимаются, а преподаватели и министерство образования тоже не всегда понимают. Советское мышление — просто знать, чтобы знать, уже давно неактуально. Мы уже живем не в таком мире, где знание само по себе имеет какую-то ценность.

Может, не такими словами, но смысл передают. Дети и родители не всегда понимают, зачем они этим занимаются, а преподаватели и министерство образования тоже не всегда понимают. Советское мышление — просто знать, чтобы знать, уже давно неактуально. Мы уже живем не в таком мире, где знание само по себе имеет какую-то ценность.

Мне кажется, уже даже название самого праздника 1 сентября — День знаний — звучит абсурдно. По крайней мере, для меня. Потому что должен быть не День знаний, должен быть День людей, которые что-то с этими знаниями делают.

Литература в школе тоже должна перестать быть историей литературы. Там изучают биографии авторов и пересказывают содержание текстов, и все. Но если дать детям другой текст того же самого автора, то вероятность того, что они смогут его самостоятельно прочитать, понять и соотнести, например, с историческим контекстом, с другими текстами этого же автора, с другими текстами этой же эпохи, сумеют вычитать там какие-нибудь подтексты, понять конфликт в произведении, — это уже сложно. Наверное, бóльшая часть учеников не сможет этого сделать, потому что они обучаются не инструментам анализа и работы с текстами, а изучают историю литературы. Это немножко разные вещи.

Наверное, бóльшая часть учеников не сможет этого сделать, потому что они обучаются не инструментам анализа и работы с текстами, а изучают историю литературы. Это немножко разные вещи.

На уроках литературы в школе мы должны заниматься литературоведением: изучать принципы построения текстов, работать с текстами, анализировать литературные произведения в первую очередь, изучать принципы построения текстов, а не историю литературы.

— И как, например, дети могут ответить на вопрос: зачем читать толстенную «Войну и мир»?

— Дети сказали, что это им нужно для того, чтобы лучше понять себя и то, каким было общество тогда, и сравнить его с тем, какое оно сейчас. Ну то есть обычно говорят об опыте, чтобы не повторять ошибок, чему-то научиться… Но про «Войну и мир», про такие большие тексты, они больше говорят, что их интересует исторический контекст.

Скажу сейчас такую крамольную вещь — можно не читать «Войну и мир». Я думаю, что если текст не идет, то лучше его не читать, потому что нет смысла в этом чтении.

Все, что мы делаем, очень связано с эмоциями и с нашими чувствами. И мне бы, например, не хотелось, чтобы у детей большой толстый роман ассоциировался с потраченным временем, с чувством того, что тебя заставляют делать то, что тебе не хочется. Чтобы он уже изначально был как такой триггер в будущем.

— Какие сейчас три самых любимых произведения у детей в школе?

— Я не знаю, что они еще читают, кроме того, что мы читаем в школе. Ну, например, вот уже сейчас у нас октябрь, мы читали «Кавалерист-девицу» Дуровой, и она им понравилась.

Мы читали «Франкенштейна» Мэри Шелли. К концу последнего занятия по этому тексту к серьезным вопросам перешли с ними. Мы, например, обсуждали эффективность тюремной системы в России, и насколько она действительно работает, если направлена только на наказание, и должен ли быть всякий преступник наказан, и как именно. Или не наказывать, а работать над его исправлением, чтобы вернуть человека в общество. Я еще их попросила написать список вопросов, которые задает этот текст. И вот одна из учениц спросила, кто из героев является настоящим монстром в этом тексте: создание Франкенштейна или сам доктор, который бросил свое творение и обрек на муки его и остальных?

Я еще их попросила написать список вопросов, которые задает этот текст. И вот одна из учениц спросила, кто из героев является настоящим монстром в этом тексте: создание Франкенштейна или сам доктор, который бросил свое творение и обрек на муки его и остальных?

Сам текст им тоже понравился, притом что не все его полностью прочитали. Но они знают сюжет, они посмотрели, может быть, краткое содержание, и мы читали фрагменты. То есть я им сделала вырезку, и бóльшую часть текста мы прочитали фрагментами.

Ани Петрс с учеником. Фото: Стельмахова АлександраЯ не страдаю от того, что дети не прочитали весь текст полностью. Конечно, где-то внутри меня, может быть, сидит еще такая советская учительница, которая спрашивает: «А голову ты не забыл?» Но если быть честной, когда дети признаются, что не читали заданный текст, то я не испытываю какого-то гнева или сожаления.

Мне очень врезался в память случай один в университете. Был замечательный профессор, он вел у нас курс по зарубежной литературе, и как-то он сказал такую фразу: «Если вы опоздали на занятие, на лекцию, любая причина, по которой вы опоздали, уважительная, даже если вы проспали». И я тогда подумала: «Ого! Ничего себе, это говорит профессор, который должен быть, наоборот, более требовательным к нашей посещаемости».

И я тогда подумала: «Ого! Ничего себе, это говорит профессор, который должен быть, наоборот, более требовательным к нашей посещаемости».

Видимо, это как-то повлияло на мою систему взглядов тоже. Даже если ребенку просто не хочется читать произведение, это уважительная причина. Потому что я тоже не читаю тексты, которые мне не нравятся. Я бросила привычку читать произведение, если я только теряю время и наполняюсь какими-то отрицательными эмоциями и негативными ассоциациями, а этого быть не должно. Мне хочется, чтобы дети получали удовольствие от чтения. И поэтому, когда они приходят на урок, у меня всегда есть план Б, который на самом деле план А на случай, если дети не прочитали текст. Поэтому, когда я спрашиваю «Прочитали?», а они отвечают «нет», я говорю: «Ладно, мы тогда делаем вот это».

— Получается, что ты даешь им книги как бы сама от себя: писательницы и так далее. Это же не школьная программа.

— Да, это не школьная программа, но, так как мы и не обычная школа, я чувствую себя свободно. У меня цель не прочитать все тексты из школьной программы, а научить детей работать с текстами, анализировать их и уметь аргументированно выражать свое мнение письменно, поэтому я привлекаю другие тексты. Мы читаем не только тексты женщин, которых они бы не прочитали в школе, мы читаем еще и тексты мужчин, которых они бы там тоже не прочитали. Например, Батюшкова, стихотворения Веневитинова.

У меня цель не прочитать все тексты из школьной программы, а научить детей работать с текстами, анализировать их и уметь аргументированно выражать свое мнение письменно, поэтому я привлекаю другие тексты. Мы читаем не только тексты женщин, которых они бы не прочитали в школе, мы читаем еще и тексты мужчин, которых они бы там тоже не прочитали. Например, Батюшкова, стихотворения Веневитинова.

— А каких женщин ты бы добавила в программу?

— Кроме Дуровой мы читали Елену Ган — повесть «Суд света», Шкапскую, Кугушеву — это уже ХХ век. Немножко еще почитали из лирики Ростопчину и Волконскую. Буквально одно занятие посмотрели Дмитриеву — Черубину де Габриак — и вообще вот эту вот всю историю, которая была вокруг этого имени. Это из тех, что мы уже прошли.

Еще я собираюсь добавить туда Марию Поспелову — современницу Державина. Она одна из немногих женщин, кто тогда печатался. Тогда писали многие, а вот именно печататься женщины начали намного позже.

Я думала добавить Александру Зражевскую и у нее читать не столько тексты, сколько критику, потому что мы уже читаем критику со старшими классами — Добролюбова, Белинского.